濰坊市寒亭區文物保護管理所藏朝鮮國王李玜謝恩表再探

王 珂,張裕升

(濰坊學院,山東 濰坊 261061;韓國檀國大學,京畿道 龍仁 16890)

濰坊市寒亭區文物保護管理所內收藏有1825 年(清道光五年,朝鮮純祖二十五年)朝鮮國王李玜(純祖)呈獻道光皇帝的表文一件。此表文(以下簡稱《濰坊本》)為九折書帖,每面帖的大小為32.1cm×11.6cm。據封面添附的標簽顯示,“贈送人”為李廷搢。在封面下端蓋有兩方“李廷搢”的印章,據此推斷此表文的前收藏者應為李廷搢,此人是否與清代浙江收藏名家李廷搢為同一人,因年代久遠,無法確定相關具體信息。封底有長寬約11cm 的印紋,印紋篆文為“朝鮮國王之印”。因印紋部分缺失,且在封底并沒有出現標示發信人的職位、姓名、發信日期等內容,故可將《濰坊本》視為受損表文實物。

此前已有學者對《濰坊本》進行過一次介紹。張立新、張安生將《濰坊本》命名為“朝鮮國王李玜進貢謝恩折”,概述了清代朝鮮的朝貢制度、朝鮮國王李玜生平及業績、《濰坊本》的相關歷史背景等內容。[1](pp104-106)因《濰坊本》是朝鮮國王進呈清朝皇帝的珍貴表文實物,需要進行更加深入地研究。在同清朝建立外交關系后,朝鮮國王每年都會呈送數次表文。通過《同文匯考》(清·朝兩國外交文書輯刊)可以大致確認表文的內容,但《同文匯考》中也存在諸多無法再現表文原文或省略表文原文的情況。現存于世的表文實物并不多。具體而言,在韓國國內,僅有韓國國立中央博物館收藏的“朝鮮國王李玜奏謝表”(1827.10.28)和“朝鮮國王李升奏謝表”(1852.10.27)兩件(以下分別簡稱中博本①、中博本②)實物。前者是對清朝送還漂流至臺灣的朝鮮人高元三等九人之事的謝恩,而后者是對清朝通報將道光帝神位與太廟合祔之事的謝恩。本文將以韓國兩件表文實物為參照,闡述和還原《濰坊本》的文獻形式特征、類型和內容,并進一步探究朝鮮表箋樣式的形成過程。

一、《濰坊本》的文獻形式特征

在《通文館志》(1720)、《典律通補》(1786)、《同文匯考》(1788)等文獻中記載了朝鮮國王向清朝皇帝呈送表文的樣式。《通文館志》和《典律通補》分別相當于外交白皮書和法令集,而《同文匯考》可以稱之為外交文書總集。《通文館志》中有關表文樣式的記載[2](p45-46)最為詳細。

一凡踏寶。正本則踏末端年月及皮封面,副本則踏年月及衣面,奏本同副本。咨文則只踏年月,左旁踏咨字,下踏御押。凡文書連張處踏寶,封紙上踏寶。【皇帝陛下字、皇太后陛下字書黃綾簽;中宮殿下字、皇太子殿下字書紅綾簽○康熙壬申后,因禮部咨,皇太子簽改為秋香色函袱同。】

一表箋狀。正本紙長七寸九分,廣三尺許,【用周尺】一行書二十字,字極細用淡墨,皮封外面合衿處書 朝鮮國王臣姓某謹上表。箋則書箋,狀則書謹封。○副本作帖紙,長七寸五分,帖廣二寸六分。帖則無定數,妝用黃綾衣。衣面付綾簽,書表、副二字,【箋同】每帖六行,書二十字,深墨小字。○奏本長、廣與副本同,每帖七行,書四十字,字比副本差小。咨文作帖紙,長一尺二寸五分,帖廣三寸二分半,帖無定數,每帖九行,書六十六字,字比副本差大。

據上述規定,表文應有正本和副本兩份。朝鮮使臣向清朝禮部同時呈送表文的正本和副本。正本供皇帝御覽之用,副本則為禮部復核之用。正本的重要性毋庸置疑,副本也同樣重要。例如,1710年冬至使趙泰耈一行攜帶的表文副本在玉田縣被盜,導致無法提交表文。雖禮部奏請治罪,但康熙帝赦免了朝鮮使臣,使其平安歸國。當然,歸國后的趙泰耈等人依舊受到了朝鮮朝廷的懲罰。強調副本重要性的原因還在于韓國國內僅存的兩份表文實物皆被認定為副本。因正本無需裝幀直接呈交,副本則是需要裝幀成書帖的樣式,故出現正本與副部在皮封及衣面不同位置踏印的情況,即正本踏印年月及皮封面,副本則踏印年月及衣面。表文鈐朝鮮國王在外交文書中使用的滿漢雙文之印。即,右側為芝英篆體的漢文‘朝鮮國王之印’,左側為“coohiyan gurun i wang ni doron”(意為“朝鮮國王之印”)。

1653 年,清朝初次賜予朝鮮國王滿漢合壁的“朝鮮國王之印”。在此之前,朝鮮在向清朝遞呈的外交文書上僅使用刻有滿文的印章。1776 年,仁祖繼位后,清朝又重新陶造賜予朝鮮滿漢合壁的印章。此后雖未再有賜予印章的相關記錄,但綜合判斷濰坊本上使用應是1776 年清朝賜予朝鮮的印章。此印章在1876 年景福宮火災之中遺失后,朝鮮又重新陶造。據《寶印所儀軌》記載[3],朝鮮仿照1776 年清朝所賜印章,重新陶造了新印章。新“朝鮮國王之印”為“銀鍍黃金鈕,龍頭龜身,方四寸(11.46cm)”。龜鈕金印為清朝下賜親王所用印章之規格。與之相對照的是清朝賜予安南、琉球等國的印章為橐駝紐銀印。對此,朝鮮文人認為這是清朝對朝鮮的優待之舉。

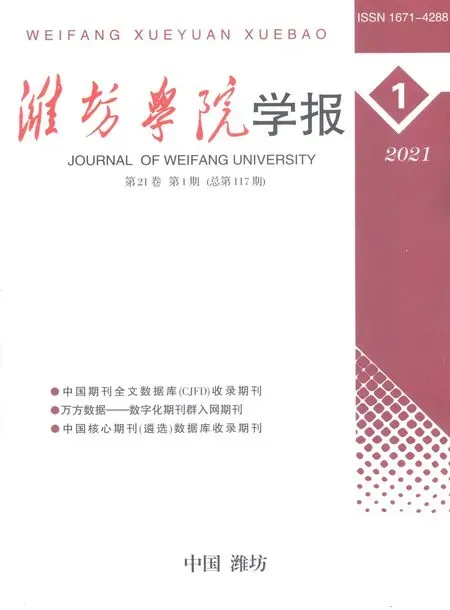

比對《濰坊本》和兩件中博本,印紋出現的位置不同。濰坊本的印紋出現在封底下端,而中博本出現在封面上端。此外,如圖1 所示,三件表文實物上的印紋也有細微的差別,即《濰坊本》、中博本①(1827)、中博本②(1852)的印紋皆不相同。特別是《濰坊本》與中博本①的間隔僅為兩年,就出現不同形態的印紋,這令人感到費解。顯然,印紋不是出自同一枚印章,即“朝鮮國王之印”存在多枚的可能。

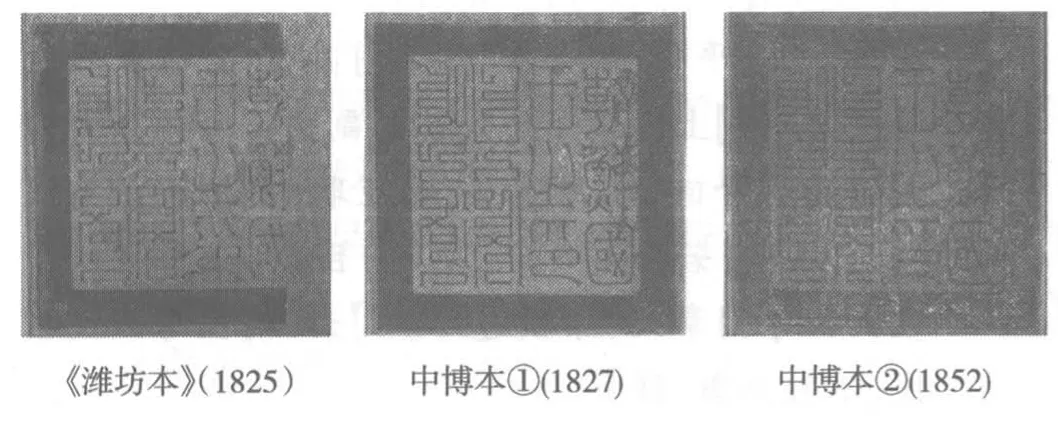

如圖2 所示,《濰坊本》“朝鮮國王之印”印紋的右側部分好似被剪掉一樣,因封底印紋受損部分的大小同封面表紙左側封緘痕跡的大小相一致,這應是印紋在拆封緘時被損。朝鮮官員呈給朝鮮國王的箋文存世數量較大,且表文與箋文的形制相似,通過韓國國內現存的箋文實物,可以還原受損的封緘樣態。韓國天安博物館收藏的姜氵老箋文的封皮及封底處都裱有封緘紙。《濰坊本》也應是裱上這樣的封緘紙后,再踏印。為開封文書撕掉封緘紙的結果是封底踏印部分受損,封面只剩下黏貼的痕跡。但令人疑惑的是兩件中博本實物并未以此種方式封緘,這應是朝鮮對封緘樣式無明確規定,伴隨時間不同,出現的些許差異。《通文館志》中記載正本尺寸比副本略大,《典律通補》與《同文匯考》中記載正本與副本尺寸并無差異。這也從側面證明表文樣式的規定有少許的變化。

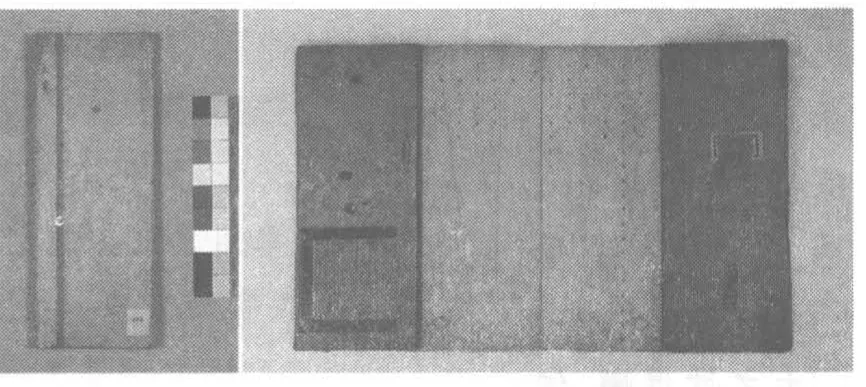

表文正本用淡墨、極細字書寫;副本用深墨、小字書寫。淡墨和深墨的差異仍可通過韓國現存的箋文實物來確認。韓國首爾大學奎章閣收藏有1722 年領議政趙泰耈等人為進賀惠順大妃上尊號而呈送的兩件箋文實物,這兩件箋文正文內容相同,其中一件雖與《濰坊本》形制相同,但另一件字跡模糊,不可辨認,見圖3 所示,這兩件箋文分別是使用深墨的副本和使用淡墨的正本。

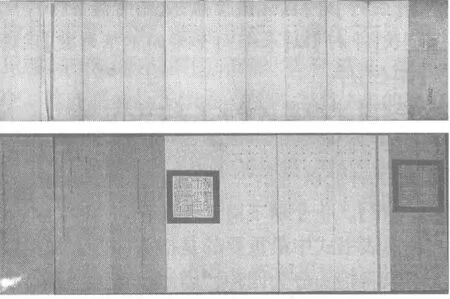

據《通文館志》記載的規定,副本應以書帖的形式裝裱。表紙處用黃綾裝裱,并貼有書寫“表副”二字的黃綾簽。見圖4,參照完整的中博本可知表文的形制嚴格按照規定制作。濰坊本表紙處雖未見標記“表副”的綾簽,但從印紋部分的缺損情況來看,綾簽受損的可能性很高。按規定,“皇帝陛下”四字要寫在另外的黃綾簽之上。濰坊本和中博本都遵循了這個規定。因按規定需要統一用黃綾書寫、裝幀,故中博本的表紙和簽紙顏色相同。但濰坊本的表紙和簽紙顏色截然不同,這應是表紙變色所致。

中博本中另一個值得注意的事實是,表文是漢文文書與滿文翻譯相連接而組成滿漢合璧的文書。朝鮮使臣將表文上呈禮部后,禮部將文書送至漢本房將漢文翻譯成滿文。在檢查和謄寫后,滿本房將滿文譯文與表文黏連后呈送皇帝。如若是正常遞交,《濰坊本》也應經過這樣的規定流程,但因文書尾部受損,具體情況無從考證。

按上述《通文館志》記載的標準,《濰坊本》更接近副本的形態。第一,《濰坊本》具有書帖的形態。第二,《濰坊本》的大小為32.1cm×11.6cm,中博本的大小為32.0cm×12.0cm,故《濰坊本》和中博本的大小幾乎一致。第三,《濰坊本》和中博本中字體大小及字墨濃度幾乎一致。由于韓國學界將中博本認定為副本,故將《濰坊本》也認定為副本更為妥當。

二、《濰坊本》的類型和內容

據《經國大典》(1485)的規定,每三年會將外交文書整理成冊并刊行,由承文院、議政府,史庫等機構保存。這一規定似乎并沒有得到嚴格地執行。但自朝鮮初期開始,以謄錄的形式整理外交文書是不爭的事實,這可以通過傳世的《吏文》來進行確認。[4]作為學習參考之用的《吏文》摘選了從1370 年(高麗恭愍王十九年)至1478 年(朝鮮成宗九年)間的部分外交文書。收錄文書的類型主要是以明朝發送給朝鮮的咨文、榜文等實務性文書為主,并未收錄朝鮮呈送的表箋。朝鮮后期承文院所謄錄的《槐院謄錄》也未收錄表箋。《同文匯考》是唯一將朝鮮上呈清朝的表箋文進行系統匯總整理的書籍。

《同文匯考》的編纂始于1784 年,完成于1788 年,共六十冊,由二十五項內容組成,具體為封典、哀禮、進賀、陳慰、問安、節使、陳奏、表箋式、請求、錫赍、蠲弊、飭諭,歷書、日月食、交易、疆界、犯越、犯禁、刷還、漂民、推征、軍務、賻恤、倭情、雜令。這幾乎囊括了清朝與朝鮮之間往來的所有外交文書。此后朝鮮一直對此書進行增補,至1881年為止,共刊行了三十六冊續篇。因《同文匯考》體量龐大,不便閱讀,1851 年刊行了十五冊摘要本的《同文考略》。

《濰坊本》,即1825 年的謝恩表出現在《同文匯考》的《錫賚》(有關朝鮮受賜物品的文書)部分[5],標題為《謝賜物表》。除一部分字句用“云云”省略外,二者幾乎相同。有學者指出省略部分是形式上和一般性的內容,但實際上省略內容為清朝與朝鮮之間往來的物品清單及日期等重要信息,因使行批次不同而遺漏了隨之變化的內容。《同文匯考》中記載“謝賜物表”的發送時間為1825 年10月26 日,這一天正是冬至兼謝恩使一行從朝鮮漢陽出發前往北京的日期。此次使行的目的為“謝賜物”、“謝冬至陪臣參宴”、“謝故正使加賞”、“謝漂民出送”、“謝三和漂民出送”等六項。這其中的前三項與前一年派遣的冬至兼謝恩使行有關。1825年使臣團的正使為權常慎,副使為李光憲,書狀官為李鎮華。但權常慎在前往北京的途中,在奉天府高橋堡突然病逝,故副使李光憲實際上履行了正使的任務。

《隨槎日錄》(作者未詳)是唯一記錄了1825年使行過程的文獻。據《隨槎日錄》記載,使行團于11 月26 號渡過鴨綠江,12 月24 日抵達北京。李光憲參加了宮廷宴會,并和答了道光皇帝的御制詩。道光皇帝十分滿意李光憲的和答,下賜了朝鮮國王純祖一些物品,并賜已故的權常慎三百兩白銀。1826 年2 月2 日,使行團一行自北京出發,3月3 日,途徑朝鮮義州,3 月22 日抵達漢陽并復命。

《濰坊本》為1825 年冬至兼謝恩使行團向清朝禮部呈上的表文副本。如前所述,由于末尾部分的破損,故《濰坊本》應為殘本。但是參照《同文匯考》中的《謝賜物表》,可以重構其完整形態。

<濰坊本原文>

□□朝鮮國王臣李玜

□□言,道光伍年叁月貳拾肆日,臣承準

□冬至兼

□謝

恩陪臣禮曹判書李光憲等,回自

□京師,赍到禮部咨,節該主客司案呈朝鮮國遣使

□□恭進例

□貢來京,道光伍年正月拾伍日,在

□園恭和

御制詩章,拾陸日加

賞該國王,蟒緞貳匹,福字方壹百幅,大小絹箋肆卷,

□□筆肆匣,墨肆匣,硯貳方,雕漆器肆件,玻璃器肆

□□件,所有格外

賞賚之處,相應知照朝鮮國王可也等因奉此,竊伏

□□念臣久沐

圣化,偏荷

殊渥,乃者朝

□京之賤價,猥蒙自

天之

異數,

□禮遇愈摯,

錫賚冞隆,賡

□進蕪詞,特霈

寵頒,寔是由

中之

貺,莫非希世之珍,呼碧嵩而祝嘏,擎黃帕而知感,事

□□曠往牒,

□榮動藩維,臣欽遵秪領外,與一國臣民,不勝攢頌

□□之忱,謹奉

□表稱

□謝者,臣玜誠惶誠恐,稽首稽首,

□□伏以

□□茅包修禮,每詑

□視內服之

□榮,

□芝函動香,猥荷

貺中心之

眷,百朋

殊錫,千絲皆

恩,伏念臣守東藩,誠拱

□北極,事

□大之忱靡懈,依

天地日月之光,

□字小之

惠冞深,沾雨露河海之

澤,豈料賤價之載返,遽蒙

嘉貺之

特宣,

頒御府之寶藏,絢爛錦箋之美,侈文房之佳品,璀璨

□□硯管之珍,顧

寵賜,逈出尋常,而弊邦偏被

恩渥,茲蓋伏遇

皇帝陛下

□□【萬國玉帛,一統車書】

□□一治訖

功,被于沙,漸于海,八埏歸

化,遠者悅,近者懷,遂

□推

鴻私,并及鰈域,敢不稽首知感,銘骨圖酬,千里鳀

□□□□岑,每切葵傾之悃,五云

【象闕,徒效華祝之誠云云,道光五年十月二十六日.】

注:

《同文匯考》中用“云云”省略的部分。

【】:濰坊本中不可辨認,據《同文匯考》補充的部分。

□:抬頭。

三、朝鮮表箋樣式的形成略述

前文考證了《濰坊本》文書封條的踏印、樣式、字體大小及用墨濃度等表文的外在形式,此外,在《同文匯考》中還記載了有關表文內容,即“書式”的要求。《通文館志》《典律通補》《同文匯考》等文獻中將此相關內容記載于《事大文書式》的條目之下。《通文館志》又細分為正朝賀表、方物表、謝恩表;《典律通補》和《同文匯考》細分為三節賀表、方物表、謝恩表、進賀表、陳慰表、起居表、告訃表等小類。《濰坊本》屬于謝恩表類,《同文匯考》記載的謝恩表書式[5]如下:

□□□朝【平行】鮮國王臣姓諱

□□□言【平行】,年號幾年某月某日,臣欽蒙

□皇【二行】上特遣正使某官某副使某官某等,【若我國使臣赍回,則稱‘某使陪臣職姓名等,回自京【三行】師.’若因禮部咨,則稱‘臣承準禮部咨,節該云云等因奉此,除欽遵外。’】云云,臣與一國臣民,不勝感激,謹奉

□□表【三行】稱

□□謝【三行】者,臣諱誠惶誠恐,稽首稽首.

□□□伏【平行】以【長短句如常而不限句數】臣瞻

□天【二行】仰

□圣【二行】,無任激切屛營之至,謹奉

□□表【三行】稱

□□謝【三行】,以

□聞【二行】。年號以下同賀表

謝恩表書式中最重要的是抬頭部分。根據涉及的對象將抬頭分為四種,因此也稱為“四行文書”。《濰坊本》與中博本同屬謝恩表,與上述引用的書式大部分一致,但也有些許不同之處。這從側面說明表文在撰寫過程中有一定程度的靈活性。特別是標示“長短句”的部分必須根據實際情況填寫,故每篇表文都會有所不同。這種書式成型的時間跨度較長。

朝鮮自建國開始,在表文的語句和樣式的問題上,就屢次受到明朝的指責,事態有時會擴大為嚴重的外交問題。[6]雖然明朝定期頒給表箋等各類文書的樣式,但并沒有文獻記載朝鮮正式采納了這些文書樣式。即便如此,朝鮮也曾在一定程度上借鑒了規格化的文書樣式。例如,據《朝鮮實錄·宣祖實錄》記載[7],1605 年,明朝禮部向朝鮮傳達規范表文書式的文書。不過,該書式“只舉抬頭體式,不及于字畫細大、字行格數多少”。但從舊例“副本外面,黃綾衣上,只書表副二字,安寶其上”的記述來看,朝鮮當時已經使用規格化的書式。

在將收信人由明朝皇帝變為清朝皇帝之后,表文書式也未有較大的改動。1637 年,清太宗詔諭朝鮮國王仁祖,“所進表、箋程式……毋違明朝舊例”[8]。此后,書式就成為雙方往來文書的重要要求。但因清朝與明朝有著較為明顯的文化差異,故書式并不是一個簡單的問題。例如,據《承政院日記》記載[9],1650 年朝鮮向清順治皇帝和睿親王多爾袞呈送的表箋書式就成為一個比較棘手的問題。因原則上,“皇帝則稱以皇帝陛下,王則稱以恭惟某王殿下”,但“彼中皇帝與皇父王,一樣無異”,故連當時負責對清外交的譯官鄭命壽都認為此問題“無可質之處,極為難處”。故因表箋書式,自仁祖至肅宗期間,朝鮮一直受到清朝的指責。

1705 年,清大學士馬季上奏康熙皇帝,以“朝鮮國所奏表箋每歲更換,文辭撰進,故字句之間有不盡協合者”為由,認為“朝鮮國亦應照在京諸王、大臣、各省督撫定式頒給”。[5]當時停留在北京的朝鮮謝恩正使李頤命接到清朝禮部頒給的咨文和書式,并將其帶回朝鮮。但禮部頒給的書式僅為進賀表箋書式,并未涉及方物表箋和謝恩表箋。雖未有文獻明確記載朝鮮做了何種決定,但自此以后,朝鮮開始依據清朝頒給的書式開始撰寫和制作表箋。

圖1 《濰坊本》與中博本的文印

圖2 姜 箋文封面(韓國天安博物館收藏)、《濰坊本》封面及封底

圖3 趙泰耈等人的箋文副本與正本(韓國首爾大學奎章閣藏)

圖4 《濰坊本》表紙及黃綾簽、中博本① 滿漢合璧