基于超載車輛作用的吉林臺(tái)大橋使用性能評(píng)價(jià)及改造方案

程宇飛

(新疆交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 烏魯木齊市 830006)

1 工程概況

吉林臺(tái)大橋于省道S315線K147+955處設(shè)置1-60m裝配式預(yù)制箱形拱橫跨喀什河(如圖1所示),跨河處為“U”形河谷地貌,橋面距離河床底最深處約24m。老橋上部結(jié)構(gòu)采用預(yù)制鋼筋混凝土箱型拱;下部結(jié)構(gòu)為U形橋臺(tái),基礎(chǔ)置于微風(fēng)化基巖內(nèi)。橋址處地層巖性由砂巖、礫巖組成,地表為不同厚度第四系沖洪積礫石土層覆蓋,地基承載力特征值為2500~4000kPa。

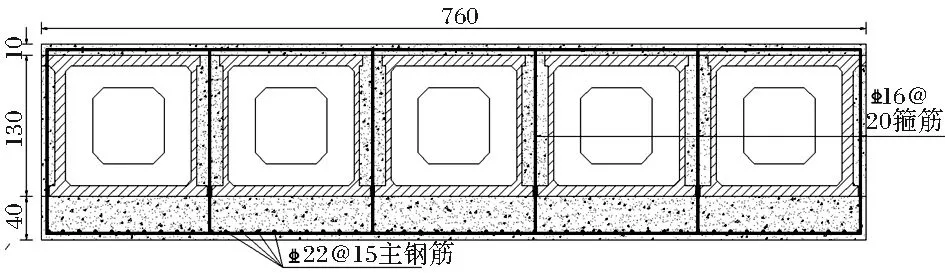

吉林臺(tái)大橋按照75版公路橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)方法采用容許應(yīng)力法,設(shè)計(jì)荷載等級(jí)為汽車-20級(jí)、掛車-100,施工圖采用1983年交通運(yùn)輸部主持編制的《纜索吊裝箱形拱橋標(biāo)準(zhǔn)圖》(JT/GQB 047-83),橋梁全長(zhǎng)94.1m,橋面寬度為1.0m×2(人行道)+3.5m×2(行車道)+0.25m×2(欄桿)。老橋拱圈由5片預(yù)制拱箱組成,箱肋高130cm,頂、底板厚10cm,中腹板厚5cm,邊腹板厚10cm。箱肋采用30號(hào)混凝土,Ⅱ級(jí)鋼筋,直徑12mm,間距15cm,如圖1所示。

圖1 主拱圈橫斷面圖(單位:cm)

2 2015年老橋技術(shù)狀況評(píng)定

2.1 吉林臺(tái)大橋現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)評(píng)價(jià)

(1)橋梁技術(shù)狀況評(píng)分為77.8,技術(shù)等級(jí)評(píng)定為三類橋。

(2)大橋1階固有頻率5.36Hz,理論頻率4.28Hz,動(dòng)載增大系數(shù)1.13,結(jié)構(gòu)整體性較好。

(3)靜載試驗(yàn)控制截面撓度為0.42~0.84mm,校驗(yàn)系數(shù)0.292~0.499,結(jié)構(gòu)整體滿足要求;殘余變形為0.026~0.051mm,最大相對(duì)殘余12%,結(jié)構(gòu)滿足彈性工作狀況要求;拱頂、1/4、拱腳截面應(yīng)變測(cè)點(diǎn)效驗(yàn)系數(shù)介于0.500~0.889之間,如圖2、圖3所示。橋梁承載力滿足汽車-20級(jí)、掛車-100設(shè)計(jì)荷載要求。

圖2 拱腳最大水平推力影響線

圖3 1/4截面最大應(yīng)力影響線

2.2 橋梁結(jié)構(gòu)驗(yàn)算分析

(1)主拱圈正截面抗彎驗(yàn)算。按照《橋規(guī)》γ0S≤R,R=R(fd,αd)(即結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)×作用效應(yīng)組合設(shè)計(jì)最大值<構(gòu)件承載力設(shè)計(jì)值)進(jìn)行驗(yàn)算。如圖4、圖5所示。

圖4 結(jié)構(gòu)計(jì)算內(nèi)力圖

圖5 結(jié)構(gòu)計(jì)算應(yīng)力圖

(2)控制截面抗彎承載力驗(yàn)算。跨中截面作用基本組合值1286 kN·m<結(jié)構(gòu)承載力設(shè)計(jì)值3217 kN·m;拱腳截面作用基本組合值3719 kN·m<結(jié)構(gòu)承載力設(shè)計(jì)值3826 kN·m。

(3)控制截面抗剪承載力驗(yàn)算。四分之一截面作用基本組合值364 kN<結(jié)構(gòu)承載力設(shè)計(jì)值1970 kN;拱腳截面作用基本組合值1667 kN<結(jié)構(gòu)承載力設(shè)計(jì)值2142 kN。

(4)拱圈控制截面最大裂縫寬度δmax=0.19mm<允許裂縫寬度δ值[0.20mm]。

2015年有限元結(jié)構(gòu)驗(yàn)算表明:老橋承載力能夠滿足原設(shè)計(jì)汽車-20級(jí)、掛車-100設(shè)計(jì)荷載等級(jí)要求,依據(jù)《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(JTJ B01-2014)6.0.10條“對(duì)直接利用的原有橋涵,應(yīng)進(jìn)行檢測(cè)評(píng)估并滿足原設(shè)計(jì)荷載標(biāo)準(zhǔn)要求”,故原設(shè)計(jì)提出在不提高公路功能的前提下,吉林臺(tái)老橋限速40km/h、限重20t,對(duì)既有病害進(jìn)行維修加固并提出針對(duì)性運(yùn)營(yíng)管理和維護(hù)措施后予以完全利用。

3 超重、超限車輛作用分析

2017年下半年以來,區(qū)域持續(xù)降雨,區(qū)內(nèi)相鄰數(shù)條公路因存在滑坡、水毀等安全隱患封閉交通,導(dǎo)致區(qū)內(nèi)布拉克工業(yè)園、伊力特煤化工、伊犁鋼鐵等企業(yè)運(yùn)送水泥、礦石和土石方的車輛全部轉(zhuǎn)移至S315蜂場(chǎng)至尼勒克施工路段,超限超載車輛日均為120~160veh/d,載質(zhì)量130t以上,部分車輛達(dá)180~200t,特重、極重交通較平時(shí)增加68%。鑒于大橋運(yùn)營(yíng)安全考慮,2019年再次對(duì)吉林臺(tái)大橋進(jìn)行了外觀檢測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)靜荷載試驗(yàn)。

3.1 2019年現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)評(píng)價(jià)

表1 兩次外觀檢測(cè)結(jié)果對(duì)比分析

(1)2019年吉林臺(tái)大橋外觀主要檢測(cè)結(jié)果如表1所示,橋梁技術(shù)狀況評(píng)分49.8分,老橋技術(shù)等級(jí)評(píng)定為四類橋。

(2)靜載試驗(yàn)作用下,撓度值校驗(yàn)系數(shù)η在1.01~1.36之間,結(jié)構(gòu)整體剛度不足,相對(duì)殘余變形介于24.93%~30.03%之間,結(jié)構(gòu)彈性狀況差。

(3)實(shí)測(cè)橋跨結(jié)構(gòu)自振頻率3.74Hz,理論自振頻率4.26Hz。有障礙行車實(shí)測(cè)動(dòng)載增量40%,無障礙行車實(shí)測(cè)動(dòng)載效應(yīng)增大系數(shù)1.37。表明吉林老橋?qū)嶋H剛度降低,整體抵抗沖擊能力減弱。

3.2 橋梁結(jié)構(gòu)驗(yàn)算分析

(1)控制截面抗彎承載力驗(yàn)算。跨中截面作用基本組合值6948 kN·m>結(jié)構(gòu)承載力設(shè)計(jì)值3217kN·m;拱腳截面作用基本組合值7358 kN·m>結(jié)構(gòu)承載力設(shè)計(jì)值3826 kN·m。

(2)控制截面抗剪承載力驗(yàn)算。四分之一截面作用基本組合值3464 kN>結(jié)構(gòu)承載力設(shè)計(jì)值1970 kN;拱腳截面作用基本組合值2767 kN>結(jié)構(gòu)承載力設(shè)計(jì)值2222 kN。

(3)拱圈控制截面最大裂縫寬度δmax=0.54mm<允許裂縫寬度δ值[0.20mm]。

綜上所述,吉林臺(tái)大橋受當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)條件制約,存在構(gòu)件技術(shù)指標(biāo)偏低、抗沖擊能力取值偏小、截面偏心彎矩增大系數(shù)考慮不充分等問題,承載能力先天儲(chǔ)備不足[1]。特定情況下在特重、極重交通荷載的集中作用下,各控制截面承載能力效應(yīng)值已不能滿足汽車-20、掛車-100荷載等級(jí)要求,整體剛度降低,彈性狀況衰減、結(jié)構(gòu)疲勞效應(yīng)加劇[2]、構(gòu)造性裂縫發(fā)展迅速,大橋處于非安全狀態(tài)。原設(shè)計(jì)維修加固方案已欠可行,需另行考慮整治改造對(duì)策。

4 大橋整治改造方案

通過上述檢測(cè)、評(píng)定和研究分析,針對(duì)目前老橋使用狀況,提出以下2個(gè)整治改造方案。

4.1 方案1—增大老橋主拱圈截面

主要工序?yàn)椴鸪龢蛎嫦怠⒏构昂蜋M墻等拱上結(jié)構(gòu),搭設(shè)臨時(shí)施工便橋,對(duì)裸拱既有各類裂縫采用環(huán)氧砂漿予以封閉后對(duì)拱肋底板舊混凝土鑿毛,在既有拱圈濕接縫處鉆孔穿入鋼筋與拱肋下方同步布置的主鋼筋焊接形成骨架后澆筑新增拱肋進(jìn)行加寬和加高處理[3],同時(shí)對(duì)拱腳截面也做形影的加大截面處理,如圖6所示。以提高其承載力和整體剛度。方案1造價(jià)915萬元。

圖6 增加拱肋截面橫斷面示意圖(單位:cm)

該方案無需二次征地,施工可最大限度利用既有老橋;但既有吉林臺(tái)老橋箱拱底板厚10cm、腹板厚僅5cm,頂、底板處植筋質(zhì)量難以保證,施工過程中易發(fā)生混凝土劈裂;其次,施工采用“少支架”工法,即在拱腳以下部分采用大直徑鋼管樁,用貝雷梁做承重結(jié)構(gòu);拱腳以上采用鋼管腳手架做滿堂支架。但橋址處水流湍急流速急、河床起伏大,鋼管樁沉入困難,存在汛期施工難度大,施工周期長(zhǎng),安全隱患突出、運(yùn)營(yíng)期管理養(yǎng)護(hù)困難以及受區(qū)域重載交通影響,短時(shí)間內(nèi)可能面臨二次加固等問題。

4.2 方案2—局部改移線位新建橋梁

鑒于老橋加固方案缺陷及加固后僅能恢復(fù)老橋既有橋面寬度等問題,提出充分利用既有老橋與距吉林臺(tái)大橋跨越喀什河橋址處上游300m為吉林臺(tái)二級(jí)電站泄洪閘門,水流平均流速5.88m/s,河床最大水深10~12m,且每年6月至9月的最佳施工期也是喀什河汛期和下游農(nóng)田灌溉期。鑒于橋梁周邊道路施工期間不具備繞行分流條件,方案2提出對(duì)老橋進(jìn)行病害處理后作為施工期通車便橋,在現(xiàn)有老橋上游新建大橋,河床中墩結(jié)合上游渡槽橋墩避開急流深水區(qū)。新建橋梁采用公路Ⅰ級(jí)設(shè)計(jì),橋?qū)挷捎枚?jí)公路標(biāo)準(zhǔn)值12m,上部結(jié)構(gòu)采用40m裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土小箱梁,下部結(jié)構(gòu)采用重力式U型橋臺(tái)、樁柱式墩,單排樁基礎(chǔ)。

圖7 老橋上游新建40m箱梁方案示意圖

方案2通過局部改移線位合理避讓了吉林臺(tái)電站場(chǎng)坪設(shè)施,優(yōu)化了大橋前后路段平縱線形,一次性解決了橋?qū)挷蛔愕钠款i隱患,消除了道路黑點(diǎn),車輛行駛安全性得以較大提高,施工階段及運(yùn)營(yíng)期可利用下游老橋作為施工和社會(huì)中、小型車輛、人行和非機(jī)動(dòng)車的應(yīng)急救援備用橋梁,該方案造價(jià)1002萬元,略高于方案1,但社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢(shì)明顯,社會(huì)負(fù)面影響最小。

經(jīng)對(duì)上述兩個(gè)整治改造方案經(jīng)濟(jì)技術(shù)綜合比選,確定保留老橋,于老橋上游新建40m裝配式組合小箱梁的方案,吉林臺(tái)大橋已于2019年9月建成,使用情況良好,社會(huì)評(píng)價(jià)優(yōu)。

5 結(jié)語(yǔ)

通過吉林臺(tái)大橋工程實(shí)踐,對(duì)Midas Civil有限元理論計(jì)算成果和現(xiàn)場(chǎng)荷載試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)論進(jìn)行有機(jī)結(jié)合,針對(duì)橋梁實(shí)際使用性能和力學(xué)特征予以客觀評(píng)價(jià),按照在不過多增加工程費(fèi)用的基礎(chǔ)上,對(duì)原有工程予以最大程度的利用原則,吉林臺(tái)大橋在整治改造方案選擇上充分考慮老橋維修加固在前期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)面比較均不占優(yōu)勢(shì)且后期運(yùn)營(yíng)養(yǎng)護(hù)階段存在諸多風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇保留老橋、移位新建,從根本上解決通行瓶頸問題和消除既有道路黑點(diǎn)隱患無疑是合適的。