交互分析溝通模式下中醫醫患會話類型分析及其優化路徑

陳嘉文,馬利軍,羅美麗,王鈺茵,劉曉靜,范 春

(1.廣州中醫藥大學公共衛生與管理學院,廣東 廣州 510006;2.華南師范大學心理學院,廣東 廣州 510631;3.廣州中醫藥大學團委,廣東 廣州 510006)

傳統醫患關系中,醫生往往處于主導地位,患者處于被動地位。隨著網絡信息時代的到來,患者從各種渠道獲取醫療信息,對醫生的權威發起挑戰,對其診斷產生質疑,醫患之間的信任感下降。中醫醫患會話是指進行醫療活動時,中醫醫生與患者及其家屬之間所產生的口頭會話[1]。在中醫診斷方法“望聞問切”中,問診是確診的重要環節,中醫醫生常常在醫療活動中扮演主導性、關鍵性的角色,患者相對是處于被動和順從的一方。醫生的會話用語會對患者的生理活動和情緒變化產生影響,向患者傳遞不同的語言刺激會影響疾病的發展與轉歸。但是,中醫醫學語言難以直觀會意,溝通不暢容易導致醫療糾紛,因此,開展中醫醫患會話的研究非常有必要。

醫患會話的內隱性表現在3個方面,一是雙方對疾病的了解和態度,二是作為主導者的醫生對醫患交流的態度,三是雙方對各自角色的認知。調查中如果直接詢問醫患雙方關于醫患溝通的問題,可能會隱瞞真實的想法,導致結果失真。因此,通過分析中醫會話語料,創建會話情境,了解醫患雙方對會話類型的偏好,探究醫患雙方的心理世界,對構建和諧的中醫醫患會話具有重要作用。

人際溝通領域中的交互分析溝通(PAC)理論深入分析了交談雙方的自我心理狀態,將交談者分為父母自我(Parent)、成人自我(Adult)和兒童自我(Child)3種狀態。同時,該理論將人際溝通分為互補溝通和交錯溝通2種類型。在互補溝通中,雙方話語指向平行,交流順利進行,是和諧的溝通類型;在交錯溝通中,話語指向發生交叉,則溝通失敗[2]。本研究將采用交互分析溝通理論,對中醫語料進行分類,探討中醫醫患會話的性質和中醫醫患雙方對會話模式的偏好,發掘優化路徑。

優化醫患會話需從醫患雙方主體入手。醫患雙方的教育背景和生活環境各有差別,主訴和診斷也不盡相同,因此,本研究將探討醫患雙方主體存在的變量(如性別、受教育程度、專業背景)對會話的影響。共情是個體在人際交往中覺察和體驗他人情緒的傾向[3],是醫生處理醫患關系的重要服務理念和心理特征,共情能力高的醫生可給予患者會話的互補回應,提高會話有效性,而低共情者不能理解患者的心理狀態,容易導致溝通不暢。因此,醫患會話的有效性受到共情能力的影響。同時,診療活動的良好開展還要求患者具備較高的依從性,患者抱疾求醫,在醫患會話中多為被動、順從一方,因此患者的依賴型人格勢必對其會話的使用產生一定的影響。由于醫患雙方的存在屬性無法改變,患者的依賴型人格難以干預,因此提高中醫醫生的共情能力是優化會話的關鍵。

中醫學生是中醫醫療隊伍的儲備力量,考察中醫學專業學生和具有中醫就醫經歷的非醫學專業學生對醫患會話的選擇,探討其共情水平、患者依賴性對醫患會話的影響,可為完善中醫人才培養計劃、建立良好的醫患關系提供參考依據。

1 中醫醫患會話類型的交流性質研究

1.1 對象與方法

1.1.1 對象

選取廣州中醫藥大學中醫學專業學生102人、非醫學專業學生209人為研究對象。

1.1.2 方法

在知網數據庫和《臨床接診與醫患溝通技能實訓》[4]中選取中醫會話語料,3位心理老師基于交互分析溝通理論對語料進行分類,得到7種中醫醫患會話類型:①雙方都處于Parent狀態發出話語刺激,且希望對方以Parent狀態回應的PP-PP型;②雙方都處于Adult,且希望對方也是Adult的AA-AA型;③一方以Parent的狀態指向Adult,另一方以Adult的狀態指向Parent回應的PA-AP型;④一方以Parent的狀態指向Chlid,另一方以Chlid的狀態指向Parent回應的PC-CP型;⑤一方以Adult的狀態指向Adult,另一方以Chlid狀態指向Parent的AA-CP型;⑥一方以Adult的狀態指向Adult,另一方以Chlid狀態指向Adult回應的AA-CA型;⑦一方以Parent的狀態指向Adult,另一方以Adult的狀態指向Chlid回應的PA-AC型。編制《中醫醫患會話評價問卷》,從舒適度、和諧度、親和感、共情度、信任度、受尊重度6個維度對會話交流性質進行1~5評分。

1.2 結果

1.2.1 基本情況

共發出問卷311份,有效問卷311份,有效率為100%。其中,男生108人,女生203人;大一、大二、大三、大四學生和研究生的比例分別為20.90%、17.36%、49.20%、10.93%和1.61%;中醫學專業和非醫學專業的占比分別為32.8%和67.2%。

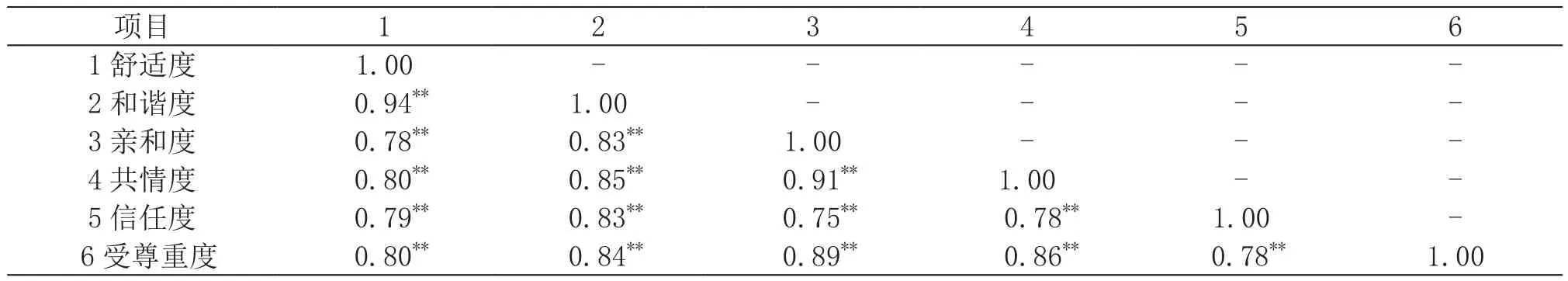

1.2.2 中醫醫患會話交流性質的相關分析

由表1可知,中醫醫患會話交流性質中的舒適度、和諧度、親和度、共情度、信任度和受尊重度兩兩正相關,且相關性較強,說明各維度間相似性較高。因此,研究將采用各維度總分作為各會話類型的比較標準。此外,對各維度性質及總評分作信度檢驗,發現各維度的內部一致性系數低于0.7,總評分的內部一致性系數為0.75,說明采用總評分作為評價的指標具有良好的可靠性和內部一致性。

表1 中醫醫患會話交流性質的相關分析(n=311)

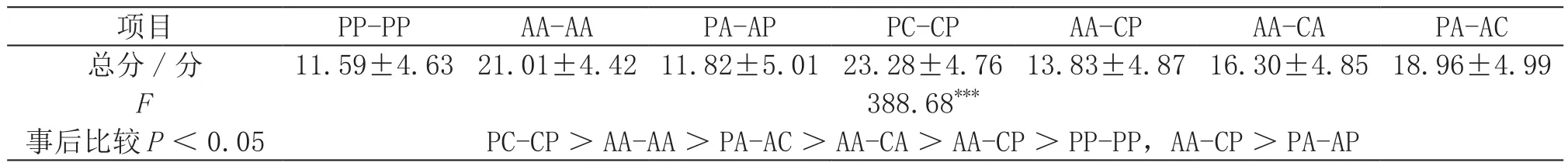

1.2.3 中醫醫患會話交流性質的描述及比較

由表2可知,7類會話類型在總評分上差異有 統 計 學 意 義,F(6,1860)=388.68,P< 0.001,η2=0.56。事后比較發現,除PP-PP與PA-AP的差異無統計學意義外,其他類型間差異均有統計學意義。其中PP-PP評分最低,PC-CP評分最高,AA-AA評分第二,PA-AC評分第三,AA-CA評分高于AA-CP及PA-AP,說明在中醫醫患會話情境中,PC-CP型會話方式最佳,AA-AA次之,PP-PP最不理想。

表2 七類會話類型數據的描述性統計( )

表2 七類會話類型數據的描述性統計( )

項目 PP-PP AA-AA PA-AP PC-CP AA-CP AA-CA PA-AC總分 / 分 11.59±4.6321.01±4.4211.82±5.0123.28±4.7613.83±4.8716.30±4.8518.96±4.99 F 388.68***事后比較P<0.05 PC-CP>AA-AA>PA-AC>AA-CA>AA-CP>PP-PP,AA-CP>PA-AP

1.2.4 主體存在變量對中醫醫患會話評價的影響

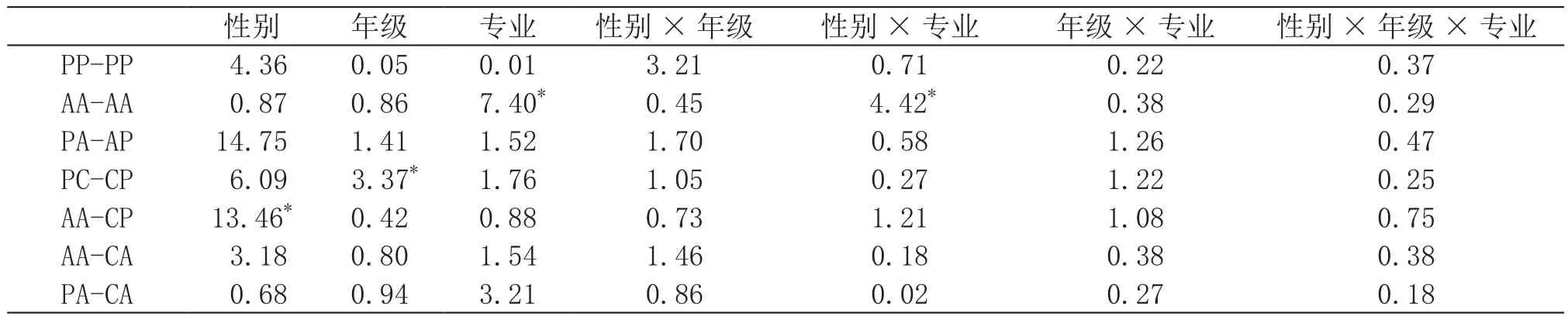

本研究探討大學生的主體存在變量對醫患會話評價的影響機制,對數據進行2(性別:男、女) ×2(專業:中醫學、非醫學)×2(年級:本科生、研究生)多元方差分析,結果見表3。

性別在AA-CP上的差異有統計學意義,其中男生(2.83)較女生(2.66)對AA-CP的評分高;年級在PC-CP上的差異有統計學意義,經事后檢驗,本科生(大一4.14,大二3.73,大三3.82,大四3.98)對PC-CP評分高于研究生(3.27);專業類型在AA-AA上的差異有統計學意義,非醫學生(3.58)對AA-AA的評分高于中醫學生(3.34),見表3。

性別與專業交互作用差異有統計學意義,F(3,307)=4.42,P< 0.05,η2=0.014。 簡 單 效應檢驗發現,不同專業的男生對AA-AA評分差異有統計學意義,F(1,106)=10.24,P<0.01,非醫學專業男生的評分高于中醫學專業男生。不同性別的中醫學生對AA-AA評分的差異有統計學意義,F(1,100)=4.81,P<0.05,女生對AA-AA的評分更高。

2 醫患雙方的人格特質對中醫醫患會話的評價影響

2.1 對象與方法

2.1.1 對象

從廣州中醫藥大學選取未參與7種類型對話評價的中醫學專業學生213人(男76人,女137人)和非醫學專業學生261人(男101人,女160人)。

2.1.2 方法

采用中文版杰弗遜共情量表(醫學生版)(Jefferson Scale of Physician Empathy-Student Version, JSPE-S)[5]評定醫學專業學生的共情能力,共20個條目。其內部一致性系數為0.86,本研究為0.85。選用杜江紅等人修訂的中文版成人依戀量表(Adult Attachment Scale, AAS)[6]評定非醫專業學生的依賴傾向,共13個條目,內部一致性a系數為0.80,本研究為0.73。首先,中醫學生填寫《杰弗遜共情量表(醫學生版)》,非醫學生填寫《成人依戀量表》,隨后二者均填寫《中醫醫患會話評價問卷》。

2.2 結果

2.2.1 醫患雙方量表得分的描述與比較

將陳向凡和楊檸溪[7]的醫學生共情得分作為對照組進行分析,結果顯示,中醫學生的共情水平顯著高于對照組t(212)=5.55,P<0.001。不同性別的中醫學生在共情得分上差異無統計學意義。

表4 人格特質量表得分的描述和比較

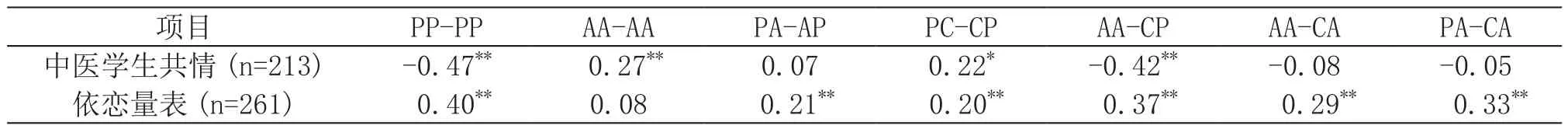

2.2.2 醫患雙方的人格特質與中醫會話選擇的關系研究

中醫學生共情水平得分與PP-PP、AA-CP呈負相關,與AA-AA、PC-CP呈正相關,與PA-AP、AA-CA、PA-CA無明顯相關關系。提示共情能力越高的中醫學生對PP-PP和AA-CP的好感度評分越低,對AA-AA和PC-CP的好感度評分越高。非醫學生的成人依戀量表得分與其對PP-PP、PA-AP、PC-CP、AA-CP、AA-CA、PA-CA的好感度評分呈正相關。提示依賴性越高的非醫學生更傾向使用互補溝通中的PP-PP、PA-AP和PC-CP與交錯溝通中的AA-CP、AA-CA和PA-CA,不傾向使用互補溝通的AA-AA,見表5。

Pedinolejeunea himalayensis(Pande&Misra)Chen et Wu.彭丹等(2002)

表5 醫患雙方人格特質與中醫醫患會話類型評分的相關分析

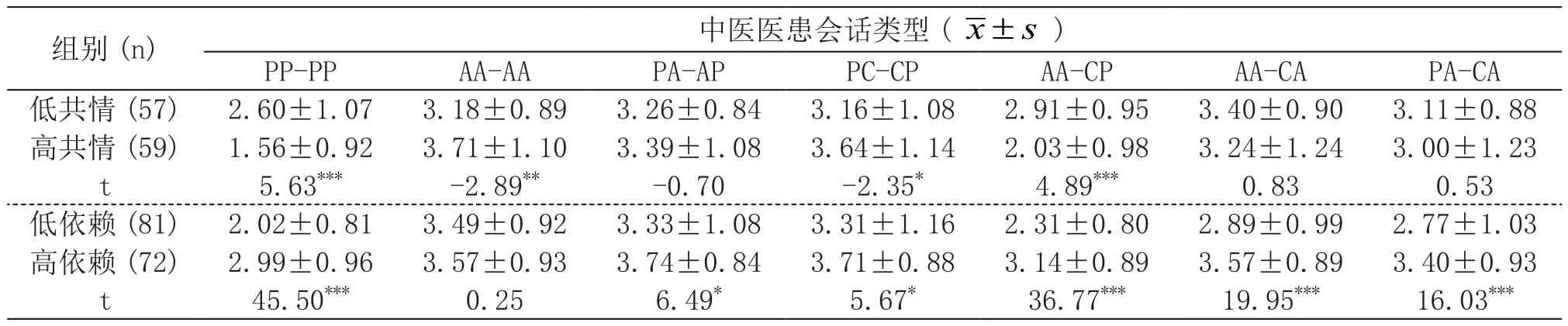

為探究中醫學生共情水平的高低和非醫學生依賴性的強弱是否會影響雙方對中醫醫患會話的選擇,根據得分高低的前27%及后27%,將中醫學生分為高、低共情組,非醫學生分為高、低依賴組,對二者的會話評分進行組內比較的結果見表6。

由表6可知,共情水平高低對PP-PP、AA-AA、PC-CP和AA-CP的好感度評分差異有統計學意義。低共情組對PP-PP和AA-CP的評分顯著高于高共情組,高共情組對AA-AA和PC-CP的評分顯著高于低共情組。這表明高共情的中醫學生較低共情的中醫學生對AA-AA和PC-CP的評價要好,對PP-PP和AA-CP的評分較低。高依賴組與低依賴組在PP-PP、PA-AP、PCCP、AA-CP、AA-CA、PA-CA上的評分差異有統計學意義,均表現為高依賴組對上述會話類型的選擇傾向強于低依賴組,即在中醫醫患會話情境中,高依賴的非醫學生更有可能選擇上述中醫醫患會話類型。

3 討論

3.1 互補溝通模式有助于中醫醫患會話

研究發現,互補溝通(AA-AA、PA-AP、PC-CP)較交錯溝通(AA-CP、AA-CA、PA-CA)更有利于促進醫患會話,與Berne[2]提出的互補溝通是理想的人際溝通模式一致。PC-CP最優,醫生和患者總體感覺最好,醫生以Parent狀態發出刺激,使用委婉和重復性用語,患者以Child狀態回應,順從和重復醫生的建議體現了患者對醫生的肯定,也體現了醫生對患者的關懷[7]。AA-AA總評分第二,各維度優于除PC-CP外的其他類型,該類型中醫患雙方的總體感覺較為良好。醫生以Adult狀態發出刺激,患者以Adult回應,表現為相互配合和多使用禮貌性用語,拉近雙方的溝通距離,隨患者主體地位的上升達到雙方平等。

表3 不同性別、年級、專業類型對會話評價的影響

表6 共情能力、依賴傾向對各會話類型評分的T檢驗

在其他人際溝通中,AA-AA是最佳的溝通模式[8],但本研究中發現,中醫醫患會話的最佳模式為PCCP。在傳統中醫會話模式中,盡管醫生占據主導地位,仍強調以患者為本,注重禮貌用語,患者謹遵醫囑,多表現為PC-CP的會話模式。若為AA-AA模式,患者地位提高,對醫生的診斷和主導地位產生異議,將降低醫生的語言關懷度,影響話語輪回的有效性。因此在中醫醫患會話中,PC-CP最佳,AA-AA次之。

3.2 多使用關懷用語有利于中醫醫患會話

PP-PP含沖突用語,醫生以Parent狀態發出語言刺激,帶有強制命令,同時患者以Parent狀態回應,雙方處于“以我為主”的心理世界,打斷或插入會話,互相命令,試圖控制話題,不僅影響醫患互動,更易產生沖突,因此PP-PP的評價最差。AA-CP優于PA-AP,可能是AA-CP比PA-AP更少使用沖突用語,更多為緩和性用語。同理AA-CA優于PA-AP,優于AA-CP。PA-CA優于PA-AP,可能是PA-CA較PA-AP在平等的基礎上多使用關懷用語。因此,中醫醫患會話中PC-CP最優,AA-AA次之,PP-PP最差。越少使用沖突命令式用語,會話有效性越高。

3.3 不同性別會影響醫患會話評分

研究發現男性較女性對AA-CP的總評分高,提示男性期待主體地位上升,傾向控制話題。臨床上男醫生常常會打斷病人的敘述[9],而病人為男性,醫生為女性時,情況則相反[10]。本科生對PC-CP的總評分高于研究生,這可能是低齡個體期待關懷和關注,隨著年齡的增長,則更期待平等溝通。此外,Liu、Rohrer和Luo[11]研究發現,教育水平較高的患者希望醫生告知完整真實的病情,教育水平較低的患者則希望醫生委婉地提供負性消息。非醫學生較中醫學生對AA-AA的評分高,提示患者希望雙方地位一致,實現平等交流,非醫學生均為本科及以上學歷,受教育程度較高,符合Liu等人的研究結果。

中醫學生中,女生對AA-AA的評分較男生高,非醫學生的情況則相反,提示中醫學專業女學生更期待與患者平等交流。Uskul和Ahmad[12]研究發現,男性婦科醫生傾向批評和區別對待患者,并低估患者的醫學知識和理解能力,更傾向使用P式會話,以體現其權威地位。非醫學生中,男生比女生更傾向使用AA-AA式會話,意味著男患者比女患者更期待平等交流,符合男性渴望展現權威力量,主導活動的心理需求。

3.4 中醫學生的共情能力影響中醫醫患會話

3.5 患者的依賴傾向影響中醫醫患會話

依賴傾向者表現為謙遜和順從,缺乏自信和渴望認可,顯得被動和沒有主見[13],具有以下特點:①與人交往表現謙卑;②人際互動中的信息接受者;③討好他人以滿足接近的需要[14]。可見,高依賴型個體的特征符合交互分析溝通理論中Child的心理自我狀態。由于缺乏主見并渴望關注,在中醫醫患會話中傾向使用含有C的會話模式。高依賴傾向者在人際交往過程中,常常表現為態度隨和、積極配合,以此維護與他人的良好關系。同時,他們極少表達個人的觀點,回避人際沖突,使別人不會討厭他們,因此高依賴傾向者對含有強勢命令的P式會話有所偏好。以上分析可以解釋非醫學生成人依戀量表的得分與P或C類型會話的評分呈正相關的結果。比較高、低依賴傾向個體間的差異進一步證明,非醫學生中的高依賴傾向者對PP-PP、PA-AP、PC-CP、AA-CP、AA-CA、PA-CA有選擇偏好,表明在中醫醫患會話中,這類患者十分依賴醫生,希望醫生能占主導地位,替自己作主。因此,醫生有必要留心患者的特質,適時轉換會話模式,提高溝通的有效性和滿意度。

4 優化中醫醫患會話的建議

4.1 培養中醫學生的溝通和共情能力

在中醫學生中,女生期待與患者平等交流(A式),男生渴望體現其權勢地位(P式),由此推測,臨床實踐中女醫生更多使用禮貌關懷用語,男醫生則更傾向沖突命令式用語。因此,男性中醫醫生應有意識地在醫患會話中加入緩和用語,可減少沖突性。

此外,中醫學生的共情水平對會話模式的選擇具有一定的影響,高共情者對理想的溝通模式(PC-PC、AA-AA)有選擇偏好,低共情者對不和諧的溝通模式(PP-PP、AA-CP)有選擇偏好。因此,可通過提高中醫專業學生的共情能力以優化中醫醫患會話,如:①設置傳統醫德教育課程,繼承傳統中醫以患者為本的原則;②實踐敘事醫學理念,感受患者的心理世界;③進行心理團體訓練,提高共情互助的能力;④開展巴林特小組訓練,提高綜合性理解患者的能力。

4.2 根據患者的背景屬性轉換會話模式

在非醫學生中,男生對體現平等的會話(A式)有偏好,女生對體現關懷的模式(C式)有選擇傾向,高年級學生更偏好AA-AA式會話,低年級則對PC-CP有選擇傾向。因此,面對男患者或受教育程度較高的患者時,醫生可使用更多的禮貌性用語;面對女患者或受教育程度較低的患者時,可更多使用委婉、重復等體現關懷的用語。此外,非醫學生的依賴人格傾向亦影響會話模式的選擇,高依賴傾向者偏好C或P式會話,有依賴傾向的患者希望醫生使用含P或A的會話,自己則使用C式會話。因此,醫生應加強對患者特質的甄別,根據患者的個人背景(如性別、受教育水平)來適時調整會話狀態。

4.3 大力加強中醫藥知識的科普宣傳

互補溝通PC-CP為中醫醫患會話的最佳模式,AA-AA次之。如今,患者可通過多渠道獲得醫療信息,醫患之間不再是完全的主導與順從關系,向AA-AA式會話發展是醫患雙方共同努力的方向。通過播放普及中醫藥文化的電視節目或廣播、開展社區中醫藥文化宣講、設置中醫養生宣傳欄等方式,拉近中醫學與廣大人民的心理距離,減少中醫的神秘感,減少對中醫診療的質疑,有助于建立良好的中醫醫患關系。