基于PGR范式的物理復(fù)習(xí)教學(xué)設(shè)計(jì)

——以“測(cè)金屬絲的電阻率”實(shí)驗(yàn)復(fù)習(xí)為例

吳 敏

(江蘇省常州市第二中學(xué),江蘇 常州 213003)

1 PGR范式簡(jiǎn)介

PGR是Practice(實(shí)踐)、Guidance(引導(dǎo))、Refinement(凝煉)的英文縮寫(xiě),P是指學(xué)生基于真實(shí)問(wèn)題情境的獨(dú)立思考、自主實(shí)踐、展示交流;G是指在主體實(shí)踐的基礎(chǔ)上,教師設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)化問(wèn)題,有目的、有針對(duì)性地引導(dǎo)學(xué)生再實(shí)踐;R是指對(duì)上述問(wèn)題解決過(guò)程的評(píng)價(jià)、總結(jié)與拓展再運(yùn)用,在前面兩個(gè)步驟的基礎(chǔ)上,教師和學(xué)生通過(guò)評(píng)價(jià)反思提煉思維方法。[1]下面以“測(cè)金屬絲的電阻率”實(shí)驗(yàn)復(fù)習(xí)課為例,談一談基于PGR范式的物理復(fù)習(xí)教學(xué)設(shè)計(jì)及其啟示。

2 基于PGR范式的物理復(fù)習(xí)教學(xué)設(shè)計(jì)

2.1 變基礎(chǔ)梳理為情境化提問(wèn)

實(shí)驗(yàn)復(fù)習(xí)課通常是教師帶著學(xué)生先回顧實(shí)驗(yàn)原理、操作步驟、誤差分析、注意事項(xiàng)等內(nèi)容,再通過(guò)習(xí)題來(lái)鞏固。PGR范式倡導(dǎo)學(xué)生的思考、實(shí)踐在前,在“測(cè)金屬絲的電阻率”實(shí)驗(yàn)復(fù)習(xí)課上,筆者先通過(guò)圖片展示實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景,再把要回顧的實(shí)驗(yàn)過(guò)程設(shè)計(jì)成情境化的問(wèn)題,把知識(shí)的簡(jiǎn)單梳理轉(zhuǎn)變?yōu)榍榫郴瘑?wèn)題。

A.l是被測(cè)金屬導(dǎo)線接入電路的兩個(gè)端點(diǎn)之間的有效長(zhǎng)度,測(cè)量時(shí)應(yīng)將導(dǎo)線拉直

B. 測(cè)金屬導(dǎo)線直徑一定要選三個(gè)不同部位進(jìn)行測(cè)量,求其平均值

C. 在用伏安法測(cè)電阻時(shí),通過(guò)金屬絲的電流不宜過(guò)大,通電時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)

D. 由于被測(cè)金屬導(dǎo)線的電阻值較小,一般采用電流表外接法,測(cè)量值大于真實(shí)值,電阻率的測(cè)量值偏大

(1) 學(xué)生自主學(xué)習(xí)(P)

學(xué)生對(duì)選項(xiàng)B提出了疑問(wèn),對(duì)與選項(xiàng)D相關(guān)的內(nèi)容則有所遺忘。

(2) 教師引導(dǎo)(G)

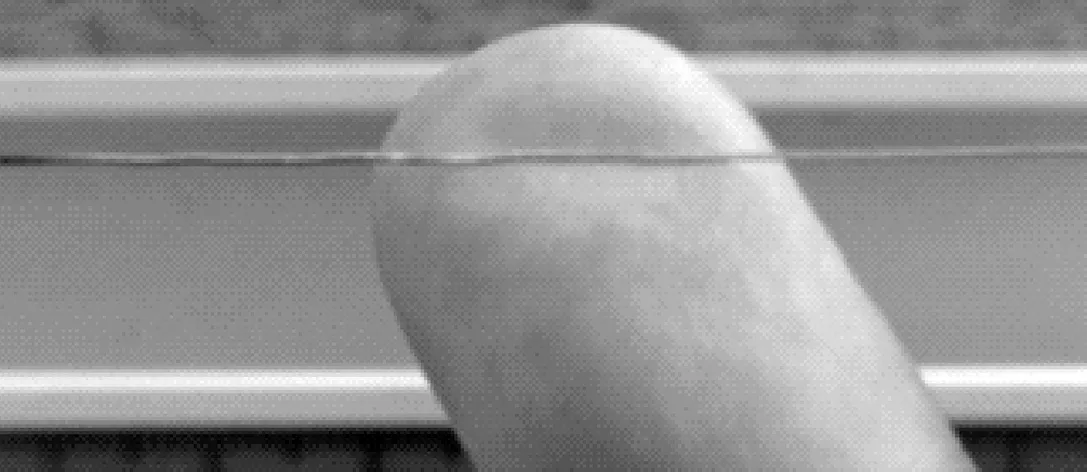

教師引導(dǎo)學(xué)生觀察圖1,該圖為金屬絲的放大特寫(xiě),學(xué)生發(fā)現(xiàn)金屬絲粗細(xì)很不均勻,立即理解了選取三個(gè)不同部位測(cè)量直徑的必要性。而對(duì)于D選項(xiàng)教師在此處先不急于展開(kāi)討論。

圖1

(3) 共同提煉(R)

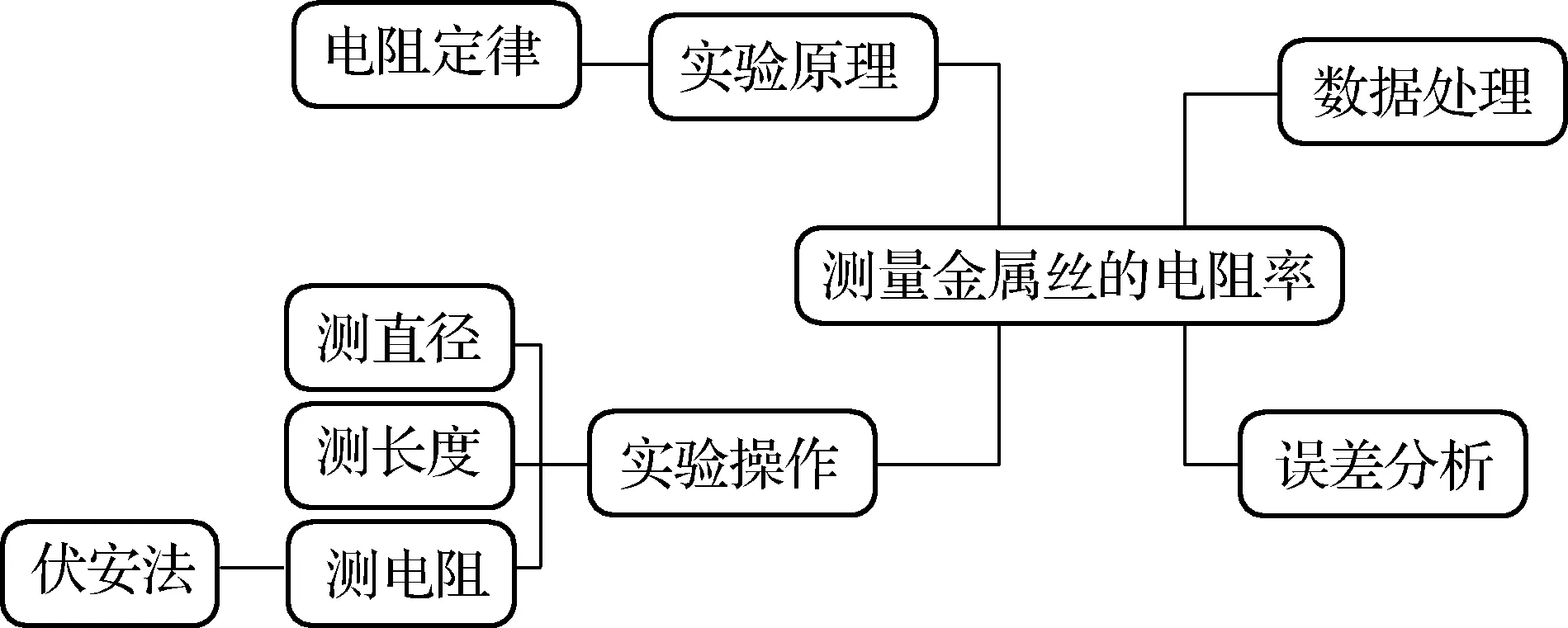

教師引導(dǎo)學(xué)生提煉出“測(cè)量金屬絲電阻率”實(shí)驗(yàn)的認(rèn)知結(jié)構(gòu)圖(圖2)。

圖2

(4) 設(shè)計(jì)意圖

問(wèn)題1包含著實(shí)驗(yàn)原理、操作細(xì)節(jié)、誤差分析等基礎(chǔ)內(nèi)容,通過(guò)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景觀察,迅速喚醒學(xué)生的已有經(jīng)驗(yàn),在此基礎(chǔ)上師生總結(jié)實(shí)驗(yàn)復(fù)習(xí)的整體脈絡(luò),學(xué)生形成心理認(rèn)同,建立良好的認(rèn)知結(jié)構(gòu)。

2.2 變直接告知為自主建構(gòu)

對(duì)于伏安法測(cè)電阻中有關(guān)電流表的內(nèi)、外接法,在高三復(fù)習(xí)時(shí)如果老師再重頭講授一遍,因?yàn)槿鄙僦黧w的主動(dòng)參與,單向傳輸?shù)慕Y(jié)論難以促進(jìn)學(xué)生的理解和遷移,為此筆者設(shè)計(jì)了如下的對(duì)比問(wèn)題。

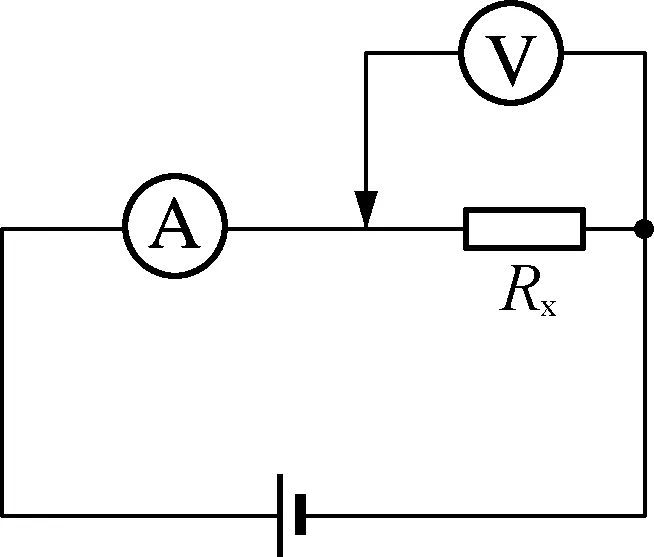

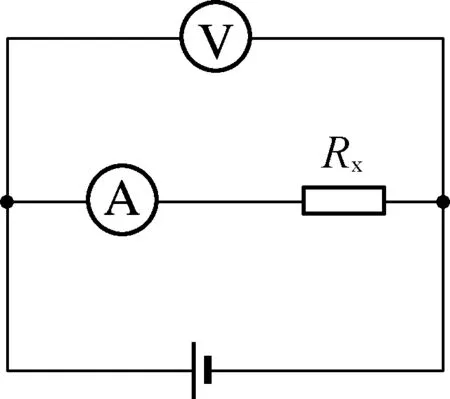

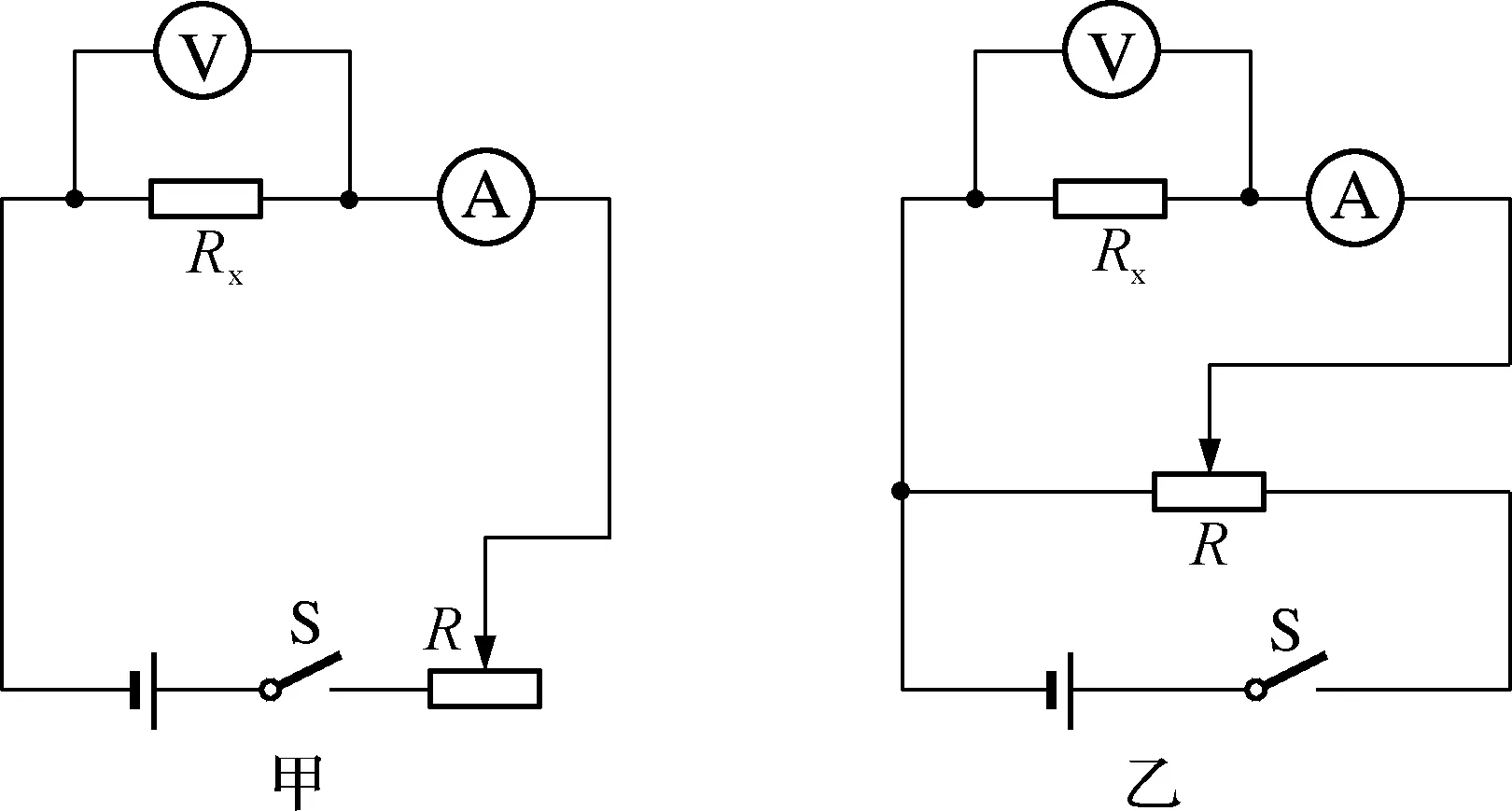

問(wèn)題2:圖3、圖4均為測(cè)電阻Rx的電路圖,下述說(shuō)法中正確的是( )。

圖3

圖4

A. 圖3的接法叫做電流表外接法,圖4的接法叫做電流表內(nèi)接法

B. 圖3中R測(cè)

C. 圖3的實(shí)驗(yàn)誤差由電壓表的分流引起,測(cè)小電阻時(shí)用此電路誤差較小

D. 圖4的實(shí)驗(yàn)誤差由電壓表的分流引起,測(cè)大電阻時(shí)用此電路誤差較小

(1) 學(xué)生自主學(xué)習(xí)(P)

學(xué)生對(duì)比、觀察實(shí)驗(yàn)原理圖,確定電流表的接法,但對(duì)電表內(nèi)阻引起的測(cè)量誤差的認(rèn)識(shí)有些模糊。

(2) 教師引導(dǎo)(G)

提問(wèn):兩只電表的內(nèi)阻有何特征?

學(xué)生回答:電壓表的內(nèi)阻大,電流表的內(nèi)阻小。

(3) 學(xué)生自主解決(P)

學(xué)生分析圖3、圖4所示電路,得出結(jié)論:當(dāng)電流表外接時(shí),U測(cè)=U真,I測(cè)=I真+IV;當(dāng)電流表內(nèi)接時(shí),U測(cè)=U真+UA,I測(cè)=I真。

(4) 教師引導(dǎo)(G)

提問(wèn):以電流表外接法為例,如何使流過(guò)電流表的電流盡可能接近流過(guò)電阻的電流?

(5) 學(xué)生自主實(shí)踐(P)

通過(guò)實(shí)驗(yàn),學(xué)生提出:采用電流表外接法,當(dāng)RV較大或者Rx較小時(shí),流過(guò)電流表的電流更接近流過(guò)電阻的電流。用電流表外接法測(cè)量小電阻時(shí)誤差較小,同時(shí)測(cè)量值小于真實(shí)值,常稱“小外偏小”。

(6) 總結(jié)提煉(R)

電表到底測(cè)到了“誰(shuí)”的電壓(電流)?電表內(nèi)阻對(duì)測(cè)量電路的影響同樣遵守以下規(guī)律:在串聯(lián)電路中大電阻分得大電壓,在并聯(lián)電路中小電阻中流過(guò)大電流。

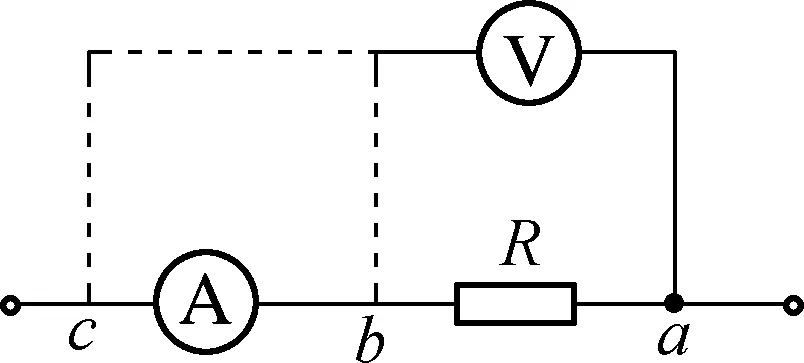

變式:如圖5所示,某同學(xué)用伏安法測(cè)一個(gè)未知電阻的阻值,他先將電壓表接在a、c點(diǎn),讀得兩表示數(shù)分別為U1、I1,然后將電壓表改接在a、b點(diǎn),讀得兩表示數(shù)分別為U2、I2,有同學(xué)認(rèn)為:電阻R的值可以用接a、b兩點(diǎn)時(shí)電壓表示數(shù)U2與接a、c兩點(diǎn)時(shí)電流表示數(shù)I1的比值來(lái)求,這樣可以消除電表內(nèi)阻帶來(lái)的測(cè)量誤差,你是否認(rèn)同?

圖5

在交流中大部分同學(xué)持贊同觀點(diǎn),教師進(jìn)而引導(dǎo)學(xué)生對(duì)照?qǐng)D3、圖4,標(biāo)出U1、I1、U2、I2,分析U2和I1的比值。學(xué)生提出:U2和I1是在兩個(gè)不同的電路中的測(cè)量值,不存在同時(shí)的對(duì)應(yīng)關(guān)系,所以不能消除電表內(nèi)阻帶來(lái)的測(cè)量誤差。

(7) 設(shè)計(jì)意圖

在用伏安法測(cè)電阻的實(shí)驗(yàn)中,電表內(nèi)阻對(duì)測(cè)量的影響是學(xué)習(xí)的難點(diǎn),筆者通過(guò)問(wèn)題引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行比對(duì),明確兩電表示數(shù)所對(duì)應(yīng)的電壓(或電流),在分析的基礎(chǔ)上理解“小外偏小、大內(nèi)偏大”的結(jié)論。然后通過(guò)設(shè)置能引發(fā)認(rèn)知沖突的變式問(wèn)題,提高學(xué)生思維的深度。

2.3 變淺層了解為深層探索發(fā)現(xiàn)

實(shí)驗(yàn)需要測(cè)量多組數(shù)據(jù),需要一個(gè)電壓可調(diào)的電源電路,這通常由滑動(dòng)變阻器來(lái)協(xié)助完成,由于高中階段碰到最多的是滑動(dòng)變阻器分壓式接法,學(xué)生經(jīng)過(guò)多次操練后往往會(huì)形成思維定勢(shì),更有甚者在測(cè)電源的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻的實(shí)驗(yàn)中,有學(xué)生也采用分壓式。可見(jiàn),他們對(duì)滑動(dòng)變阻器的兩種接法還停留在淺層了解階段。

問(wèn)題3:測(cè)金屬絲的電阻率的實(shí)驗(yàn)中所用器材有:直流電源(電壓為3V,內(nèi)阻不計(jì)),電流表(內(nèi)阻為0.1Ω),電壓表(內(nèi)阻為3kΩ),滑動(dòng)變阻器R(0~10Ω),開(kāi)關(guān),導(dǎo)線若干。

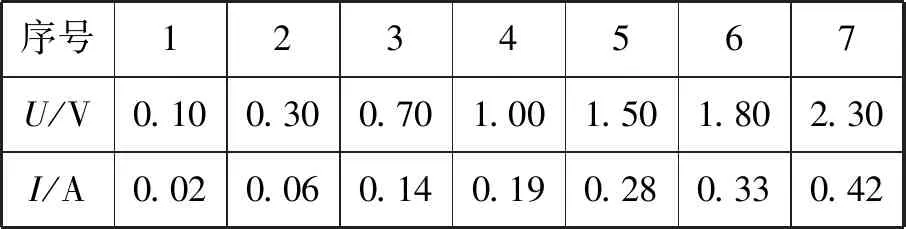

某小組同學(xué)用伏安法測(cè)金屬絲的電阻,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄如表1。

表1

根據(jù)表格數(shù)據(jù)可知:實(shí)驗(yàn)中測(cè)量Rx是采用圖6中的(填“甲”或“乙”)。

圖6

(1) 學(xué)生自主(P)

對(duì)此學(xué)生感到有些困惑,從表格數(shù)據(jù)可以估算出Rx≈5Ω,相對(duì)于總電阻為10歐的滑動(dòng)變阻器,似乎圖6甲的接法也可以,圖6乙也沒(méi)問(wèn)題,到底選哪種接法?

(2) 教師引導(dǎo)(G)

教師提問(wèn):如果采用圖6甲的電路,能采集到前面幾組數(shù)據(jù)嗎?

(3) 學(xué)生自主(P)

學(xué)生通過(guò)估算發(fā)現(xiàn):采用圖6甲的電路時(shí),電阻兩端電壓約從1V開(kāi)始變化,與題意不符。

(4) 師生交流(GR)

教師提問(wèn):滑動(dòng)變阻器的全電阻值大或小都能實(shí)現(xiàn)電壓從0開(kāi)始調(diào)節(jié),那么在實(shí)際電路中為什么滑動(dòng)變阻器阻值不是越大越好呢?

換用全電阻為200Ω的滑動(dòng)變阻器做實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)當(dāng)滑片移動(dòng)時(shí),開(kāi)始電壓表示數(shù)幾乎不變,在滑片移動(dòng)到最后極小的一段時(shí),電壓表示數(shù)忽然變大,不便于讀數(shù)。而用10Ω的滑動(dòng)變阻器實(shí)驗(yàn)時(shí),電壓表示數(shù)隨滑片移動(dòng)而均勻變化。

(5) 回望提煉(R)

教師提問(wèn):在測(cè)電阻的實(shí)驗(yàn)中要求“精確測(cè)量”“多測(cè)幾組數(shù)據(jù)”,此時(shí)滑動(dòng)變阻器一般都要采用分壓式接法,限流式接法也可以獲得多組數(shù)據(jù),這該如何理解呢?

限流式接法無(wú)法采集到低電壓區(qū)間的數(shù)據(jù),為獲得對(duì)元件特性的完整認(rèn)識(shí),需要在范圍較廣的電壓區(qū)間上都能采集到數(shù)據(jù),所以滑動(dòng)變阻器應(yīng)采用分壓式接法。

(6) 設(shè)計(jì)意圖

滑動(dòng)變阻器作為可調(diào)電壓電路的重要組成部分,對(duì)兩種接法的選取絕不能停留在淺層了解、機(jī)械記憶上。比如,如果光記住R滑大于(或接近)R測(cè)時(shí)選用限流式,在面對(duì)新情境問(wèn)題時(shí)就會(huì)陷入困局,故而在復(fù)習(xí)時(shí)還是要從本質(zhì)上理解分壓式接法的內(nèi)涵和在實(shí)際電路中發(fā)揮的作用。通過(guò)用全電阻分別為10Ω和200Ω的兩個(gè)滑動(dòng)變阻器做對(duì)比實(shí)驗(yàn),使學(xué)生直觀感受分壓式接法中對(duì)變阻器全電阻的實(shí)際需求。

3 結(jié)語(yǔ)

在高中復(fù)習(xí)中運(yùn)用PGR范式,使概念、規(guī)律在情境運(yùn)用中實(shí)現(xiàn)其意義,實(shí)踐、嘗試是提升學(xué)生能力的根本途徑,凝煉與拓展是促進(jìn)學(xué)生思維品質(zhì)發(fā)展的基本方法。[2]要求教師在學(xué)生自主實(shí)踐環(huán)節(jié)把要復(fù)習(xí)的知識(shí)、掌握的方法轉(zhuǎn)變?yōu)榍榫郴膯?wèn)題,在引導(dǎo)環(huán)節(jié)要設(shè)計(jì)出結(jié)構(gòu)化的、有思維價(jià)值的問(wèn)題,在總結(jié)凝練環(huán)節(jié)要將思想方法轉(zhuǎn)變?yōu)樵u(píng)價(jià)交流的問(wèn)題。這樣,復(fù)習(xí)才能從知識(shí)再現(xiàn)式記憶學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)變?yōu)閱?wèn)題解決的實(shí)踐研究,促進(jìn)學(xué)習(xí)主體的方法遷移,提高知識(shí)內(nèi)化、理解的深度和廣度。