爽片正在毀掉史詩電影?

本報特約記者 董銘

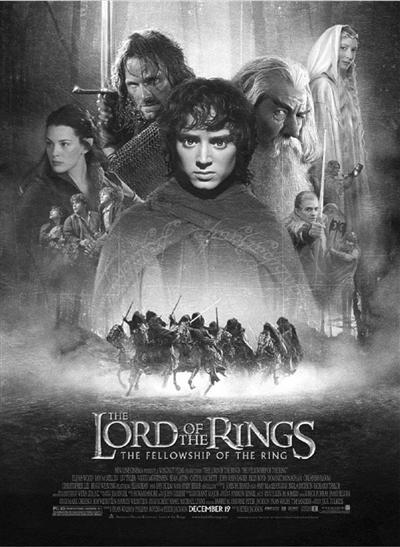

“不好看!”《指環王:護戒使者》16日在中國重映后,截至22日23時,該片總票房已經突破1億元人民幣,連續多日排在票房榜次席。然而在眾多影迷特意前往影院“重溫情懷”、感受20年前經典史詩魅力的同時,售票平臺上卻出現一批“一星”評論:有的嫌影片太長,“一個破戒指送了3個小時”,有的嫌“劇情燒腦看不懂”,還有的居然因“沒有結局”“老片重映就是騙錢”等理由打差評。這些評論雖然不能代表全體觀眾的感受,但也側面說明如今有觀眾已經被快節奏的爽片、爽劇“慣壞了”,無法接受一部史詩電影的敘事長度和循序漸進的劇情節奏。

電影已是濃縮版文字

《指環王》2001年末首次上映,作為魔幻文學巨作《魔戒》的電影改編,其要展現的是恢宏、深遠的“中土世界”,因此三部曲的容量不是“太長”,而是“不夠”。《指環王:護戒使者》作為系列首部曲,負責交代歷史背景、前情,塑造人物身份和性格,構建起宏大的世界觀,這需要主創精益求精,不能一味求快。電影上呈現的,已經是文字的濃縮版。

正是因為導演、表演、特效和服化道等全方位的高標準,才讓《指環王》在當年一上映就轟動全球,三部曲共獲得30億美元的票房和十幾個奧斯卡小金人,這些都說明其商業和藝術價值得到公認。反過來看這些打出“一星”的觀眾,其理由不僅暴露了觀影喜好的偏頗,更體現出他們對影片的不了解。他們既不會通過閱讀原著了解電影的文化背景,也沒有耐心在大銀幕前感受視覺奇觀、體會角色情感,因此才會因為感覺“不爽”而口誅筆伐。

觀眾口味被“養刁”

用對待“爽片”的標準來衡量史詩經典,其實也是一種諷刺,更何況《指環王》還是一部商業電影。重特效的魔幻片本就是流行文化的一部分,但仍難以滿足某些觀眾的口味,更別說那些更古老的文學名著改編了。可以說,這十年來那些“更爽”的超英片和基于大數據打造的爽劇,已經把一批觀眾的口味“養刁”。

尤其是在如今的短視頻時代,超過一分鐘的內容也會被嫌棄太長,影視劇中最受歡迎的是短時間內多次反轉和逆襲的情節,像過去那樣緩慢鋪墊,塑造人物內心的細節描寫并不被觀眾接受。

縱觀這兩年的世界影壇,史詩片的確越來越少。好萊塢名導羅蘭·艾默里奇籌拍二戰史詩片《決戰中途島》時求投資之路十分艱難,上映后票房也不理想;馬丁·斯科塞斯的黑幫史詩片《愛爾蘭人》也一度找不到發行,這位電影大師憤而在《紐約時報》《帝國》等媒體上撰文,批判以漫威為代表的超級英雄片正在摧毀真正的電影,稱那種“主題公園”式的影片更像是市場調查、觀眾評測的產物,不再是關于美學、情感和人類精神的藝術創作。

超英片也會借鑒史詩片內核

如今在網飛等流媒體大行其道,迪士尼、華納等傳統制片廠迅速“流媒體化”的趨勢下,大量根據觀眾口味相關數據調查拼湊而成、無須長劇情鋪墊、塞滿“爽點”的影視劇被大量炮制,按照每個用戶的觀影習慣“精準投喂”。這種趨勢只會讓觀眾的眼界更窄、口味和審美更加單一、更淺薄,其欣賞水平可能長期停留在“爽片”層面,無法接受更復雜的內容。

不過影迷也不用太過悲觀,縱觀百年電影史,其實每個時代都有經得起時間考驗的史詩經典和只求一時之快的 “爽片”。好萊塢早期拍攝了大量粗制濫造的,只為了用暴力、血腥和情色元素吸引觀眾的B級片,但同時也誕生了《埃及艷后》等寬銀幕史詩。上世紀八九十年代之后,以施瓦辛格、史泰龍為代表的硬漢動作片一度廣為流行,同時也有《勇敢的心》《燃情歲月》等歷史、家族史詩片大獲好評,甚至導演彼得·杰克遜在創作《指環王》前,也是拍《群尸玩過界》等低成本恐怖喜劇片的高手,但這不妨礙他拍出《指環王》的恢宏和深邃。

有業內人士樂觀預測,史詩片雖然現在式微,卻不會被“爽片”輕易取代,無論觀眾還是電影創作者,在厭倦那種追求感官刺激、套路化的“爽”后,還是會回歸“經典永流傳”的史詩。畢竟就連超級英雄片的出品方,也會考慮向史詩片借鑒那些真正體現人性和社會價值的閃光內核。▲

環球時報2021-04-23