陳顯倫、郭劍林的紫砂雕刻藝術

◆吳慧平(廣州)

紫砂雕刻藝術是以宜興特有的紫砂陶為雕刻載體所形成的一門藝術樣式,起初大多出自于匠人之手,屬于手工藝范疇,后因中國士大夫文人的參與,逐步形成了集外型、詩詞、書法、繪畫、篆刻雕塑于一體的紫砂藝術,明清以來得以迅速發展,上升為一門藝術樣式。在紫砂雕刻藝術史上,萬歷到明末時期是紫砂雕刻藝術發展的巔峰,既出現了董翰、趙梁、元暢、時朋四大名家,又出現了時大彬、李仲芳、徐友泉這“壺家三大”。當然,影響最大的第一位大家非清代嘉慶年間“西泠八家”之一的陳鴻壽莫屬。陳鴻壽字子恭,號曼生,他擅長于詩文、金石、書畫,尤其熱衷于紫砂藝術,其創造的“曼生十八式”給后世文人與匠人的合作樹立了典范。正是在陳鴻壽的影響下,歷史上有許多著名的金石書畫家們如朱石棵、瞿應紹、鄧奎、梅調鼎、朱堅、鄭板橋、黃慎、吳昌碩、任伯年等人均參與到了紫砂壺的制作,從而整體提高了紫砂雕刻藝術的文化品味。俗話說“亂世黃金,盛世收藏”,在明清紫砂壺價格日益高漲的今天,普通老百姓想要擁有一把曼生壺顯然可能性不大,但如果我們將目光鎖定在當代有發展潛力的年輕藝術家上,如陳顯倫、郭劍林,他倆合作的紫砂壺對于收藏者和實用者而言,便是一種相當不錯的選擇了。

郭劍林女士畢業于東北師范大學美術系,師從紫砂制壺大師李碧芳、陳巖,從事紫砂壺制作多年,作品曾經應邀在中國美術館和首都博物館展出。正如郭劍林女士所言,一把好的紫砂壺除了壺的流、把、鈕、蓋、肩、腹、圈、足應與壺身整體協調外,點線面的過渡與轉折也必須交代清楚與流暢外,還必須審視其作者“泥、形、款、功”四方面的技術水準,另外還不能忽略壺所應有的文人特性、審美品格。如果工藝家們多讀書,多窮理,就有可能從傳統的工藝匠人進入工藝大師的行列。陳顯倫畢業于中山大學,又受業于北京大學王岳川先生,是一位專業書法家和陶刻家。陳顯倫顯然對于書法有著深刻的理解,因此他能把書法家所蘊藏的那種精氣神很好地再現在陶壺之上,神形兼備。他的書法特長及其良好的雕刻藝術一附在郭劍林女士精心所制的紫砂壺上,就形成了一加一大于二的藝術效果,制壺藝術與書法雕刻相得益彰,再加上他們經過認真挑選的合作書家,共同造就了他們紫砂壺的與眾不同。

國務院總理李克強2016年3月5日作政府工作報告時說,鼓勵企業開展個性化定制、柔性化生產,培育精益求精的工匠精神,增品種、提品質、創品牌。上千年來,中國人的骨子里一直流淌著“工匠精神”的血液,古時如“庖丁”“魯班”便是最好的證明。在國家提倡“工匠精神”的今天,陳顯林、郭劍林的合璧之作就是對“工匠精神”的最好詮釋。

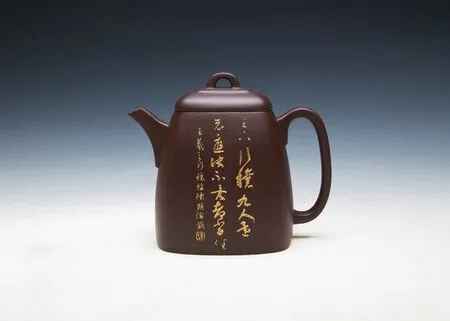

翠竹 陶刻:王家熙 陳顯倫 制壺:郭劍林

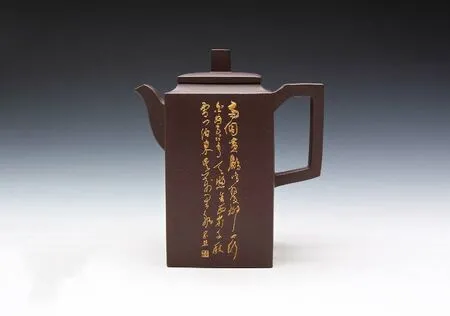

方秦權壺 陶刻:陳顯倫 制壺:郭劍林

玉璽壺 陶刻:王家熙 陳顯倫 制壺:郭劍林

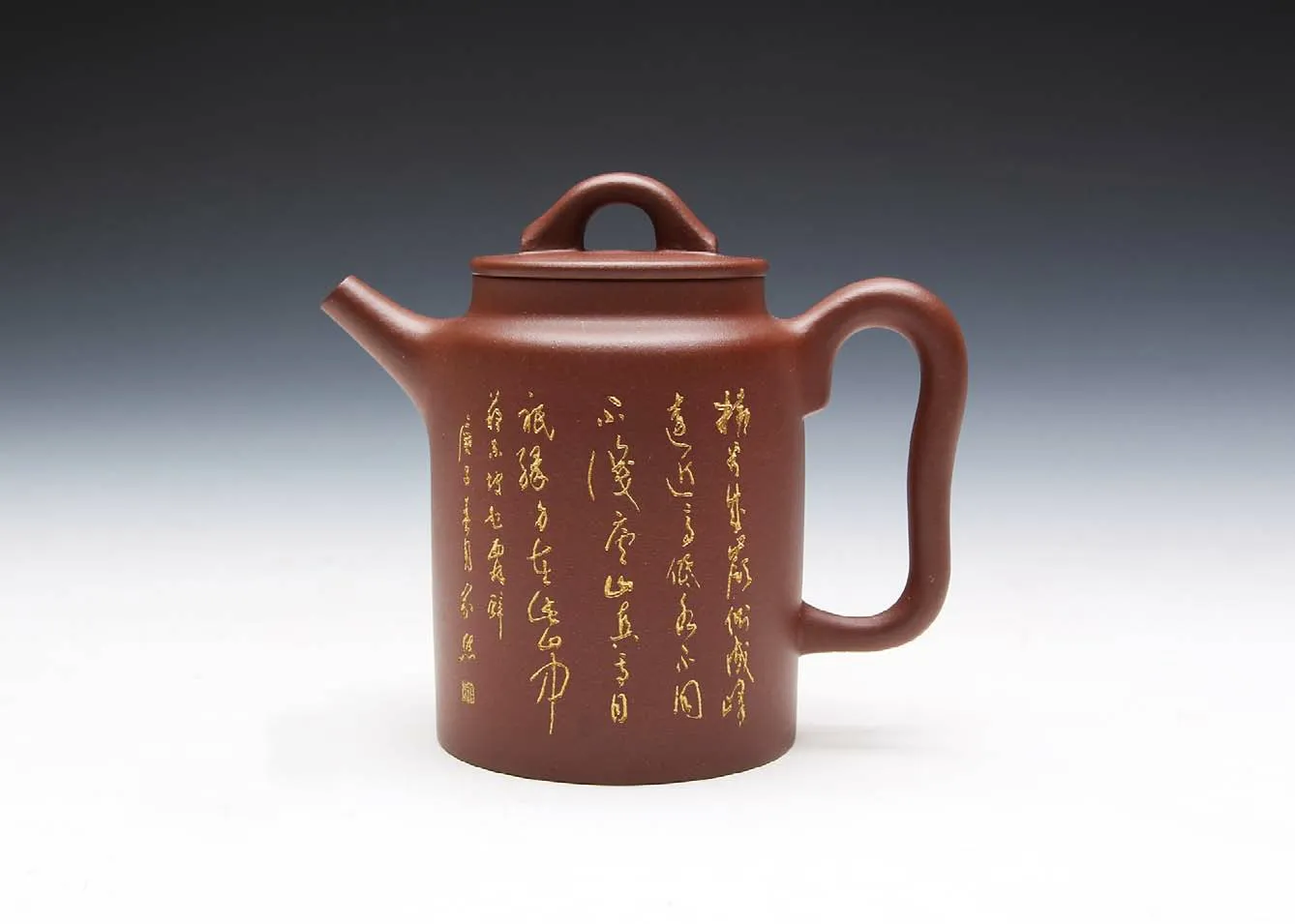

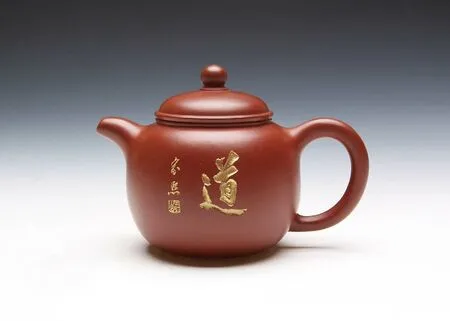

真壺 陶刻:王家熙 陳顯倫 制壺:郭劍林

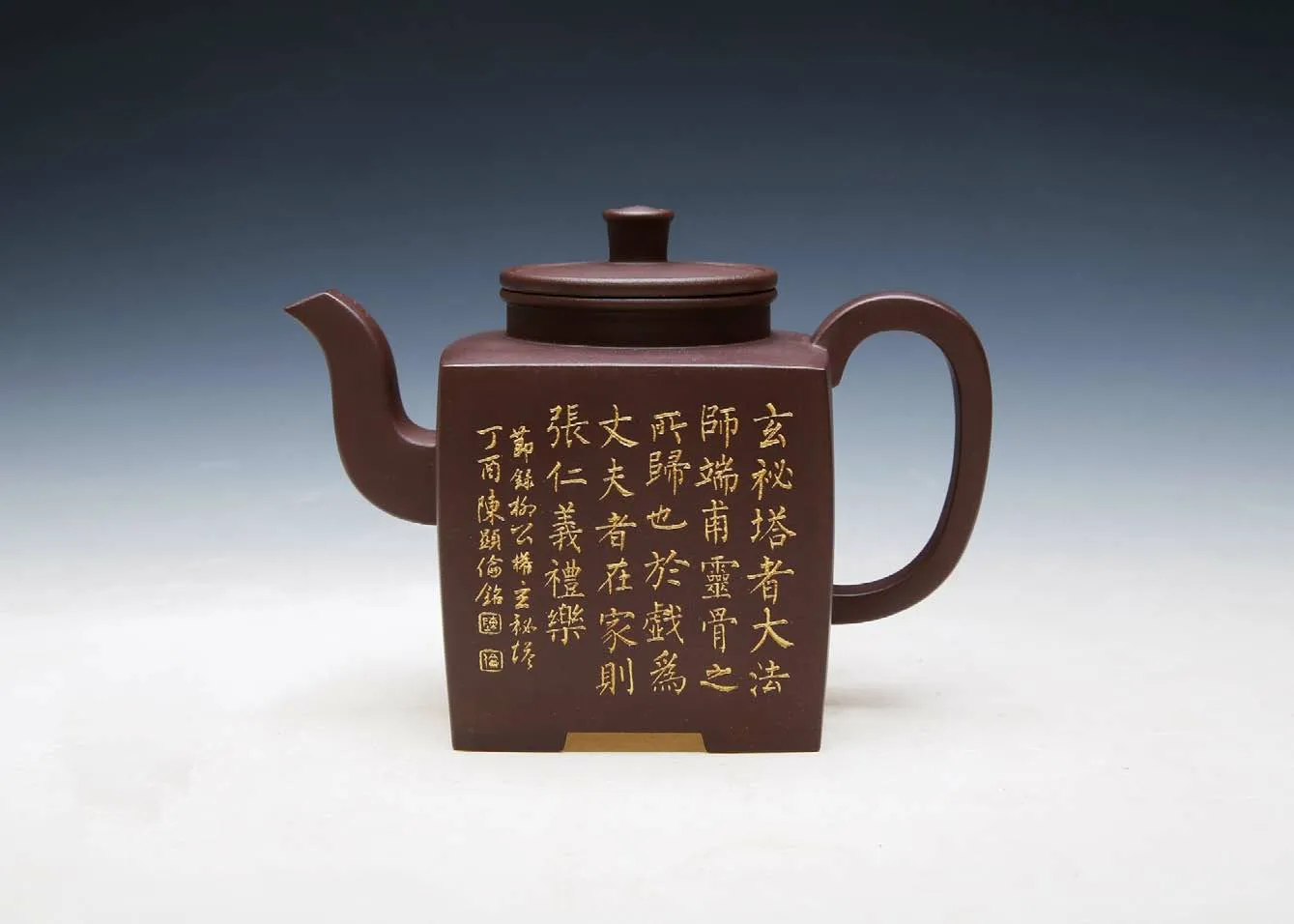

柳公權·玄秘塔碑 天圓地方壺 陶刻:陳顯倫 制壺:郭劍林

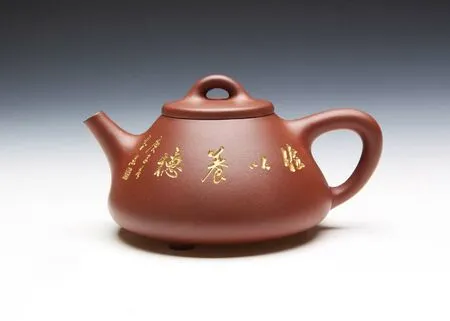

石瓢 陶刻:王家熙 陳顯倫 制壺:郭劍林

鮑尊 陶刻:王家熙 陳顯倫 制壺:郭劍林