“一帶一路”對沿線國家公私外債的結構性影響

孫云鵬

摘 要:“一帶一路”倡議對沿線國家公私外債的影響會對經濟產生截然不同的效果。考慮到“一帶一路”倡議中中國的主導作用,本文首次探究了“一帶一路”倡議對沿線國家私人部門和公共部門外債影響的結構性差異。并基于“一帶一路”項目投資模式的特征,本文首次運用傾向得分匹配法和雙重差分法(PSM-DID模型),分別檢驗了“一帶一路”倡議對沿線國家總外債、公共部門外債和私人部門外債的影響,揭示了該倡議對沿線國家外債影響的結構性差異。結果表明:“一帶一路”倡議對沿線國家公私外債的影響存在結構性差異,其中,總外債增加的主要原因是私人部門外債的增加,而公共部門外債反應并不顯著。基于此,中國可以出臺多種“一帶一路”框架下的融資模式和對外投資組合政策,促使沿線國家將外債更多地配置給私人部門,讓私人部門的項目監管機制和對經濟全方位的推進發揮積極作用。

關鍵詞:一帶一路;公共部門外債;私人部門外債;資本結構;PSM-DID模型

中圖分類號:F741 文獻標識碼:A

文章編號:1000-176X(2021)02-0099-10

一、問題的提出

自2013年9月10日中國國家主席習近平在出訪中亞和東南亞國家期間提出“一帶一路”倡議以來,“一帶一路”對沿線國家外債的影響是國際廣泛探討的話題。路透社2017年5月發表的一篇評論文章認為,在“一帶一路”通過中國國家開發銀行和中國進出口銀行向亞洲、中東和非洲提供貸款的過程中,雖然貸款的成本較低,但對沿線一些國家來說,大量的外債可能會引發債務不斷加劇問題,從而引發經濟危機。

截至2018年末,國家開發銀行在“一帶一路”沿線國際業務余額1 059億美元,累計為六百余個項目提供融資超過1 900億美元。而中國進出口銀行在“一帶一路”建設中項目超過1 800個,貸款余額超過1萬億元。此外,截至2018年末,為“一帶一路”提供融資的絲路基金公司累計簽約項目接近30個,承諾投資金額大約100億美元。根據《一帶一路融資指導原則》,在“一帶一路”沿線國家所推進的項目主要以自愿的原則為基礎。而參與項目的沿線國家企業或政府也都基于對項目盈利能力和獲利前景的考量,采取招投標的形式參與到項目中來。“一帶一路”通過三種方式在沿線國家推進項目投資:中國國內企業在沿線國家進行項目投資;沿線國家企業與中國國內企業合作進行項目投資;政府通過公私合營(PPP)等形式參與項目投資。“一帶一路”項目的融資渠道主要包括私人部門、公共部門和國際組織。私人部門融資包含中國和“一帶一路”沿線國家的企業和投資者。公共部門融資包含中國相關機構、“一帶一路”沿線國家當地的政策性金融機構和出口信用機構。 國際組織融資則包含國際多邊開發銀行和國際組織,包括亞洲基礎設施建設投資銀行等。根據既有研究,其中80%的融資由中國企業和公共部門以投資或長期貸款的形式提供;其余20%的融資由項目投建的目的的提供,即當地投資、貸款和股權融資。可以說,基于這樣的融資模式的確會給“一帶一路”沿線國家的當地企業和政府帶來債務的增加。實際上,根據世界銀行發布的公私部門外債指標,2016年“一帶一路”沿線35個國家

其余20個國家各類外債數據缺失較為嚴重,因此,并不考慮在計算范圍之內。平均私人部門外債水平為520.87億美元,較2013年增長6.82%;平均公共部門外債水平達437.72億美元,較2013年增長12.84%。但既有研究并沒有從理論和實證層面分辨上述公私外債的增長是否真正源自“一帶一路”倡議的影響,也沒有闡明公共部門和私人部門是否會由于對項目投資的偏好差異而產生外債變化的結構性差異。

本文從理論和實證層面深入探究了“一帶一路”倡議對沿線國家私人部門和公共部門外債的實際影響以及二者的結構性差異,這對客觀評價該倡議是否真的為沿線各國實際帶來債務風險具有重要的意義。企業(私人部門)和政府(公共部門)外債的增加對國內經濟會產生截然不同的影響。Hallak[1]與Siddique等[2]認為,適度的私人部門外債可以促進經濟發展,減少經濟波動。Akram[3]、Shem[4]與Isaev和Masih[5]提出,私人部門外債的擴張還可以降低失業率,改善貧困問題。Sturzenegger和Zettelmeyer[6]與Francis等[7]認為,因為私營企業具有更強的治理能力,并且外國債權人的監督權更強,國內貸款人也更加配合,因此,不會出現像公共部門外債面臨的政治利益矛盾、外國債權人監督能力較弱和國內貸款政府缺乏合作動機等問題。但是,Tunde[8]認為,如果私人部門外債積累過多或長時期無法償還,會使國內經濟的資金流轉速度、存款水平以及融資水平下降,并會帶來產出的收縮,進而引發失業率上升等問題。與私人部門外債相比,公共部門外債對經濟的促進作用比較有限。Karaman[9]發現,公共部門總外債對政府支出和公共投資具有一定的正向作用,但對經濟增長、居民消費、總投資水平以及私人投資水平等并沒有明顯影響。不僅如此,Baron和Kenny[10]認為,由于公共部門外債面臨的政治利益矛盾、外國債權人與國內貸款政府之間存在難以監管的代理人問題,在一些全球金融服務機構的幫助下,一些政府可以通過金融騙局來掩飾其不可持續的公共部門外債水平,從而導致諸如“希臘債務危機”那樣的國家債務危機。可以看到,一國具有較高的公共部門外債不僅無法有效促進經濟增長和總投資,還會為國家帶來嚴重的債務危機。因此,私人部門外債在促進經濟增長和投資等方面,比公共部門外債更加有效,并且更易監管,其所產生的風險也可以通過提高投資項目的監管水平和企業的償債能力來有效預防。Sturzenegger和Zettelmeyer[6]與Francis等[7]認為,鼓勵私人部門獲得外債的政策要優于公共部門的外債積累。

2008年以來的全球性經濟衰退最直接的影響即宏觀經濟不確定性。Baker等[11]認為,不確定性既是經濟衰退的原因,又是經濟衰退的結果,形成了惡性循環。特別要注意的是,在經濟衰退過程中,發展中國家的不確定性比發達國家更嚴重。全球的突發經濟事件在不同程度上影響著中國宏觀經濟的發展。中國政府為了防控各種突發事件帶來的潛在風險而實施的各種政策,直接增加了中國宏觀經濟狀態的不確定性。現有文獻都以本國經濟政策的不確定性對本國企業投資和運營產生的影響作為著眼點進行分析,Lu和Yu[12]認為,宏觀經濟不確定性的影響體現在企業投資和經營上,但是其影響卻不統一。而本文將重點考慮到在現階段的“一帶一路”項目融資模式和中國在“一帶一路”倡議的主導地位,中國宏觀經濟不確定性對沿線國家和企業投資決策的影響。與沿線國家的企業相比,在中國占主導的影響下,沿線國家政府投資可能為錯誤決策付出更高成本,因此,更傾向于推遲投資或等待。Chakraborty和Dabla-Norris[13]與Leeper等[14]認為,這是因為政府缺乏清晰的組織安排和常規監管匯報機制,因而對所投資項目的管理效率較低。Barbosa等[15]與Drobetz等[16]認為,沿線國家的企業由于具有更強的投資靈活性,因而能夠比政府更快地作出退出項目的決策,并付出較低的錯誤成本。這說明在不確定性下,政府和企業在投資項目時具有不同的行為選擇。另外,基于融資優序理論,Myers和Majluf[17]與Ramzan和Ahmad[18]認為,政府和企業是否為投資項目進行融資,從而形成公共部門和私人部門外債的行為也會有很大差異。可以說,在中國作為“一帶一路”融資主導的背景下,沿線國家的政府(公共部門)和企業(私人部門)的項目投資決策對其外債水平存在結構性差異。筆者發現,“一帶一路”倡議對沿線國家的總外債規模,如國家長期外債、短期外債以及外債規模占國民總收入比重等都具有顯著的正向影響,即提高了沿線國家的總體外債水平。

二、理論模型與假設提出

根據Sun[19]的研究,“一帶一路”項目的融資模式主要分為兩部分,其中80%的融資為中國長期貸款的形式提供給“一帶一路”相關項目;其余20%在項目投建的目的地進行融資,融資形式為貸款和股權融資。

目前為止,這些項目融資的規模、承擔債務的微觀企業和企業屬性數據均無法獲得。具體來說,80%主要融資的機構包括由中國主權財富基金和中國投資公司(CIC)支持的總規模達400億美元的絲路基金,還包括國家發展銀行、中國進出口銀行以及國家外匯管理局。此外,中國銀行和中信銀行也分別提供了1 000億美元和1 130億美元的融資。亞洲基礎設施建設投資銀行在項目開始的5年和6年將每年分別提供100億美元和150億美元的融資。另外20%在“一帶一路”項目投資地的融資可以由中標企業或政府進行融資。從上述融資結構來看,“一帶一路”項目的參與者包括中國和投資地兩國的企業,也允許投資地政府參與。而投資地企業或政府獲得融資來源的80%以下來自對中國上述金融機構或國際多邊開發銀行的外債。基于本文的研究內容和確保結果的準確性,我們在構建理論模型時關注于“一帶一路”項目為投資地企業和政府所帶來的外債變化,并不考慮中國國內企業運用中國金融機構提供的國內貸款投入“一帶一路”項目的部分。因此,本文將“一帶一路”項目投資地企業和政府在融資過程中產生的外債進行區分,突出“一帶一路”項目由于中國宏觀經濟不確定性對投資地企業和政府所帶來的外債結構性差異。假設“一帶一路”沿線國家的企業和政府都可以對“一帶一路”項目進行投資,根據Barbosa等[15]與Pennings[19]的研究,假設“一帶一路”建設項目的稅前利潤V服從幾何布朗運動,可以表示為:

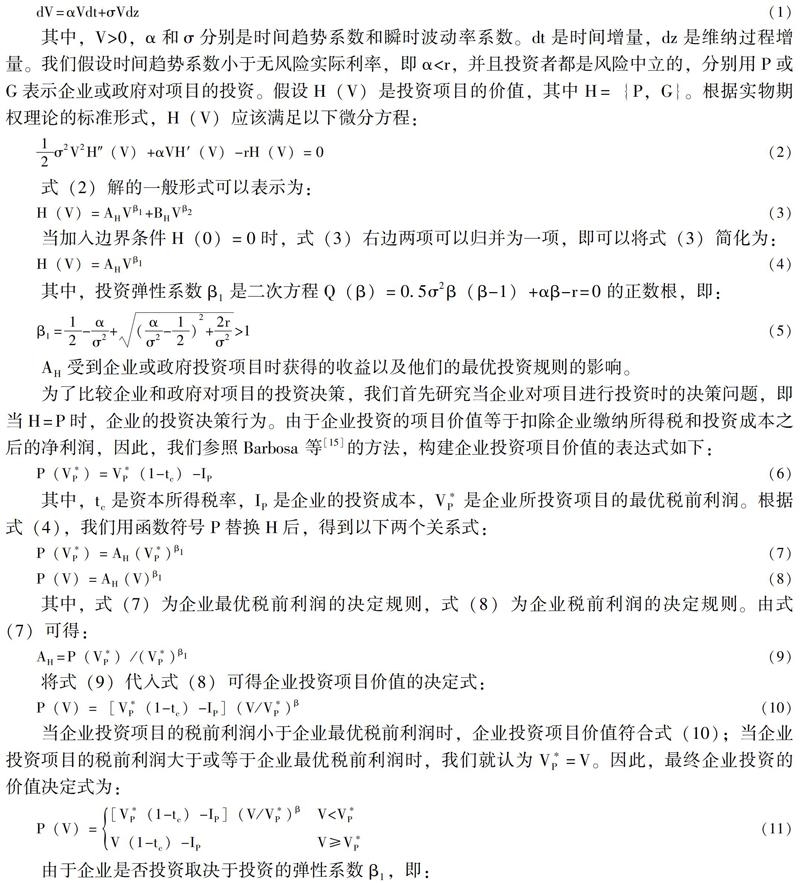

其中,V>0,α和σ分別是時間趨勢系數和瞬時波動率系數。dt是時間增量,dz是維納過程增量。我們假設時間趨勢系數小于無風險實際利率,即α 式(2)解的一般形式可以表示為: 當加入邊界條件H(0)=0時,式(3)右邊兩項可以歸并為一項,即可以將式(3)簡化為: AH受到企業或政府投資項目時獲得的收益以及他們的最優投資規則的影響。 為了比較企業和政府對項目的投資決策,我們首先研究當企業對項目進行投資時的決策問題,即當H=P時,企業的投資決策行為。由于企業投資的項目價值等于扣除企業繳納所得稅和投資成本之后的凈利潤,因此,我們參照Barbosa 等[15] 的方法,構建企業投資項目價值的表達式如下: 將式(9)代入式(8)可得企業投資項目價值的決定式: 當企業投資項目的稅前利潤小于企業最優稅前利潤時,企業投資項目價值符合式(10);當企業投資項目的稅前利潤大于或等于企業最優稅前利潤時,我們就認為V*P=V。因此,最終企業投資的價值決定式為: 由于企業是否投資取決于投資的彈性系數β1,即: 將式(6)和式(12)聯立可得企業進行投資的門檻條件: 此外,由于企業需要向政府繳納所得稅和其他稅收項目,因此,企業進行項目投資后,對政府支付稅收的決定式如下: 在此基礎上,我們再研究當政府對項目進行投資時的決策問題,即當H=G時,政府進行投資的決策行為。由式(11)可知,當私人部門企業的最優投資門檻條件并未達到時,即項目稅前利潤V 其中,IG是政府投資項目時的成本,λG是政府的投資乘數。根據Barbosa等[15]與Leeper 等[14]的研究,政府投資項目時要付出比私人部門投資時更多的成本,這種成本的增加與政府在宏觀經濟不確定性下很難快速作出相應決策有關。換句話說,宏觀經濟變化會使政府投資項目時很難有效評估外部變化對項目的影響,從而快速作出是否投資項目的決策,因此,根據Chakraborty和Dabla-Norris[13]的觀點,政府投資的有效性降低。用γI表示政府投資時所面臨的宏觀經濟不確定性(γI≥0),γI越大,則政府投資項目時需要付出的成本就越多,其投資的有效性就越低。投資成本關系式如下: 同時,由于宏觀經濟不確定性,政府掌握項目盈利方法和監管的能力弱于私人部門企業,與Sturzenegger和Zettelmeyer[6]與Francis等[7]的觀點一致,政府投資收益也會相應低于私人部門投資收益,于是,我們得到以下關系式: 根據融資優序理論、Myers和Majluf[17]與Komera和Lukose[20],債務融資比股權融資更易獲得,因而無論是企業還是政府在投資項目時都會優先選擇債務融資。企業或政府如果選擇投資項目,那么將會產生與預期項目收益相對等的債務融資,即企業選擇投資項目時的債務融資規模為: 其中,Dp是企業債務融資規模,它由企業預期項目的最優稅前利潤決定。θ是資本抵押品融資比重。V*P(1-tc)是企業繳納資本所得稅后可以作為抵押品進行債務融資的資本。此外,政府選擇投資項目時的債務融資規模可以表示為: 其中,DG是政府債務融資規模,它由政府預期項目的最優稅前利潤決定。由于政府不需要繳納稅收,因此,政府可以將預期的全部最優稅前利潤進行資本抵押來獲得債務融資。我們分析企業和政府的債務融資總量與宏觀經濟不確定性之間的關系。將式(21)和式(22)加總,再將式(13)和式(20)代入,可以得到以下公私債務總量表達式: 由式(25)可知,宏觀經濟不確定性γI越大,導致外債總量越大。由此,筆者提出如下假設: 假設:對“一帶一路”沿線國家來說,中國宏觀經濟不確定性對公私外債總量產生正向影響。 三、研究設計 (一)數據說明和指標構建 為了有效驗證“一帶一路”倡議對沿線國家外債的影響,沿線國家的沖擊節點及樣本選擇需要滿足以下四個條件:首先,同中國簽署的“一帶一路”協議具有明確的時間節點,即加入和響應“一帶一路”倡議的時間明確。其次,實驗組必須是位于“一帶一路”沿線的國家。再次,數據具有可得性。最后,除了“一帶一路”倡議外,在樣本期間內不存在其他影響“一帶一路”沿線國家外債的重大事件。基于上述考慮,同時為了滿足雙重差分(DID)法對沖擊時間節點前后基本相當的樣本區間,我們選取2008—2016年為樣本區間,分別將“一帶一路”倡議對其沿線國家總外債和公私外債作為研究對象,并選取部分非“一帶一路”沿線國家作為對照組,通過傾向得分匹配(PSM)法和雙重差分(DID)法,運用各國宏觀外債數據揭示“一帶一路”倡議下中國宏觀經濟不確定性對沿線國家的公私部門外債的影響。在此基礎上,我們運用中介效應,檢驗了“一帶一路”通過沿線國家對中國經濟政策不確定性反應這一中介變量影響沿線國家總外債和私人部門外債的程度。 “一帶一路”倡議自2013年由中國國家主席習近平提出以來,至今已經有多個國家和機構同中國簽訂了相關的合作協議和文本。根據相關官方文件,“一帶一路”沿線共有65個國家,為了數據整體的完整性我們剔除了數據嚴重缺失的國家,故將實驗組從65個縮減為35個,如表1所示。 本文根據自2013年以來最早提及“一帶一路”的官方文本信息(中華人民共和國中央人民政府網、新華網等)的時間作為政策沖擊時間,從而提高“一帶一路”政策沖擊的準確性。對于實驗組中部分缺少具體簽訂“一帶一路”合作協議時間信息的沿線國家,我們將沖擊時間均視為2013年政策提出之時。此外,根據非“一帶一路”國家相應數據的完整性,篩選了其他88個非“一帶一路”國家作為對照組。 本文利用的國家債務數據主要來源于世界銀行發布的世界發展指標(World Development Indicators),它是世界銀行最重要的發展指標匯編,數據的真實性和可信度得到了世界研究人員和國家的廣泛認可。為了有效驗證,我們從三個層面選擇七個變量:首先,總外債水平,包括外債存量(lnexternal)、短期外債(lnshort)和長期外債(lnlong)。其次,公共部門外債水平,包括公共外債與公共擔保的外債存量(lnPPG)和公共部門長期外債存量(lnpublicsector)。最后,私人部門外債水平,包括私人無擔保外債存量(lnpng)和私人部門長期外債存量(lnprivatesector)。上述私人部門債務作為私人企業和投資者外債的代理變量。 由于世界發展指標中缺少公共部門和私人部門的短期外債數據,因此,我們只考慮公共部門和私人部門的長期外債變化情況。此外,我們在世界發展指標中選取了各國的宏觀經濟指標作為控制變量,包括五個變量:出口價值指數(lnexport,2000年=100)、進口價值指數(lnimport,2000年=100)、總失業人數(lnunexployment)、GDP(lngdp,以2010年不變價美元計)、按購買力平價 (PPP) 衡量的人均國民總收入(lnGNI)和人口增長率(lnpopu growth)。具體指標名稱和含義如表2所示。 (二)PSM-DID模型設定 實證部分需要驗證的核心問題是在“一帶一路”倡議下中國宏觀經濟不確定性對沿線國家的各項外債是否具有顯著影響。參考孫焱林和覃飛[21]與王桂軍和盧瀟瀟[22]的研究,本文采用雙重差分(Difference in Difference,DID)模型對復雜傳導機制下外生性政策沖擊的影響結果進行驗證。 國內外大量文獻應用DID模型來檢驗政策效果,如 Card 和 Krueger[23]與周黎安和陳燁[24]。但是直接用DID模型評價政策的有效性時,往往忽略了實驗組與對照組之間初始稟賦的差異,故存在選擇偏差,而基于Pennings[19]提出并發展起來的PSM-DID模型可以使DID模型能夠更好地滿足共同趨勢假定,能夠匹配出稟賦相近的實驗組國家和對照組國家,從而得到更加有效的結論。 因此,本文的分析思路如下:首先,采用傾向得分匹配(PSM)法,獲得本文的對照組。其次,采用雙重差分(DID)法考察“一帶一路”倡議對沿線國家公私部門外債的影響。Antonakis等[25]認為,我們不需要了解政策效果是如何傳導的,即可明確驗證外生政策沖擊所產生的效果。本文采用Rosenbaum和Rubin[26]提出的最近鄰匹配方法進行傾向得分匹配,獲得本文的對照組。該方法包括兩步:第一步,利用Logit回歸模型分別獲得實驗組與對照組在多個維度上的傾向得分值pi與pj。第二步,找出實驗組與對照組之間的距離變量C(i)最小的樣本,作為該實驗組樣本的對照組,最近鄰匹配的表達式如下: 在進行最近鄰匹配時,需要首先確定匹配變量的選取,即選取“一帶一路”倡議影響沿線國家的宏觀指標作為匹配依據。因此,本文選取了按購買力平價 (PPP) 衡量的人均國民總收入(GNI,現價美元)、出口價值指數(2000年=100)和人口增長年度百分比三個指標作為匹配標準。通過三個指標可以反映中國宏觀經濟的指標變化以探究對沿線各國公私外債的影響。我們對2008—2016年123個國家進行了傾向得分匹配,將匹配比例確定為1∶2。根據Becker與Ichino[27]提出的ATT統計量計算方法,通過計算對照組與實驗組變量ATT的t值和P值來檢驗傾向得分匹配的有效性,結果如表2所示。從匹配前后實驗組與對照組均值的偏差來看,匹配后得到的對照組與實驗組之間的差異顯著縮小了。同時,從ATT統計量的t值和P值來看, 匹配后的ATT統計量均在1%顯著性水平下不顯著,表明接受對照組與實驗組不存在顯著差異的原假設。這表明,除了是否受到“一帶一路”倡議影響以外,我們選取的實驗組與對照組在其他方面均不存在顯著差異,傾向得分匹配得到的對照組是有效的。 除此之外,我們在表3中匯報了傾向得分匹配過程的Logit回歸結果。由表3可知,按購買力平價 (PPP) 衡量的人均國民總收入回歸系數顯著為正,說明人均國民總收入越高更易受到“一帶一路”倡議的影響;出口價值指數回歸系數顯著為正,說明出口價值指數較大的國家更易受到“一帶一路”倡議的影響;人口增長率回歸系數顯著為負,說明人口增長率較低的區域更易受到“一帶一路”政策的影響。基于此,本文通過使用傾向得分匹配法可以有效地減少這些偏差和混雜變量的影響,以便對實驗組和對照組進行更合理的比較。,這說明了上述因素都能夠有效影響實驗組和對照組的匹配效果。 由圖1可知,匹配后的概率密度函數圖表明,實驗組與對照組曲線之間出現了明顯的靠近與覆蓋,這驗證了傾向得分匹配得到的對照組樣本的有效性。在PSM的基礎上,根據Lu和Yu[12],我們采用DID模型的具體形式可以表示為: 其中,yit為樣本i在t年的特征變量,本文中該特征變量為各國的外債變量,我們分別選取了三個層面七個變量表示國家的外債特征。此外,Treatmenti 為i國家是否為實驗組虛擬變量,其中,Trentment=1為實驗組國家;Trentment=0為對照組國家。Postit為i企業在t年受到“一帶一路”宏觀經濟不確定性影響的虛擬變量,Post=1表示受到政策變化影響;Post=0表示沒受到政策變化的影響。Xit為控制變量,εit為隨機擾動項。根據Antonakis等[25],實驗組虛擬變量Treatmenti與“一帶一路”倡議虛擬變量Postit交互項的估計系數β表示“一帶一路”倡議對國家外債的真實影響。λt為年份固定效應和地區固定效應。 四、計量結果及分析 (一)基本回歸分析 我們首先運用傾向得分匹配(PSM)法和雙重差分(DID)法相結合的方法來分別檢驗中國“一帶一路”倡議使“一帶一路”沿線國家總外債水平增加,并且對私人部門外債和公共部門外債是否存在差異化影響。為了滿足雙重差分模型對于實驗組和對照組要求的平行趨勢假定,在上文運用PSM法匹配得到的實驗組和對照組國家樣本,并在此基礎上采用雙重差分模型對研究假說進行實證檢驗。我們選取了三個不同指標來衡量“一帶一路”沿線國家的總體外債水平,包括短期外債的對數(lnshort)、長期外債的對數(lnlong)和外債存量(lnexternal)。在此基礎上,為了剔除其他宏觀因素對各國外債的影響,引入進口價值指數、出口價值指數、GDP(以2010年不變價美元衡量)和總失業人數四個控制變量,并對后面兩個控制變量均進行了自然對數處理。“一帶一路”倡議下中國宏觀經濟不確定性對沿線國家總外債規模影響的回歸結果如表4所示。同時,我們控制了年份固定和地區固定效應。由表4可知,上述三個總外債指標對應的Treatment與Post的交互項系數顯著為正,這說明“一帶一路”倡議下中國宏觀經濟不確定性對沿線國家長期外債、短期外債以及外債規模都具有顯著的正向影響,即提高了沿線國家的總體外債水平,本文的假設得到驗證。其中,國民生產總值對沿線各國的短期外債和長期外債存在顯著正向影響。這說明中國GDP的變化直接影響了沿線各國在短期和長期對“一帶一路”倡議下項目投融資的信心。 (二)進一步的分析 根據理論模型的邏輯,表4的結果雖然說明“一帶一路”倡議使沿線國家總外債水平上升,但中國宏觀經濟不確定性對總外債水平中的私人部門外債和公共部門外債的結構性影響仍然尚不明確。因此,我們繼續對兩種私人部門外債,即私人無擔保外債存量的自然對數(lnpng)和私人部門長期外債存量(lnprivatesector),兩種公共部門外債,即公共擔保的外債存量(lnPPG)和公共部門長期外債存量(lnpublicsector)的自然對數分別進行了PSM-DID模型的檢驗,結果如表5所示。 由表5可知,私人無擔保外債存量的Treatment×Post交互項系數在1%的顯著性水平下為正;私人部門長期外債存量的Treatment×Post交互項系數在5%的顯著性水平下為正。這說明“一帶一路”倡議顯著促使了沿線國家私人無擔保外債存量和私人部門長期外債存量的上升。我們目前已經驗證了“一帶一路”沿線國家的私人部門(企業)外債受到“一帶一路”倡議的正向影響。但只有在檢驗公共部門債務是否受到影響后,才能夠進一步驗證目前“一帶一路”倡議下中國宏觀經濟變化是否會給私人部門和公共部門帶來差異化影響。然而,我們發現兩種公共部門外債的Treatment×Post交互項系數均不顯著,這說明“一帶一路”倡議對沿線國家公共部門外債并不會產生影響。對比表4的結果我們發現,雖然在“一帶一路”倡議下中國宏觀經濟不確定性會增加沿線國家的總外債,但這種變化的主要原因是“一帶一路”倡議增加了私人部門的外債,對公共部門的外債并沒有影響。換句話說,“一帶一路”倡議對沿線國家外債的影響存在結構性差異。本文的結論印證了Chakraborty和Dabla-Norris[13]與Leeper等[14]的結論,政府缺乏清晰的組織安排和常規監管匯報機制,因而對所投資項目的管理效率較低。沿線國家的企業由于具有更強的投資靈活性,能夠比政府更快地作出退出項目的決策,并付出較低的錯誤成本。這說明在中國宏觀經濟指標出現變化的情況下,政府和企業在投資項目時具有不同的行為選擇。其中,我們發現GDP對私人外債的影響較其他控制變量的影響更大。這與表4的結論相似,沿線各國的私人部門會隨著中國宏觀經濟狀態的向好增加本部門的外債對“一帶一路”項目的投資。沿線各國的公共部門會考慮更多的相關經濟指標而放棄投資,不傾向于增加債務進行融資。 五、結論與政策建議 目前,“一帶一路”倡議對沿線國家外債規模是否存在影響依然存在激烈的討論。大部分既有研究將沿線國家的總外債作為研究對象,忽略了私人部門總外債的增加和公共部門總外債的增加對經濟存在截然不同的影響。本文首次對比探究了“一帶一路”倡議下中國宏觀經濟不確定性對沿線國家私人部門外債和公共部門外債影響的結構性差異,并基于“一帶一路”項目投資模式的特征,首次運用傾向得分匹配法和雙重差分法,將不同沿線國家實際簽訂“一帶一路”合作協議和文本的時間作為實際政策沖擊,分別檢驗了“一帶一路”倡議下中國宏觀經濟不確定性對沿線國家總外債、公共部門外債和私人部門外債多種指標的影響,揭示了該倡議對沿線國家外債影響的結構性差異。研究發現:首先,“一帶一路”倡議對沿線國家長期外債、短期外債以及外債規模都具有顯著的正向影響,即提高了沿線國家的總體外債水平。其次,“一帶一路”倡議對沿線國家私人無擔保外債存量和私人部門長期外債存量有著顯著正向影響。最后,該倡議對公共部門外債沒有顯著影響。換句話說,“一帶一路”倡議下中國宏觀經濟不確定性對沿線國家外債的影響存在結構性差異,其中總外債增加的主要原因是私人部門外債的增加。 根據上述結論,中國宏觀經濟的持續向好可以促使沿線國家私人部門外債在沿線國家經濟發展發揮積極作用。首先,堅持“走出去”戰略,為“一帶一路”倡議下的投資項目進行優化升級,以進一步提高中國企業和沿線各國的發展。在債務規模適度的條件下,提高沿線國家的經濟發展與社會福利水平。其次,中國需要積極發揮科技創新和產業結構升級以促進和穩定中國宏觀經濟高質量和全面發展。在“一帶一路”倡議的框架下,經濟高質量全方位發展對沿線各國的投資者有著重要的影響。再次,中國可以出臺多種“一帶一路”框架下的融資和對外投資組合政策,促使沿線國家將外債更多地配置給私人部門,讓私人部門的項目監管機制和對經濟全方位的推進作用從更大程度上發揮積極作用。最后,根據私人部門外債積累過多可能帶來的負面影響,中國國家開發銀行、中國進出口銀行以及其他國際多邊開發銀行在審核“一帶一路”建設項目的融資申請時,應構建多種建設項目償債指標,來確保“一帶一路”建設項目償債的及時性和負債的適度性。 參考文獻: [1] 許晟.國開行已完成2 607億元“一帶一路”專項貸款[DB/OL].http://www.xinhuanet.com/2019-04/23/c_1124406771.htm,2019-04-23. [2] 許晟.進出口銀行“一帶一路”建設貸款余額已超萬億元[DB/OL]http://www.xinhuanet.com/2019-04/18/ c_1124385705.htm,2019-04-18. [3] 央視財經.絲路基金成立、亞投行成立,資金融通為“一帶一路”注入發展動力[DB/OL].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1631703635144086778&wfr=spider&for=pc,2019-04-24. [1] Hallak, I.Private Sector Share of External Debt and Financial Stability:Evidence From Bank Loans[J].Journal of International Money and Finance, 2013,32(2):17-41. [2] Siddique, A., Selvanathan, E.A.,Selvanathan, S.The Impact of External Debt on Growth:Evidence From Highly Indebted Poor Countries[J].Journal of Policy Modeling, 2016,38(5):874-894. [3] Akram, N.External Debt and Income Inequality in Pakistan[J].Pakistan Business Review, 2013,15(3):368-385. [4] Shem,S.O.Modelling Economic Determinants of Youth Unemployment In Kenya[D].Nairobi:University of Nairobi,2015. [5] Isaev,M., Masih,M.The Nexus of Private Sector Foreign Debt, Unemployment, Trade Openness:Evidence From Aūstralia[R].Mūnchen:MPRA Working Paper No.79423,2017. [6] Sturzenegger,F.,Zettelmeyer,J.Debt Defaults and Lessons From a Decade of Srises[M].Massachusetts:MIT Press,2006. [7] Francis,B.B., Hasan,I.,Sun, X.Political Connections and the Process of Going Public:Evidence From China[J].Journal of International Money and Finance,2009,28(4):696-719. [8] Tunde,G.M.Intergenerational Effect of External Debt on Performance of the Nigeria Economy[J]. NG-Journal of Social Development,2016,5(2):51-65. [9] Karaman,S. C.Effective Use of Foreign Debt, the Case for Turkey[J].International Journal of Social Science Research, 2015,3(2):107-124. [10] Baron,R.M., Kenny, D. A.The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual,Strategic, and Statistical Considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1987, 51(6):1173-1182. [11] Baker,S.R.,Bloom,N.,Davis,S.J.Measuring Economical Policy Uncertainly[J].Quarterly Journal of Economics,2016,131(4):1593-1636. [16] Isaev,M.,Masih,M.The Nexus of Private Sector Foreign Debt, Unemployment, Trade Openness:Evidence From Australia[R].MPRA Working Paper No.79423,2017. [12] Lu,Y.,Yu,L.H.Trade Liberalization and Markup Dispersion:Evidence From Chinas WTO Accession[J]. American Economic Journal,2015, 7(4):221-253. [13] Chakraborty,S., Dabla-Norris,E.The Quality of Public Investment[J]. Journal of Macroeconomics,2011,11(1):1-29. [14] Leeper,E., Walker,T.,Yang,S.Government Investment and Fiscal Stimulus[J]. Journal of Monetary Economics, 2010,57(8):1000-1012. [15] Barbosa,D.,Carvalho,V.M., Pereira,P. J.Public Stimulus for Private Investment:An Extended Real Options Model[J].Economic Modelling, 2016, 52(1):742-748. [16] Drobetz,W.,Sadok,E.G.,Omrane,G.,et al.Policy Uncertainty, Investment, and the Cost of Capital[J].Journal of Financial Stability,2018,39(C):28-45. [17] Myers, S. C.,Majluf, N. S.Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do not Have[J].Journal of Financial Economics, 1984,13(2):187-221. [18] Ramzan, M.,Ahmad, E.External Debt Growth Nexus:Role of Macroeconomic Policy[J]. Economic Modelling, 2014, 38(2):204-210. [19] Su, S. Risky Business:Financing ‘One Belt, One Road[J].China Economics and Finance, 2016,August 23. [19] Pennings, E.Taxes and Stimuli of Investment Under Uncertainty[J].European Economic Review, 2000,44(2):383-391. [20] Komera,S.,Lukose,J.Capital Structure Choice,Information Asymmetry, and Debt Capacity:Evidence From India[J].Journal of Economics and Finance, 2015, 39(4):807-823. [21] 孫焱林,覃飛.“一帶一路”倡議降低了企業對外直接投資風險嗎[J].國際貿易問題,2018,(8):66-79. [22] 王桂軍,盧瀟瀟.“一帶一路”倡議與中國企業升級[J].中國工業經濟,2019,(3):43-61. [23] Card,D., Krueger,A.B. Minimum Wages and Employment:A Case Study of the Fast Food Industry in New Jersey and Pennsylvania [J]. The American Economic Review, 1993, 18 (4):772-793. [24] 周黎安,陳燁.中國農村稅費改革的政策效果:基于雙重差分模型的估計[J] .經濟研究,2005,(8):44-53. [25] Antonakis,J., Bendahan, S., Jacquart,P.On Making Causal Claims:A Review and Recommendations[J].The Leadership Quarterly,2010, 21(6):1086-1120. [26] Rosenbaum,P. R.,Rubin,D.B.The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects[J].Biometrika, 1983,70(1):41-55. [27] Becker,S.O.,Ichino,A.Estimation of Average Treatment Effects Based on Propensity Scores[J].The Stata Journal,2002,2(4):358-377. (責任編輯:劉 艷)