胰十二指腸切除術后出血患者的臨床特征分析與護理防范策略

彭琳 鄭楷煉 韓文軍 楊光 吳巧 梁瑋瑋 陸小英

1海軍軍醫大學第一附屬醫院麻醉學部SICU,上海 200433;2海軍軍醫大學第一附屬醫院胰腺外科,上海 200433;3海軍軍醫大學第一附屬醫院護理處,上海 200433

胰腺癌是消化道腫瘤中惡性程度最高、預后最差的腫瘤之一,目前外科根治性切除手術依然是患者獲得長期存活和改善生活質量最有效的手段[1]。胰十二指腸切除術(postpancreaticoduodenectomy,PD)是腹部外科中復雜、風險高、并發癥多的四級手術之一[2],其中術后出血是其嚴重的并發癥,發生率為1%~8%,若不能及時發現并采取有效措施則可能進展為休克,增加死亡風險[3-4],占術后死亡原因的11%~38%[5]。臨床上,護士往往是患者出血的第一發現者和主要施救者,早期發現、正確處置可以為外科醫師的后續處理贏得時間,更重要的是可以最大程度地挽救出血患者生命。本研究回顧性分析PD術后出血患者的病例資料,觀察其臨床特征,并據此探討相應的護理策略。

資料與方法

一、一般資料

回顧性分析2014年1月至2019年12月間海軍軍醫大學第一附屬醫院胰腺外科收治的62例行PD且術后發生出血的患者臨床資料,其中男性49例,女性13例,年齡31~82歲。行剖腹性PD 61例,行腹腔鏡下PD 1例。行標準的PD 58例,行保留幽門的PD 4例。納入標準:(1)年齡>18歲;(2)行PD;(3)止血措施為剖腹再次手術、數字減影血管造影(digital subtraction angiography, DSA)或胃鏡下止血。排除標準:術前已發生出血的患者。

62例患者中體重指數<18.5 kg/m22例,18.5~24.9 kg/m246例,>24.9 kg/m214例;營養評分(NRS2002)<3分53例,≥3分 9例;有高血壓病史19例,有糖尿病史54例,有腹部手術史11例;切除病灶為惡性57例,良性5例;主胰管直徑<2 mm 10例,2~5 mm 24例,>5 mm 28例;使用抗凝藥物2例。

二、研究方法

1.研究工具:采用文獻回顧、課題組討論等方法自行編制PD術后出血患者的回顧調查表。內容包括基本資料(年齡、性別、基礎血壓與心率等);出血時情況(發現出血時間窗、班次,術后出血時間,出血時患者的血壓及心率,發現出血的方式、處置措施及臨床結局、出血行二次手術時間窗等)。判斷術后出血的方式分為腹腔引流或胃管引流出血色液體、嘔血、便血、生命體征異常及腹部膨隆6個方面。生命體征異常包括術后血壓降低、心率快。

2.評價標準:PD術后出血的定義參照《胰腺術后外科常見并發癥診治及預防的專家共識(2017)》[5],并從3個方面對PD后出血進行評估。(1)出血的部位。分為腹腔內出血和消化道出血,前者為來自手術創面、動靜脈斷端或假性動脈瘤等部位的出血 ,后者為來自于胃腸、胰腸及膽腸吻合口的出血或應激性潰瘍所導致的出血。(2)出血的時間。術后24 h內發生的出血稱為早期出血,手術24 h之后發生的出血稱為遲發出血。(3)嚴重程度。A級為輕度的腹腔或消化道出血,無血紅蛋白濃度改變及臨床癥狀;B級為中度的腹腔或消化道出血,出現血容量下降表現,血紅蛋白濃度<30 g/L,未達到休克狀態;C級為重度的腹腔或消化道出血,血紅蛋白濃度>30 g/L,呈現低血容量性休克表現。前哨出血指腹腔引流管或胃管內出現間斷且明顯的血色液體,血紅蛋白下降≥15 g/L,后出血自然停止無需輸血等治療,間隔>12 h后再次出現出血;血壓降低指收縮壓、平均動脈壓較術前基礎血壓降低>25%;心率快指較術前基礎心率增加>25%。休克指數≥1為休克,>2提示嚴重休克[6]。

3.資料收集:資料收集由研究組2名本科學歷的ICU護士完成。在醫院病案室出院患者信息查詢系統中搜索2014年1月至2019年12月間行PD的患者信息,查閱醫療病程與護理記錄描述,按照納入與排除標準進行篩選。兩名研究者分別單獨錄入數據,交叉核對,以確保數據準確性。

三、統計學處理

結 果

一、PD術后出血的臨床特征

62例患者中,19例(30.6%)術后發生早期出血,43例(69.4%)術后發生遲發出血。36例次(58.1%)為動脈出血,43例次(69.4%)為腹腔出血。32例(51.6%)為C級出血。8例(12.9%)存在前哨出血。此外,出血前23例(37.1%)存在胰瘺,6例(9.7%)存在膽瘺,12例(19.4%)存在腹腔感染等并發癥(表1)。

表1 胰十二指腸切除術后出血患者的臨床表現

二、PD術后出血時臨床護理甄別情況

42例(67.7%)腹腔管引流出血性液體,2例(3.2%)胃管引流出血性液體,7例(11.3%)嘔血,2例(3.2%)便血,1例(1.6%)腹部膨隆,8例(12.9%)生命體征異常。其中33例次(53.2%)血壓降低,44例次(71.0%)心率加快,41例次(66.1%)出現休克癥狀。

最早發現PD術后出血在術后0.3 h,最遲在術后869.0 h,中位時間為192.0(14.6,297.0)h。30例(48.4%)在護理交接班前后發現患者出血,其中17例(27.4%)在交班前1 h,13例(21.0%)在交班后1 h。

三、PD術后出血的護理緊急處置措施

47例次(75.8%)給予輸血擴容,35例次(56.5%)給予止血藥,32例次(51.6%)給予血管活性藥物升壓,10例次(16.1%)給予腹部加壓包扎,7例次(11.3%)給予胃管注入冰鹽水及去甲腎上腺素沖洗,1例(1.6%)即刻手術(30 min)。

四、PD術后出血的外科處理及結局

33例(53.2%)行剖腹探查止血術,15例(24.2%)行DSA,7例(11.3%)行DSA+剖腹止血,5例(8.1%)行2次剖腹止血,1例(1.6%)行2次DSA+剖腹止血,1例行2次胃鏡下止血。

20例(32.3%)在出血后2 h內手術,11例(17.7%)在2~4 h內手術,10例(16.1%)在4~8 h內手術,14例(22.6%)在8~24 h內手術,7例(11.3%)在24 h以后手術。最短在出血后30 min手術,最長在869 h后手術。

45例(72.6%)治愈;14例(22.6%)無效,其中8例為止血失敗仍大量滲血造成失血性休克表現,6例為出血行止血后出現多臟器功能衰竭等表現;3例(4.8%)死亡。

五、可供外科護士借鑒的PD處置預案文本的建立

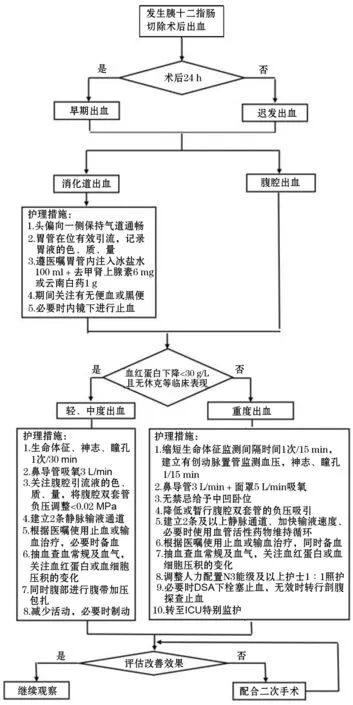

基于出血等級、部位、時間等實施針對性護理干預措施,構建出血處置的預案流程文本(圖1)。

討 論

PD術后出血是PD術后最嚴重的并發癥之一,病死率高達11%~38%[5],主要死亡原因為失血性休克和多器官功能衰竭。PD術后出血分為早期出血及遲發出血。早期出血主要與術中操作、血管結扎線脫落、患者凝血功能差等因素有關,可從患者自手術室返回病房后引流管的引流量及顏色判別是否有出血存在。及時發現早期出血患者,盡早外科干預,治療效果比較好。本組早期出血好轉治愈率高達79.0%。遲發出血多與胰瘺及腹腔感染有關[4,6-8],常常因為胰酶腐蝕血管,引起血管破裂出血,一般以動脈為主,尤其是胃十二指腸動脈殘端及腸系膜上動脈分支為多。本組出血前,37.1%患者存在胰瘺,19.4%有腹腔感染。這些患者出血前引流液渾濁,氣味重,常伴反復發熱,部分患者存在前哨性出血表現,表現為引流管引出少量血性液體,經保守治愈或自行好轉,否則一般3 d內會出現大出血。此時護理人員若能細心觀察,及時告知外科醫師,可及早采取有效的干預措施,并排除假性動脈瘤可能。因此,提高外科護士對PD術后出血的警惕性,早期識別PD術后出血的高危影響因素,及時配合好搶救工作,為PD術后出血救治贏得寶貴時間至關重要。

圖1 胰十二指腸切除術后出血護理應急處置預案流程

術后出血多由引流管引流液出現血性液體或者患者嘔血、便血等癥狀發現的。本組約67.7%的術后出血是經護士通過觀察腹腔引流液發現,部分患者則可表現為生命體征變化。術后出血如未及時發現并處置,則可發展為失血性休克。本研究結果顯示,護士發現患者發生出血時,66.1%的患者已出現休克癥狀,應立即報告醫師,并給予止血擴容等急救措施。有研究報道,外科護士對術后出血風險評估與預見性護理知識掌握情況影響著術后出血發現及處理的及時性[9]。外科護士只有認識到術后病情觀察的重要性,才能激發其參與術后預見性護理的積極性。

本組48.4%術后出血的發現是在交接班前后的1 h。交接班時,交班者與接班者均需至患者床旁交接病情,這樣容易發現患者的病情變化,如交接班時給患者徹底翻身,可以使積聚在腹腔內不易被發現的血性液體通過體位改變從腹腔引流管內流出。雖然傳統認為減少交接班有利于保持病情觀察持續性,部分ICU病房采用12 h制,但因長時間工作、高強度的工作壓力等因素,會使護士體力透支、工作效率下降、職業疲憊感增加,巡視病房時出現工作懈怠,反而不利于發現病情異常;而交接班需要交班者不僅掌握患者病情,還需為接班者提供患者病情變化、治療重點等信息;床旁交接班的同時,接班者需要再次檢查交班內容,因此建議收治PD患者的SICU病房排班采用8 h排班制,也有助于護士對于PD后病情變化的觀察。

本研究基于出血等級、部位、時間等實施針對性護理干預措施,構建了出血處置預案流程文本,希望能提高外科護士對PD術后出血的認知及處置能力,并在今后的工作實踐中不斷完善。

利益沖突所有作者均聲明不存在利益沖突