團隊資源管理模式護理干預對急性腦梗死患者神經功能、語言功能的影響

徐慧敏 孫 瑾 文 嬌

大連醫科大學附屬第一醫院金普院區神經內科,遼寧大連 116000

現階段我國缺血性腦卒中發生率有明顯的升高趨勢,且年齡分布上呈現年輕化趨勢[1]。缺血性腦卒中被認為是導致死亡的最重要內科疾病,亦是導致我國中老年人群殘疾和(或)功能障礙的首要因素[2]。針對缺血性腦卒中,實施早期的介入手術治療,具有十分理想的臨床效果,其可有效縮短患者住院時間,改善患者預后[3]。針對患者發病后錯過介入治療最有效的時間窗患者,溶栓治療則為首選[4]。尤其對于無法進行介入治療的腦血管栓塞相關疾病疾病是補救缺血性腦卒中最有效的治療方法之一[5]。以往臨床護理上,多以常規遵醫囑護理為主,缺乏預見性、優質化護理干預手段[6]。本研究應用的團隊資源管理模式進行護理干預,從患者個體化病情出發,結合多學科多團隊綜合力量進行臨床護理,從而更好的幫助臨床醫生加強對患者疾病的診治,改善患者預后,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2019年2月~2020年3月于大連醫科大學附屬第一醫院收治的80例急性腦梗死患者作為研究對象。按照隨機數字表法分為觀察者對照組,每組各40例。觀察組中,男26例,女14例;年齡50~70歲,平均(65.5±2.2)歲;格拉斯哥昏迷評分8~15分,平均(12.6±1.5)分;發病至入院時間8~24 h,平均(16.2±2.3)h。對照組中,男27例,女13例;年齡50~70歲,平均(65.6±2.3)歲;格拉斯哥昏迷評分8~15分,平均(12.5±1.6)分;發病至入院時間8~24 h,平均(16.3±2.4)h。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:①生命體征平穩;②精神狀況正常;③聽力正常;④格拉斯哥昏迷評分≥8分。排除標準:①嚴重感染者;②合并惡性腫瘤;③患有精神疾病者;④需呼吸機支持者;⑤嚴重心肺肝腎功能障礙者。所有納入患者及其家屬均知情同意,且本研究經醫院醫學倫理委員會審核批準。

1.2 方法

對照組采用常規護理。觀察組采用團隊資源管理模式護理干預,首先確定團隊組成,一般建議以神經內科為中心,結合放射科、檢驗科、急診科、麻醉科等多學科,其團隊組長由護士長擔任,組固定員包括1名神經內科護士及1名神經內科醫師,流動組員則為各科室總住院醫師。在組員確定后定期對全組人員進行業務培訓,主要通過情境模擬形式,提高各相關科室協作能力。具體臨床護理上,則結合患者個體化病情,及各科室護理醫療資源配備制定詳細的團隊護理管理流程指標及意見,其中在接診患者時建議認真細致的對患者個體化病情進行評估,明確患者診斷,了解其生命體征。此時要求責任護士患者進行“一對一”的專職護理干預,加強健康教育。在護理過程中應重點關注患者生命體征,必要時將患者進行急診綠色通道管理,盡量縮短患者獲得有效救治時間,及時啟動應激預案,并明確各相關人員工作職責,與此同時告知醫師處于待命狀態。對于存在溶栓治療適應癥者,在接診后立即啟動靜脈溶栓治療綠色通道流程,護理人員積極做好實施溶栓治療前準備。同時告知患者及其家屬進行溶栓治療的必要性及對疾病治療的價值,可能出現的并發癥及治療期間的注意事項,簽署溶栓治療同意書。隨后對患者進行護理神經功能評價,初步判斷患者預后,開放靜脈通道,盡量選擇外周大血管甚至深靜脈開放靜脈通道,及時將血標本送檢。對照組則實施常規護理,如以遵醫囑進行護理干預與治療為基礎,結合心理護理與健康宣教等護理干預措施。兩組均連續干預1周。

1.3 觀察指標及評價標準

比較兩組臨床救治效率指標;比較兩組護理干預前后歐洲腦卒中評分(ESS)評分[7]情況,其中ESS量表總分為0~30分,分值越高提示神經功能恢復越理想;比較兩組護理干預前后語言能力變化情況,其中語言表達能力評分通過漢語失語癥量表進行,總分0~200分,分值越高說明語言表達能力越好[8];比較兩組溶栓治療護理干預過程中并發癥發生情況。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料用均數±標準差()表示,兩組間比較采用t 檢驗;計數資料以率表示,組間比較采用χ2檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者臨床救治效率指標的比較

觀察組確診時間、應用溶栓藥物時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

表1 兩組患者臨床救治效率指標的比較(h,)

表1 兩組患者臨床救治效率指標的比較(h,)

組別 確診時間 血管再通治療時間觀察組(n=40)對照組(n=40)t值P值0.4±0.1 1.2±0.2 22.627 0.000 1.7±0.2 3.5±0.4 25.456 0.000

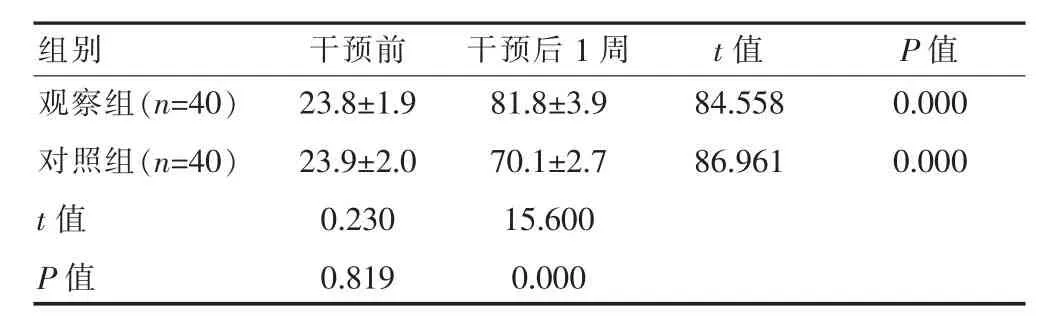

2.2 兩組患者干預前后ESS評分的比較

干預前,兩組ESS評分的比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組ESS評分均高于干預前,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組ESS評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

表2 兩組患者干預前后ESS評分的比較(分,)

表2 兩組患者干預前后ESS評分的比較(分,)

組別 干預前 干預后1 周 t值 P值觀察組(n=40)對照組(n=40)t值P值23.8±1.9 23.9±2.0 0.230 0.819 81.8±3.9 70.1±2.7 15.600 0.000 84.558 86.961 0.000 0.000

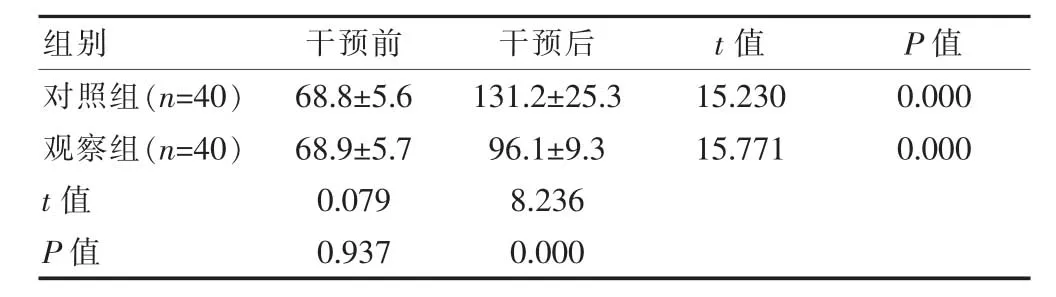

2.3 兩組患者干預前后語言能力評分的比較

干預前,兩組語言能力評分的比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組語言能力評分均高于干預前,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組語言能力評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表3)。

表3 兩組患者干預前后語言能力評分的比較(分,)

表3 兩組患者干預前后語言能力評分的比較(分,)

組別 干預前 干預后 t值 P值對照組(n=40)觀察組(n=40)t值P值68.8±5.6 68.9±5.7 0.079 0.937 131.2±25.3 96.1±9.3 8.236 0.000 15.230 15.771 0.000 0.000

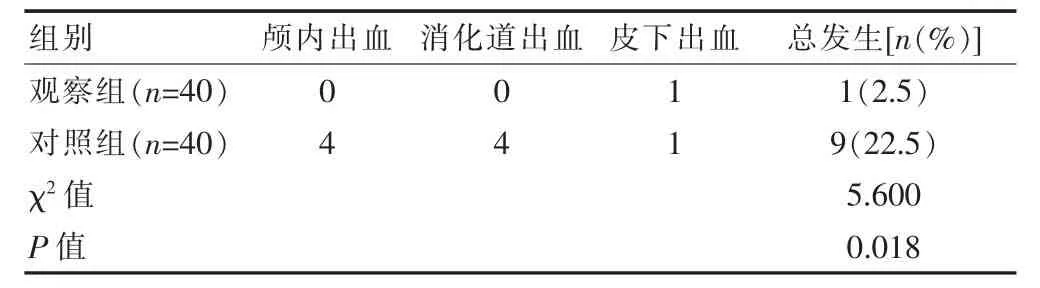

2.4 兩組患者溶栓治療護理干預過程中并發癥總發生率的比較

溶栓治療護理過程中,觀察組并發癥總發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表4)。

表4 兩組患者溶栓治療護理干預過程中并發癥總發生率的比較(n)

3 討論

隨著我國人民生活、飲食方式等改變,急性腦梗死發病率明顯增高,腦組織血供不暢通和(或)完全阻斷是其主要發病機制,隨著病變的進展,將引起腦組織缺血缺氧性壞死。急性腦梗死一旦發病將嚴重威脅患者生命安全[9]。本病好發于中老年患者,將引起肢體運動、語言功能等多重障礙,甚至造成生命威脅,對患者家庭、社會均造成加大經濟負擔,嚴重影響患者生活質量及心理健康[10]。溶栓治療能有效的開放阻塞血管,有效的護理干預對提高臨床治療效果,確保腦組織功能恢復有重要意義[11]。醫學作為一個團隊協作要求十分高的整體學科,對于疾病的救治往往涉及多學科,故針對急性腦梗死患者實施,團隊資源管理模式護理干預,有效的綜合各學科,如放射科、檢驗科、急診科、麻醉科等力量,組建優質化團隊,對提高患者救治效率有重要價值。

針對急性腦梗死,本研究觀察組實施團隊資源管理模式護理干預,相對于常規護理的對照組,觀察組確診時間、應用溶栓藥物時間早于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。提示針對急性腦梗死患者實施標準化護理流程能有效的提高診斷效率,縮短溶栓藥物應用時間。干預后,兩組ESS評分均高于干預前,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組ESS評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組語言能力評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。提示針對急性腦梗死患者實施團隊資源管理模式護理干預,對改善患者神經系統功能,提高發病后語言恢復能力有積極意義[12]。最后在溶栓治療護理過程中,觀察組并發癥總發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。進一步提示針對急性腦梗死患者實施團隊資源管理模式護理干預,能有效減少溶栓治療過程中的并發癥,提高治療安全性[13]。

針對急性腦梗死患者,實施觀察組的團隊資源管理模式護理干預,以專業的神經內科專職護理人員的臨床經驗為基礎,綜合各學科優勢力量,做好綜合干預,并加強對患者的一對一針對性護理[14-15]。根據患者個體化病情,以多學科團隊干預為基礎,進行集體討論結合個體化病情針對性處理為主要干預手段,顯著縮短患者獲得有效干預時間,為積極溶栓治療爭取救治時間,尤其在接診患者時均要求各相關人員嚴格按照先前制定的流程進行積極干預,從而縮短救治時間[15-16]。在等待影像學檢查同時,進行患者靜脈通道的開放、留取相關標本送檢,并對進行腦梗死患者做到相關團隊人員的隨叫隨到,檢查的隨到隨做,對提高臨床工作效率有積極意義[17-18]。

綜上所述,針對急性腦梗死實施團隊資源管理模式護理干預,能有效的所患患者獲得有效救治時間,改善神經功能,提高語言功能,減少并發癥。