不同人際關系背景下城鄉幼兒情緒表達規則認知差異探究

文彥茹 王軍利

【摘要】本研究選取124名大班幼兒,考察人際關系背景和幼兒類型等因素對大班幼兒在6種基本情緒情境中的情緒表達規則認知的影響。結果表明:(1)城鄉幼兒情緒表達規則的知識和目標得分差異均不顯著,但在策略得分方面,城區幼兒的夸大策略得分顯著高于鄉鎮幼兒,掩飾策略得分顯著低于鄉鎮幼兒;(2)好朋友在場時幼兒的情緒表達規則知識得分顯著高于父母在場時的得分;(3)在傷心情境中,父母在場時幼兒的社會定向目標得分顯著低于好朋友在場時的得分,自我定向目標得分顯著高于好朋友在場時的得分,而在生氣情境中,父母在場時幼兒的社會定向目標得分顯著高于好朋友在場時的得分;(4)幼兒在傷心情境中的情緒表達規則知識得分最高,在害怕情境中多使用掩飾策略,在高興情境中多使用弱化策略。

【關鍵詞】情緒表達規則;人際關系背景;城鄉幼兒

【中圖分類號】G610 【文獻標識碼】A ? 【文章編號】1004-4604(2021)10-0019-06

在個體社會化進程中,個體逐漸會因所處環境的不同而改變情緒的表達方式,這一過程中就涉及情緒表達規則的運用。情緒表達規則指的是指導個體在特定情境下表現出社會期望情緒的一套規則。〔1〕情緒表達規則認知發展較好的幼兒往往能更準確地判斷他人的心理狀態,〔2〕社交能力更強,〔3〕更受同伴歡迎,〔4〕更能適應社會。〔5〕

情緒表達規則認知主要包括情緒表達規則知識、目標和策略,〔6〕會受到人際關系背景、〔7〕情緒情境、〔8〕年齡〔9〕以及性別〔10〕等因素的影響。其中,關于人際關系背景和幼兒類型因素影響幼兒情緒表達規則認知的研究還較少。人際關系背景因素對幼兒情緒表達規則認知發展的影響目前尚未形成統一結論。幼兒對情緒表達規則的學習和運用主要是在與他人的交往過程中逐漸展開的,〔11〕與不同人交往時,其情緒表達可能也會有差異。〔12〕隨著我國城鄉一體化建設的加快推進,從不同人際關系背景的角度對城鄉幼兒的情緒表達規則運用能力進行研究,探討城鄉幼兒在人際交往和情緒能力的發展上所存在的差異,對促進幼兒情緒能力的發展和持續縮小城鄉幼兒在情緒認知發展方面的差距具有重要價值。基于此,本研究對不同人際關系背景下城鄉幼兒在高興、害怕、驚訝、傷心、生氣和厭惡6種基本情緒情境下情緒表達規則認知方面可能存在的差異進行考察。

一、研究方法

(一)被試

采用隨機取樣法,抽取G市城區和鄉鎮各2所幼兒園共124名大班幼兒為研究對象。其中,城區男孩34名,城區女孩28名;鄉鎮男孩28名,鄉鎮女孩34名。

(二)實驗工具

情境故事材料選自王軍利等人建立的幼兒情緒情境故事材料庫。該材料庫整體評分者一致性信度為0.903~0.968,每種情境的評分者一致性信度為0.707~0.967;該材料庫整體內容效度指數為0.903,每種情境的內容效度指數為0.868~0.946,每個情境故事的內容效度指數為0.816~1。〔13〕

本研究在材料庫中選取高興、害怕、驚訝、傷心、生氣、厭惡6種情境的故事各2個(父母在場和好朋友在場各1個),共12個情境故事。為幫助幼兒更好地理解故事情境,每個故事配有1張反映故事內容的圖片。此外,研究者還準備了面部和胸前空白的主人公“小紅”和“小明”圖片各1張(保證故事主人公與被試的性別一致),表情(表面情緒)/心情(真實情緒)的卡通表情圖片各1套,包含非常高興、有點高興、非常害怕、有點害怕、非常驚訝、有點驚訝、非常生氣、有點生氣、非常傷心、有點傷心、非常厭惡、有點厭惡、平靜共13種卡通面部表情。

(三)實驗設計

采用6×2×2的混合研究設計,自變量分別為情境、人際關系背景(父母在場/好朋友在場)、幼兒類型(城區幼兒/鄉鎮幼兒),其中幼兒類型為被試間變量,因變量為情緒表達規則認知的知識、目標和策略。

主試在較安靜環境中對被試進行一對一測驗。首先,主試引導被試正確地辨認和理解13張卡通面部表情圖片,以確保被試不會混淆。之后,主試展示12張故事圖片,由被試確定講述順序。隨后,主試按順序陳述故事。主試每講完一個故事,被試開始復述故事,主試確認被試理解了故事。最后,主試向被試提問。(1)真實情緒問題:“你覺得小紅/小明是什么心情?”(2)外部表情問題:“你覺得小紅/小明臉上的表情應該如何?”(3)詢問目標定向:“你為什么這樣選擇呢?”

(四)編碼計分

知識:所選表情與心情圖片一致,計0分;選擇不一致且外部情緒表達不符合社會期望,計1分;選擇不一致且外部情緒表達符合社會期望,計2分。

目標分為社會定向目標和自我定向目標。若能明確表述選擇原因且指向他人,則社會定向目標計1分;若指向自己,則自我定向目標計1分;若未能表述選擇原因,則計0分。

策略分為掩飾、夸大、弱化、平靜化。若表情和心情類別不同,且表情非平靜,則掩飾計1分;若表情和心情類別相同且表情程度強于心情,則夸大計1分,反之則弱化計1分;若表情平靜,心情非平靜,則平靜化計1分;若表情和心情完全一致,則計0分。

二、研究結果與分析

本研究運用SPSS 25.0軟件,采用廣義線性混合模型(GLMM)對數據進行分析。

(一)幼兒情緒表達規則知識

情緒情境的主效應顯著(F=2.55,p<0.05),傷心情境中幼兒情緒表達規則知識得分最高,顯著高于害怕和生氣情境。人際關系背景的主效應顯著(F=3.93,p<0.05),好朋友在場時幼兒情緒表達規則知識得分顯著高于父母在場時的得分。其余主效應和交互作用均不顯著。

(二)幼兒情緒表達規則目標

1.社會定向目標

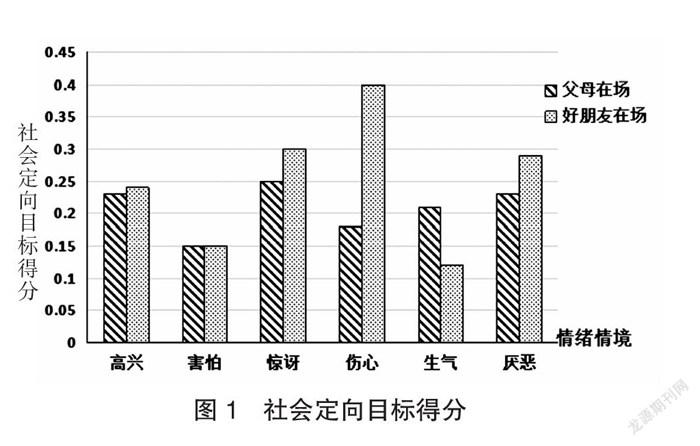

情緒情境的主效應顯著(F=4.22,p<0.01),傷心情境中幼兒社會定向目標得分最高,并顯著高于厭惡和驚訝情境。情緒情境與人際關系背景的交互效應顯著(見圖1,F=3.83,p<0.01)。簡單效應分析結果顯示,在傷心情境中,父母在場時幼兒的社會定向目標得分顯著低于好朋友在場時的得分;而在生氣情境中,父母在場時幼兒的社會定向目標得分顯著高于好朋友在場時的得分。其余主效應和交互作用均不顯著。

2.自我定向目標

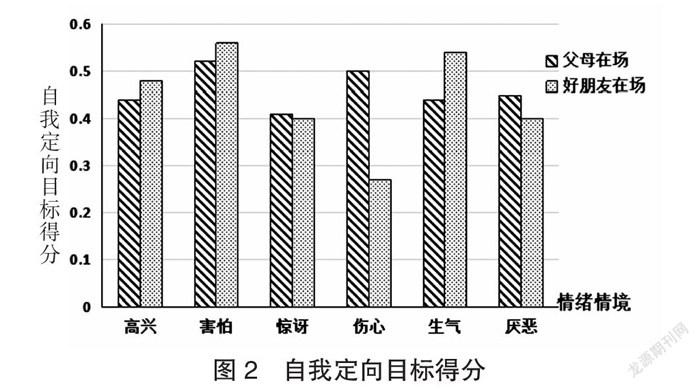

情緒情境的主效應顯著(F=2.94,p<0.05),害怕情境中幼兒自我定向目標得分顯著高于其他情境,傷心情境中幼兒自我定向目標得分顯著低于其他情境。情緒情境與人際背景的交互效應顯著(見圖2,F=3.27,p<0.01)。簡單效應分析顯示,在傷心情境中,父母在場時幼兒的自我定向目標得分顯著高于好朋友在場時的得分。其余主效應和交互作用均不顯著。

3.目標類型

目標類型主效應顯著(F=49.65,p<0.01),自我定向目標得分顯著高于社會定向目標得分。其余主效應和交互作用均不顯著。

(三)幼兒情緒表達規則策略

1.掩飾策略

情緒情境的主效應顯著(F=2.53,p<0.05),害怕情境中幼兒掩飾策略得分顯著高于其他情境,高興情境中幼兒掩飾策略得分顯著低于其他情境。幼兒類型的主效應顯著(見表1,F=44.01,p<0.01),城區幼兒的掩飾策略得分顯著低于鄉鎮幼兒。其余主效應和交互作用均不顯著。

2.夸大策略

幼兒類型的主效應顯著(F=52.10,p<0.01),城區幼兒的夸大策略得分顯著高于鄉鎮幼兒。其余主效應和交互作用均不顯著。

3.弱化策略

情緒情境的主效應顯著(F=2.50,p<0.05),高興情境中幼兒弱化策略得分顯著高于其他情境,驚訝情境中幼兒弱化策略得分顯著低于其他情境。幼兒類型的主效應顯著(F=6.33,p<0.05),城區幼兒弱化策略得分顯著高于鄉鎮幼兒。幼兒類型與情緒情境的交互效應顯著(F=3.24,p<0.01)。簡單效應分析結果顯示,相較于其他情境,城區幼兒在高興情境中的弱化策略得分最高,且顯著高于相同情境中的鄉鎮幼兒。其余主效應和交互作用均不顯著。

4.平靜化策略

所有的主效應和交互作用均不顯著。

5.策略類型

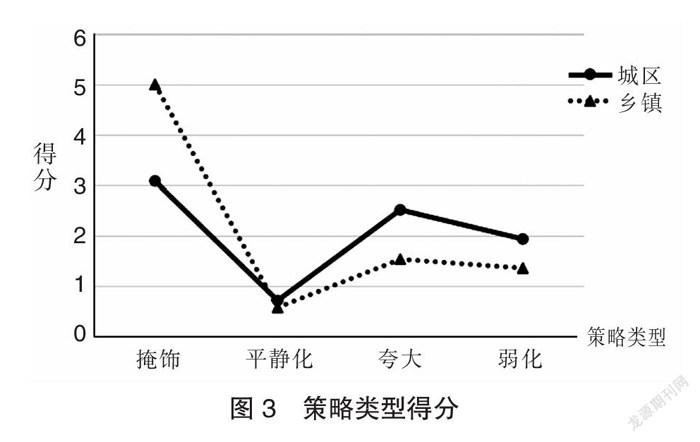

策略類型主效應顯著(F=49.88,p<0.01),幼兒最傾向于使用掩飾策略,夸大和弱化策略次之,最少使用平靜化策略,平靜化策略得分顯著低于其他策略得分。幼兒類型與策略類型的交互效應顯著(見圖3,F=10.19,p<0.01)。簡單效應分析結果顯示,城區幼兒的掩飾策略得分顯著低于鄉鎮幼兒,而夸大策略得分卻顯著高于鄉鎮幼兒。其余主效應和交互作用均不顯著。

三、討論

(一)幼兒類型對幼兒情緒表達規則認知的影響

本研究發現,城鄉幼兒情緒表達規則的知識和目標得分差異均不顯著,但在策略得分方面,城區幼兒夸大策略得分顯著高于鄉鎮幼兒,而掩飾策略得分卻顯著低于鄉鎮幼兒。究其原因,第一,《中共中央 國務院關于學前教育深化改革規范發展的若干意見》(2018)指出,“建成覆蓋城鄉、布局合理的學前教育公共服務體系”“為幼兒提供更加充裕、更加普惠、更加優質的學前教育”。〔14〕國家對鄉鎮學前教育的大幅度傾斜支持,在一定程度上縮小了城鄉學前教育的差距,〔15〕鄉鎮學前教育迅速發展。在此背景下,城區和鄉鎮幼兒的情緒表達規則認知可能水平相近。第二,我國長期存在的城鄉二元體制在一定程度上導致了城鄉發展不均衡。因為發展水平較好,所以城區幼兒提出的要求大多會比較容易實現。即使城區幼兒為獲得關注或某些東西而將自身情緒有所夸大,成人也比較容易滿足其要求。而在資源較少的情況下,鄉鎮幼兒有時要被迫進行分享,若表現出拒絕或負面情緒,則可能被看作“不懂事”而受到批評。為避免批評,鄉鎮幼兒更傾向于抑制和掩飾真實情緒。

(二)人際關系背景因素對幼兒情緒表達規則認知的影響

本研究發現,當好朋友在場時幼兒的情緒表達規則知識得分顯著高于父母在場時的得分,而自我定向目標得分卻顯著低于父母在場時的得分,策略得分則沒有顯著差異。這與前人研究結果基本一致。〔16〕究其原因可能是,第一,幼兒認為在好朋友面前直接表達出真實情緒,尤其是負面情緒,很有可能不被同伴所接納,對社會交往和人際關系產生不良影響。〔17〕因此,在好朋友面前,幼兒情緒表達規則知識得分會更高。第二,父母是幼兒親密和信任的重要他人,幼兒即便有時表現出較為自我的情緒,也能夠被父母包容。〔18〕第三,策略使用并未存在人際關系背景差異,可能是由于本研究所測查的對象為5-6歲的大班幼兒,其在幼兒園已經度過了較長的時間,積累了較為豐富的同伴交往經驗,同伴也逐漸成為和父母一樣重要的交往對象,因此在兩種不同的人際關系背景中使用策略的差異并不顯著。

本研究還發現,在傷心情境中,父母在場時幼兒的社會定向目標得分顯著低于好朋友在場時的得分,而在生氣情境中正好相反。這與前人研究基本一致。〔19〕究其原因,第一,傷心是指向自己的典型消極情緒,〔20〕也會被看作需要調節和控制的情緒。幼兒認為,若過分地表達傷心情緒,可能會讓同伴覺得自己軟弱,進而疏遠或排斥自己。因此,幼兒在表達傷心情緒時,會更多考慮朋友的感受。父母是幼兒最信賴的人,幼兒在父母面前會更為真實地袒露傷心情緒。〔21〕第二,生氣是歸因于他人過錯的情緒,具有保護自身免受他人侵害的特點。〔22〕在同伴交往時,可能會出現一些幼兒自身利益受損或分配不公的情況。在此情況下,幼兒會本能地產生自我保護的生氣情緒。父母在家庭中占據權威和主導的地位,在幼兒心里具有一定威信。幼兒若在父母面前過度表達生氣情緒,可能會被看作“無理取鬧”,易受到批評和指責。因此,幼兒在父母面前會更多考慮社會期望。第三,雖然傷心和生氣情緒均為負面情緒,但由于二者產生的原因、自身性質和所指向的對象均存在差異,所以幼兒對這兩種情緒的表達也不同,這也從側面印證了何潔等人的研究結果。〔23〕

(三)其他因素對幼兒情緒表達規則認知的影響

情緒情境因素會影響幼兒情緒表達規則認知的發展。本研究發現,幼兒在傷心情境中的情緒表達規則知識得分最高,在害怕情境中多使用掩飾策略,在高興情境中多使用弱化策略,且在該情境中城區幼兒的弱化策略得分顯著高于鄉鎮幼兒。這與前人研究結果基本一致。〔24〕究其原因可能是:第一,傷心雖為消極情緒,但不是總會產生消極影響,譬如幼兒能通過表達傷心情緒獲得他人的安慰和支持。〔25〕第二,面對害怕情境,幼兒產生包括心跳加快、血壓升高、腎上腺激素增加分泌等生理反應,會本能地躲避令自己害怕的事物,而直接逃避可能會被看作軟弱的表現。因此,幼兒會運用掩飾策略抑制自己的害怕情緒,一方面可以抑制害怕情緒對身心造成的傷害,另一方面可能會給其他人留下勇敢的好印象。第三,“喜形于色”在中國傳統文化中是不被推崇的情緒表達方式。過分高興可能會讓他人心生不悅。因此,在潛移默化中,幼兒逐漸學會抑制或削弱高興情緒,以維護更為和諧的人際關系。而城區和鄉鎮幼兒父母的教養方式和表達自身情緒的方式會存在一定的差異,〔26〕可能會導致城鄉幼兒在高興情境中使用弱化策略的情況有所不同。

四、教育建議

(一)多鼓勵鄉鎮幼兒大膽表達自身情緒,多與鄉鎮幼兒進行情緒情感的溝通

本研究發現,城區幼兒傾向于夸大自身情緒,而鄉鎮幼兒則更傾向于掩飾真實情緒。可見,鄉鎮幼兒在表達情緒時更為保守和抑制,而這樣的狀況會使得鄉鎮幼兒父母更難以了解幼兒內心的想法和自身的需求。為幫助鄉鎮幼兒更大膽地表達情緒,首先,父母需要為幼兒營造寬松的環境,用溫柔、鼓勵的方式引導幼兒適當表達自身情緒,并接納其正常需求。其次,父母需采用積極的教養方式,加強與幼兒的情感溝通和交流,〔27〕及時對幼兒的情緒給予反饋。譬如,當發現幼兒與同伴發生矛盾而生氣時,父母需關注幼兒的情緒變化,耐心傾聽幼兒情緒產生的原因,拉近彼此在心靈上的距離。待幼兒冷靜后,父母還可以與幼兒共同尋找應對和調節生氣情緒的方法。最后,父母需要及時給予幼兒情感支持和反饋。當幼兒獲得某些成績而感到喜悅時,父母需要及時給予其認可和支持。而當幼兒心情不佳或處于悲傷狀態時,父母需要對其進行簡單的語言或肢體安撫,通過陪幼兒講故事、繪畫和做手工等方式調整情緒。鄉鎮幼兒父母在日常生活中依據幼兒的情緒狀態給予其適當的情感支持,不僅有利于幼兒的社會適應和情緒穩定,使其逐漸增強心理安全感,也會使其更樂意表達自身的感受,對周圍的環境和人際的交往也會產生一系列的適應性行為。〔28〕

(二)接納幼兒在不同人際關系背景下所展現的情緒,引導幼兒進行情緒的自我調節

本研究發現,大班幼兒已經能依據人際關系背景而改變自身的情緒表達方式。幼兒在社會化的過程中會逐漸意識到使用情緒表達規則可能會獲得更好的人際交往效果。〔29〕在我國“利他”價值取向的社會文化中,幼兒會為了成為“好孩子”而較早產生遵守道德規范的需求,存在“偽裝”真實負面情緒的情況。然而,負面情緒的隱藏并不代表負面影響的消失,也不會真正解決幼兒遇到的情緒問題,甚至還可能會損害其身心健康。成人需要做到接納和包容幼兒的真實情緒,尤其是在幼兒面對消極情緒時,家長和教師可以通過溫柔勸解,舒緩幼兒表達負性情緒的心理壓力,從而使幼兒更愿意展露真實的情緒。同時,成人在接納幼兒真實情緒后,還需要教會其如何自己調節負面情緒。譬如,父母可以以繪本為提升幼兒情緒認知的媒介,通過親子共讀繪本的方式幫助幼兒了解情緒產生的原因,借鑒繪本中的主人公調節情緒的方法,引導幼兒自我調節情緒;教師可以組織“我今天的心事”“我想對你說” 等談話活動,鼓勵幼兒表達心情,嘗試與同伴和教師分享自己的心情;教師還可以針對幼兒在一日生活中所產生的情緒事件,鼓勵班里幼兒共同探討如何有效調節情緒。

參考文獻:

〔1〕EKMAN P,FRIESEN W V.The repertoire of nonverbal behavior:Categories,origins,usage,and coding〔J〕.Semiotica,1969(1):49-98.

〔2〕YANG W,SCHULZ L E.Understanding social display rules:Using one person’s emotional expressions to infer the desires of another〔J〕.Child Development,2020,91(5):1786-1799.

〔3〕劉航,劉秀麗,陳憬,等.學前兒童情緒表達自發性控制的發展及心理理論的作用〔J〕.教育研究,2017,38(11):91-99.

〔4〕LINDBLOM JALLU,et al.From early family systems to internalizing symptoms:The role of emotion regulation and peer relations〔J〕. Journal of the Division of Family Psychology of the American Psychological Association,2017,31(3):316-326.

〔5〕黃家穎,吳國宏.兒童理解和應用情緒表達規則的水平與同伴接納的關系〔R〕.北京:中國心理學會,2016.

〔6〕CARLSON D,et al.The development of display rule knowledge:Linkages with family expressiveness and social

competence〔J〕.Child Development,1998,69(4):1209-1222.

〔7〕RAO Z,GIBSON J.Motivations for emotional expression and emotion regulation strategies in Chinese school?aged children〔J〕.Motivation and Emotion,2018,43(3):371-386.

〔8〕〔12〕劉玉娟.4-6歲兒童情緒表達規則認知發展的影響因素研究〔J〕.中國特殊教育,2013(10):72-79.

〔9〕任志楠,張馨,劉航,等.壯族4-6歲兒童情緒表達規則的發展〔J〕.民族教育研究,2018,29(1):103-109.

〔10〕楊文琪.幼兒在消極情境中使用情緒表達規則的性別差異〔J〕.學前教育研究,2011(10):42-47.

〔11〕ZEMAN J.Preschoolers as functionalists:The impact of social context on emotion regulation〔J〕.Child Study Journal,1997,27(1):41-67.

〔13〕王軍利,盧冠樺,林藝,等.幼兒情緒情境故事材料庫建設〔J〕.幼兒教育(教育科學),2021,871(5):41-44.

〔14〕中共中央 國務院.中共中央 國務院關于學前教育深化改革規范發展的若干意見〔EB/OL〕.〔2020-11-15〕.http://www.gov.cn.

〔15〕陳堅.“比較制度分析”視角下城鄉學前教育均衡發展的路徑〔J〕.四川師范大學學報(社會科學版),2021,48(3):119-126.

〔16〕王軍利,王玲,吳東女,等.生氣、高興和傷心情境中幼兒情緒表達策略差異〔J〕.應用心理學,2012,18(4):332-340.

〔17〕CAPUTI M,LECCE S,PAGNIN A,et al.Longitudinal effects of theory of mind on later peer relations:The role of prosocial behavior〔J〕.Developmental Psychology,2012,48(1):257-270.

〔18〕張月嬌,王振宏.兒童對情緒表達規則的理解與運用:發展及適應意義〔J〕.心理研究,2010(2):20-26.

〔19〕王軍利,盧英俊.3-5歲幼兒在不同情境中情緒表達規則認知差異的研究〔J〕.幼兒教育(教育科學),2012,

547(5):34-41.

〔20〕〔23〕何潔,徐琴美,王玨瑜.幼兒對生氣和傷心情緒傾向同伴的接受性比較〔J〕.心理科學,2007(5):1229-1232.

〔21〕勞拉·貝克.兒童發展〔M〕.吳穎,等,譯.南京:江蘇教育出版社,2002:563.

〔22〕VAISHALI V R,TANYA S,et al.Would others think it is okay to express my feelings:Regulation of anger,sadness and physical pain in Gujarati children in India〔J〕.Social Development,2007(1):79.

〔24〕何潔,徐琴美.幼兒生氣和傷心情緒情景理解〔J〕.心理學報,2009,41(1):62-68.

〔25〕LEWIS M,HAVILAND-JONES J M,BARETT L F.Handbook of emotions〔M〕.Guilford:The Guilford Press,2010.

〔26〕靳小怡,劉紅升.農民工教養方式與流動兒童心理彈性:特征和關系〔J〕.西安交通大學學報(社會科學版),2018,38(2):50-59.

〔27〕董妍,方圓,郭靜.父母教養方式與嬰兒適應行為的關系:消極情緒的調節作用〔J〕.中國臨床心理學雜志,2019,27(3):586-590.

〔28〕李霈,葉一舵.嬰幼兒同伴交往中的家庭影響及教育策略〔J〕.教育評論,2017(12):102-105.

〔29〕王軍利,李雪梅,吳東女,等.害怕、驚訝與厭惡情境中幼兒情緒表達策略差異〔J〕.學前教育研究,2019(5):43-50.

Urban and Rural Differences in Children’s Use of Emotional Expression Rules under Different Interpersonal Backgrounds

Wen Yanru, Wang Junli

(Faculty of Education, Guangxi Normal University, Guilin, 541004)

【Abstract】In this study, 124 children from 6 year old classes were selected to examine the effects of interpersonal background and types of children on the cognitive development of children’s emotional expression rules in six basic emotional situations. The results show that:(1) there was no significant difference between urban and rural children in knowledge and goal scores of emotional expression, but urban children scored higher in exaggeration strategy than rural children, and the opposite was true in masking strategy;(2) when good friends are present, children’s knowledge score is significantly higher than that when parents are present;(3) in sad situation, children’s scores of social orientation goals when parents were present were significantly lower than those when good friends were present, while in angry situation, they were on the contrary;(4) children in the sad situation scored the highest, and consider more about others, while in fear situation they use concealment strategy more, and use more weakening strategy in happy situation.

【Keywords】emotional expression rules; interpersonal background; urban and rural children