高齡終末期腎衰竭病人不同治療方式的臨床療效觀察

趙君 張志勇 李明旭 于海 李楠 玄方 趙藝欣

在全國過億的慢性腎臟病(CKD)群體中,高齡(≥80歲)終末期腎衰竭(ESRD)病人數量逐年增加,如何有效地改善這些病人的生存質量、提高其長期生存率是治療方式選擇上的最大難題。各個國家、地區對此方面的研究結果也不盡相同,說法不一[1]。各種治療方式的探討始終存在:是單純的保守治療還是血液透析(hemodialysis, HD)、腹膜透析( peritoneal dialysis, PD)?是盡早進行積極的充分透析,還是低劑量及低頻率透析?本文通過收集本院診治的高齡ESRD病人的臨床資料,回顧性分析不同治療方式之間病人的各項指標變化情況及預后,為臨床治療方案的選擇提供參考。

1 資料和方法

1.1 病人資料 收集我院2015~2019年間符合ESRD診斷標準的病人臨床資料59例,其中男31例,女28例,年齡80~94歲,平均(83.16±4.25)歲。病例資料來源于腎臟病、老年病等科室,臨床資料完整,均明確無精神病史和肢體殘疾。ESRD診斷參照CKD的診斷標準[2],腎衰竭病因分為非糖尿病和糖尿病,其中原發性腎小球疾病11例、系統性疾病2例、腎動脈硬化18例、慢性間質性小管性疾病3例、糖尿病25例。

1.2 透析時機標準 對于高齡ESRD病人透析時機目前尚無統一標準。按照《血液凈化標準操作規程》及《中國腎臟病學》診斷ESRD標準以及建議開始透析的標準:內生肌酐清除率(Ccr)降至10 mL/min、估算的腎小球濾過率(eGFR)在6~10 mL/(min·1.73m2),伴有BUN>28.6 mmol/L和血清肌酐(Scr)>707μmol/L;ESRD合并糖尿病病人調整為Ccr 10~15 mL/min、eGFR 5~15 mL/(min·1.73m2)時[3]。推薦的透析方案為維持性HD 12~15 h/周、3~4次/周[3]。

1.3 治療方式 本組病人治療方式的選擇根據病人病情嚴重程度、身體狀態是否耐受HD、病人或家屬意愿等因素擬定,分為3組:(1)單純藥物組,共18例,該組病人只進行針對ESRD及相關并發癥的治療和針對原發病的相關治療,不進行透析治療。治療方案主要包括:飲食控制,控制感染、血壓、血脂、血糖,腎性骨病及心血管疾病防治,維持酸堿及電解質平衡,糾正貧血,口服排毒藥物如尿毒清(批號20191009)等。(2)常規透析劑量組,共22例,該組病人達到透析標準或出現不耐受臨床癥狀后即開始進行HD治療,每周3~4次,使用貝朗透析設備、一次性聚砜膜高通量系列濾器(HF15或Hi18)、碳酸氫鹽透析液(流量為500 mL/min),血液流量設置為200~300 mL/min,透析時間為12~15 h/周,每次透析脫水量為透析前體質量的3%~5%。按照血壓、X片心胸比、超聲心動圖、自我感覺等指標脫水至干體質量狀態,同時服用治療原發病和ESRD并發癥相關藥物。(3)低透析劑量組19例,病人接受HD治療,但以保留殘余腎功能為目的進行低劑量、低頻率的透析治療,每周1~3次,透析時間為9~12 h/周,每次透析脫水量不多于透析前體質量的1%~2%,保持透析間期尿量至少在500~1500 mL/d,同時給予藥物治療原發病和ESRD并發癥。

1.4 觀察項目 收集數據并統計治療初期及后期3組病人的治療效果及預后。所有觀察病例每1~2個月定期進行化驗檢查,記錄病人的一般資料包括體質量、殘余尿量,血清白蛋白(ALB)、二氧化碳結合力(CO2CP)、Hb、LVEF、BNP、平均動脈壓(MAP)水平。計算各組營養不良發生率[采用主觀全面營養評定表(SGA)量表評定]、多臟器功能衰竭(MODS)發生率(MODS診斷標準以1995年全國危重急救醫學討論會制定的標準為依據)、生存率。應用腎臟疾病病人生活質量簡表對病人生活質量(生理機能、總體健康)進行評價。以病人達到ESRD標準、開始相關治療1個月時的各項數據作為基礎值,以開始不同治療方式進行到6個月時作為治療初期,以治療進行到24個月時作為治療后期。

2 結果

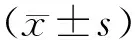

2.1 3組一般資料比較 3組病人性別、年齡、身高、疾病種類(非糖尿病百分比)等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 3組一般資料比較

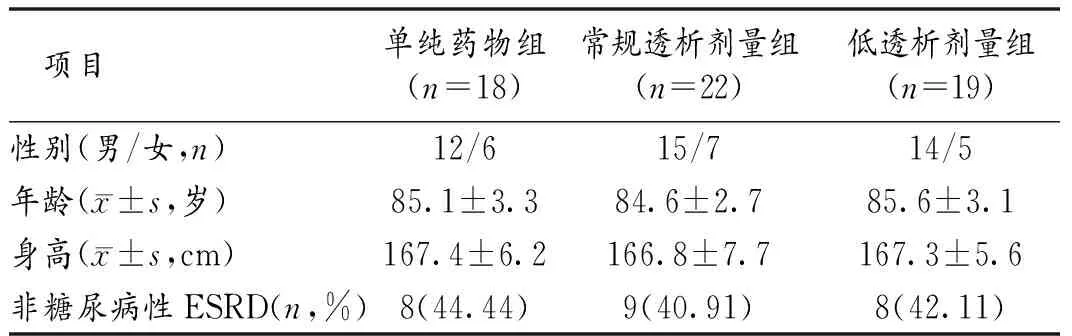

2.2 3組治療前后各項指標比較 在觀察開始時,3組各項指標比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療6個月時,3組病人在營養狀態、體質量、LVEF等方面差異無統計學意義(P>0.05);常規透析劑量組殘余尿量明顯下降,顯著低于單純藥物組和低透析劑量組(P<0.05);常規透析劑量組和低透析劑量組在部分生活質量評分、Hb、CO2CP水平高于單純藥物組,BNP水平低于單純藥物組(P<0.05),常規透析劑量組與低透析劑量組間其余相關指標差異均無統計學意義(P>0.05)。至24個月時,常規透析劑量組和低透析劑量組在Hb、CO2CP、ALB、LVEF、BNP、生理機能、總體健康等指標方面均優于單純藥物組(P<0.05);低透析劑量組在腎功能殘存(殘余尿量)、生活質量方面優于常規透析劑量組(P<0.05)。見表2。

表2 3組治療前后各項指標比較

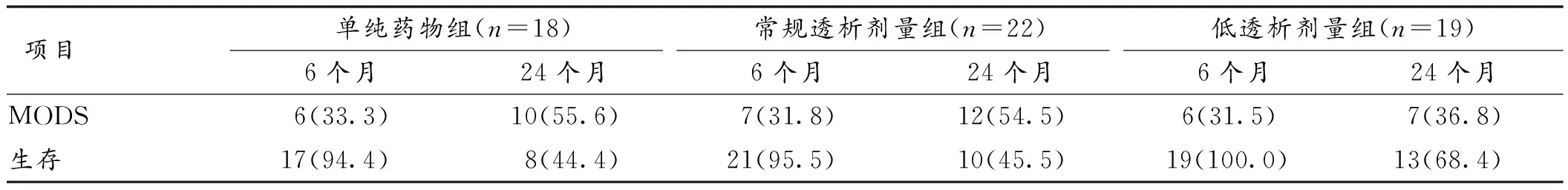

2.3 3組病人MODS發生率和生存率比較 24個月后3組間MODS發生率、生存率差異無統計學意義(P>0.05),見表3。

表3 3組治療前后MODS發生率和生存率的比較(n,%)

3 討論

相較于普通ESRD病人,高齡ESRD病人的治療需要評估病人各方面因素,包括身體狀態尤其是心腦血管情況、體力、心理和家庭承受力等,選擇積極充分的透析有可能反而加重高齡老人身心的痛苦和家庭的負擔。有較多的研究資料表明,部分高齡ESRD病人為避免長時間住院治療及透析治療所面臨的并發癥風險及昂貴的家庭經濟負擔,他們寧愿縮短預期生存時間[4-6]。所以,對于高齡ESRD病人而言選擇合適的治療方式為重中之重[7]。

本研究回顧了高齡病人以本人意愿選擇的3種治療方式,進行長時間的臨床療效比較。結果顯示,單純靠藥物保守治療與積極充分的透析治療,對于高齡ESRD病人并無生存優勢上的差別。這與國外多個大型研究結果一致[8-9]。根據本研究數據分析,雖然在透析治療開始數月內的初期,常規透析劑量組的高齡ESRD病人在腎衰竭并發癥的糾正、心功能改善、生活質量方面比單純藥物治療組病人要有所好轉,但隨著HD次數的增加,帶來一系列新的問題:體質量下降、尿量減少,殘余腎功能逐漸喪失,高齡老人只能完全依靠HD控制新陳代謝節律,而HD又是不完全的、不充分的腎臟替代治療方式,所以這部分高齡ESRD病人臟器功能退化嚴重,普遍存在血壓不穩定、心腦血管硬化、肌無力、消化道出血、營養狀況差、腎性骨病、感染、感覺神經障礙、皮膚瘙癢、睡眠差等諸多并發癥,生活質量反而又下降,不利于延長病人生存時限[10]。

低透析劑量組病人既進行HD治療,幫助腎臟部分替代功能進行排泄治療,又能讓自身的殘余腎功能長時間保留下來,繼續發揮部分自我調節代謝能力,他們各方面的治療效果更優。高齡老人新陳代謝率低,少許殘余腎功能的保持就能在營養代謝、血壓調節、心腦血管穩定、內臟生理機能改善等方面起到積極作用,這有利于病人保持各個臟器功能穩定,有利于保持消化系統正常生理狀態,改善營養、調節免疫力[11],病人自我身心感覺良好。因此,在長時間的ESRD治療過程中,相較于其他2組,盡量保留殘余腎功能的低透析劑量組病人具有更好的生活質量、多臟器功能穩定及較高的生存率[12]。但本研究受限于每組的樣本量較少,3組間的MODS發生率和生存率差異無統計學意義。

總之,在生活質量及延長生存時間等方面,積極的HD治療或者僅使用藥物保守治療均不能給生理機能退化和各臟器功能衰退的高齡ESRD病人帶來明顯獲益;相比較而言,盡量保留殘余腎功能的腎臟替代治療方式有良好的臨床療效、預后及生存率,有望成為高齡ESRD病人最佳的治療模式。