傅譯莎劇中的副文本解讀

朱安博,馮燕琴

(華北電力大學 外國語學院;首都經濟貿易大學 外國語學院)

一、引言

20世紀70年代,當代詩學和敘事理論研究者杰拉德·熱奈特(Gérard Genette,1930-2018)提出了副文本概念。他撰寫了一系列關于副文本主題的研究成果,涉及內副文本和外副文本,內副文本包括諸如作者姓名、書名(標題)、次標題、出版信息(如出版社、版次、出版時間等),外副文本則包括外在于整書成品的、由作者與出版社為讀者提供的關于該書的相關信息,如作者針對該書進行的訪談,或者由作者本人提供的日記等(Genette,1997:5)。

近年來,國內翻譯界對副文本的討論和研究日漸增多,如對譯作序言跋語的翻譯研究(孫昌坤,2005)、譯序的作用(徐煒,2005)、從傅譯副文本看傅雷的翻譯觀和讀者觀(修文喬,2008)、《西游記》英譯本的副文本解讀(朱明勝,2016)、《金瓶梅》英譯本研究(孫會軍,2019)等,這些研究從不同角度闡釋了副文本在翻譯研究中的作用。而莎譯漢劇作為學界研究的一個重點和熱點,從副文本的角度學界卻少有關注。對莎劇漢譯副文本的研究有助于揭示出翻譯活動的種種線索,如譯本在生成時的文化動因、譯本在接受時的傳播語境以及所面對的不同受眾群體。傅譯莎劇應時代和讀者的要求出版,其中含有大量的副文本信息,對于副文本研究有很多的借鑒價值。

本文以傅光明與天津人民出版社合作首版發行的《莎士比亞全集》第一輯四部作品(《哈姆雷特》、《羅密歐與朱麗葉》、《威尼斯商人》、《奧賽羅》)為考察對象,對外副文本中的譯者信息、出版原因與內副文本中的封面頁、注釋、插圖、劇情提要以及最后的長篇導讀進行分析和解讀。翻譯副文本通常處于譯文邊緣或譯本之外,因而未能引起足夠的重視。筆者發現副文本與正文本之間構成互文性關系,有助于傅譯本莎劇的研究路徑和闡釋空間的開拓,為莎劇文本的解讀提供更為豐富的視角和闡釋可能性,對挖掘被遮蔽的潛藏于正文本背后的莎劇譯者的翻譯目的和動機等有著無可替代的作用。

二、外副文本研究

1 譯者信息

傅光明(2017),中國現代文學館研究員,復旦大學中國語言文學博士后,現為《中國現代文學研究叢刊》執行主編、中國博物館協會文學博物館專業委員會主任委員。傅光明的莎譯因緣源自他新譯的《羅密歐與朱麗葉》中英對照本(臺灣商務印書館2014年出版)。傅光明對新譯的界定是:“以散文詩般的現代白話再現莎翁的詩劇精彩,并配以豐富的注釋、詳盡的導讀,引領讀者全新解讀莎翁。”(陳淑芬,2018:95)所以,“傅先生的譯文體例就是詩體譯詩、散體譯散,無韻體則以散文詩般的白話文呈現,并加上豐富的注釋,還有詳盡的長篇導讀”(同上)。

傅光明說:“每個譯者心中都有屬于自己的莎翁,每個時代都呼喚著它的新譯者。一個時代應有一個時代的莎翁譯本,這是我新譯莎翁的初衷。”(朱自奮,2019)“就翻譯而言,在閱讀、理解一個文本時,總是抱著一個希望,希望其理解是正確的、全面的,更希望其翻譯是完善的,能引起作者和讀者之間的共鳴。但翻譯的歷史性表明,譯者的理解只是在那一瞬間的歷史;與作者對話,與文本的領悟,都是歷史的一種相遇,譯者的理解是以譯者當時所熟悉的那個世界為出發點,更何況像上文所強調的,任何闡釋者,都是帶著自己的‘先見’、‘先有’、‘先把握’去進入文本的。”(許鈞,2014:80)

俗話說“文如其人”,其實翻譯也是“譯如其文”。“譯本的副文本不僅有助于挖掘譯理資源、建構翻譯理論,也有助于研究者透過副文本探究譯者行為。”(于洋歡、朱源,2019:102)因此,在新的時代,面對新的讀者群體,譯者作為連接原文和讀者的中介有必要為讀者帶去新的屬于新時代的新譯本。

2 出版原因

莎劇的中文譯者主要有朱生豪、梁實秋、方平、辜正坤等,這些譯者處于不同的時代,面對不同的時代語境、不同的讀者要求,因此翻譯方法、翻譯目的、翻譯側重點不盡相同。闡釋者總是在一定的歷史空間中進行,“解釋的多元表明,沒有誰的解釋是唯一正確的,文本的開放性允許各種合理的解釋。如果翻譯的過程也是闡釋的過程,那么不同的翻譯就是不同的文本闡釋,只要是合理的,便是可以接受的”(祝朝偉,2002:60-61)。傅光明認為,在新的時代,面對新的讀者群體和新的讀者要求新譯莎士比亞就有了可能和必要。

因此,不論之前擁有多少個譯本,每個時代都應該擁有屬于自己的復譯本。這不僅僅是譯者對于時代的響應,同時也是讀者對于新譯本的呼喚。讀者并非全知,也并非無知,他生活在一定歷史階段之中,且他的思想、知識都時刻在變化之中。由于時代的變化,人們的思想觀念、審美趣味、道德觀念、周圍的文化氛圍、表達方式、政治觀念等轉變都呼吁莎士比亞新譯本的出現。“目前,國內莎劇譯本對性語言的處理存在較大的缺陷和不足,漏譯和誤譯現象較多,且多數譯文都未能體現原文的奧妙”(謝世堅,2011:78),因此提倡復譯,且主張哪怕一部作品已有好幾種譯本,也必須容納新譯本。

3 贊助人

傅光明首先于2012年應臺灣商務印書館之邀,開始對照多個注釋本新譯《哈姆雷特》,后又應出版社要求轉譯《羅密歐與朱麗葉》。2014年為慶祝莎士比亞冥誕450周年,出版社又要求傅光明翻譯在華人世界最出名的喜劇《威尼斯商人》。三年來總共完成六部莎劇:《羅密歐與朱麗葉》、《哈姆雷特》、《麥克白》、《李爾王》、《奧賽羅》和《威尼斯商人》,且每一部劇均附有幾萬字的導讀。臺灣商務印書館在2014年4月1日出版其新譯莎劇《羅密歐與朱麗葉》。5月5日,由于原主編退休,出版策略可能有變,傅光明與臺灣商務印書館解除合約。之后天津人民出版社接手其新譯《莎翁全集》,并于2015年初簽訂出版合同(傅光明,2017)。

出版社的選擇也是作品是否能夠成功,進入主流發行渠道的原因之一。創辦于1950年的天津人民出版社半個多世紀以來出版了大量優秀書刊,在中國有著廣泛而深遠的影響。贊助人在中國主流售書平臺推介傅譯莎劇時,在書中寫道:“傅光明譯本是中國大陸首次以一人之力翻譯莎士比亞全集。特點之一是深入細致的長篇導讀,二是大量的注釋,幫助讀者理解作品的隱含意義和時代背景。譯文接近現代人的閱讀習慣,是當代讀書人再次接近莎翁的途徑。”(莎士比亞,2017c)贊助人在推介時的評語完美契合讀者的期待,在推介的同時也暗示讀者能夠在本書中找到他們所想要讀到的內容。除此之外,贊助人還組織了線下新書讀書會,除在書店進行分享,接受網站采訪外,還到受眾群體較廣的大學進行分享,且受益于越來越發達的科技,不局限于時間和地點,能夠進行在線分享。

傅光明譯的莎士比亞第一輯四本于2017年面世,包括《哈姆雷特》、《威尼斯商人》、《羅密歐與朱麗葉》、《奧賽羅》。到2019年為止,第二輯也已出版,加上第一輯共九本,且預計將在未來的十年里出版全部的莎士比亞作品。

三、內副文本研究

1 封面

對讀者來說,一本書首先看到的就是封面。“封面反映譯文內容的側重點,是對讀者的親切呼喚。封面作為內副文本的重要因素,對文本產生重要作用。”(胡作友、楊杰,2019:76)天津人民出版社出版的傅譯莎士比亞系列作品配精裝書皮,底色為簡約的白色,上面有燙金字體“莎士比亞全集”,顯示出譯者和出版社的雄心,說明這個系列目標在于出全集的莎士比亞作品譯本;左側有豎排版小號“新譯”二字,表明此版是全新譯本,雖字體較小,卻也暗示讀者此版譯作較之前市面上盛行的朱譯作品、梁譯作品或方譯作品乃全新的譯本。燙金書名下方原作者和譯者名并列在一起,凸顯了譯者的地位。除此之外,封面上方有陰刻的莎士比亞簡約版頭像和上下對稱的兩組花朵圍繞在燙金字體周圍。書脊上印有燙金的莎士比亞經典頭像、中英文書名和出版社信息,中間用陽刻的橫線隔開。

精裝的書本、簡潔的純白封面、燙金字體、印刻花紋,除了閱讀之外,還具有很高的收藏價值,符合現代消費者的需求。“設計精美的封面能增強圖書內容的思想性和藝術性,擴大對圖書的宣傳,能傳達重要的信息以及突出強調所要表達的重點。封面反映出版社的設計理念和出版訴求,隱藏出版社的商業構思和推銷目的。”(朱明勝,2016:101)現代讀者已經不再只關注譯本內容,同時也會追求圖書質量和閱讀體驗。譯本的印刷和紙質都非常好,能充分體現譯本的價值。“在視覺文本中,文字并不是唯一的符號資源,它必須和圖像等其他符號資源聯合一起發揮作用,而且在某些情況下,圖像等符號資源會發揮主導作用,文字甚至可以并不存在。”(余小梅、耿強,2018:78)視覺文本必然影響著讀者對譯文的感受。視覺的因素看似微不足道,但它們對作品的價值產生一定的象征性意義。熱奈特(1997:16)指出:“一本書的物質性存在包括格式、紙質、字體等因素,精美的印刷與紙質能提升作品的價值,使讀者感覺到作品的珍貴,從而有助于對作品的欣賞并實現作品的意圖。”

2 注釋

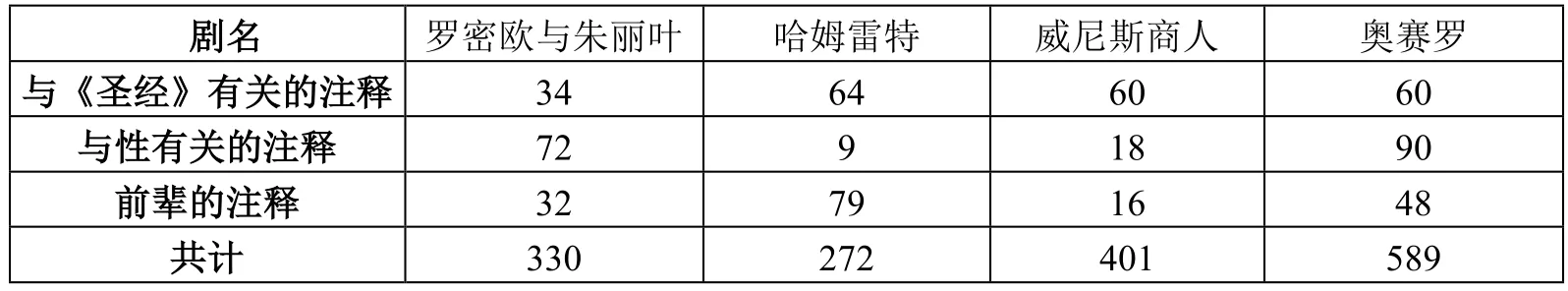

表1 傅譯莎士比亞第一輯注釋說明

注釋是副文本的重要表現形式之一,是譯者為便于讀者理解而對譯文進行補充說明的一種解說形式。傅譯版本注釋詳實,其中包括雙關語、引用《圣經》的內容、文內直譯,文外補償的內容、原文中沒有詳細寫出的性暗示內容、所采用的莎士比亞版本、梁實秋譯文和朱生豪等人譯文的處理方式以及作者自己的處理方式等。《羅密歐與朱麗葉》一共有330處注釋,《哈姆雷特》272處,《威尼斯商人》401處,《奧賽羅》589處(見表1)。

《奧賽羅》中與性有關的注釋有90處,《羅密歐與朱麗葉》72處,《哈姆雷特》9處,《威尼斯商人》18處(見表1)。這些注釋既體現了原文的雙關語、俚語等語言特色,又能方便讀者閱讀和欣賞,同時也使讀者認識到文化差異,獲得豐富的文化背景信息,如《羅密歐與朱麗葉》第二幕第四場:

班福里奧:她要請他去吃晚飯。

茂丘西奧:一只老鴇,一只老鴇,一只老鴇!啊哈!

羅密歐:你發現了什么?

茂丘西奧:不是野兔,先生;除非是四旬齋無肉齋餅里的野兔,吃完前就變了味兒、發霉。(莎士比亞,2017 b:85)

注釋中“野兔”原文為lenten pie,指復活節前40天齋期中不能放肉的餡餅。茂丘西奧在此故意借齋期無肉餅里的野兔來指責乳母要把羅密歐帶走去嫖妓。這里的“野兔”(hare)與“變味兒”(stale)、“發霉”(hoar)在俚語中均指妓女,hore(發霉)亦與whore(妓女)諧音。朱生豪與梁實秋此處均按中文俚語“野雞”對譯。這里若沒有注釋中對“野兔”的注釋,讀者則沒有辦法根據中文理解句子背后的雙關語以及與俚語的聯系等,也就沒有辦法讀到原汁原味的莎劇。

莎士比亞戲劇中充滿了對性的描述,有的比較直白,有的隱晦,每一部戲劇都充滿了性雙關語(Wells,2010:1)。人們對莎劇中性問題的接受、闡釋與評論都因時代需要、環境變更、人們觀念的變化而變化,對莎劇中性問題的闡釋與反應都是基于各自不同目的和原因(肖誼,2009:50)。

莎士比亞受《圣經》的影響很大,劇中與《圣經》有關的描述很多。《羅密歐與朱麗葉》中與《圣經》有關的注釋有34處,《哈姆雷特》64處,《威尼斯商人》60處,《奧賽羅》60處(見表1),如《威尼斯商人》第四幕第一場:

夏洛克:“我的報應歸我自己頭上!我只求依法辦事,能讓我按約得到賠償。”(莎士比亞,2017 c:146)

《舊約·撒母耳記上》25:39(大衛聽到拿八死了)寫道:“也是拿八的惡歸到了拿八頭上(upon his own head)。”《以斯貼記》9:25寫道:“王便降旨使哈曼謀害猶太人的惡事,歸到他自己的頭上(upon his own head)。”《以西結書》9:10寫道:“要照他們所行的報應在他們頭上(I will bring down their deeds upon their heads)。”參見《新約·馬太福音》27:25(當聽到耶穌被判有罪,要釘十字架),眾人都回答說:“他的血歸到我們和我們的子孫身上!(這個人的血債由我們和我們的子孫承擔!)(His blood be on us and on our children!)”在這句話中讀者若只讀到“我的報應歸我自己頭上”,沒有注釋中的解釋,則可能無法全面了解如此簡單的一句話竟從《圣經》中得到如此之多的靈感,也表明《圣經》對莎士比亞的影響之深遠。英國著名莎學家博厄斯(Frederick Samuel Boas,1862-1957)曾說:“《圣經》是莎士比亞取之不盡的源泉,甚至可以說,沒有《圣經》就沒有莎士比亞的作品。……即便有誰能禁止《圣經》發行,把它完全焚毀,永絕人世,然而,《圣經》的精神結晶,它對于正義、寬容、仁愛、救贖等等偉大的教訓,及其罕貴無比的金玉良言,仍將在莎士比亞的作品中永生。”(傅光明的博客)

傅譯本參考朱生豪、梁實秋、孫大雨等人在《羅密歐與朱麗葉》中的注釋32處,《哈姆雷特》79處;《威尼斯商人》16處,《奧賽羅》48處(見表1)。莎士比亞有很多地方存在雙關語、俚語,有些甚至有無數種解讀方法,“一千個讀者就有一千個哈姆雷特”。對于存在的數種解讀方式,尤其是在翻譯過程中采取哪一種闡釋,是譯者在翻譯過程中無法避免的一定要處理的難題。有些甚至存在好幾種文本,出版商在取舍時猶豫不定。讀者有權知道存在的不同文本,并在此過程中形成自己的理解。在傅譯本中,對于存在不同聲音的譯文,傅光明在注釋中給出了朱生豪、梁實秋、孫大雨等人的理解,同時再加上自己的理解,給讀者選擇的權利。譯者不是隱身在文本之后,而是在注釋中與讀者形成互動,參與讀者的閱讀過程。對于不同出版社的不同文本,傅光明也在注釋中注明,最大程度地還原了真實的莎士比亞。

3 插圖

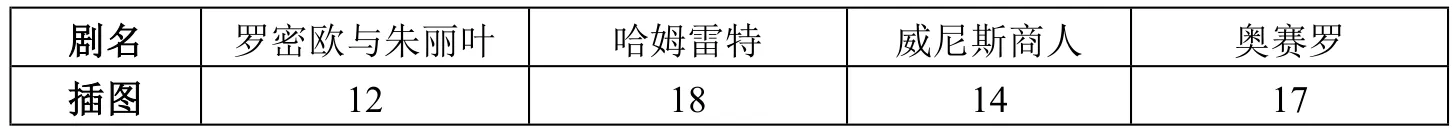

表2 傅譯莎士比亞第一輯插圖說明

傅譯莎劇中還配有插圖,在第一輯中《羅密歐與朱麗葉》12幅,《哈姆雷特》18幅,《威尼斯商人》14幅,《奧賽羅》17幅(見表2)。“在文學譯本中,圖形和繪畫是比較常用的視覺符號。與文字相比,圖像并非可有可無的純粹裝飾,它和文字之間的關系形成了布局,往往體現著某種意義。如圖像出現的地方和周圍的文字構成加強、互補或互斥的語義關系。”(余小梅、耿強,2018:82)

在傅譯莎劇第一輯中,除了《羅密歐與朱麗葉》之外,所有插圖均來自英國畫家H.C.Selous(1803-1890)。譯本中具有維多利亞風格的插圖使得讀者在閱讀文本之余將腦海中的劇情視覺化,仿佛整個劇情直接呈現在讀者面前,給讀者帶來震撼的視覺體驗和讀書體驗。插圖來自Michael John Goodman(2016)創建的莎士比亞插畫數據庫,此數據庫收錄了維多利亞時期(1837-1901)四個不同版本莎士比亞全集的3 000多幅插畫,可通過劇本、每一幕、人物和體裁來瀏覽。

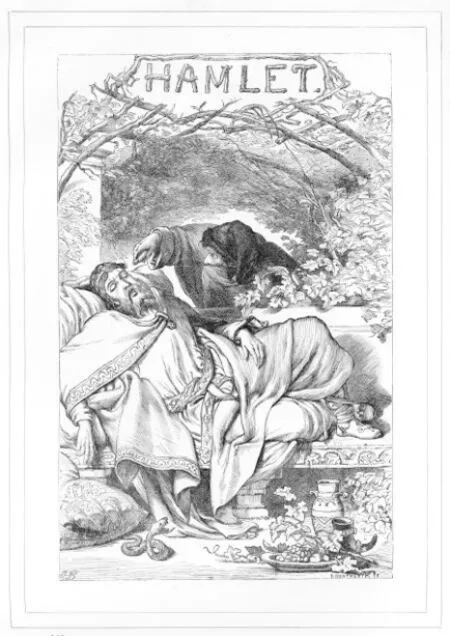

在《哈姆雷特》第一幕第五場國王克勞迪斯(King Claudius)向先王耳朵里滴毒藥的插圖(見圖1)中,丹麥先王躺在樹蔭下午睡,先王的弟弟克勞迪斯手持毒藥滴向先王的耳朵。往耳朵里灌毒藥傳說是意大利人的一種謀殺方式,但沒有任何醫學考據。先王的旁邊除了美酒水果之外,有一條虎視眈眈的毒蛇,暗示在隨后宣布先王死訊時說是被毒蛇咬了。除此之外,人物的服飾和面部表情也給人以視覺沖擊。這里的劇情也和后文第三幕第二場哈姆雷特安排演員表演先王被殺的劇情聯系起來。先后呼應,使得讀者能夠在自己的腦海中呈現一幅幅視覺圖像。傅譯莎劇第一輯中的所有插圖都是譯者和贊助人精心挑選的,為整本書增添了無窮魅力(莎士比亞,2017a)。

圖1 新譯莎士比亞全集《哈姆雷特》第一幕第五場 p.46

4 劇情提要和文章導讀

在正文開始之前每部劇都會有兩到三頁的劇情提要,向讀者簡要說明劇本的主要內容。劇情提要能幫助讀者快速獲得全文的主要信息,引導讀者閱讀譯本。傅光明在翻譯莎劇時大量參閱國內外莎學著作,為幫助不諳英語的讀者寫下了好幾十萬字的導讀文章,形成獨特的“傅莎學”成就,特別是莎譯和《圣經》互文的莎學與莎譯和原型故事互文的莎學。傅光明在每一譯本之后都附上了自己在翻譯過程中查證的原作資料、讀后感和故事的隱含邏輯等,文章內容包括寫作時間和劇作版本、故事的靈感來源、故事主題所揭示的人性、人物分析等,提供有助于理解作品的相關信息。讀者在讀完整本書之后能看到譯者同作者一同討論故事中的情節、故事背后的道德隱喻,加深了讀者對文本的理解,也引導讀者進行更加深入的思考。例如,《威尼斯商人》的導讀第一部分《豐富的“原型故事”》闡釋了故事的原型,即故事靈感的來源:以身體的某一個部分作為立契的擔保源自 1378 年名不見經傳的佛羅倫薩作家塞爾·喬瓦尼·菲奧倫蒂諾(Ser Giovanni Fiorentino)。波西亞金、銀、銅三個匣子選親的故事也早有淵源,早在薄伽丘的《十日談》中就有“三枚戒指”的故事。之后又有英國中世紀詩人約翰·高爾(John Gower,1330-1408)的《情人的懺悔》,其中隱含謎語的故事,即每一個向自己女兒求婚的人必須破解一個謎語,解錯者必死無疑。或者這部劇直接的靈感來源是佚名的拉丁文短篇小說集《羅馬人傳奇》,1577年這部劇的英文版在倫敦出版。之后莎士比亞更是直接把這個素材寫入他與別人合著的傳奇劇《泰爾親王配力克里斯》第一幕中。而“一磅肉的故事”和“私奔的故事”同樣在別的故事中有所體現。

除了戲劇的原型故事之外,譯者還在第二部分《言說不盡的夏洛克》中和讀者一同分析故事中的人物,尤其是夏洛克這一極富爭議的角色,分析夏洛克和安東尼奧的性格特征,同時轉引歷史上研究莎士比亞的學者評價,全方位再現不同學者對于劇中人物的分析。第三部分論及《圣經》母題與《威尼斯商人》的潛文本,將不同人物、不同劇情中的宗教隱喻一一分析,揭示只要人間有彰顯“上帝的仁慈”的“善事”,“卑微、邪惡的塵世”就有希望。第四部分分析原作的寫作時間和劇作版本。在《羅密歐與朱麗葉》、《奧賽羅》、《哈姆雷特》中也有同樣的分析結構。譯者這樣的導讀和分析讓讀者了解到莎士比亞創作并非全部基于自己的靈感,而是借鑒了一部分歷史上的故事原型,使得莎士比亞不再“神圣化”,讀者更能理解原作者。

譯者在長篇導讀中分析劇情、人物和人物性格,加之以自己的見解和歷史上莎學學者的分析,全方位地向讀者展示了劇中人物的內心活動,舉止行為中所代表的文藝復興時期的人性光輝給讀者以內心的震撼。譯者將莎士比亞在創作過程中所引用的《圣經》典故及其背后所隱含的深意一一道明,使得讀者能夠從宗教層面更加深入了解《圣經》中的對立雙方,如善與惡、光明與黑暗等,從而揭示出莎士比亞在創作過程中對正義、寬容、仁愛、救贖的追尋。對于每部譯本的導言謝天振教授評價說:“傅光明先生經過認真而詳實的研究,為他新譯莎劇所撰寫的一篇篇導言,無疑都是集文獻考析與文本分析為一體的精彩論文,可以視作譯介學近年來罕見的優秀成果,而且篇篇讀來妙趣橫生,又是為新一代讀者打開莎劇這個寶庫的一把把金鑰匙。”(傅光明,2019:封底)

通過傅譯莎劇內副文本中的封面、注釋、插圖和劇情提要與文章導讀等因素的分析,發現內副文本在作者、譯者和讀者之間起到了很有效的溝通作用。“從本質上來說,內副文本便具有呈現和評論文本的副文本性功能。”(Genette,1997:346)譯者在翻譯過程中的思想變化無法直接呈現在譯文當中,而通過副文本研究可以使莎劇譯者的翻譯意圖、翻譯理念、翻譯策略與翻譯感悟呈現在讀者面前,進而形成較為完整的莎劇翻譯理論。

四、結語

通過對傅譯莎劇全集第一輯中四個戲劇中的內外副文本的分析可以發現譯者和出版商響應讀者和時代的需求,對莎劇進行復譯。在內副文本中,精致的封面給讀者一種文化的厚重感和文化暗示,使其帶著一種莊重認真的心態去閱讀,譯者詳盡的注釋給讀者還原了一個真實的莎士比亞。他首先是一個人,然后才是作者心中的莎士比亞,讀者不必將他神化。維多利亞時期風格的插圖又使得讀者在閱讀過程中將腦海中的劇情視覺化,給讀者帶來想象和視覺的雙重沖擊,吸引讀者繼續閱讀下去。而最后的長篇導讀又能夠讓讀者在閱讀完文本之后加入譯者對戲劇原型故事、人物性格、戲劇劇情、人性、與《圣經》的聯系以及莎士比亞寫作時間的大討論中。讀者能夠在這樣的討論中深化自己的理解,進行更加深入的思考。傅譯莎劇中的這種討論是之前譯本中所沒有的,這也是傅譯莎劇的獨特之處。副文本對于譯本的研究有著重要的作用,同時還能夠引導讀者正確理解原文,并暗含譯者的翻譯目的,對于學者研究譯文具有重要的價值。而對于副文本的研究也應該更多進入到學者的研究視野中,全方位、多角度、多維度、多元化地對文本進行分析研究。