分子生物技術在藍藻基因及毒素分析中的運用

(江蘇省淮安環(huán)境監(jiān)測中心,江蘇 淮安 223001)

0 引言

隨著人類社會經(jīng)濟不斷發(fā)展,越來越多的廢水排入水體,水中N,P 含量急劇增加,為藻類提供了豐富的營養(yǎng)物質,造成藻類大量增殖,水體富營養(yǎng)化和藍藻水華現(xiàn)象在世界各地頻繁爆發(fā)[1]。飲用水水源地受到污染威脅,水體中的藍藻及藍藻毒素直接危及飲用水安全,藻華及毒素的監(jiān)控技術成為當今科學研究的熱點之一。傳統(tǒng)的藍藻水華監(jiān)測方法主要通過顯微鏡鏡檢法對水體中的藻細胞計數(shù)并分類,后來又通過藻類的16S rDNA 序列分析進行藻種分類,然而這些方法不能區(qū)分產(chǎn)毒微囊藻和非產(chǎn)毒微囊藻,因此不能在藍藻暴發(fā)之前進行準確預測[2-3]。現(xiàn)采用實時定量聚合酶鏈式反應(qPCR)的方法對淮安地區(qū)5 個飲用水源地的水體藍藻基因及毒素進行分析和評價,探索qPCR 用于水源地預警監(jiān)測的可行性。

1 藍藻毒素的種類及危害

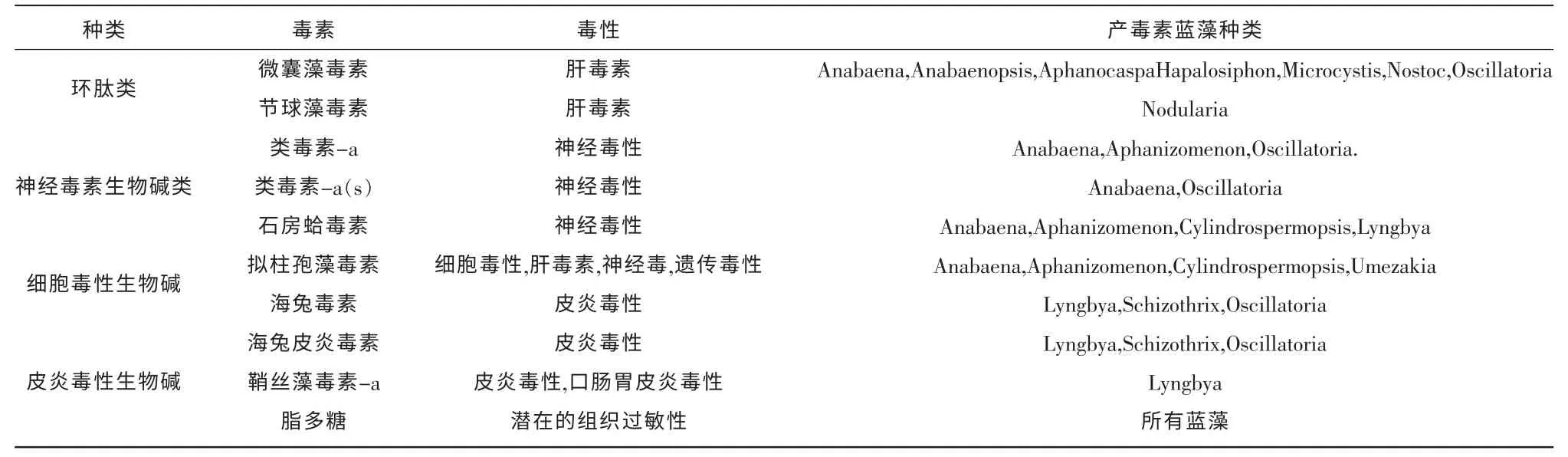

藍藻毒素是水華藍藻細胞破裂后釋放出來的有毒次級代謝產(chǎn)物,在淡水中的種類很多。根據(jù)毒素對生物的毒性作用及毒素的化學組成和結構,藍藻毒素主要分為作用于肝臟的肝毒素和作用于神經(jīng)系統(tǒng)的神經(jīng)毒素2 種類型,其它還有細胞毒性、皮膚毒性和刺激毒性藻毒素,如脂多糖、皮膚毒素等,主要包括微囊藻毒素(microcystin)、節(jié)球藻毒素(nodularin)和柱孢藻毒素(cylindrospermopsin)等[4-5]。但是并非所有的藍藻都會產(chǎn)生藻毒素,因為藻類是否能夠產(chǎn)生藻毒素,取決于細胞中是否含有產(chǎn)毒基因。產(chǎn)毒藻基因組中含有相關藻毒素合成酶基因,可對毒素合成進行調控;非產(chǎn)毒藻中不含產(chǎn)毒基因,兩者在遺傳特征上存在明顯差異。藍藻產(chǎn)生的毒素見表1[6]。

表1 藍藻毒素及主要產(chǎn)毒藻類

2 研究方法

2.1 方法原理

分子生物學技術中的實時定量聚合酶鏈式反應(qPCR)是利用高度專一性引物及探針結合到目的基因片段上,通過復制擴增該目的基因片段,使該技術的檢出限非常低(達到25 copies/mL),通過不同波段的檢測器檢測熒光,根據(jù)基因的熒光信號達到閾值時的擴增的循環(huán)次數(shù)來定量目的基因。qPCR 中目的基因片段經(jīng)過引物及探針2 次高辨識度的篩選,基本上不會錯誤識別基因片段,數(shù)據(jù)的錯誤率極低。實驗通過qPCR 技術檢測水體中2 項藍藻基因(總微囊藻基因、總柱孢藻基因)、3 項產(chǎn)毒基因(產(chǎn)毒微囊藻基因、產(chǎn)柱孢藻毒基因、產(chǎn)蛤蚌毒素基因)與2 項產(chǎn)臭基因(產(chǎn)2-MIB 基因、產(chǎn)土味素基因)的濃度含量,再結合酶聯(lián)免疫吸附(ELISA)技術分析3種藍藻毒素(微囊藻毒、柱孢藻毒及蛤蚌毒素),用氣相色譜-質譜聯(lián)用技術測定2 種臭味素(2-MIB 和土味素)的含量,并對其結果一致性進行比較。

2.2 點位設置

在淮安市區(qū)的4 個飲用水源地和1 個白馬湖備用水源地各設置1 個點位,分別為城南取水口、市取水口、淮陰區(qū)取水口、開發(fā)區(qū)取水口和白馬湖備用水源地取水口。

2.3 樣品采集與采樣時間

2019年12月中旬按地表水采樣規(guī)范要求[7]在5個點位各采集1 L 水樣,在備用水源地加采1 個平行樣,低溫冷藏運回實驗室進行分析。

2.4 儀器和方法

分析方法:藍藻基因和產(chǎn)毒產(chǎn)臭基因采用qPCRTaqMan 法,分析儀器為CFX Connect 熒光定量PCR 檢測系統(tǒng)(BioRad);藻毒素采用酶聯(lián)免疫吸附ELISA 法,分析儀器為酶聯(lián)儀Multiskan FC Microplate Photometer;2 種臭味素采用氣相色譜-質譜聯(lián)用技術SPME-GCMS 法,分析儀器為氣相層析儀GC/MS6890A(Agilent)。

3 結果與分析

3.1 藍藻基因及毒素結果分析

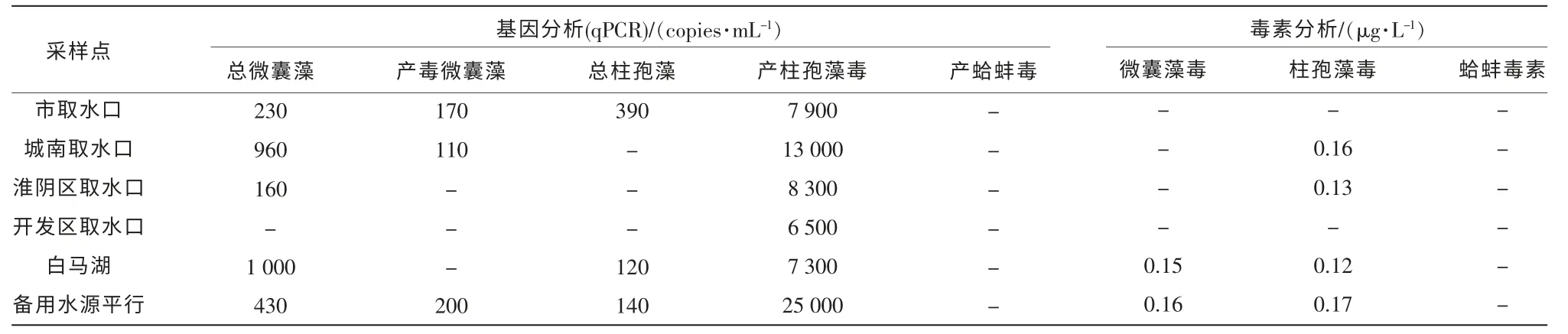

5 個水源地的藍藻基因及毒素的分析結果詳見表2。由表2中可知:

(1)飲用水源地已受藍藻水華影響,其中普遍存在產(chǎn)柱孢藻毒基因(基因濃度為6.5×103~2.5×104copies/mL)及毒素(毒素值在0.07~0.17 μg/L),表明已經(jīng)存在具有產(chǎn)柱孢藻毒能力的藍藻且已產(chǎn)生柱孢藻毒。雖然柱孢藻毒并未超過世界衛(wèi)生組織(WHO)的建議值(1 μg/L),但采樣點已暴露于柱孢藻毒的風險中,需持續(xù)關注產(chǎn)柱孢藻毒基因的消長。

(2)除了開發(fā)區(qū)取水口外,其它測點均檢出總微囊藻基因,且市取水口、城南取水口及白馬湖平行樣皆檢出產(chǎn)毒微囊藻基因。由于樣品中并未檢出微囊藻毒,推測藍藻產(chǎn)毒基因并未表現(xiàn)進而產(chǎn)生微囊藻毒。需持續(xù)關注微囊藻的生長狀態(tài),避免微囊藻毒的暴露風險。

(3)所有采樣點產(chǎn)蛤蚌毒素基因及蛤蚌毒素均為未檢出,說明暫無蛤蚌毒素的危害風險。

表2 藍藻基因及毒素分析結果

3.2 藍藻基因及臭味檢測結果分析

5 個水源地的藍藻基因及嗅位物質的檢測分析結果見表3。分析表3可知,除了備用水源外所有采樣點均無土味素和2-MIB 的風險存在。白馬湖備用水源檢出微量產(chǎn)2-MIB 基因,且同時檢出微量2-MIB,表明備用水源已存在具有產(chǎn)2-MIB 能力的藍藻。該結果與化學分析方法檢測結果基本相同,體現(xiàn)了分子生物學方法和化學分析方法檢測結果的高度一致性。

表3 藍藻基因及臭味分析結果

4 結論

(1)本次共調查4 個飲用水源地和1 個備用水源地,有3 個采樣點檢出柱孢藻毒,說明飲用水源存在柱孢藻毒的污染風險,須密切注意具產(chǎn)柱孢藻毒能力的藍藻生長狀況;4 個采樣點檢出總微囊藻基因但整體基因濃度較低,且未檢出微囊藻毒,表明目前水源地暫無微囊藻毒的風險,但仍需持續(xù)關注微囊藻的基因濃度是否增加而誘發(fā)微囊藻毒的生成;所有采樣點的產(chǎn)蛤蚌毒素基因及蛤蚌毒素均未檢出,表明不存在蛤蚌毒素的危害風險。

(2)所有飲用水源地均未檢出產(chǎn)2-MIB 基因和產(chǎn)土味素基因,說明不存在藍藻臭味物質的污染風險;白馬湖備用水源檢出微量產(chǎn)2-MIB 基因和2-MIB,說明該采樣點已存在產(chǎn)2-MIB 能力的藍藻,具有一定的藍藻臭味物質污染風險,需持續(xù)關注。

(3)藍藻水華及其毒素污染已成為飲用水安全的主要危害之一,由此帶來的水生態(tài)健康風險也是當前研究的熱點[8]。該實驗驗證了分子生物學方法和化學分析方法對水源地藍藻基因及藻毒素監(jiān)測結果的高度一致,認為該技術可作為鑒定產(chǎn)毒藍藻和非產(chǎn)毒藍藻更加有效的手段,能在藻毒素暴發(fā)前做出預警,在飲用水源預警監(jiān)測和保護中具有廣闊的應用前景[9]。