外圍現實主義對阿根廷外交的影響

于開賀

2021年的第一天,阿根廷著名國際關系學者卡洛斯·埃斯庫德因感染新冠肺炎不幸去世,終年72歲。埃斯庫德因其提出的外圍現實主義理論聞名世界,其理論的核心之處在于弱國或小國不要與大國對抗。該理論在一段時期內對阿根廷外交政策產生了重要影響。

產生的背景

埃斯庫德認為,19世紀末至二戰前阿根廷的經濟繁榮,助長了阿根廷成為世界大國的雄心。但是遺憾的是,阿根廷沒有成為世界大國,甚至連地區大國都稱不上。從1889到1989的100年里,阿根廷與美國關系始終較差,阿根廷不承認美國的“門羅主義”,在兩次世界大戰中保持中立。冷戰時期,阿根廷奉行“第三立場”,即不加入美蘇任何一方陣營,后來加入了不結盟運動,反對霸權主義。阿根廷政府拒絕簽署核不擴散條約,拒絕批準拉美禁止核武器的《特拉特洛爾科條約》,并將有限的資源用于擴大鈾的生產。1982年,阿根廷在與英國爭奪馬爾維納斯群島的戰爭中失敗后,與英國和美國的關系更加惡化。在阿方辛政府時期(1983~1989年),阿根廷與埃及、伊拉克和利比亞聯合冒險發展中程彈道導彈“禿鷹2號”計劃,直至1989年梅內姆上臺,后迫于美國的壓力以及阿根廷國內資金的短缺,才取消了該計劃。

20世紀80年代末,阿根廷長期實行的進口替代工業化戰略遇到了瓶頸,國內通貨膨脹高企,與此同時,世界格局也發生著劇烈變化。隨著蘇聯的解體,世界進入了以美國為主導的單極時代,“歷史終結論”占據上風,新自由主義盛行。1989年梅內姆上臺后,阿根廷在經濟上追隨新自由主義,采用了美國開出的“華盛頓共識”的藥方;在外交上也逐漸依附于美國。

與梅內姆時期外交相伴

鑒于國際國內形勢的發展,1992年,埃斯庫德的《外圍現實主義》一書問世。不得不承認,《外圍現實主義》是一個具有很強時代性的理論產物。埃斯庫德在書中批判了以國家為中心、以權力為目標的西方現實主義理論,提出了以國民為中心、以經濟發展為目標的新國際關系理論,表達了阿根廷與美國長期對抗是戰略錯誤的思想。埃斯庫德認為,國際秩序是有等級制的:第一等級是國際規則的制定者,如聯合國五個常任理事國;第二等級是國際規則的接受者;第三等級是反叛者,如薩達姆時期的伊拉克。他列舉了西德、日本、意大利等國家在二戰后的歷史,以及加拿大、澳大利亞、新西蘭的全部歷史,來說明如果弱國或小國依附于大國、遵守國際規則,就能夠促進經濟的發展。所以,對于像阿根廷這樣的國家,必須無條件地與美國結盟,才能得到發展。

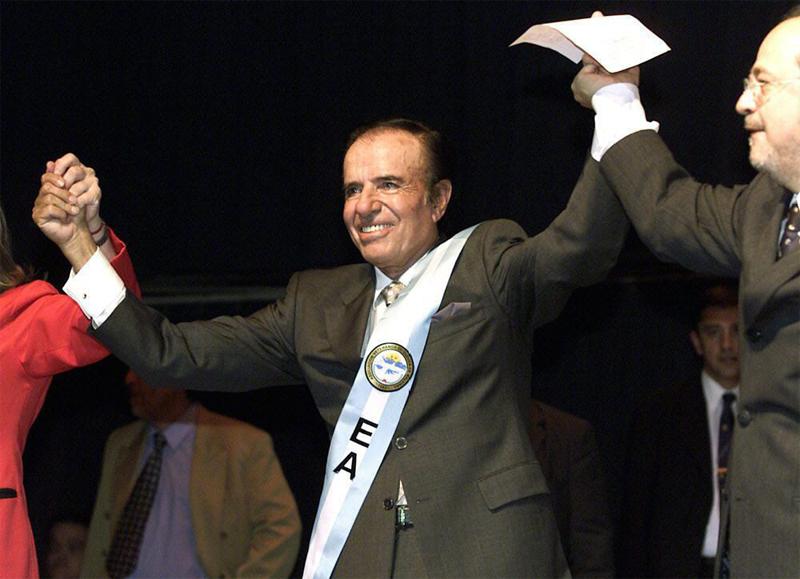

外圍現實主義理論始終與梅內姆時期阿根廷外交政策相伴。圖為卸任后的梅內姆2003年再次參加阿根廷總統選舉,后因不敵基什內爾而落選。

埃斯庫德提出的外圍現實主義對當時阿根廷的外交政策產生了重要影響。埃斯庫德曾經在20世紀90年代擔任阿根廷外交部顧問。可以說,梅內姆執政十年間(1989~1999年),外圍現實主義理論與阿根廷的外交相伴,合理地解釋了梅內姆的外交政策。梅內姆從1989年掌權后,放棄了前總統庇隆的第三世界主義外交,調整了反美主義政策,公開追隨美國的領導,在各種國際立場中無條件地支持美國。

為了與美國結盟,梅內姆不惜犧牲阿根廷的主權和國家利益,放棄了許多自主的外交政策。1991年,阿根廷正式退出不結盟運動,并改變原有對待古巴問題的立場,公開指責古巴,威脅讓其他拉美國家孤立古巴。1993年,梅內姆政府批準核不擴散條約——《特拉特洛爾科條約》,與美國在核政策上保持一致。1994年,阿根廷支持美國入侵海地,在美洲國家組織會議上提出武裝干涉海地的提議;隨后又作為聯合國非常任理事國,在聯合國安理會上,同美國等國家一起發起授權多國部隊出兵海地的提議。1996年,梅內姆提出阿根廷武裝部隊可以按美國的意愿參加拉美地區的緝毒行動。梅內姆始終認為,與美國結盟是阿根廷外交政策的最好選擇,跟隨美國可以為阿根廷贏得全球前10至15名的大國地位。

梅內姆政府采取的與美國結盟的外交政策,在執政前幾年取得了一定的成效:阿根廷經濟持續衰退的情況得到了顯著的改善,美國也給予了阿根廷一些好處。1996年,美國對以短期商務和旅行為目的來美的阿根廷居民實行免簽,使阿根廷成為第一個進入美國而不需要簽證的拉美國家。1997年,美國總統克林頓在其首次南美洲之行中,正式宣布給予阿根廷“非北約盟國”地位,使得阿根廷成為第一個獲此“殊榮”的拉美國家。

與美國關系轉好也帶動了阿根廷與西方其他國家關系的改善。1990年,阿根廷與英國恢復了中斷近八年的外交關系,兩國還在具有爭議的馬島附近進行聯合石油勘探,并簽署多項協議;與歐共體各國也展開了各領域的廣泛合作。

梅內姆政府時期阿根廷外交政策的轉變,雖然在短期內改善了阿根廷的處境,保證了國家穩定,促進了經濟發展,改善了阿根廷的國際形象,但從長期看,這一轉變在國內改革、對外貿易和國際關系方面也帶來了一系列的深層問題。到梅內姆執政后期,阿根廷經濟開始出現衰退并持續低迷;在外交上,阿根廷與第三世界一些國家的關系受到了損害,與鄰國智利、巴西關系變得緊張。

后梅內姆時期阿根廷外交的轉向

從1998年8月開始,阿根廷經濟連續三年衰退,資本大量抽逃, 最終導致2001年阿根廷經濟危機爆發。經濟危機還引發了大規模的社會動蕩和政治危機,而美國由于受9.11恐怖襲擊事件的影響,調整了戰略重心,無暇顧及阿根廷。

阿根廷經濟危機爆發后,由美國主導的國際貨幣基金組織反倒落井下石,不顧阿根廷的政治、經濟和社會現實,仍開出新自由主義的“藥方”——緊縮公共開支,盡快解決財政失衡的“零財政赤字計劃”,這些措施導致了危機的進一步惡化。在這段糟糕的時期里,一些阿根廷人開始對外圍現實主義產生質疑。批評者認為,阿根廷并沒有因為與美國的結盟而擺脫實際困難,阿根廷仍然是一個發展中國家,而不是發達國家。

2003年5月,基什內爾總統執政后,阿根廷采取了務實的外交政策,強調多邊主義的外交理念,與美國保持“廣泛、嚴肅和成熟的關系”,不再實行自動與其他國家結盟的政策。基什內爾在2007年卸任后,其妻子克里斯蒂娜接替他執政,克里斯蒂娜大體延續了基什內爾的內政外交政策。基什內爾夫婦執政的12年間(2003~2015年),正值拉美左翼“粉色浪潮”興盛之際。雖然基什內爾夫婦總體來看屬于溫和的中左翼,但是在外交上,阿根廷在這一時期更親近拉美左翼執政的國家。在與歐美國家的關系上,阿根廷常常表現出決不妥協的強硬姿態,敢于和俄羅斯、伊朗等帶有反美傾向的國家發展關系。

到馬克里執政時期(2015~ 2019年),阿根廷的外交戰略向中右翼傾斜,但很顯然實用主義是更為重要的原則。馬克里政府執政后,雖然阿根廷與歐美國家、拉美地區國家的緊張關系得到了改善,但這些舉措更多的是出于現實需要、長遠經濟利益和外交平衡的考慮。多元化、平衡、重塑大國形象是馬克里政府外交的特點。

2019年費爾南德斯政府上臺后,一定程度又部分回歸“基什內爾主義”,這側面說明阿根廷國內“庇隆主義”具有廣泛的民意基礎。不過,費爾南德斯的外交政策有待于進一步觀察。

總體而言,從歷史進程看,2001年阿根廷爆發危機后,阿根廷政府調整了外交政策,外圍現實主義理論在之后幾乎被“擱置”。這其中除了有阿根廷國內因素外,也與冷戰后的世界由單極主導轉向“一超多強、多極化”有一定關聯。從外圍現實主義在阿根廷的實踐來看,我們可以從中得到一些啟示與反思。

第一,外交政策應該“多元化”,而非“美國化”。在全球化的今天,外交政策應該為國家經濟發展服務,阿根廷與經濟最發達國家建立友好關系固然重要,但也不應該忽視與第三世界國家的友好往來。第二,外交政策應該平衡。極端反美或極端親美的外交政策都是不可取的。阿根廷的教訓證明,既不能做現存國際體系的挑戰者,也不能做盲從者。第三,外交政策應該立足于本國現實。外圍現實主義理論舉例論證了一些國家追隨一個超級大國,在經濟上獲得了利益,成為了發達國家,但卻忽略了也有一些追隨超級大國的國家沒有改變貧困的例子,比如阿根廷的鄰國巴拉圭。所以,阿根廷的發展,不能將希望寄托于別國,而應立足于本國的實際,積極與鄰國、本區域國家和域外大國互利共贏,創造一個有利的政治經濟環境。

(作者為上海大學拉美研究中心博士后)