多重原因導致非洲恐情逆勢升溫

李偉

隨著“伊斯蘭國”在伊拉克和敘利亞的實體被打垮以及其頭目巴格達迪的死亡,國際恐怖形勢近年趨于好轉。然而,作為恐怖活動重災區的非洲,其面臨的恐怖威脅卻出現不降反升的態勢,漸有取代中東成為國際“圣戰”新戰場之虞,對國際社會和地區安全構成嚴重威脅。造成這種局面的原因有很多,既與當地政經發展不暢,安全力量薄弱,宗教、地方等各種矛盾突出等因素有關,又與中東恐情外溢以及新冠病毒的沖擊密切相連。非洲已成國際反恐的薄弱地區,地區國家須提升能力,國際社會加強幫扶,共同遏制恐患。

非洲恐情出現惡化態勢

2014年來,“伊斯蘭國”成為影響國際恐情走向的最大變量,隨著其中東老巢被打垮打散,國際恐怖形勢近一兩年來有所好轉。澳大利亞智庫“經濟與和平研究所”2020年底發布“全球恐怖主義指數”報告指出,2019年全球死于恐怖襲擊的人數連續第五年下降,中東、南亞兩大國際暴恐活動策源地的恐情也相應減緩。然而,相較中東和南亞,非洲恐情卻出現加速惡化的態勢。

一是恐襲數量增長。根據非洲聯盟恐怖主義研究與調查中心的數據,從2020年1月至8月,非洲發生了1168起恐怖襲擊,與2019年同期的982起襲擊相比,增加了18%。“全球恐怖主義指數”報告也指出,2019年,恐怖主義威脅增長最嚴重的國家大部分都在非洲,排名第一的是布基納法索,其他嚴重的國家包括莫桑比克、馬里和尼日爾。此外,“伊斯蘭國”及其關聯組織2019年在27個國家發動過恐怖襲擊,其中發生在撒哈拉以南非洲的數量占據了41%。

二是內外聯動,亂源增多。非洲長期是國際恐怖活動的重災區,本土恐怖勢力受國際恐怖勢力的影響較大。上世紀90年代以來,“伊斯蘭馬格里布基地組織”與索馬里“青年黨”先后宣稱效忠“基地”組織,成為“基地”組織北非分支與東非分支,另一恐怖勢力“博科圣地”也得到過“基地”組織的幫扶,雙方往來密切。這三股勢力與政府對抗、襲擊平民,導致非洲多地恐情泛濫。早前,三股勢力活動范圍主要在東非、北非和西非,恐怖威脅在非洲更多是一種次區域威脅。后來,隨著利比亞戰爭、馬里危機以及“伊斯蘭國”崛起后加大對非洲的滲透等因素影響,包括西奈半島、薩赫勒地區、中非及非洲南部等地區也開始面臨較為嚴重的恐怖威脅,非洲恐怖勢力有遍地開花之感。尤其需要注意的是,“基地”組織和“伊斯蘭國”現進一步將非洲作為重點滲透地區。“伊斯蘭國”至今先后在非洲宣稱建有八個“行省”,并不斷與“基地”組織搶奪地盤,兩者在薩赫勒地區競爭格外激烈,加重地區恐情。

三是恐黑合流的趨勢更加明顯。非洲恐怖勢力擅搞有組織犯罪活動,且歷史悠久。索馬里海盜猖獗之時,其與索馬里“青年黨”就有著武器交易和互相培訓的傳統;“基地”組織北非分支和“博科圣地”常綁架外國人質獲取贖金。近年來,恐怖分子在東非、北非和薩赫勒等地開辟多個犯罪通道,大搞有組織犯罪活動籌措資金。聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任瓦利就表示,恐怖分子通過非法販運毒品、貨物、自然資源和文物,以及綁架勒索、販運人口、偷運移民等罪行來獲取資金。

恐情升溫的背后原因

非洲反恐是個老難題,一直未得到真正解決。此次非洲恐情再度升溫并非偶然,既是地區國家“打鐵不硬”、無法有效打恐的直接反映,又與新冠疫情蔓延的偶發因素密切相關,并受到中東恐情的加速傳染,導致其恐情再度泛濫。

一是地區國家難以有效應對恐情。非洲國家面臨的普遍共性就是政局不穩、經濟落后、安全部隊力量薄弱,既難以依靠武力徹底消滅恐怖分子完成治標之舉,又無法制定解決恐患的全面綜合治本之策,導致恐患長期存在。同時,恐怖勢力又善于利用政府的這些缺陷見縫插針,并借助宗教、民族等矛盾渾水摸魚,擴大影響。如,尼日利亞恐怖組織“博科圣地”的發展壯大就是利用了尼日利亞的民族—宗教—地域的高度關聯、南北地區矛盾尖銳的特點。為此,地區國家在打擊恐怖勢力時難以持久或有心無力,恐怖勢力能夠制定因應策略大搞襲擊。最近一兩月來,索馬里、乍得湖盆地、薩赫勒地區西部和莫桑比克等地區的重大恐襲案件頻發,尤其是針對平民的襲擊事件明顯增加,地區安全局勢嚴重惡化。

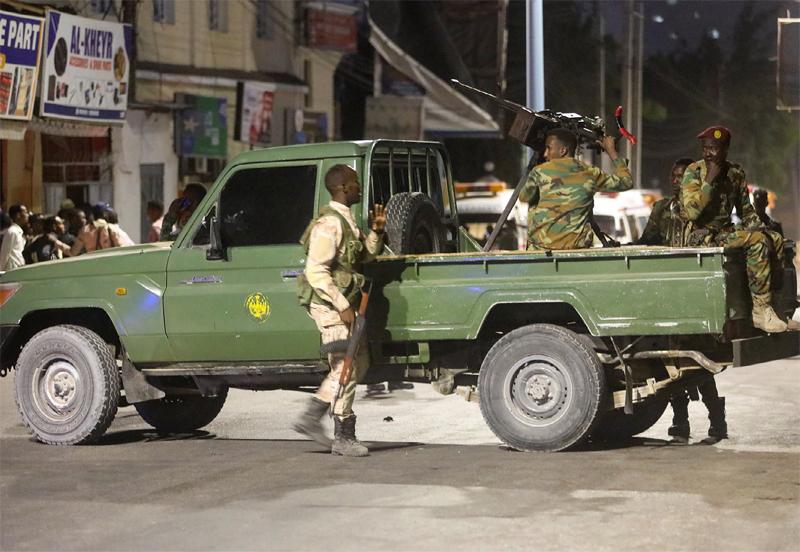

2021年1月31日,極端組織索馬里“青年黨”武裝人員襲擊索馬里首都摩加迪沙一家酒店,造成至少五人死亡,多人受傷。

二是新冠疫情讓恐怖分子有機可乘。一方面,疫情導致各國反恐訓練、部署和行動受限。疫情增加了各國軍隊感染的風險,士兵多數時間都固守軍營,反恐訓練和作戰行動被迫停擺。例如,新冠疫情暴發后,聯合國秘書長古特雷斯一度宣布暫停維和部隊的輪換和部署至去年6月30日,這些維和部隊對于打擊非洲南部等地的恐怖勢力、維護地區安全意義重大。另一方面,軍隊任務發生改變,承擔了更多非軍事職能。作戰打恐已非軍隊的主要任務,抗疫才是當前工作的重心。例如,尼日利亞軍方承擔轉移病人、保護政府食品儲備免遭搶劫等重任。非洲恐怖勢力伺機制造大量恐襲。如,撒哈拉以南的恐怖分子在疫情暴發后加大恐襲力度,去年3月中旬到4月中旬,該地區暴力襲擊事件增加了37%。同時,恐怖分子認為新冠病毒是對“異教徒”的懲罰,進行大量歪曲宣傳,招募到大量同情和支持者。索馬里“青年黨”等還建立隔離和治療設施,并向貧困家庭分發食品和醫療用品,獲得巨大認可,反向助長了民眾對政府的不信任,提升了恐怖組織的吸引力,導致反國家暴力恐怖活動的增加。

三是中東恐情外溢。2011年利比亞爆發戰爭以來,大量中東“圣戰”分子就經利比亞南部邊界進入薩赫勒地區。2019年,美國及其支持的庫爾德武裝“敘利亞民主軍”相繼宣布拿下“伊斯蘭國”在敘的最后據點。同年,其頭目巴格達迪被美追殺而自斃。“伊斯蘭國”衰敗后,開始更多借助外圍力量,相關人員大量向外逃竄,非洲成為理想的轉移之地。美國西點軍校反恐雜志批露,目前“伊斯蘭國”中東核心與非洲各大分支聯系密切,已向非洲地區轉移了大量資源,“伊斯蘭國”西非、中非和西奈半島分支的軍事潛力甚至超過了中東核心,這加速了恐怖主義在非洲大陸的擴散。同時,“伊斯蘭國”在非洲的各大分支已先后宣稱效忠新頭目阿布·易卜拉欣·哈希米·庫萊希。中東“圣戰”分子的到來,不僅提升了當地的暴恐技戰術能力,還使得非洲逐步成為國際“圣戰”最具“前景”的地區之一。

加強自身力量是根本

非洲地區恐情嚴重危及地區安全和民眾生命,國際社會提供了大量幫扶援助非洲反恐,包括聯合國、法國和美國都曾組建反恐聯盟幫助當地國家打擊恐怖勢力。國際社會的幫扶取得了一定成效,但非洲恐怖主義的形成和滋生是個綜合性難題。非洲國家在武力打恐的同時,還需要綜合施策,政府必須提供良治,努力發展經濟,創造就業以及在去激進化、遏制極端思想傳播等方面作出更大努力。聯合國副秘書長羅斯瑪麗·迪卡洛就認為,非洲要從根源上鏟除恐怖主義,必須加大減貧力度、提升治理能力,解決好族群沖突、性別不平等、青年失業等問題,更好實現經濟社會發展,消除恐怖主義滋生的條件。總之,應對恐情,非洲還有很長的一段路要走。

(作者為中國現代國際關系研究院國際安全研究所副研究員)