《典籍里的中國》:有風骨有血肉有方向

開春之際,《典籍里的中國》甫一開播,猶如春雷乍響,不僅創下同類型題材的收視新高,還迅速出圈,掀起一波典籍熱。

作為參與人,我本來沒想到節目能夠引起如此強烈的反響,但現在復盤創作歷程,對標觀眾的評價,卻不得不說,中央廣播電視總臺確實是抓對了點,把對了脈,而這把脈的核心經驗,就是把傳統當傳統,也把觀眾當觀眾。很多時候,一說到傳統,我們總是容易考慮一些相對表象、枝節的東西;而一說到觀眾,又往往覺得年輕人只喜歡花哨的東西,其實傳統遠比我們想象的要厚重,而觀眾也比我們想象的要深沉。中華典籍之中本來就有更值得珍視、也更值得傳播的精神傳統,而如今的電視觀眾也歡迎并且完全能接受更深邃的思想內核,只要你找到合理的表達方式。現在,《典籍里的中國》做到了思想內核和表達方式的統一,贏得了觀眾的追捧,也真正體現出中央廣播電視總臺電視節目的風范。

這個節目好在哪里?從我的角度講,有三點思考:第一,有風骨;第二,有血肉;第三,有方向。什么是風骨?中華傳統文化中有各種各樣的組成部分,但其中最值得珍視的是一些“硬骨頭”,這硬骨頭就是原典。中國的精神是由最核心的典籍代代傳承的,《尚書》就是這樣的原典之一,它所表達的“十六字心傳”是中國古代最重要的思想方法,它所倡導的“民惟邦本,本固邦寧”是最重要的執政理念。講傳統文化,講中國精神,能夠直接從原典入手,這是一件很不容易做到的事情;《典籍里的中國》第一期敢啃“硬骨頭”,這不是獵奇,不是炫技,而是真的向傳統要精髓,向古人要智慧,這本身就是有風骨的事情。這是這檔節目的第一個好處。

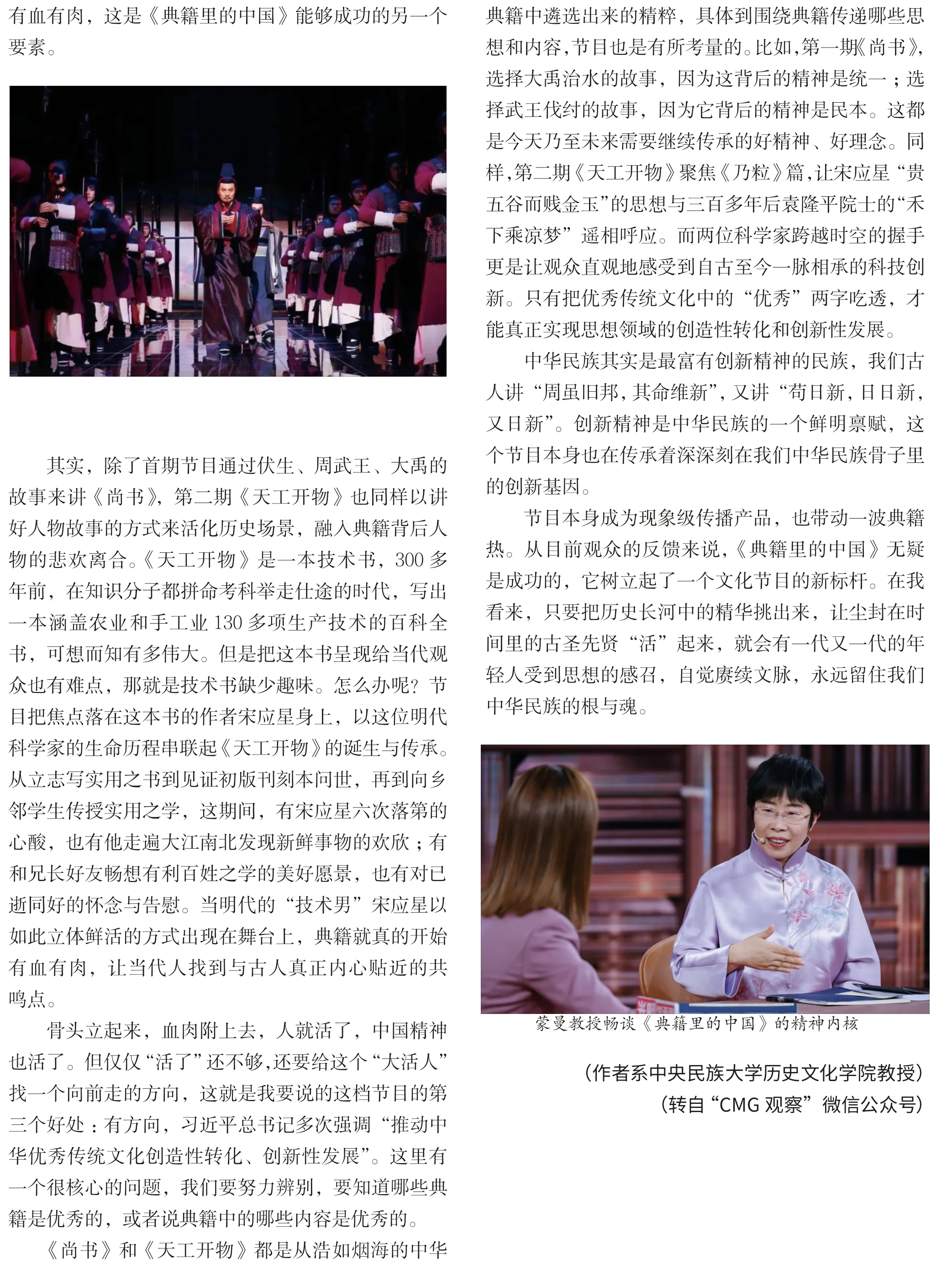

但是,這么有風骨的節目會有一個問題:難。韓愈曾說《尚書》佶屈聱牙,唐朝那么有文化的人都讀不下去,今天讓人們怎么接受?而《典籍里的中國》確確實實讓人接受了,所以我說,這檔節目還有第二個好處,那就是“有血肉”。怎么把一個硬內容做成一個軟表達?或者說怎樣讓骨頭生出血肉呢?這就需要貼近典籍但是不完全聚焦于典籍,而是找準典籍背后的人物,用人的故事把典籍的精神帶出來。比如《尚書》,用的是伏生傳經的經典故事,再用優秀的主創團隊、優秀劇本、優秀導演、優秀演員來把人物的命運表達出來,這就給人們貼近這部典籍提供了抓手。