短音頻:廣播引領(lǐng)移動音頻平臺的突破口

移動互聯(lián)網(wǎng)時代,廣播必須轉(zhuǎn)變話語方式,深耕優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,打通移動傳播渠道。廣播要想抓住處于移動互聯(lián)網(wǎng)之中的用戶群體,就必須打造適合移動互聯(lián)網(wǎng)傳播的可收藏、可轉(zhuǎn)發(fā)、可反復(fù)收聽的廣播音頻精品。短音頻,應(yīng)運(yùn)而生。

一、短音頻:更具傳播價(jià)值的移動互聯(lián)網(wǎng)音頻形態(tài)

賽立信媒介研究有限公司總裁黃學(xué)平將短音頻定義為:在各種新媒體平臺上播放的、適合在移動狀態(tài)和短時休閑狀態(tài)下收聽的、高頻推送的音頻內(nèi)容。其特征有三個:一是體量短小,但邏輯完整,適合碎片化收聽;二是主題鮮明,內(nèi)容有爆點(diǎn),符合個性化收聽需求;三是場景化,可進(jìn)行基于場景的垂直細(xì)分、歸類搜索。總的來說,它是比廣播更具傳播價(jià)值的移動互聯(lián)網(wǎng)音頻。

有學(xué)者認(rèn)為,短音頻節(jié)目雛形起始于時長2分鐘左右的整點(diǎn)或半點(diǎn)新聞播報(bào)。事實(shí)上,若不考慮播放平臺,則可追溯至5分鐘的簡明新聞。而2010年,原中央人民廣播電臺開播的《難忘中國之聲》每期3分鐘,可以說是早期短音頻節(jié)目的代表。2011年,國內(nèi)的廣播電臺開始制作時長為幾分鐘、具有獨(dú)立單元的廣播節(jié)目,其節(jié)目播放終端局限于各自的廣播電臺,發(fā)展并不完善。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,2014年起移動音頻平臺陸續(xù)上線短音頻節(jié)目,此時的短音頻節(jié)目大多是廣播電臺節(jié)目的截取部分。2016年下半年,上海東方廣播中心推出短音頻戰(zhàn)略,設(shè)立“α基金”,鼓勵內(nèi)部員工積極參與制作原創(chuàng)短音頻節(jié)目,并在移動音頻平臺“阿基米德FM”上播放,取得了較好反響。學(xué)界由此掀起了“短音頻是否是移動互聯(lián)廣播的下一個風(fēng)口”的爭論熱潮,短音頻這種音頻形態(tài)逐漸進(jìn)入大眾視野并流行開來。

短音頻出現(xiàn)在各種新媒體平臺上,廣播電臺將精品節(jié)目制作成短音頻投于自己的“兩微一端”上,拓寬節(jié)目的傳播渠道,取得了較好的傳播效果。但更多的短音頻還是集中于各大移動音頻平臺上,如“蜻蜓FM”“喜馬拉雅FM”和“荔枝FM”等。為適應(yīng)用戶碎片化的收聽需求,如今各大移動音頻平臺上已經(jīng)出現(xiàn)了大量的短音頻節(jié)目,且發(fā)展態(tài)勢較好。

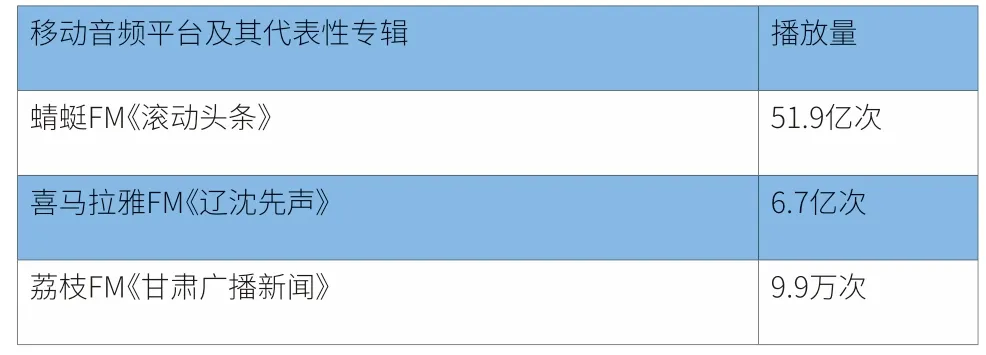

根據(jù)艾媒網(wǎng)《2019 中國在線音頻市場研究報(bào)告》,“荔枝FM”“喜馬拉雅FM”和“蜻蜓FM”在移動音頻領(lǐng)域仍然是三足鼎立。在這三個移動音頻平臺上,短音頻的發(fā)展情況不一,短音頻節(jié)目的播放量差距較大。通過對三大平臺上播放量最高的短音頻節(jié)目專輯進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn),截至2020年12月1日,三大移動音頻平臺上短音頻節(jié)目播放量最高的均是新聞類短音頻。

表1:三個移動音頻平臺新聞類短音頻播放情況

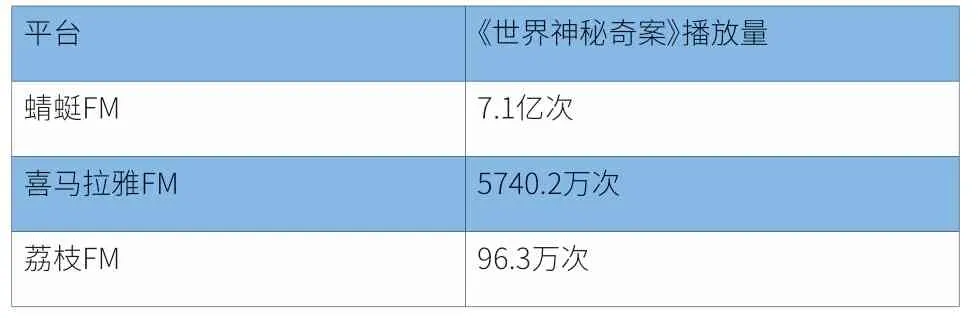

由表1可知,“蜻蜓FM”上的新聞類短音頻節(jié)目播放量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過“喜馬拉雅FM”和“荔枝FM”,發(fā)展?fàn)顩r最佳。此外,“蜻蜓FM”上歷史文化類別中播放量最高的短音頻節(jié)目專輯《世界神秘奇案》在三個平臺中均有播放,但播放量差距懸殊。

表2:三個移動音頻平臺《世界神秘奇案》播放量

在三個移動音頻平臺上,只有“蜻蜓FM”將短音頻設(shè)置為一個單獨(dú)板塊。用戶打開“蜻蜓FM”這一客戶端,在分類中選擇短音頻,就能收聽到所有的短音頻節(jié)目,操作的簡易性也是影響用戶收聽行為的重要因素。綜上,“蜻蜓FM”上的短音頻節(jié)目在三大移動音頻平臺上的發(fā)展態(tài)勢最佳,對“蜻蜓FM”上的短音頻節(jié)目進(jìn)行調(diào)查研究,可以一定程度上了解我國移動音頻平臺短音頻形態(tài)的發(fā)展?fàn)顩r。

二、“蜻蜓FM”短音頻:制作專業(yè)、類型多樣

2014年“蜻蜓FM”的短音頻節(jié)目在平臺上初見端倪,2016年之后“蜻蜓FM”短音頻迅速發(fā)展,節(jié)目播放量十分可觀,這不僅得益于相關(guān)政策的發(fā)布、技術(shù)的發(fā)展和平臺的支持,根本上還是因?yàn)槎桃纛l節(jié)目內(nèi)容本身所具有的特性——短且精。“蜻蜓FM”上的短音頻節(jié)目尤其注重內(nèi)容的生產(chǎn)與呈現(xiàn),多方合力共同打造專業(yè)化的、類型多樣的短音頻節(jié)目,在很大程度上滿足了用戶的收聽需求。

(一)節(jié)目類型多樣,較側(cè)重于非知識性、軟性題材

《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)業(yè)務(wù)分類目錄》將音頻節(jié)目分為以下類別:新聞類、文藝娛樂類、科技類、財(cái)經(jīng)類、軍事類、體育類、教育類、國際類、相聲小品脫口秀類、小說類、歷史文化類、生活類、情感類等。“蜻蜓FM”上的短音頻板塊一共有34個聽單,根據(jù)以上分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行梳理如下:

表3:34個聽單分類情況

由表3可知,34個節(jié)目聽單中,有7個聽單屬于文藝娛樂類內(nèi)容,占比20%;其次是歷史文化類,占比17%;相聲小品脫口秀類、情感類、生活類勢均力敵;剩下的小說類、教育類、軍事類、新聞類等占比較小。綜合占比前五位的內(nèi)容類型,短音頻當(dāng)下的內(nèi)容較側(cè)重于非知識性、軟性題材。

(二)“聯(lián)合制作+版權(quán)購買+PUGC+草根主播”合力引領(lǐng)短音頻專業(yè)制作

“蜻蜓FM”上短音頻節(jié)目類型多樣,其內(nèi)容生產(chǎn)采用了“PGC(專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容)+UGC(用戶生成內(nèi)容)”的模式,除了購買優(yōu)質(zhì)IP 內(nèi)容之外,還吸引大量自媒體人投身于音頻創(chuàng)作。不僅如此,廣播電臺也借助“蜻蜓FM”平臺,打造富有競爭力的短音頻節(jié)目。總結(jié)“蜻蜓FM”短音頻節(jié)目的內(nèi)容來源,共分為以下四類:

1.紙質(zhì)、廣播等媒體與“蜻蜓FM”聯(lián)合制作

“蜻蜓FM”短音頻節(jié)目中,有一部分是購買其他媒體的優(yōu)質(zhì)作品,主要是品牌節(jié)目。紙媒、廣播等媒體優(yōu)質(zhì)資源是“蜻蜓FM”短音頻內(nèi)容的重要來源,具有一定的受眾基礎(chǔ)。如“界面新聞”和“蜻蜓FM”聯(lián)合制作的《界面·洞見》,每天為用戶更新熱點(diǎn)新聞,受到大量用戶喜愛;又如《南方都市報(bào)》社打造的《南方快訊》,憑借其聲譽(yù)也獲得了較高的收聽率;還如中央廣播電視總臺新聞中心的《新聞縱橫》,其收聽率也較為可觀。

將媒體節(jié)目搬運(yùn)至移動音頻平臺上播放,可以達(dá)到雙贏的目的。在融媒體環(huán)境下,媒體積極拓寬傳播渠道,與移動音頻平臺合作,不僅擴(kuò)大了其內(nèi)容傳播范圍,也為移動音頻平臺帶來了大量的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,從而吸引用戶注意力,為短音頻節(jié)目培育用戶黏性。

2.“蜻蜓FM”購買優(yōu)質(zhì)作品版權(quán)

IP 版權(quán)內(nèi)容是“蜻蜓FM”上的特色節(jié)目之一,“蜻蜓FM”通過購買作品版權(quán),可以吸引大量優(yōu)質(zhì)主播參與作品的錄制,為用戶帶來更多收聽選擇。“蜻蜓FM”購買的版權(quán)作品有有聲小說,如《鬼吹燈》《盜墓筆記》《斗羅大陸》等,有暢銷文學(xué)如《人類簡史》《未來簡史》《幸福的七種顏色》等,還有熱播影視如《黃金瞳》《大唐榮耀》《武動乾坤》等,此外還有評書、相聲小品等。

文學(xué)作品向有聲讀物的延伸為移動音頻平臺帶來了大量用戶。“蜻蜓FM”的短音頻節(jié)目有大量的內(nèi)容是來自作品版權(quán)轉(zhuǎn)化而成的音頻作品。如由主播“非議”主講的《大唐風(fēng)云錄》,由“蜻蜓FM”官方購買作品版權(quán),然后由其合作的主播轉(zhuǎn)化為音頻節(jié)目。借助《大唐風(fēng)云錄》這一優(yōu)質(zhì)IP,圍繞該作品創(chuàng)作出的短音頻節(jié)目深受用戶喜愛。

3.“蜻蜓FM”實(shí)施PUGC 戰(zhàn)略,打造精品短音頻內(nèi)容

2015年,“蜻蜓FM”在行業(yè)內(nèi)首次提出PUGC(專業(yè)用戶生產(chǎn)內(nèi)容)戰(zhàn)略,大規(guī)模邀請傳統(tǒng)媒體的專業(yè)節(jié)目主播和時事、軍事、財(cái)經(jīng)、商業(yè)、人文歷史等領(lǐng)域有專業(yè)建樹的意見領(lǐng)袖和自媒體人入駐“蜻蜓FM”,并制作與發(fā)布音頻節(jié)目。音樂電影人高曉松、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士馬紅漫、家庭教育專家周令渝等,各領(lǐng)域的大咖紛紛入駐并參與制作短音頻節(jié)目。

他們利用名人效應(yīng)為“蜻蜓FM”帶來大量用戶,與此同時,“蜻蜓FM”與這些名人進(jìn)行合作,他們生產(chǎn)付費(fèi)內(nèi)容,吸引用戶產(chǎn)生知識付費(fèi)行為,將平臺上的短音頻作品轉(zhuǎn)化為短音頻產(chǎn)品,也成為變現(xiàn)的路徑之一。

4.草根主播自制原創(chuàng)節(jié)目

“蜻蜓FM”為“草根主播”提供了一個相對較大的展示自我的平臺,提供優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的普通人也能通過音頻產(chǎn)品收獲屬于自己的忠實(shí)聽眾,進(jìn)而在這個過程中實(shí)現(xiàn)“主播夢”,最終找到并創(chuàng)造自我價(jià)值。

“蜻蜓FM”上有相當(dāng)部分的優(yōu)質(zhì)短音頻節(jié)目來自“草根主播”,如主播“播音黯古辰風(fēng)”曾經(jīng)只是一位仙俠劇愛好者,他把《武逆》這本小說的精彩片段做成10分鐘左右的短音頻節(jié)目,上傳至平臺,從2016年起至今已經(jīng)更新了2001期節(jié)目,每期節(jié)目的播放量從最初的十幾次到現(xiàn)在的2000萬+,總播放量達(dá)到了23.5億次。

三、廣播對短音頻發(fā)展的價(jià)值引領(lǐng)

“蜻蜓FM”上的短音頻節(jié)目內(nèi)容多是來自廣播電臺、版權(quán)購買、專業(yè)用戶生產(chǎn)和普通用戶自制,不同的節(jié)目內(nèi)容來源帶來的節(jié)目效果與用戶體驗(yàn)大有不同。廣播電臺具備良好的用戶資源、內(nèi)容和主播優(yōu)勢,其生產(chǎn)的短音頻節(jié)目在“蜻蜓FM”上頗受歡迎,對短音頻的未來發(fā)展提供價(jià)值引領(lǐng)。

(一)廣播電臺短音頻節(jié)目的用戶資源和內(nèi)容優(yōu)勢

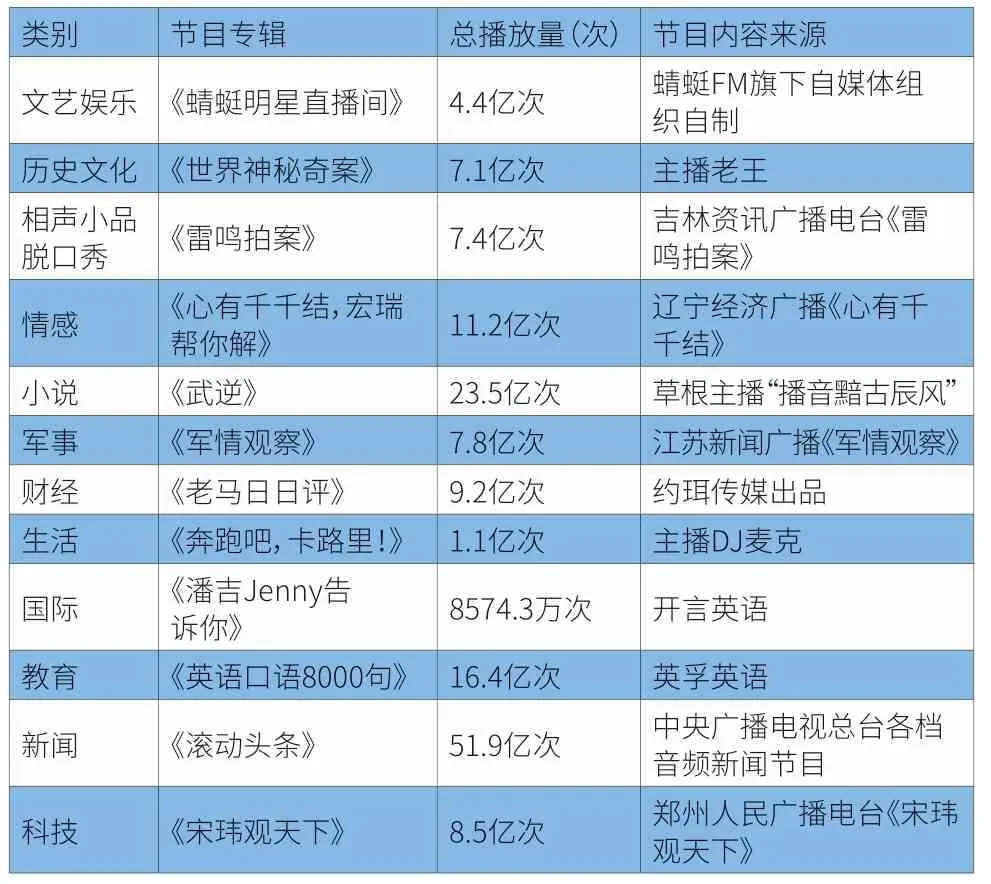

由表4可知,在12個不同類別的短音頻專輯中,有5個專輯內(nèi)容來自廣播電臺的品牌節(jié)目,占比約42%。新聞類別播放量最高的短音頻專輯《滾動頭條》的內(nèi)容來自于中央廣播電視總臺廣播頻率,截至目前其播放量高達(dá)51.9億次;科技類別播放量最高的短音頻專輯《宋瑋觀天下》的內(nèi)容來自鄭州人民廣播電臺;軍事類別播放量最高的短音頻專輯《軍情觀察》的內(nèi)容來自江蘇廣播電視總臺新聞廣播;情感類別播放量最高的短音頻專輯《心有千千結(jié),宏瑞幫你解》的內(nèi)容來自遼寧廣播電視臺經(jīng)濟(jì)廣播的情感節(jié)目;相聲小品脫口秀類別播放量最高的短音頻專輯《雷鳴拍案》的內(nèi)容來自吉林廣播電視總臺資訊廣播。

表4:12個類別中播放量最高專輯的相關(guān)情況

FM88.8 遼寧經(jīng)濟(jì)廣播精心打造了一檔心理解壓類情感節(jié)目《心有千千結(jié)》,主播宏瑞于周一至周五12:00~13:00 開播,每天直播完成后,主播將當(dāng)日的精品內(nèi)容剪輯成大約5~6個3分鐘左右的短音頻上傳至“蜻蜓FM”平臺上,歸類在短音頻專輯《心有千千結(jié),宏瑞幫你解》中,至今播放量高達(dá)11.2億次,在情感類別短音頻節(jié)目中播放量居第一。

(二)廣播電臺短音頻節(jié)目的主播優(yōu)勢

“蜻蜓FM”上的節(jié)目主播,不僅僅是具有專業(yè)背景的媒體組織或?qū)I(yè)從業(yè)人員,由于技術(shù)門檻較低,普通用戶也活躍其中,為其內(nèi)容生產(chǎn)添上了濃重的一筆。但是,通過對“蜻蜓FM”上播放量較高的短音頻節(jié)目進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn),優(yōu)質(zhì)節(jié)目內(nèi)容多數(shù)來自廣播電臺,廣播電臺主播打造的短音頻節(jié)目更受用戶青睞。將“蜻蜓FM”上的34個短音頻聽單分為12個類別,分別對這12個類別中播放量最高且至今仍在更新的節(jié)目和主播進(jìn)行梳理如下:

表5:12個類別播放量最高專輯主播情況

由表5可知,“蜻蜓FM”上的短音頻主播較為多元,廣播電臺的主播、各領(lǐng)域著名專業(yè)人士、專業(yè)自媒體組織和普通個人。對播放量最高的短音頻專輯的主播進(jìn)行梳理發(fā)現(xiàn),在12個類別的專輯中,有33.3%的專輯是由廣播電臺節(jié)目主播所帶來的,占比最高;16.7%來自自媒體組織,25%來自個人,25%來自各領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。

(三)廣播媒體引領(lǐng)移動音頻平臺短音頻的現(xiàn)實(shí)路徑

1.內(nèi)容:提升短音頻內(nèi)容公信力與影響力

毋庸置疑,不管是在傳統(tǒng)媒體時代還是移動互聯(lián)網(wǎng)時代,用戶更愿意相信主流媒體所傳播的內(nèi)容。因此,在“蜻蜓FM”上,廣播電臺打造的短音頻節(jié)目借靠主流媒體的公信力擁有了較多的追隨者。比如江蘇廣播電視總臺新聞廣播主播世寧主持的《軍事觀察》,縱論天下軍情,解析兵道玄機(jī),每條5分鐘左右的短音頻至少有2萬+的播放量。在內(nèi)容為王的時代,廣播電臺必須精煉內(nèi)容,打造適合在移動音頻平臺上播放的音頻內(nèi)容,側(cè)重于挖掘非知識性、軟性題材,做好“硬知識”的“軟處理”,契合用戶需求。同時,廣播電臺也必須對內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),提升內(nèi)容公信力與影響力。

2.人才:打造短音頻制作專業(yè)隊(duì)伍

廣播電臺在“蜻蜓FM”上的短音頻節(jié)目收聽量可觀。擁有廣播電臺主持經(jīng)驗(yàn)的主播所打造的短音頻節(jié)目播放量較高,原因可能在于廣播電臺的影響力以及為主播提供的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,吸引流量;此外,廣播電臺主播受過專業(yè)訓(xùn)練,專業(yè)能力較強(qiáng),帶來的音頻節(jié)目在形式和包裝上更能聚集用戶。因此,廣播電臺應(yīng)積極發(fā)揮專業(yè)主播優(yōu)勢,打造短音頻制作專業(yè)隊(duì)伍。

3.渠道:實(shí)現(xiàn)短音頻節(jié)目融媒傳播

廣播電臺可以為“蜻蜓FM”短音頻的發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,“蜻蜓FM”則可以拓展廣播電臺節(jié)目的傳播渠道。廣播電臺在“蜻蜓FM”上打造短音頻節(jié)目,吸引用戶收聽行為的發(fā)生,也可以為廣播節(jié)目引流。此外,隨著媒體融合進(jìn)程的加深加快,短音頻節(jié)目的可視化也是實(shí)現(xiàn)短音頻節(jié)目融媒傳播的方式之一。

隨著5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等相關(guān)技術(shù)的發(fā)展,越來越多的智能音頻終端出現(xiàn),智能音箱、可穿戴設(shè)備等都成為了音頻的播放出口,廣播不僅要深耕移動音頻平臺路徑,還要促進(jìn)自身智能化轉(zhuǎn)型,打造真正意義上的智慧廣播。

注釋

①盧翠利、吳曉飛:《廣播短音頻+移動互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)踐探索淺析》,《傳播力研究》,2018年第20期。

②黃學(xué)平:《短音頻:移動互聯(lián)廣播的下一個風(fēng)口》,《中國廣播》,2018年第9期。

③唐瓊斐:《物聯(lián)網(wǎng)來了,廣播如何借力短音頻站穩(wěn)C位》,《中國廣播》,2019年第4期。