《日本插花藝術》課程實踐教學體系的構建研究

潘紅艷

(大連藝術學院,遼寧 大連 116600)

《日本插花藝術》課程實踐教學體系的構建研究

潘紅艷

(大連藝術學院,遼寧 大連 116600)

隨著高等教育理念的不斷更新和教學改革的不斷進行,大學課程的教學模式也發生著翻天覆地的變化。和單純的理論教學相比,實踐教學越來越受到重視。而《日本插花藝術》作為一門實踐性較強的課程,其實踐教學體系的構建更有著十分重要的意義。

日本插花藝術;實踐教學體系;構建研究

日本插花起源于中國,在隋唐時代由日本人小野妹子傳入日本,發展至今已經成為重要的傳統藝術。日本花道的流派眾多,主要流派有池坊流、小原流、草月流、古流、宏道流、遠州流、松月堂古流、末生流等。

《日本插花藝術》是大連藝術學院開設的一門全院性選修課,是一門讓學生不斷進行動手實踐的課程。第一課堂教學由留學日本多年并取得了“草月流”插花師范資格的專業老師擔當,第二課堂和第三課堂的開展,由外語教研室全體日語老師擔當實踐教學指導團體。該課程自2012年開設以來,融實踐性、藝術性、審美性為一體受到了廣大師生的青睞。尤其作為一所藝術院校,該課程為各藝術專業學生的專業素質和藝術審美水平提升都起到了很好的促進作用。例如:提升酒店管理專業學生前臺及大廳設計方面水平;提升景觀設計專業學生室內設計水平;提升服裝設計專業學生色彩調和水平;提升雕塑專業學生空間造型設計水平。當然,對提高日語專業學生對日本傳統文化的理解也有很大幫助作用。

1 第一課堂實踐教學

第一課堂的實踐活動指的是包括與理論教學融為一體并在校內進行的實驗實訓、專業綜合訓練、綜合課程實訓等。《日本插花藝術》課程在大連藝術學院多媒體教室進行。

課程內容包括基礎理論講解(30min)和實踐插花指導(60min)。每次課堂的前30min教師會進行基礎理論講解,包括日本插花的歷史發展、“天”、“地”、“人”的插花理念和各流派特點等,并講解當天課程的插花基本理論。基礎理論講解后是實踐教學內容,主要采取項目教學法。即3~4人為一組,根據教師的理論講解和要求,完成當天的一個小項目即一個插花作品創作。這種方法,既增強了課程的趣味性,也促進了學生間的團結合作。各個小組作品完成后,進行作品展示,教師對展示作品進行適當的點評。

2 第二課堂實踐教學

第二課堂的實踐活動是多種多樣的,包括各種社團活動、各種資格考試、各種比賽等。大連藝術學院的第二課堂活動內容較為豐富,為了體現素質教育,向全院師生展示《日本插花藝術》課的課程效果,經任課教師申請每學期期末都會組織“藝術插花作品展”。該作品展展出的都是由參加《日本插花藝術》選修課的學生分組完成的插花作品,插花作品要有特有的主題和自己的特色,并從花材選購、花型設計到動手操作、作品后期維護都要由學生自己來完成。

“藝術插花作品展”一般持續展出一周,會邀請全院師生前來參觀學習。并有時會和藝術設計、美術雕刻等專業合作進行展出,作品展很好地展示了大連藝術學院的相關專業水平。最后由投票選舉出優秀作品,并由任課教師向學校申請為獲獎學生加實踐學分。這項活動極大地調動了學生的學習積極性和動手熱情,“藝術插花作品展”已經被學校列為常態化教學展出內容。

3 第三課堂實踐教學

第三課堂實踐活動是指在學校以外的教學活動場所開展的各種活動。作為《日本插花藝術》課的延伸,該門課的實踐教學指導團體不僅努力與校外企業合作還拓寬思路帶領學生申請遼寧省大學生創業項目,這些第三課堂的實踐教學取得了豐碩的成果。

(1)校企合作。該課程和大連地區一個高檔次、有名望的實體鮮花店“花田喜鋪”進行合作,每次授課所需要的花材都由該店提供,校方為該實體店進行產品宣傳。課程會定期邀請該實體店員工走進課堂為學生講解插花的主要用途和市場銷售情況等。

(2)大學生創業。本課程選拔優秀學生組成大學生創業團隊,并申請獲批了2015年遼寧省大學生創業訓練計劃項目“大藝花坊”。該創業項目通過構建“線上”淘寶交易平臺、網頁交易與“線下”實體花店,引導大學生原創文化藝術產品和文化服務面向文化產業市場需求,促成大學生文化創意的策劃、推廣和銷售。“線上”交易互動平臺是通過電子商務手段,開展面向社會為主,主要推廣花道藝術,在原創藝術產品及文化服務的信息推廣以及交易達成;“線下”在校園內開設花店,宣傳插花藝術與插花之間的結合,面向大連藝術學院全校生和校友。

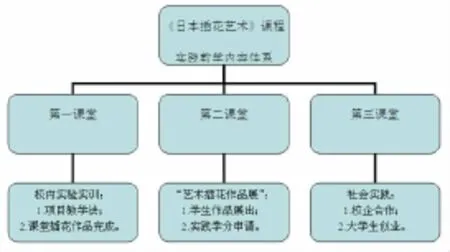

總之,經過一系列的努力,《日本插花藝術》課程已經構建了第一課堂、第二課堂、第三課堂聯動的實踐教學體系,如圖1所示:

圖1 實踐教學體系圖

今后,大連藝術學院將繼續構建《日本插花藝術》課程實踐教學體系,并以該課程為平臺,帶動大學生更好地創業,并為服務于地方經濟做出自己的努力。

[1]薛瑩.日本插花藝術課程教學實踐與探索[J].中國科教創新導刊,2014,(13).

[2]鄭青.日本插花藝術史上的中國因素[J].博覽群書,2006,(12).

[3]劉洪華.基于三課堂聯動的實踐教學體系構建[J].當代教育實踐與教學研究,2015,(9).

A Study on the Construction of the Practical Teaching System of Japanese Floral Art

PAN Hong-yan

(Dalian Art Institute,Dalian,Liaoning 116600,China)

With the continuous updating of the concept of higher education and the continuous reform of teaching reform,the teaching mode of university curriculum has also undergone great changes.Compared with the simple theoretical teaching,practical teaching has been paid more and more attention.The“Japanese floral art”as a practical course,the construction of its practical teaching system is more important.

Japanese flower arrangement art;practice teaching system;construction research

S688.2-4

A

2095-980X(2017)02-0226-01

2017-02-18

潘紅艷(1981-),女,遼寧朝陽人,碩士,講師,主要研究方向:日語(語言文化)。