郵輪高腹板梁開孔應力分析

陳剛,高茜,朱庭國,單中陽

(上海外高橋造船有限公司,上海 200137)

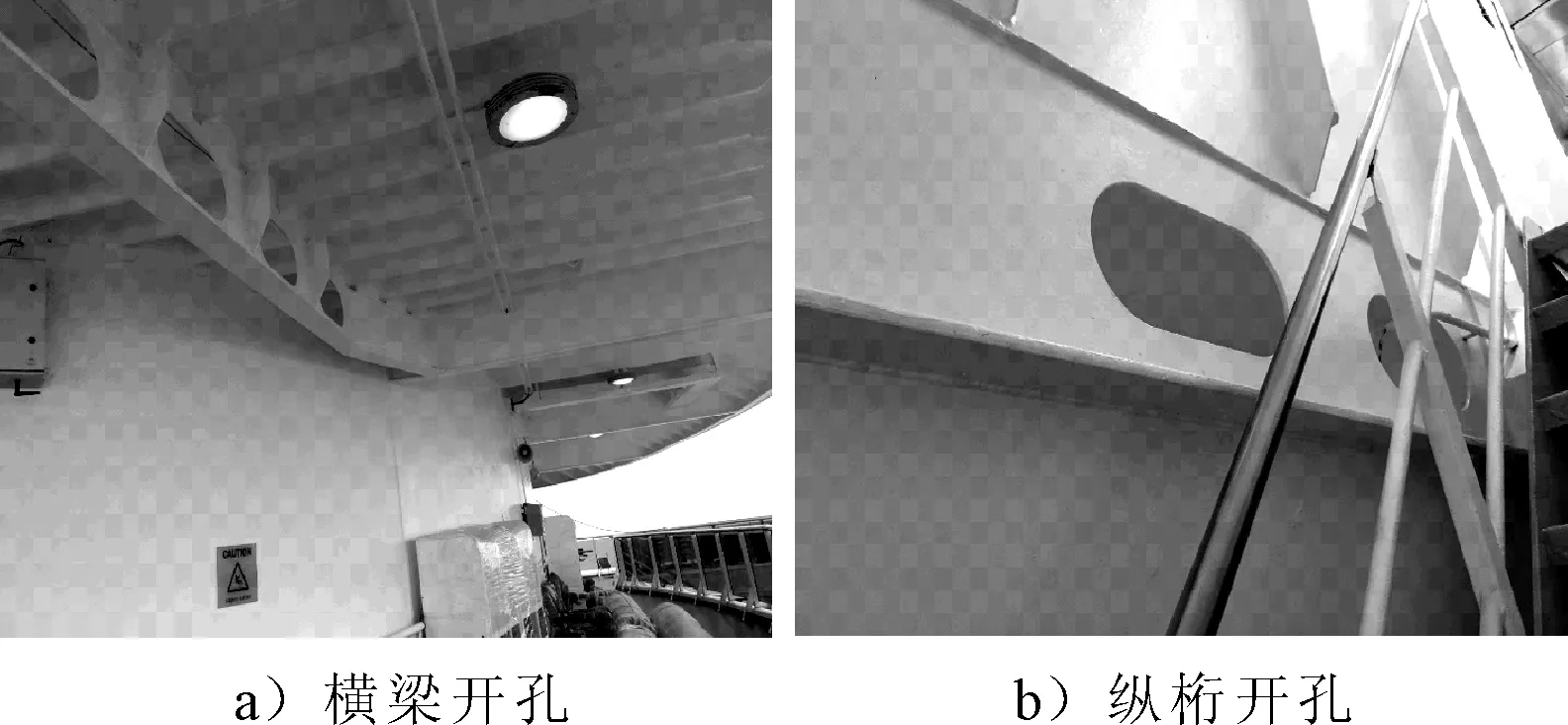

郵輪作為布置型船舶,為滿足各類電纜、通風管路和輪機管系等的鋪設需求,不可避免地需在甲板縱桁和橫梁的腹板布置大量穿越孔,見圖1。

圖1 郵輪上開孔位置

甲板縱桁和橫梁作為主要支撐構件,形成框架結構共同抵御局部載荷,并且甲板縱桁需同時提供總縱強度。大量的開孔削弱縱桁和橫梁的結構強度,破壞結構主要支撐構件的連續性,同時造成開孔周邊應力水平顯著提升,出現應力集中現象[1-2]。因甲板縱桁的開孔評估需考慮疊加船體梁的總縱應力的影響,甲板縱桁的跨距不僅相對橫梁短,而且開孔密集程度低,故不在本文中進行討論。在實際的郵輪設計過程中,已在詳細設計階段,為方便后續生產設計的推進,提供標準開孔布置的節點圖,同時提供開孔標準指導,但是實際在生產設計各專業協調和模型平衡階段還是會頻頻出現非標準開孔。對于非標準開孔均需進行單獨評估和分析以保證強度。目前工程上對于腹板開孔強度計算方法一般分為兩種,空腹梁理論和有限元分析法。本文分析開孔尺寸、開孔位置參數以及不同的補強方式對孔周切向正應的影響,以期能夠給結構設計提供參考。

1 船級社相關規定

各家船級社均對橫梁腹板開孔進行相關描述性規定,分別包括無需額外加強的開孔尺寸、不宜開孔的范圍等。本文以郵輪入籍量較多的3家船級社的規定為參考,分別為英國勞氏船級社(LR),意大利船級社(RINA)和挪威德勞船級社(DNV-GL)。

LR規定,腹板開孔高度不超過腹板高度的25%,且孔的邊緣與面板的距離不小于腹板高度的40%。開孔的長度不超過腹板高度和縱骨間距的60%中的大者,且孔端部到縱骨貫穿孔角隅的距離相等。當開孔尺寸超出上述情況,因進行相應的補強。開孔邊緣應光滑且具有良好的圓角。次要構件的貫穿孔應減小應力集中的產生。貫穿孔的寬度盡量減小,且頂部邊緣倒圓角,或半徑盡可能的增大。在集中載荷和高剪力區域,應避免設置人孔,減輕孔和其他開孔,尤其位于跨端部或支柱下方;應布置于梁端部肘板或其他高應力區域200 mm以外[3]。

RINA規定,次要構件的貫穿孔不超過主要支撐構件高度的50%,減輕孔類的開孔應與面板和貫穿孔角隅等距,通常情況下不超過腹板高度的20%。開孔位于跨中部時,開孔長度應不大于相鄰開孔的間距;開孔位于端部時,開孔長度應不超過相鄰開孔間距的25%。開孔超過上述情況后,應進行加強設計。開孔避免設置在端部肘板端部[4]。

DNV-GL規定,人孔、減輕孔等開孔避免設置在集中載荷和高剪力區域。開孔邊緣應光滑且具有良好的圓角。開孔位于跨中部時,開孔長度不大于相鄰開孔的間距;開孔位于端部時,開孔長度不超過相鄰開孔間距的25%,無需進行加強[5]。

LR和RINA于各自的客船有限元指南中規定,當出現主要支撐構件開孔的高度超過腹板高度的25%,或甲板縱骨貫穿孔的高度超過腹板高度的50%且無補板,或支柱錯位、缺失以及結構連續性無法保證,或主要支撐構件采用新穎特別非常規的設計的情況時,均要求對甲板縱桁和橫梁的開孔進行單獨的局部計算校核,即在甲板均布載荷的作用下評估開孔的強度,并且對縱桁的開孔同時要求疊加全船有限元得到的縱向應力進行校核[6-7]。DNV-GL則是將這部分計算分析包含在細網格計算中進行評估。且均要求在評估橫梁開孔時,需計及甲板縱骨貫穿孔的影響[8]。

2 空腹梁理論

空腹梁理論[9]將開孔剖面分為上、下T型梁,各自承受剖面上的剪力作用,該剪力在T型梁剖面處產生的次彎矩形成正應力,與主彎矩產生的正應力疊加,從而造成正應力重新分布。所以空腹處的正應力包括彎矩引起的正應力和剪力次彎矩引起的正應力兩個部分。通常開孔處的剪力分配可分為按照上、下2個T型梁的腹板高度,以及按照剖面慣性矩比例分配兩種方式,多采第二種進行強度校核。并且假設截面保持平面變形,即符合平斷面假設;在剪力作用下,空腹截面處總剪力按剛度分配于上、下2個T型梁;由剪力引起的彎矩的反彎點出現在每個孔洞的垂直中線上;在純彎矩作用下,空腹梁截面上的彎曲正應力分布均勻。

該方法在建筑行業廣泛運用于蜂窩組合梁的分析計算中,法國船級社(BV)也在規范中對于腹板大開孔由剪切引起二次應力給予考慮,并采用類似的方法進行規范初步評估,但僅僅針對獨立大型開孔,不能準用于確評估密集開孔時應力水平,即無法考慮相鄰開孔間的相互影響。通過理論計算公式和有限元計算結果的對比,數值偏差較大,并不能直接應用在腹板開孔強度的分析。經過綜合考慮,對于橫梁高腹板開孔的強度分析仍采用有限元直接計算。

3 開孔應力分析

3.1 孔周切向正應力的分布特點

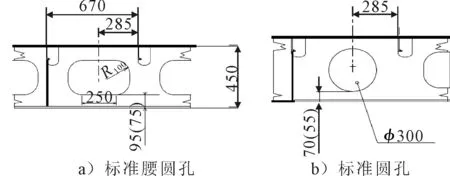

目前郵輪橫梁腹板采用標準的兩種開孔形式,圓孔和腰圓孔見圖2。

圖2 標準橫梁開孔示意

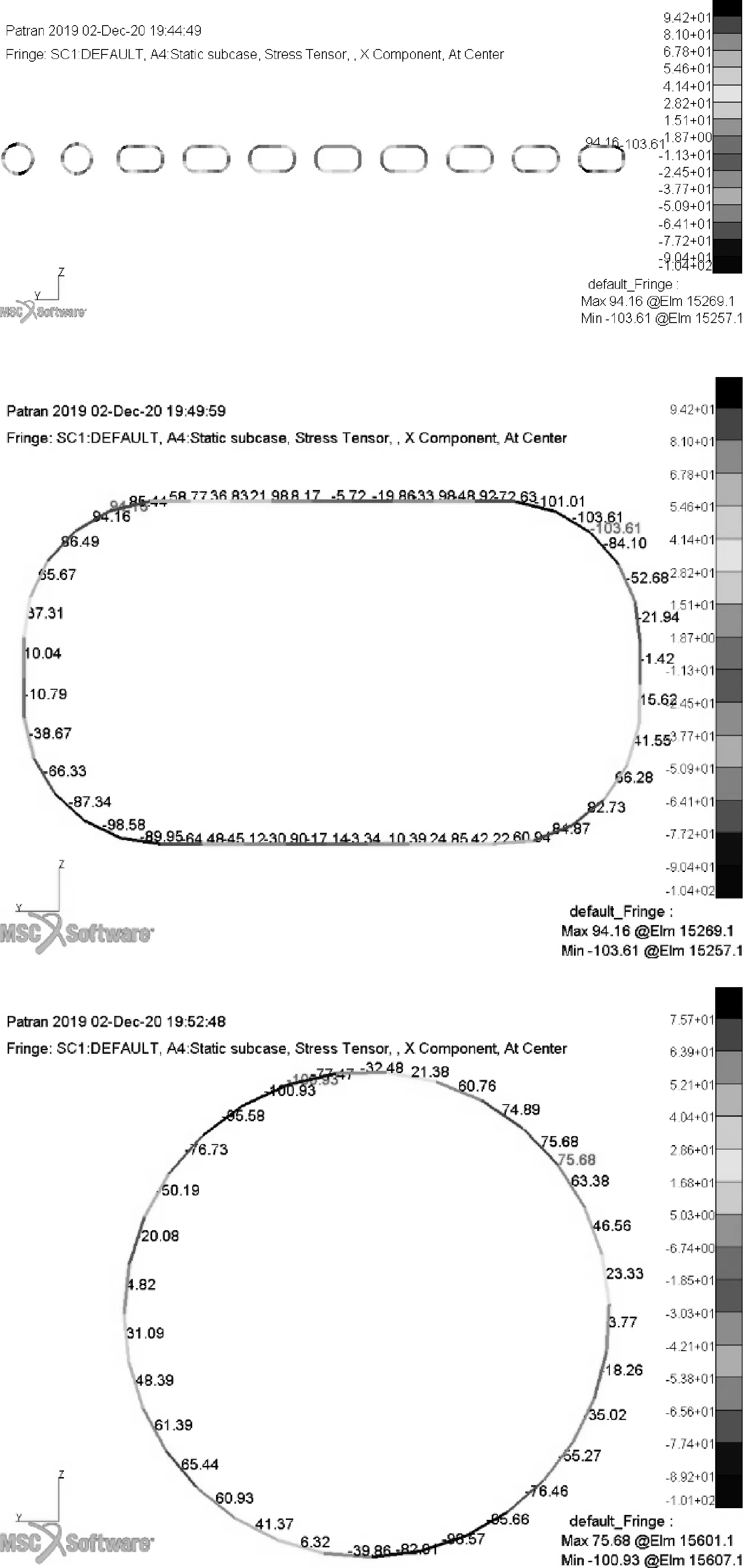

開孔位置由于甲板縱骨無補板的貫穿孔的存在,為避免開孔間的相互作用,相對位置更靠近面板。在橫向甲板均布載荷作用下,2類開孔的孔周切向正應力分布,見圖3。

圖3 孔周切向正應力分布圖

2類開孔的切向正應力分布情況類似,孔周四角都存在明顯的應力集中現象。4個峰值出現在與梁軸線約成45°度的孔邊緣,并且應力集中影響局限于開孔周圍。開孔位置越靠近端部,最大孔周切向正應力值越大。橫向載荷的作用下,腰圓孔的應力集中情況較圓孔要高。將高腹板梁理解分為主要承受彎矩的跨中和主要承受剪力的端部2個部分,由于端部剪力作用明顯,造成剪力次彎矩引起的切向正應力增加明顯,從而導致切向正應力值的顯著增大,而跨中的剪力值和彎矩值相比要小,孔邊切向正應力集中現象不明顯。

3.2 孔的尺寸對于應力的影響

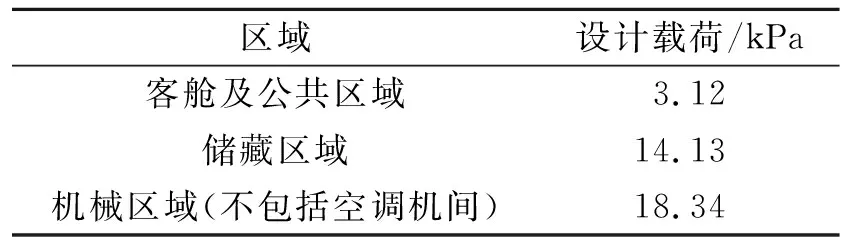

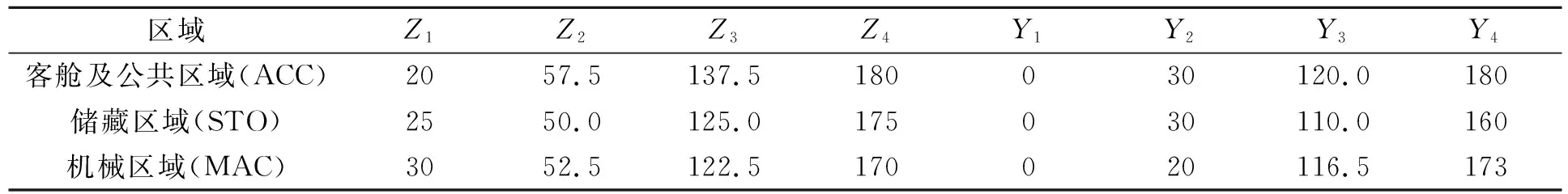

郵輪較為常用的3類區域局部載荷分別為客艙及公共區域,儲藏區域,以及機械區域,橫向荷載值見表1。

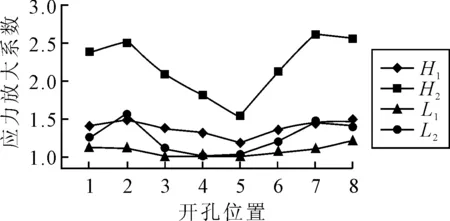

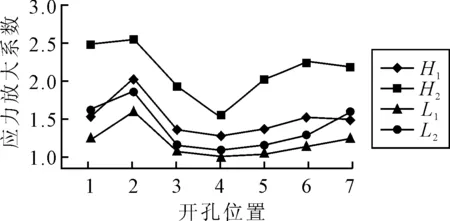

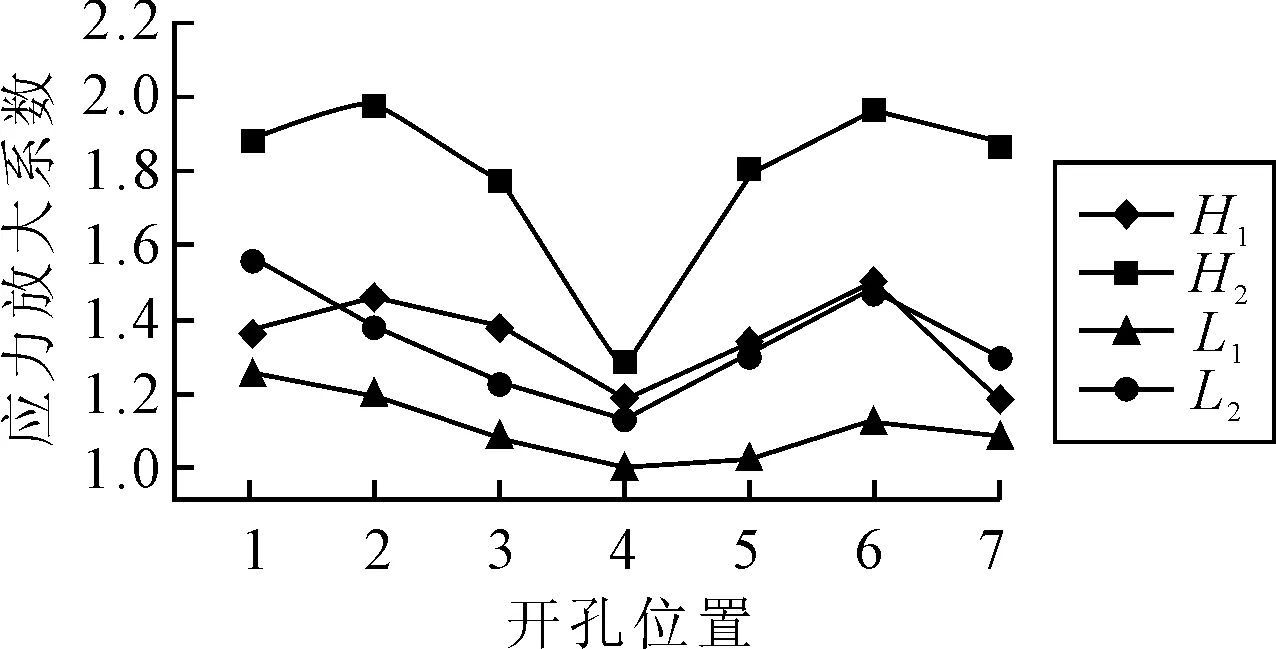

整理目前收到的修改進行分類總結,針對腰圓孔進行長度以及高度方向修改后對于應力集中系數的影響進行分析。選取具有代表性的開孔加長50 mm(H1)和100 mm(H2),以及開孔增高50 mm(L1)和100 mm(L2)作為算例。橫梁上的開孔位置按照標準開孔從船舯向舷側以此編號,孔周切向正應力計算結果見圖4~6。

表1 甲板設計載荷表

圖中的應力放大系數為修改后與標準開孔時的最大孔周切向正應力比值。對于3類區域,總體結果呈現相同的趨勢,隨著開孔高度增加,腹板截面面積進一步減小,剪應力增大,造成孔周切向正應力隨之增加;隨著開孔長度加長,剪力引起的次彎矩造成的正應力增加明顯,導致孔周切向正應力顯著增加。對于3類區域,孔周切向正應力對于開孔高度變化的敏感度大于開孔長度變化,尤其是當開孔位于端部這類剪力大的區域,當開孔位于跨中,應力放大系數相對較小。

圖4 客艙及公共區域

圖5 儲藏區域

圖6 機械區域

3.3 孔的位置對于應力的影響

因橫梁開孔實際為多專業共用,在協調過程中也頻頻出現開孔位置的移動,針對這一變化,并且考慮到3種區域的本身布置特點,選取計算的位置見表2。

表2 計算位置選擇

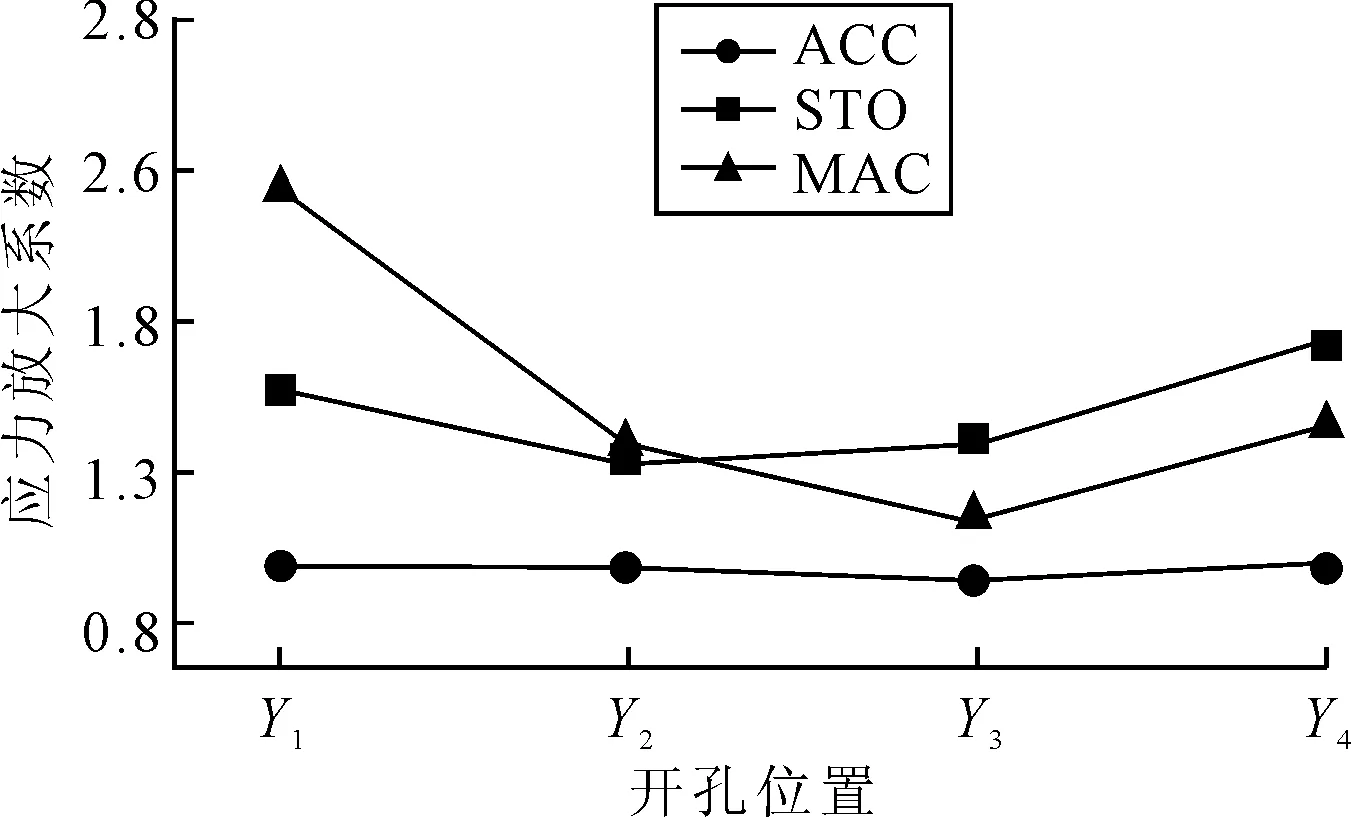

圖8 橫向位置對應力的影響

計算結果見圖7、8。對于3類區域,即客艙及公共區域(ACC),儲藏區域(STO),以及機械區域(MAC),總體呈現相同趨勢,開孔的垂向位置越偏向面板,孔周切向正應力增加趨勢越明顯。甲板板作為橫梁的帶板,梁的中和軸偏向于甲板位置,當開孔向甲板靠近時,孔周切向正應力有減小的趨勢。開孔的位置橫向移動時,尤其靠近兩側貫穿孔,開孔間的相互影響顯著,孔周切向正應力急劇增加。

3.4 補強方案對于應力的影響

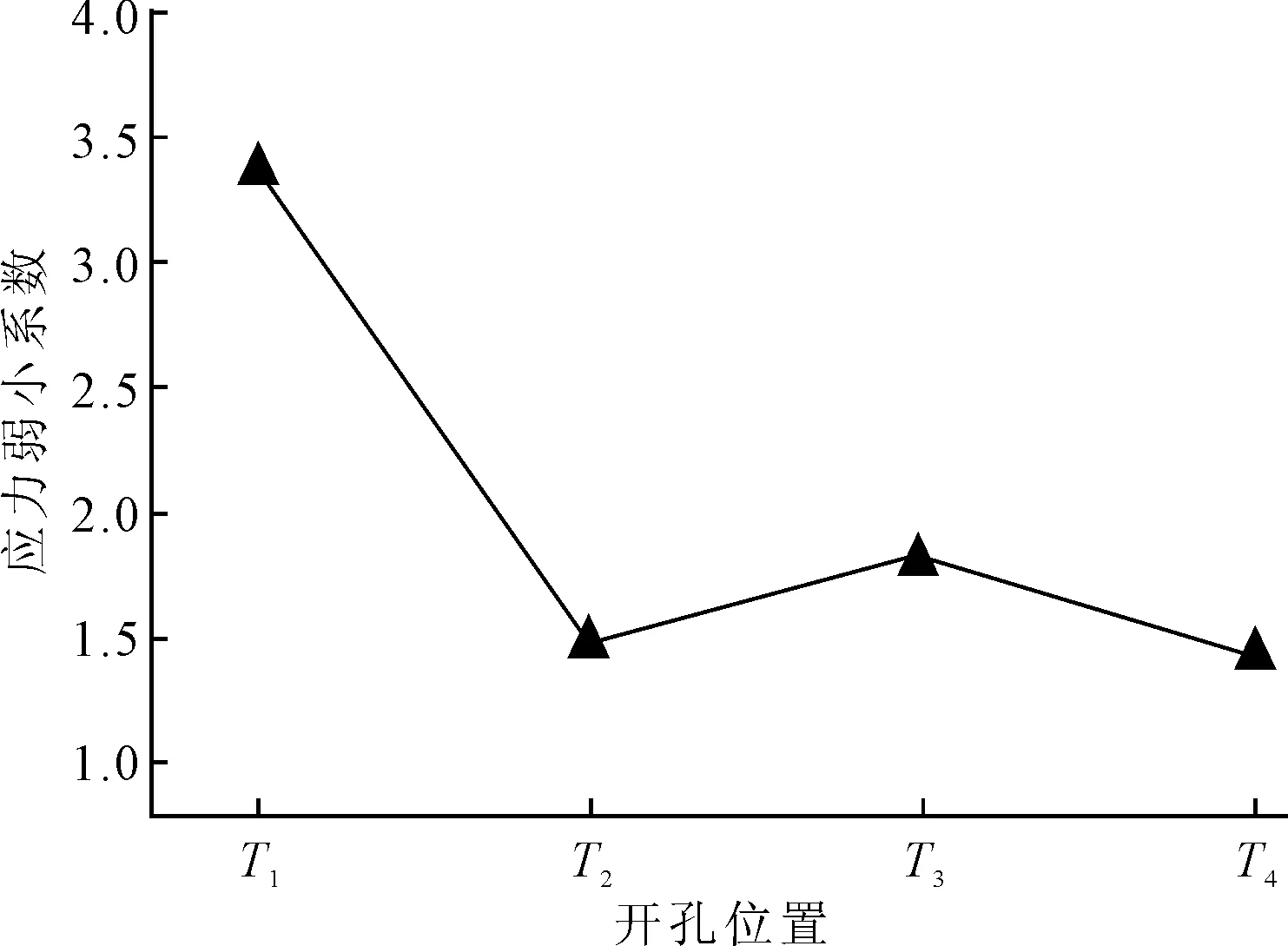

目前常用的補強方案大致分為4種:孔邊緣加面板,貫穿孔處補水密補板,增加腹板厚度以及橫梁面板下補扁鋼。設計階段通常采用前3種方式進行加強,最后1種一般用作建造完成后的補強。選取局部甲板均布載荷最大的機艙區域,采取邊緣加寬度為80 mm厚度與腹板相同的面板(T1),貫穿孔處補水密補板(T2),腹板厚度增加為50%的腹板板厚(T3),以及面板下補80 mm厚度和腹板一致(T4)的4種加強方案,進行對比計算,計算結果見圖9。

圖9 補強方案對應力的影響

由圖9可見,孔邊緣加面板是最為有效的加強方式,可以有效增加剖面模數,進而減小孔周切向正應力。增加腹板厚度以及面板下加扁鋼則是較為有效的增加剪切面積的方式。貫穿孔處增加水密補板則能夠減小密集開孔對于應力的影響,但減小的效果有限。

4 結論

船級社均要求高應力區域、梁端部以及支柱下方時應避免開孔,當不可避免,應進行相應的加強。由于貫穿孔的存在以及開孔間距的影響不容忽視,空腹梁理論不能直接應用于郵輪橫梁開孔加強校核,仍采用有限法進行分析。當進行開孔尺寸調整時,謹慎修改靠近梁端的開孔高度,優先選擇開孔長度增加。當進行開孔位置調整時,垂向盡量少向面板偏移,減輕對于面板的要求,橫向則避免與貫穿孔的位置過于接近,減小開孔間的相互影響。選擇補強方案時,孔邊緣加面板減小應力集中的效果最為顯著,可作為首選。