信息不對稱、交易費用與國家治理現(xiàn)代化

趙術(shù)高 李珍

摘要:推進(jìn)國家治理現(xiàn)代化是完善和發(fā)展中國特色社會主義制度的核心命題,意義深遠(yuǎn)重大。然而學(xué)術(shù)界基于政治、公共管理等視角的文獻(xiàn)盡管提供了國家治理方面豐富的經(jīng)驗性解讀,但對國家治理行為邏輯的分析尚顯不足,忽視了交易費用對國家治理的影響。本質(zhì)上,國家治理現(xiàn)代化是一個適應(yīng)技術(shù)進(jìn)步,克服信息不對稱、激勵不相容和不確定性的制度變遷過程。從交易費用理論的視角,國家治理即是對交易費用的治理,包括信息不對稱及其伴生的激勵不相容和不確定性。大數(shù)據(jù)技術(shù)能有效緩解信息不對稱,從而降低交易費用,并使得信息成為與土地、勞動力、資本和技術(shù)一樣的市場要素。大數(shù)據(jù)技術(shù)必將對傳統(tǒng)基于信息不對稱的國家治理制度結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)帶來強(qiáng)烈沖擊,為價格機(jī)制和行政控制等治理模式提供新的最優(yōu)邊際均衡,并為國家治理提供一個持久良性的制度變遷路徑。此外,在國家組織規(guī)模等外生因素的約束下,還需注意行政控制與信息共享的邊際均衡,警惕數(shù)據(jù)專制。

關(guān)鍵詞:國家治理;大數(shù)據(jù);交易費用;信息不對稱;激勵不相容;不確定性

中圖分類號:F49;D630文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

文章編號:1000-176X(2021)04-0028-09

黨的十八屆三中全會首次明確提出了“完善和發(fā)展中國特色社會主義制度,推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化”,黨的十九屆四中全會又對推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化作了若干制度安排。因信息不對稱的存在,社會經(jīng)濟(jì)中普遍存在交易費用,并產(chǎn)生了全方位的治理困境。通過對交易費用的治理,實現(xiàn)制度變遷與組織重構(gòu),正是國家治理現(xiàn)代化或國家治理變革的本質(zhì)。近年來,大數(shù)據(jù)信息技術(shù)突飛猛進(jìn),對克服國家治理中的信息不對稱具有重大突破,在降低交易費用方面的巨大價值已被學(xué)者廣泛關(guān)注。寧國良等[1]發(fā)現(xiàn),大數(shù)據(jù)可以為政府和選民雙方提供大量直接、有效的數(shù)據(jù)信息,減少政府治理中的交易成本。因此,從交易費用理論的視角能夠充分理解國家治理的本質(zhì),并由此揭示國家治理在克服信息不對稱、實現(xiàn)激勵相容和規(guī)避不確定性等方面的理論依據(jù)。本文從交易費用理論的視角解釋國家治理,闡述大數(shù)據(jù)在國家治理現(xiàn)代化中克服信息不對稱、從而降低交易費用的應(yīng)用邏輯,明確信息技術(shù)發(fā)展與國家治理現(xiàn)代化之間的聯(lián)動變遷路徑。

國家治理現(xiàn)代化,是指通過打破政府治理與市場治理、社會治理之間非此即彼的固有認(rèn)知,實現(xiàn)政府、市場和社會協(xié)同共治,在政府、市場、社會組織和居民充分認(rèn)同和尊重各自利益的前提下,以平等合作、民主回應(yīng)、良法善治、公開透明的方式,克服信息不對稱,尋求多方主體利益的激勵相容,強(qiáng)化剛性約束,降低不確定性風(fēng)險。

一、國家治理的文獻(xiàn)回顧

治理(Governance)一詞源于統(tǒng)治(Government)和管理(Management)。對于“治理”或“善治”的討論,在相關(guān)概念和理論的演變過程中,學(xué)術(shù)界逐漸形成了西方語境中基于公共管理學(xué)、政治學(xué)等不同學(xué)科背景下的諸多解釋[2]-[5]。這些理論解釋主要呈現(xiàn)以下特征:一是在公共行政管理領(lǐng)域,強(qiáng)調(diào)基于公司治理成本收益的效率理念,以及與之相應(yīng)的流程再造、組織變革等技術(shù)手段,如新公共管理運動也被稱為“管理主義”“企業(yè)型政府”;二是在政治學(xué)領(lǐng)域,強(qiáng)調(diào)以民主政治為基礎(chǔ)的政府—市場—社會間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)同,協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)、合作關(guān)系和論壇治理等逐漸替代傳統(tǒng)的行政官僚主義和低效率的等級制治理模式,治理關(guān)系日趨扁平化[6];三是隨著利益集團(tuán)(議院游說集團(tuán)),以及非政府組織、公民社團(tuán)、社區(qū)自治組織等第三部門的發(fā)展,治理的民主政治內(nèi)涵日益豐富。

黨的十八屆三中全會后,“國家治理”得到了公共經(jīng)濟(jì)學(xué)、公共行政管理學(xué)、政治學(xué)等多個學(xué)科學(xué)者的廣泛關(guān)注和研究[7]-[10]。區(qū)別于西方語境的治理邏輯,中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展始終以政府—市場—社會協(xié)同為出發(fā)點,中國的國家治理始終堅持政府治理、市場治理和社會治理的統(tǒng)一。中外學(xué)者在國家治理理論方面的研究區(qū)別在于:一是中國學(xué)者強(qiáng)調(diào)中國政治體制下黨的領(lǐng)導(dǎo)在國家治理中的核心地位;二是中國學(xué)者特別強(qiáng)調(diào)法制的積極作用;三是中國學(xué)者不僅深入闡述了“財政是國家治理的基礎(chǔ)和重要支柱”的內(nèi)涵,包括財稅體制改革需要契合市場治理、社會治理和政府治理等,還從公共經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度深入闡釋了國家治理現(xiàn)代化中的政府角色、財稅治理等[11]-[14]。

盡管國內(nèi)外的研究對國家治理進(jìn)行了寬泛而富有彈性的理論研究,但總體上仍停留在對國家治理進(jìn)行名詞解釋和經(jīng)驗性解讀的層面上,“要么只是規(guī)范研究的一個概念性主題,要么只是經(jīng)驗研究的一個描述性術(shù)語”[6]。這些研究始終遵循社會—政治觀的邏輯慣性,習(xí)慣性地在政治學(xué)和公共管理學(xué)的范疇內(nèi)采取一種宏大的表象特征描述和經(jīng)驗性總結(jié),看似對治理過程提供了一個清晰的整體性分析框架,但國家治理的過程卻被簡化為馬歇爾式的新古典企業(yè)組織“黑箱”,缺乏對國家治理行為和治理邏輯的經(jīng)濟(jì)理性分析,甚至在某種程度上忽略了治理的演化來源——基于交易費用治理的公司治理行為邏輯,使得國家治理的組織行為被抽象化或外生化。

近年來也有不少學(xué)者將國家視為一個自組織實體,從“組織—制度”或“組織行為—制度變遷—路徑依賴”的角度研究國家治理和國家治理現(xiàn)代化。當(dāng)國家被一般化為實體組織時,新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)、新政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的相關(guān)理論就可以作為分析國家治理的經(jīng)濟(jì)理論。埃格特森[15]將利益集團(tuán)、政府國家等同于企業(yè)組織形式,并將契約、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、市場交易規(guī)則等納入組織制度的分析框架內(nèi)。埃格特森認(rèn)為,制度是有深刻效率原因的,組織不僅是一個生產(chǎn)函數(shù)還是一個治理結(jié)構(gòu)。而國內(nèi)學(xué)者周雪光[16]也從組織社會學(xué)角度開展了對中國國家治理的研究。王家峰[6]更強(qiáng)調(diào)“如何理解治理取決于如何理解國家”,并運用制度分析方法解釋國家自組織的制度如何限制、引導(dǎo)和釋放政治家的注意力和行為。胡鞍鋼[17]進(jìn)一步認(rèn)為,有效的國家制度能不斷降低國家治理費用,因而國家治理現(xiàn)代化本質(zhì)上是“降低國家治理成本,提高國家現(xiàn)代化收益”。這里所說的國家治理費用即交易費用。還有一些國內(nèi)學(xué)者運用交易費用理論、契約理論較深入地研究了政府治理和財稅治理等方面的內(nèi)容。

二、交易費用視角下國家治理的基本內(nèi)涵

傳統(tǒng)的管理模式通常忽視交易費用對國家治理的影響,將國家治理行為和制度作為外生約束,奉行簡單的政府—市場二元經(jīng)濟(jì)模式,以及政府對市場、社會自上而下的治理結(jié)構(gòu)。要么放任市場,要么進(jìn)行政府干預(yù)和管制,很容易陷入市場原教旨主義和極端凱恩斯主義,交替或同時陷入市場失靈和政府失靈。然而,國家治理的核心在于交易費用,包括信息不對稱及其伴生的激勵不相容和不確定性。技術(shù)越進(jìn)步、社會分工越細(xì),社會經(jīng)濟(jì)中面臨的信息不對稱越嚴(yán)重,交易費用也隨之呈上升趨勢。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的交易費用在可觀察的歷史中已超過國民生產(chǎn)總值的一半以上,在一些經(jīng)濟(jì)體中的比重甚至超過了80%[18]。

科斯充分認(rèn)識到信息不對稱及交易費用對帕累托最優(yōu)效率的局限,經(jīng)過威廉姆斯等的進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)政府管理下市場失靈和政府失靈的原因在于:每一種交易都是一種契約,因信息不充分,不確定性、有限理性還帶來機(jī)會主義、道德風(fēng)險和逆向選擇,契約注定是不完全的,很難實現(xiàn)良好激勵,社會經(jīng)濟(jì)中普遍存在高昂的交易費用,帕累托最優(yōu)效率很難自動實現(xiàn)。因此,應(yīng)根據(jù)不同信息條件下契約的不完全程度,以不同的制度結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)來治理交易費用[19]。

從“組織—制度”或“組織行為—制度變遷—路徑依賴”的交易費用理論分析框架解釋國家治理現(xiàn)代化的內(nèi)在邏輯,是將政府、市場、居民及其他社會組織單元囊括在以“國家”為單位的自組織結(jié)構(gòu)中,在國家自組織結(jié)構(gòu)內(nèi)實現(xiàn)政府治理、市場治理和社會治理的有機(jī)統(tǒng)一,并以公共福利效率為邏輯出發(fā)點,克服治理過程中的信息不對稱、激勵不相容和不確定性,從而降低交易費用,無限逼近最優(yōu)帕累托效率。國家治理的本質(zhì)即是對交易費用的治理,國家治理現(xiàn)代化則是治理結(jié)構(gòu)調(diào)整和制度變遷的過程。如同交易費用理論打開了企業(yè)組織行為“黑箱”一樣,從交易費用角度詮釋國家治理現(xiàn)代化,可以打開現(xiàn)代國家治理的“黑箱”,從國家自組織的組織重構(gòu)和制度效率的視角理解國家治理的行為邏輯。

何為國家自組織?在西方民主政治的語境中,政府、社會和個人追求一個絕對理想化的平等主體地位,甚至強(qiáng)調(diào)個人至上的個人中心主義,政府只是受納稅人委托履行公共服務(wù)的一個受托責(zé)任組織,政府的權(quán)力來源于個人權(quán)力的讓渡。但是,與西方韋伯式官僚制政府組織理念截然不同的是,中國在幾千年的文明史中,歷來強(qiáng)調(diào)國家中心主義[20]。事實上,在世界各文明中,國家、社會、個人之間的關(guān)系始終是互動的,西方國家從來就沒有完全由個人、集體支配的政府,中國歷史上的皇權(quán)很大程度上也受到地方諸侯、士族和普通民眾的影響。國家作為一個自組織實體形態(tài)在古今中外也始終存在,國家制度及“元制度”的產(chǎn)生、運行和演化,不僅是聚合個人偏好形成的集體行為,也對個人行為產(chǎn)生更為強(qiáng)烈的反饋式影響。因此,國家自組織可理解為包含政府官僚科層組織、市場組織、社會組織和居民等所有治理主體的組織網(wǎng)絡(luò),國家治理則包含政府治理、市場治理和社會治理,其中政府治理既包含政府官僚科層體系內(nèi)部的治理,也包含政府對市場和社會的治理,并對市場組織內(nèi)部治理、社會組織內(nèi)部治理和居民個人行為產(chǎn)生積極影響。

三、基于交易費用理論的國家治理行為邏輯

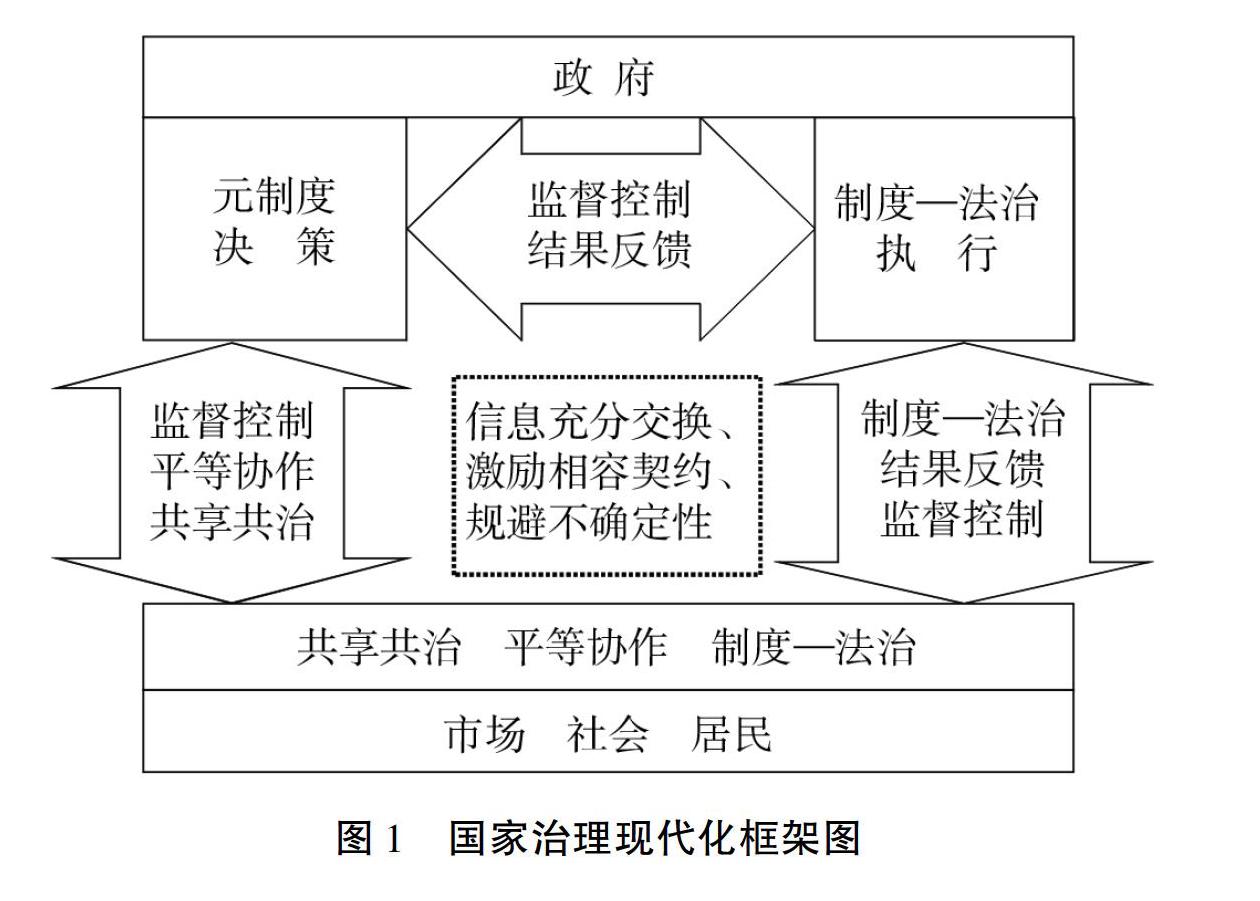

以平等合作、民主回應(yīng)、共同治理,以及良法善治的法治建設(shè)和公開透明的監(jiān)督體系等為內(nèi)核特征的國家治理現(xiàn)代化,可以實現(xiàn)政府、市場、企業(yè)、第三部門、個人等治理主體間,以及國家治理行為和制度運行的信息充分交換,從而克服交易契約面臨的有限理性,有效降低交易契約的預(yù)見成本、締約成本和證實成本,并為國家治理提供一個持久良性的制度變遷路徑(如圖1所示)。

第一,國家治理現(xiàn)代化需要克服信息不對稱。國家治理中的信息不對稱和交易費用是多維度的。區(qū)別于單純的公司治理,國家治理需要面臨社會、經(jīng)濟(jì)、政治、文化、環(huán)境、安全等多重政策目標(biāo),多數(shù)情況下,這些目標(biāo)甚至是相互沖突的,需要在眾多目標(biāo)中尋求一個最優(yōu)或次優(yōu)的政策最大公約數(shù)。相比企業(yè)經(jīng)營決策,國家治理的多目標(biāo)決策面臨更加匱乏的信息。公共消費中,搭便車的消費者進(jìn)行信息偽裝及統(tǒng)一偏好的困難將導(dǎo)致高昂的協(xié)商、談判等交易費用,產(chǎn)權(quán)的高度不確定性又進(jìn)一步加劇了搭便車、公地悲劇等問題,國家治理很容易陷入集體行動的邏輯陷阱。在國家治理中居于主導(dǎo)地位的政府治理還需面臨市場管制和社會治理的信息不對稱和交易費用。信息不對稱的直接后果是有限理性,迫于有限理性只能進(jìn)行次優(yōu)決策。在沒有充分信息作為支撐的情況下,國家治理的多目標(biāo)決策是很難做到最優(yōu)的。當(dāng)政治系統(tǒng)無法做到公開透明時,公共消費需求表達(dá)和公共服務(wù)結(jié)果反饋的信息交流機(jī)制缺失或中斷,國家治理很容易偏離最優(yōu)決策目標(biāo)從而導(dǎo)致福利損失。在大數(shù)據(jù)技術(shù)的幫助下,平等合作、民主回應(yīng),以及以法治為基礎(chǔ)的“良法善治”和公開透明的政治過程等能較好地改善國家治理中交易雙方的信息交換效率,提高決策、監(jiān)督和結(jié)果反饋的科學(xué)性和精準(zhǔn)性,減少機(jī)會成本及運行效率損失。如民主財政、績效財政等制度安排有利于實現(xiàn)居民和政府間對公共服務(wù)需求和公共服務(wù)結(jié)果的雙向信息交換,有利于提高公共資源的配置效率。

第二,國家治理現(xiàn)代化需要依據(jù)不同信息條件相機(jī)設(shè)計激勵菜單和治理結(jié)構(gòu),實現(xiàn)激勵相容。完全契約理論認(rèn)為,只有信息不對稱才會出現(xiàn)無效投資,信息不對稱會導(dǎo)致契約簽訂前的逆向選擇,以及契約簽訂后履約的道德風(fēng)險,因而需要通過機(jī)制設(shè)計優(yōu)化激勵菜單,誘導(dǎo)代理人披露全部真實信息,從而實現(xiàn)激勵相容。在以過程為導(dǎo)向的組織設(shè)計觀念和多層級的國家自組織科層體系內(nèi),國家治理面臨的信息不充分程度更加突出,有限理性、機(jī)會主義和道德風(fēng)險普遍存在,激勵菜單的設(shè)計將更加困難。在市場交易層面,可以通過法律干預(yù)、交易雙方對專用性投資的補(bǔ)充賠償協(xié)議、治理結(jié)構(gòu)調(diào)整、完善專用性投資產(chǎn)權(quán)等機(jī)制設(shè)計來解決交易雙方的激勵問題[21],這為實現(xiàn)國家治理的激勵相容目標(biāo)提供了豐富的借鑒和參考。區(qū)別于單純強(qiáng)調(diào)國家暴力強(qiáng)權(quán)的傳統(tǒng)政府管理或國家統(tǒng)治,平等協(xié)商、民主回應(yīng)能夠?qū)⑸鐣a(chǎn)中各利益相關(guān)主體置于共同目標(biāo)之下,更能誘導(dǎo)代理人、納稅人等充分披露自身信息,并能有效解決賣方單方投資收益外溢的激勵不足問題,通過“共贏”的激勵菜單設(shè)計和治理結(jié)構(gòu)增進(jìn)效率和社會福祉,有效實現(xiàn)激勵相容。

第三,國家治理現(xiàn)代化需要基于信息的充分程度實施合理的風(fēng)險管理,有效規(guī)避不確定性。不確定性是多層面的,不僅有市場交易主體、個人面臨政治、經(jīng)濟(jì)、法律、文化等制度環(huán)境帶來的不確定性,還有國家主體面臨國防安全、貿(mào)易爭端、意識形態(tài)等不確定性,甚至還有人類社會共同需要面對的自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生安全等不確定性……多層面的不確定性帶來諸多逆向選擇。不確定下的信息幾乎天然是不完備的,不確定性只能在一定的風(fēng)險承受范圍內(nèi)規(guī)避而不能完全消除。在組織內(nèi)部,可以通過符合激勵相容的流程控制等方法將不確定性限定在最低水平,并為后期應(yīng)對不確定性風(fēng)險的決策和行為積累經(jīng)驗。國家治理鼓勵多方主體平等參與治理,能夠?qū)崿F(xiàn)多方的相互監(jiān)督,既可以獲取更多關(guān)于不確定性的信息,豐富應(yīng)對不確定性風(fēng)險的制度選擇,還可以在提高約束剛性的同時提高激勵相容,進(jìn)而以更高的“凝聚力”應(yīng)對不確定性帶來的風(fēng)險挑戰(zhàn)。一個激勵相容越高的組織機(jī)制,越有利于獲取不確定性相關(guān)的信息,應(yīng)對不確定性風(fēng)險的沖擊能力也越強(qiáng)。

第四,信息不對稱、激勵不相容和不確定性是緊密相連的,并對國家治理的決策、執(zhí)行、結(jié)果反饋與控制等各環(huán)節(jié)產(chǎn)生作用。國家治理中各利益主體的博弈過程決定了制度變遷的路徑,也揭示了制度的效率根源。在社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷史過程中,技術(shù)進(jìn)步、社會分工不斷提高,包含元制度在內(nèi)的國家治理制度變遷,其歷史演化的基本脈絡(luò)是交易費用治理。歸根結(jié)底,國家治理現(xiàn)代化是一個適應(yīng)技術(shù)進(jìn)步,克服信息不對稱、激勵不相容和不確定性的制度結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)調(diào)整過程。

四、大數(shù)據(jù)技術(shù)在國家治理現(xiàn)代化中的應(yīng)用邏輯

盡管國家治理現(xiàn)代化針對不同的信息條件,選擇價格機(jī)制、信用、契約、產(chǎn)權(quán),以及市場、企業(yè)組織、政府行政科層、混合制等不同的制度結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)來優(yōu)化國家治理,但都是在信息不對稱條件下的次優(yōu)選擇。價格機(jī)制將需求、偏好及預(yù)算約束等記錄在“價格”這個信息載體上,并在價格的動態(tài)均衡中以不斷“試錯”的方式來尋找所謂最優(yōu)市場價格,存在巨大的交易費用與效率損失,甚至因公平、外部性等問題導(dǎo)致市場失靈。信用、契約和產(chǎn)權(quán)制度則是基于可置信的第三方力量以確保交易得以有效執(zhí)行,但信用、契約和產(chǎn)權(quán)同樣會因交易雙方及第三方的信息不對稱而總是不完備的。企業(yè)組織只是在不同的信息結(jié)構(gòu)下,對交易費用進(jìn)行內(nèi)生還是外生安排的一種相機(jī)抉擇制度[22]。在政府行政科層體系內(nèi),符合激勵相容的契約很難自適應(yīng)和自實施,委托人事實上面臨著如何設(shè)置激勵強(qiáng)度的權(quán)衡困難。

同時,因訂立事前完全契約的困難,審計等內(nèi)部控制監(jiān)督形式雖然可以作為事后監(jiān)督的補(bǔ)充,但限于傳統(tǒng)審計抽樣的系統(tǒng)誤差和抽樣誤差,只能相對地降低信息不對稱。另外,組織鏈條越長,信息傳輸越易漏損。扁平化的組織結(jié)構(gòu)雖能在一定程度上增進(jìn)相互了解,但又產(chǎn)生了敲竹杠、要挾、互相推諉等問題,組織內(nèi)部信息的搜尋成本及傳遞成本依然很高[23]。而公私合作等混合制治理結(jié)構(gòu)創(chuàng)新雖然因兼具市場和科層式組織的優(yōu)點而具備一定的合理性,但在實踐中仍面臨諸多困難[24],同樣深刻反映了受限于信息不對稱約束的國家治理困境。

大數(shù)據(jù)技術(shù)的迅猛發(fā)展使人們看到了打破信息不對稱“魔咒”的希望,也為國家治理現(xiàn)代化提供了一個嶄新的可能路徑。只要具備統(tǒng)計相關(guān)性,不管是半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),還是時間與空間、現(xiàn)實世界與非現(xiàn)實世界的多方面信息數(shù)據(jù),都可以通過以貝葉斯公式原理為基礎(chǔ)的大數(shù)據(jù)信息技術(shù)快速、高效地獲取更有價值的全景式完備信息。其特點是“要整體不要抽樣、要相關(guān)關(guān)系不要因果關(guān)系、要效率不要精確”[25],大數(shù)據(jù)技術(shù)的巨大價值正逐漸被人們所認(rèn)識和重構(gòu),不少學(xué)者已經(jīng)觀察到大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等新信息技術(shù)對克服有限理性、機(jī)會主義、道德風(fēng)險和降低交易費用,以及對社會分工、組織演化、知識和技術(shù)創(chuàng)新、制度變遷的積極作用[21-26-27]。這將對國家治理現(xiàn)代化產(chǎn)生深遠(yuǎn)的積極影響。

第一,大數(shù)據(jù)技術(shù)使得獲取國家治理所需的全景式信息成為可能。國家治理相比市場、企業(yè)組織和混合制等治理結(jié)構(gòu)面臨更大的信息不對稱與交易費用。國家組織機(jī)制并不完全具備進(jìn)行交易費用內(nèi)生還是外生的相機(jī)抉擇自由:國家組織規(guī)模是既定的,顯然不可能為了提高公共品的供給效率而自由選擇國家規(guī)模。然而,大數(shù)據(jù)技術(shù)能充分收集社會經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的信息資源,不僅可以降低信息成本,更能收集到以前看似無關(guān)、當(dāng)下卻更豐富、更全面、更完整的信息,包括全面的市場供需信息、公私品和服務(wù)外部性的信息、各治理主體內(nèi)部行為信息等。在此基礎(chǔ)上,基于貝葉斯相關(guān)性的信息處理技術(shù)能夠有效整合國家治理中多元目標(biāo)的相關(guān)性,為實現(xiàn)交叉重疊甚至可能相互沖突的多元目標(biāo)間的最大公約數(shù)決策成為可能。在大數(shù)據(jù)技術(shù)的支持下,國家治理現(xiàn)代化能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)化資源配置、維護(hù)市場統(tǒng)一、促進(jìn)社會公平、實現(xiàn)國家長治久安等職能目標(biāo)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

第二,大數(shù)據(jù)技術(shù)可以有效克服國家治理中的激勵不相容。大數(shù)據(jù)跨時空的及時信息傳遞功能可以有效打破公共服務(wù)供給和預(yù)算管理流程鏈條內(nèi)的界限,歸并、縮減預(yù)算管理職能鏈條,突破多層級的科層式行政體系障礙,優(yōu)化公共服務(wù)流程;徹底擯棄傳統(tǒng)隨機(jī)抽樣審計的內(nèi)部監(jiān)控模式,從整體的低密度價值信息中迅速整合全景式高價值信息數(shù)據(jù),提高對作為代理人的行政官僚體系努力程度和工作績效的可觀測性,降低公共服務(wù)交易契約中的有限理性,降低預(yù)見成本、觀測成本和證實成本,提高公共服務(wù)交易契約的完備性,使得公共服務(wù)生產(chǎn)與供給中的激勵相容和剛性約束都成為可能。在看似幾乎不可能的公共服務(wù)消費效用觀測方面,大數(shù)據(jù)技術(shù)能夠幫助建立簡明、準(zhǔn)確的公共績效預(yù)算,向社會公眾全方位展示政府公共服務(wù)的產(chǎn)出效能,構(gòu)建以結(jié)果為導(dǎo)向、以績效為原則的政府治理體系,以高效的公共服務(wù)供給效率來贏得納稅人的認(rèn)同和信任,提高納稅遵從度進(jìn)而克服激勵不足。政府可以在包括市場供需、價格波動等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)領(lǐng)域全方位收集市場信息,了解市場需求,回應(yīng)市場關(guān)切,提升市場管制效能。通過全面收集居民公共消費傾向的信息數(shù)據(jù),準(zhǔn)確預(yù)測居民的消費需求與預(yù)算,主動回應(yīng)國家治理體系中各利益主體的訴求,甚至改變傳統(tǒng)的由居民單向投票表達(dá)公共消費需求的機(jī)制和元制度議事規(guī)程,大幅度提升政府、市場、企業(yè)和個人在和諧共治中的相互認(rèn)同和信任,以共同的利益取向提高激勵相容。

第三,大數(shù)據(jù)技術(shù)能有效降低國家治理中的不確定性。一方面,由于全景式信息的獲取能力,大數(shù)據(jù)信息技術(shù)能夠降低政府、市場、企業(yè)和個人等面對不確定性的機(jī)會主義傾向,使得決策、過程控制與交易結(jié)果有了充分的事實依據(jù)和可預(yù)見性、可觀測性;另一方面,全面相關(guān)的風(fēng)險信息收集、加工和傳遞,可以實現(xiàn)對外部風(fēng)險概率分布的俯瞰,準(zhǔn)確預(yù)見外部不確定性,進(jìn)而有效規(guī)避風(fēng)險。另外,信息的及時反饋和標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)建能將信息資源轉(zhuǎn)化為知識積累,為后期風(fēng)險治理形成一整套風(fēng)險識別、決策和績效評價的標(biāo)準(zhǔn),為治理決策提供全局性、前瞻性的高價值決策咨詢。前瞻性的風(fēng)險識別克服了人類經(jīng)驗的有限理性,降低和克服機(jī)會主義傾向,降低決策偏差的機(jī)會成本損失,提高決策科學(xué)性。

正是得益于大數(shù)據(jù)技術(shù)的優(yōu)勢,大數(shù)據(jù)技術(shù)必將對傳統(tǒng)基于信息不對稱的國家治理制度結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)帶來強(qiáng)烈沖擊,并為國家治理提供一個良性持久的制度變遷路徑。一方面,隨著技術(shù)日趨成熟,大數(shù)據(jù)技術(shù)可以有效突破價格機(jī)制、信用、產(chǎn)權(quán)與行政控制等制度結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)背后的信息局限。大數(shù)據(jù)技術(shù)可以收集和顯示交易雙方的預(yù)算約束和邊際效用等信息,不僅可以展現(xiàn)交易間的關(guān)聯(lián)信息,預(yù)測交易行為,縮減傳統(tǒng)市場價格機(jī)制的搜尋試錯過程,并在一定程度上替代價格機(jī)制,還能為全社會的精準(zhǔn)計劃生產(chǎn)提供有力支撐,降低供需平衡波動和市場“摩擦成本”,克服不完全契約的交易費用等。區(qū)塊鏈技術(shù)的去中心化理念日漸成為克服市場信用不足的重要技術(shù)手段,對基于第三方證實交易契約的制度路徑產(chǎn)生巨大沖擊,區(qū)塊鏈技術(shù)可以用于構(gòu)建直接基于交易雙方面對面信息交換的新型信用制度體系,市場機(jī)制中的信用將有可能被區(qū)塊鏈所取代。另一方面,大數(shù)據(jù)技術(shù)將使得知識更新、技術(shù)進(jìn)步、社會分工、組織重塑、資源整合、流程創(chuàng)新、價值創(chuàng)造等進(jìn)程大大加快,推動組織內(nèi)部技術(shù)與管理等知識創(chuàng)新,并以幾何級數(shù)的加速度積累與外溢,實現(xiàn)從量的積累到質(zhì)的飛躍,從而推動全社會“技術(shù)、制度進(jìn)步—信息(相對)充分—新的組織結(jié)構(gòu)—新的技術(shù)、制度進(jìn)步”的良性循環(huán)。

大數(shù)據(jù)使得信息成為資源配置的要素,大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用可以改變企業(yè)組織的內(nèi)部交易費用與外部市場成本結(jié)構(gòu),使得企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張邊際成本遞減效應(yīng)與基于外部性的規(guī)模擴(kuò)張邊際收益遞增效應(yīng)不斷得到加強(qiáng),并顛覆人們在傳統(tǒng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)時代對企業(yè)生產(chǎn)行為邊際本遞增和邊際收益遞減的一般認(rèn)知[28]。大數(shù)據(jù)技術(shù)將從克服信息不對稱、治理交易費用的途徑矯正新古典資源配置缺陷,使得價格機(jī)制作為市場資源配置這只“看不見的手”逐漸能可視化,革新傳統(tǒng)以價格機(jī)制為基礎(chǔ)的資源配置模式。世界主要國家都十分關(guān)注大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展。2013年,奧巴馬政府啟動了以《大數(shù)據(jù)研究與發(fā)展計劃》為標(biāo)志的大數(shù)據(jù)國家戰(zhàn)略,提出了“數(shù)據(jù)資產(chǎn)”的概念。2020年3月30日,中共中央國務(wù)院《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機(jī)制的意見》更是直接將數(shù)據(jù)作為與土地、勞動力、資本和技術(shù)同等重要的市場要素[29]。

五、新時代中國國家治理現(xiàn)代化理論邏輯與大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用建議

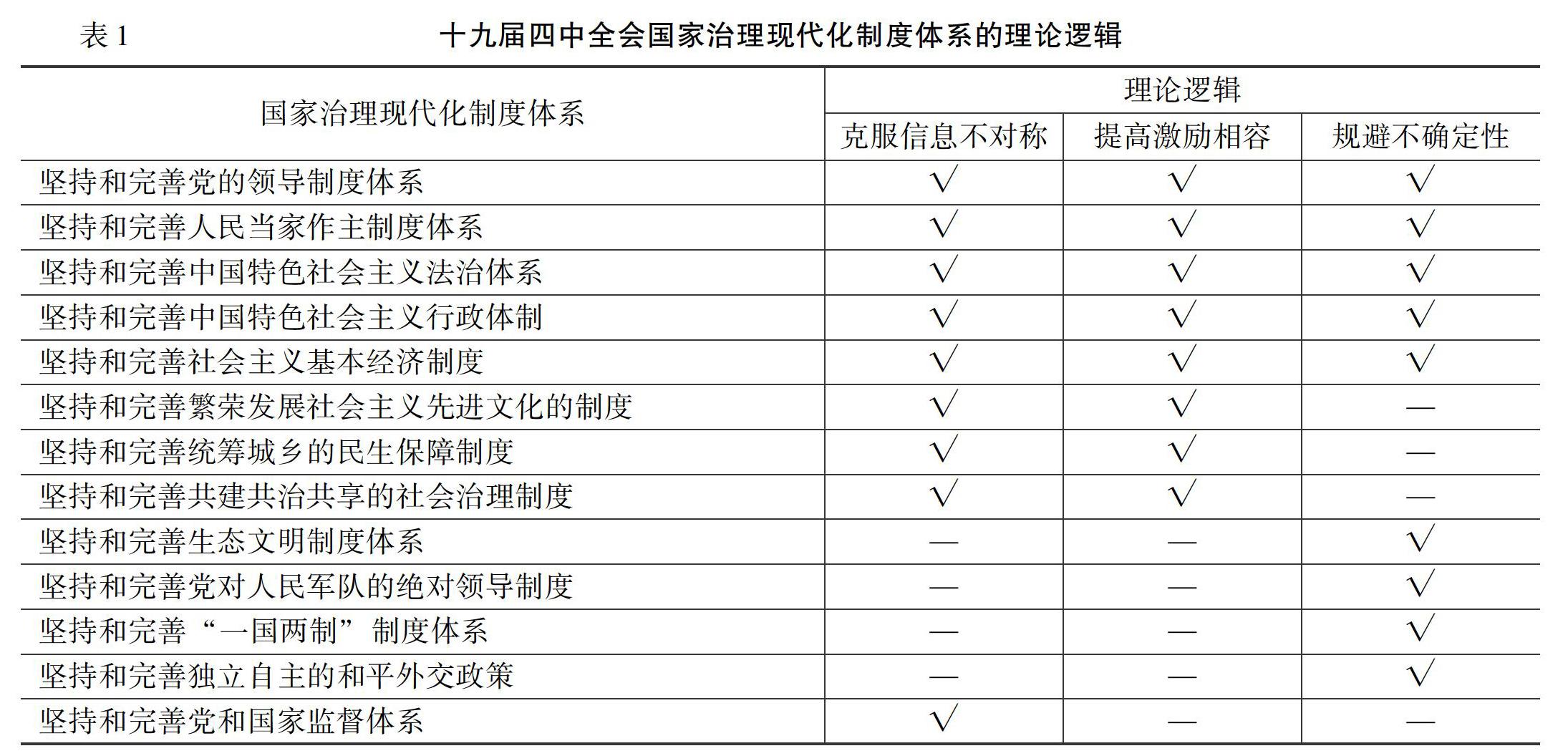

2013年,黨的十八屆三中全會強(qiáng)調(diào),通過“有效的政府治理”及“創(chuàng)新社會治理”等,“實現(xiàn)政府治理和社會自我調(diào)節(jié)、居民自治良性互動”,“完善和發(fā)展中國特色社會主義制度,推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化”。黨的十九屆四中全會構(gòu)建了國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的制度體系,反映了新時代國家治理在克服信息不對稱、提高激勵相容和規(guī)避不確定性等問題的理論邏輯(如表1所示)。其一,人民當(dāng)家作主的社會主義民主政治,民主黨派、人民團(tuán)體廣泛參與的政治協(xié)商和立法咨詢,以及共享共治的社會治理體系等制度乃至元制度安排,深刻體現(xiàn)了國家治理現(xiàn)代化中治理主體的多元性和廣泛性,治理主體間平等的協(xié)商合作和民主回應(yīng),能有效克服信息不對稱、激勵不相容和規(guī)避不確定性。其二,黨的十九屆四中全會構(gòu)建的制度體系不僅反映了政府治理、市場治理和社會治理內(nèi)部流程再造、組織變革的治理特征,更反映了克服信息不對稱和促進(jìn)激勵相容的治理行為邏輯,表現(xiàn)在四個方面:充分利用大數(shù)據(jù)信息技術(shù),實現(xiàn)公共行政系統(tǒng)設(shè)置科學(xué)、職能優(yōu)化、權(quán)責(zé)協(xié)同和扁平化的組織重構(gòu)和流程再造,構(gòu)建高效率的公共行政服務(wù)體系;市場準(zhǔn)入管制、強(qiáng)化市場競爭、優(yōu)化要素產(chǎn)權(quán)及分配、完善市場標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)科技創(chuàng)新等制度安排,充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用;統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,強(qiáng)化民生保障能夠大大改善現(xiàn)有制度的激勵相容問題;通過平等協(xié)商與合作來均衡交易契約中的剩余分享,進(jìn)而實現(xiàn)共治共建的社會治理。其三,生態(tài)文明建設(shè)、國防安全建設(shè)、一國兩制下的國家和平統(tǒng)一,以及獨立自主的和平外交政策等制度創(chuàng)新,最大限度地規(guī)避國家治理中的自然風(fēng)險、國際競爭和國家主權(quán)風(fēng)險等不確定性風(fēng)險。其四,完善黨和國家監(jiān)督體系建設(shè),從而克服制度執(zhí)行中的信息不對稱,提高委托代理關(guān)系中的剛性約束和激勵相容。

需要特別強(qiáng)調(diào)的是,由于國家自組織不具備企業(yè)組織可以依據(jù)交易費用來調(diào)整組織規(guī)模的決策自由,只能在多元化的民主治理與中心化的官僚行政控制間尋求最優(yōu)均衡——這既是國家治理現(xiàn)代化的核心命題,也反映了中西方國家治理的邏輯差異。在西方國家,教條式的民主政治使得信息更加復(fù)雜。因事前信息收集困難和交易主體增多,交易契約的不完備性更為明顯,事中和事后的管制也因復(fù)雜的交易結(jié)構(gòu)和信息不對稱而面臨更為復(fù)雜的不確定性,并引發(fā)更為復(fù)雜的逆向選擇和道德風(fēng)險問題,導(dǎo)致更高的交易費用和制度成本。而極端的行政控制,如斯大林式中央指令計劃同樣被實踐證明是失敗的。“華盛頓共識”和“北京共識”兩種治理模式表面上是自由市場主義和政府干預(yù)市場的區(qū)別,其實質(zhì)在于以何種方式克服信息不對稱對國家治理的影響:“華盛頓共識”堅持通過價格機(jī)制的“無形之手”來克服信息不對稱,“北京共識”更強(qiáng)調(diào)綜合運用市場和行政控制來積極應(yīng)對信息不對稱,其要義即在于努力尋求民主治理與官僚行政控制的最優(yōu)均衡。

隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展,未來市場機(jī)制與科層式行政控制機(jī)制這兩種資源配置方式間的界限會越來越模糊化。當(dāng)前,不少文獻(xiàn)對大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用前景表示了深刻的懷疑[30-31],這些文獻(xiàn)立足于傳統(tǒng)信息不對稱條件下資源配置的固有局限,始終將信息條件和與之相關(guān)的制度作為固定的外生約束,既沒有充分認(rèn)識信息不對稱及其伴生制度結(jié)構(gòu)的局限,也沒有真正前瞻性地意識到,在大數(shù)據(jù)信息技術(shù)迅猛發(fā)展的前景下,信息充分程度對資源配置和制度變遷的深遠(yuǎn)影響。當(dāng)拋開意識形態(tài)的桎梏,所謂市場經(jīng)濟(jì)即是以價格機(jī)制克服信息不對稱問題,但面臨價格搜尋等外生交易費用;所謂計劃經(jīng)濟(jì)則是以科層式行政控制克服價格機(jī)制等交易費用,但又面臨委托代理關(guān)系中的信息不對稱帶來的逆向選擇、激勵不相容等內(nèi)生交易費用。盡管包括云計算、區(qū)塊鏈、人工智能等大數(shù)據(jù)技術(shù)還不成熟,很多具體應(yīng)用尚在探索之中,但目前至少已經(jīng)展現(xiàn)了一個符合理論預(yù)期和邏輯自洽的應(yīng)用前景。未來促進(jìn)大數(shù)據(jù)技術(shù)在國家治理現(xiàn)代化中的應(yīng)用至少可在三個維度持續(xù)推進(jìn):

第一,加快大數(shù)據(jù)技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。首先是數(shù)據(jù)的采集、存儲和共享問題,要讓數(shù)據(jù)采集終端和網(wǎng)絡(luò)延伸到國家治理的方方面面,實現(xiàn)國家治理從信息化向數(shù)據(jù)化的轉(zhuǎn)變,并打破“數(shù)據(jù)孤島”,讓數(shù)據(jù)充分流通和交互利用,如“萬物互聯(lián)”。其次是數(shù)據(jù)的加工和利用問題,也即云計算的算法能力,這是大數(shù)據(jù)時代的核心競爭力、重要生產(chǎn)力。沒有算法,數(shù)據(jù)價值就不能被充分挖掘。同時,采集什么樣的信息,以什么標(biāo)準(zhǔn)采集、整理、分析數(shù)據(jù),技術(shù)路徑是什么,需要什么樣的數(shù)據(jù)處理成果,這些數(shù)據(jù)采集和算法的邏輯本身十分重要。

第二,將大數(shù)據(jù)技術(shù)的治理理念嵌入國家治理的有機(jī)體內(nèi),并形成國家治理現(xiàn)代化的動力和制度變遷路徑。在國家治理中,政府要充分了解公眾對政府公共服務(wù)的需求,并在眾多相互沖突的需求中優(yōu)化決策,同時要對公共服務(wù)供給進(jìn)行全流程監(jiān)控,最終將公共服務(wù)的效能全面反饋給公眾,接受公眾對公共服務(wù)供給決策、執(zhí)行和結(jié)果的監(jiān)督,整個過程需要大量的信息。這些信息可能是結(jié)構(gòu)性的,但絕大多數(shù)是非結(jié)構(gòu)性的,這就必須要基于貝葉斯相關(guān)性原理來設(shè)計數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)、計算算法,將非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)性的可利用的數(shù)據(jù)資源。所謂結(jié)構(gòu)性,即是與治理理念和目標(biāo)相適應(yīng)的治理邏輯,是實現(xiàn)激勵相容、規(guī)避不確定性的制度邏輯。如政府治理中廣泛存在“信息孤島”現(xiàn)象,背后是各部門對信息的壟斷演變?yōu)閷ぷ饪臻g,本質(zhì)上是信息不對稱下的激勵不相容和道德風(fēng)險問題。打破“信息孤島”,整合、利用眾多的孤島信息就是治理信息不對稱,克服激勵不相容和道德風(fēng)險,即國家治理現(xiàn)代化的理念和邏輯。也正因為如此,大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展和國家治理現(xiàn)代化之間也就必然形成相互影響、互為因果的關(guān)系,也有助于形成持久良性的制度變遷路徑。

第三,需要警惕官僚制與大數(shù)據(jù)技術(shù)的結(jié)合可能會變異出“數(shù)據(jù)利維坦”或“數(shù)據(jù)牢籠”[32],即數(shù)據(jù)專制主義。當(dāng)制度變遷影響到既得利益集團(tuán)利益時,它甚至可能利用現(xiàn)有制度結(jié)構(gòu)或權(quán)力對新的制度變遷施加影響,使得良性的制度變遷路徑發(fā)生偏移,最終導(dǎo)致社會福利受損。在國家組織規(guī)模外生的條件下,大數(shù)據(jù)技術(shù)的核心作用不僅在于全面降低國家治理中政府治理、市場治理和社會治理的交易費用,還在于能夠優(yōu)化市場、行政控制等治理結(jié)構(gòu)相互間交易費用的邊際替代,也即官僚行政控制與信息共享間交易費用的邊際均衡。在國家官僚行政控制內(nèi)的確容易產(chǎn)生新的信息壟斷或?qū)V疲⑿纬尚碌臋?quán)力壟斷,甚至還可能形成新的信息官僚主義。如“Libra白皮書2.0”的頒布就顯示Libra在美聯(lián)儲的強(qiáng)大壓力下與中心化的官僚傳統(tǒng)達(dá)成了階段性的妥協(xié)[33]。大數(shù)據(jù)技術(shù)理念的核心基礎(chǔ)在于數(shù)據(jù)共享,因而在國家治理現(xiàn)代化中必須保障數(shù)據(jù)信息的公開和透明,充分保障官僚制和大數(shù)據(jù)治理理念的有效融合,警惕數(shù)據(jù)專制,尤其要注意數(shù)據(jù)專制對國家治理現(xiàn)代化制度變遷路徑的扭曲。目前,區(qū)塊鏈等去中心化的數(shù)據(jù)信息理念在克服官僚主義弊端的治理實踐中已充分展現(xiàn)了廣闊的應(yīng)用前景。

六、結(jié)論與展望

信息不對稱及其伴生的激勵不相容、不確定性導(dǎo)致的交易費用,使得國家治理面臨廣泛的不完全契約困境,是傳統(tǒng)“市場—政府”二維治理模式下,市場失靈與政府失靈交替或并存的原因。國家治理現(xiàn)代化是基于技術(shù)(知識和信息)、資源、制度與資源配置的制度革新,是一個克服信息不對稱、激勵不相容和不確定性,進(jìn)而節(jié)約交易費用的制度結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)的制度變遷過程。大數(shù)據(jù)技術(shù)恰好有助于降低乃至克服信息不對稱、激勵不相容和不確定性,并在一定程度上降低交易契約中的預(yù)見成本、觀測成本和證實成本,克服不完全契約困境,有助于降低、克服外部不確定性和機(jī)會主義傾向,降低交易成本,并使得信息成為資源配置的要素。隨著大數(shù)據(jù)信息技術(shù)日趨成熟,信息不對稱困境有望得到逐步緩解,有助于國家治理各主體在資源配置中職能與分工的加速改善,并進(jìn)一步以幾何級數(shù)的速度促進(jìn)知識更新和治理特征、治理結(jié)構(gòu)的制度變遷,為國家治理提供良性持久的制度變遷路徑。此即大數(shù)據(jù)在國家治理現(xiàn)代化中的應(yīng)用邏輯。

在信息、技術(shù)、制度、資源與資源配置的關(guān)系中,將政府、市場、居民乃至所有其他社會組織在“國家”這一組織架構(gòu)內(nèi),借助大數(shù)據(jù)技術(shù)規(guī)劃資源配置的制度結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)的國家治理現(xiàn)代化制度變遷路徑,是邏輯自洽的。大數(shù)據(jù)技術(shù)為價格機(jī)制和行政控制治理模式提供了新的最優(yōu)邊際均衡的可能。但在國家組織規(guī)模的外生約束下,還必須警惕民主與集權(quán)、官僚行政控制與信息共享的邊際均衡,警惕數(shù)據(jù)專制主義。另外,大數(shù)據(jù)信息技術(shù)的成熟過程和國家治理現(xiàn)代化進(jìn)程是一個漫長的技術(shù)、資源和制度的綜合變遷過程。目前,大數(shù)據(jù)信息技術(shù)只是為國家治理現(xiàn)代化提供了一個新的制度變遷路徑方向和可能,未來尚需大力促進(jìn)大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用,并結(jié)合國家治理現(xiàn)代化需要,積極探索一條現(xiàn)實可行、持久良性的制度變遷路徑。

參考文獻(xiàn):

[1]寧國良,黃侶蕾,廖靖軍.交易成本的視角:大數(shù)據(jù)時代政府治理成本的控制[J].湘潭大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版),2015,(9):18-21.

[2]Rhodes,R.TheNewGovernance:GoverningWithoutGovernment?[J].PoliticalStudies,1996,44(4):652-667.

[3]格里·斯托克.作為理論的治理:五個論點[J].國際社會科學(xué),1999,(1):20-21.

[4]PublicSectorManagement.GovernanceandSustainableHumanDevelopment[R].UnitedNationsDevelopmentProgramme,1995.

[5]世界銀行.全球治理指標(biāo)——腐敗控制[EB/OL].https://www.un.org/zh/issues/anti-corruption/governance_indicators.shtml,2020-04-27.

[6]王家峰.國家治理的有效性與回應(yīng)性:一個組織現(xiàn)實主義的視角[J].管理世界,2015,(2):72-81.

[7]胡佳,羅雪蓮.國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化研究綜述[J].湖北行政學(xué)院學(xué)報,2018,(4):52-57.

[8]李震,傅慧芳.新時代國家治理現(xiàn)代化研究綜述與前瞻[J].東南學(xué)術(shù),2020,(1):17-27.

[9]俞可平.治理和善治引論[J].馬克思主義與現(xiàn)實,1999,(5):37-41.

[10]馬驍,周克清.國家治理、政府角色與現(xiàn)代財政制度建設(shè)[J].財政研究,2016,(1):2-8.

[11]高培勇.論國家治理現(xiàn)代化框架下的財政基礎(chǔ)理論建設(shè)[J].中國社會科學(xué),2014,(12):102-122.

[12]劉尚希.稅收征管事關(guān)國家治理[N].中國財經(jīng)報,2016-02-23.

[13]盧洪友.從建立現(xiàn)代財政制度入手推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化[J].地方財政研究,2014,(1):6-11.

[14]陳西嬋.國家治理視角下的稅收契約[J].技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理,2017,(6):86-89.

[15]撕拉恩·埃格特森.經(jīng)濟(jì)行為與制度[M].吳經(jīng)邦譯,北京:商務(wù)印書館,2007.2-3.

[16]周雪光.中國國家治理的制度邏輯——一個組織學(xué)研究[M].北京:三聯(lián)書店,2017.63-83.

[17]胡鞍鋼.中國國家治理現(xiàn)代化的特征與方向[J].國家行政學(xué)院學(xué)報,2014,(3):4-10.

[18]沈滿洪,張兵兵.交易費用理論綜述[J].浙江大學(xué)學(xué)報(人文社會科學(xué)版),2013,(1):44-58.

[19]聶輝華.交易費用經(jīng)濟(jì)學(xué):過去、現(xiàn)在和未來——兼評威廉姆森《資本主義經(jīng)濟(jì)制度》[J].管理世界,2004,(12):146-153.

[20]周雪光.國家治理邏輯與中國官僚體制:一個韋伯理論視角[J].開放時代,2013,(3):5-27.

[21]楊瑞龍,聶輝華.不完全契約理論:一個綜述[J].經(jīng)濟(jì)研究,2006,(2):104-115.

[22]楊小凱,張永生.新興古典經(jīng)濟(jì)學(xué)與超邊際分析[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,2000.71-99.

[23]馮鵬程.大數(shù)據(jù)時代的組織演化研究[J].經(jīng)濟(jì)學(xué)家,2018,(3):57-62.

[24]埃里克·布魯索,讓·米歇爾·格拉尚.契約經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和應(yīng)用[M].王秋實,李國民,李勝蘭,等譯,北京:中國人民大學(xué)出版社,2011.312-328.

[25]維克托·邁爾·舍恩伯格.大數(shù)據(jù)時代[M].盛揚燕,周濤譯,杭州:浙江人民出版社,2013.25-94.

[26]李平.“電子信息+”與新經(jīng)濟(jì):基于交易成本的分析[J].電子科技大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2018,(10):19-22.

[27]葉冬秀.國內(nèi)外關(guān)于信息化驅(qū)動下企業(yè)規(guī)模邊界變動的研究述評[J].商業(yè)經(jīng)濟(jì),2017,(6):49-52.

[28]涂永前,徐晉,郭嵐.大數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)、數(shù)據(jù)成本與企業(yè)邊界[J].中國社會科學(xué)院研究生院學(xué)報,2015,(9):40-46.

[29]中共中央國務(wù)院.關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機(jī)制的意見[DB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/2020-04-09/content_5500622.htm,2020-04-09.

[30]張旭昆.大數(shù)據(jù)時代的計劃烏托邦:兼與馬云先生商榷[J].探索與爭鳴,2017,(10):72-77.

[31]程承坪,鄧國清.大數(shù)據(jù)與社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制——兼與馬云先生和張旭昆教授商榷[J].探索與爭鳴,2018,(4):95-101.

[32]薛金剛,龐明禮.“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的大數(shù)據(jù)治理與官僚制治理:取代、競爭還是融合?——基于嵌入性的分析框架[J].電子政務(wù),2020,(4):81-90.

[33]沈知涵.Libra妥協(xié)了,可扎克伯格依舊野心勃勃![EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/oHIgvcVm5urGtOYFp5fNgA,2020-04-24.

(責(zé)任編輯:鄧菁)