玉米秸稈/褐煤型煤的制備及燃燒性能

王文雅 吳鵬 呂玉庭 魏立國 宋微娜 解麗萍

摘要:為了解決玉米秸稈資源化利用率低和褐煤難于成型、成型后燃燼率不高等問題,以褐煤和玉米秸稈為原料,考察了玉米秸稈添加量、水添加量、成型壓力因素對制備玉米秸稈/褐煤型煤抗碎強度的影響,采用熱重分析法對制備的玉米秸稈/褐煤型煤的燃燒性能進行了測試。結果表明:當成型壓力為1961.330N/cm2,水添加量為0.2mL,玉米秸稈添加量為50%時得到的玉米秸稈/褐煤型煤的抗碎性能最佳。熱重分析結果表明,添加玉米秸稈后玉米秸稈/褐煤型煤的著火點由433℃降至282℃,燃燼率由94.72%提升至99.88%,單位時間發熱量增加。研究結果為玉米秸稈/褐煤型煤的制備提供了試驗基礎和理論依據,為玉米秸稈和褐煤的高效清潔利用提供了有效途徑。

關鍵詞:褐煤;玉米秸稈;型煤;抗碎強度;燃燒性能

中圖分類號TQ536文獻標識碼A

文章編號0517-6611(2021)08-0203-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.08.053

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

PreparationandCombustionPerformanceofCornStalks/LigniteBriquette

WANGWen-ya,WUPeng,LYu-tingetal(SchoolofEnvironmental&ChemicalEngineering,HeilongjiangUniversityofScience&Technology,Harbin,Heilongjiang150022)

AbstractInordertosolvetheproblemsoflowmoldingrateandlowburningrateoflignitebriquette,lowmoldingrate,andlowutilizationrateofcornstrawresourcesutilizationrate,theeffectsofaddingamountofcornstalk,addingamountofwaterandformingpressureonthecrushingstrengthofpreparedcornstalk/lignitebriquettewerestudied.Thecombustionperformanceofthepreparedcornstalk/lignitebriquettewastestedbythermogravimetricanalysis.Theresultsshowedthatthecornstalk/lignitebriquettehadthebestcrushresistancewhenthemoldingpressurewas1961.330N/cm2,theaddingamountofwaterwas0.2mL,andtheadditionamountofcornstalkwas50%.Theresultsofthethermogravimetricanalysisshowedthattheignitionpointofcornstalk/lignitebriquettewasreducedfrom433℃to282℃,theburningratewasincreasedfrom94.72%to99.88%,andthecalorificvalueperunittimeincreased.Theresearchresultsprovidedexperimentalandtheoreticalbasisforthepreparationofcornstalk/lignitebriquette,andprovidedaneffectivewayfortheefficientandcleanutilizationofcornstalkandlignite.

KeywordsLignite;Cornstalks;Briquette;Crushingstrength;Combustionperformance

我國褐煤資源豐富,但褐煤的高水分、低熱值、容易風化等特點限制了其有效利用[1]。褐煤成型可以有效解決其燃燒產塵量高、易風化、不易運輸[2]等問題,并可防止因褐煤高水分而對投料設備的堵塞和黏連。但僅用褐煤成型也有明顯缺陷,一方面,由于褐煤自身水分含量高[3],導致型煤不容易脫模,成型率低,抗碎效果差;另一方面,由于褐煤的獨特性質,成型后密度大,孔隙幾乎消失,導致型煤燃燒困難,燃燼率低。為改善這一狀況,可向褐煤型煤中摻雜一定比例的生物質成分[4-5]。玉米秸稈是一種具有較高發熱量的生物質材料[6],其含有的大量木質素、纖維素等物質形成的纖維束[7],對型煤成型可以起到黏連作用[8],有助于褐煤成型。玉米秸稈的加入既可以增加型煤中的孔隙數量,也可提高型煤的燃燼率。此外,將農業廢料玉米秸稈作為褐煤型煤的添加劑,可以有效解決玉米秸稈占地面積大、燃燒污染環境等問題[9],同時達到回收玉米秸稈中有機熱量的目的。

為了獲得燃燒性能良好,抗碎性強的玉米秸稈/褐煤型煤,筆者采用單因素試驗的方法,分別考察了成型壓力[10]、水添加量、玉米秸稈添加量對制備的玉米秸稈/褐煤型煤抗碎強度的影響,采用熱重分析方法研究了添加玉米秸稈后型煤燃燒著火點以及燃燼率等性能[11]的變化,旨在為玉米秸稈/褐煤型煤的制備提供了試驗基礎,為其實際應用提供了理論數據。

1材料與方法

1.1材料與設備

1.1.1試驗材料。褐煤源于黑龍江省寶清縣朝陽煤礦,玉米秸稈源于哈爾濱市郊區。

1.1.2設備。嵌樣機,產自河南鶴壁設備制造公司。

1.2原材料預處理將秋季干燥玉米秸稈切割成小于30mm的短莖后,繼續在粉碎機中破碎至粒徑5mm以下。

使用粉碎機將空氣干燥基褐煤破碎至粒徑小于5mm。

1.3原材料性能分析采用GB/T211—2008煤炭工業分析標準方法獲得褐煤工業分析數據。采用GB/T35835—2018玉米秸稈顆粒標準方法獲得玉米秸稈工業分析。

1.4制備玉米秸稈/褐煤型煤

將預處理后褐煤和玉米秸稈按照一定的比例,在嵌樣機中通過一定的壓力形成直徑1.5cm的球形型煤。采用單因素試驗法,首先,控制煤粉與秸稈總添加量為2.5g,秸稈添加質量占總添加量的20%,水添加量為0.2mL,改變成型壓力,控制成型壓力分別為784.532、1176.798、1569.064、1961.330、2353.596N/cm2;其次,控制玉米秸稈添加量為20%,成型壓力為1961.330N/cm2,改變水添加量,控制水添加量分別為0.10、0.15、0.20、0.25、0.30mL;最后,控制成型壓力為1961.330N/cm2,水添加量為0.20mL,控制玉米秸稈添加量分別為10%、20%、30%、40%、50%、60%和70%。

1.5燃燒性能測定

使用北京恒久科學儀器廠HCT-3型熱重分析儀對制備的型煤進行熱重分析,取樣品10~15mg,褐煤程序控制升溫速率15℃/min,其他樣品程序控制升溫20℃/min,溫度為20~900℃。

1.6抗碎強度檢測將成型后的型煤在空氣中陰干7d左右,在地上鋪制鐵板,距離鐵板高1.5m處使型煤自由下落,收集落地后的型煤塊,進行測量并計算其平均粒徑。

2結果與分析

2.1褐煤與玉米秸稈的工業分析

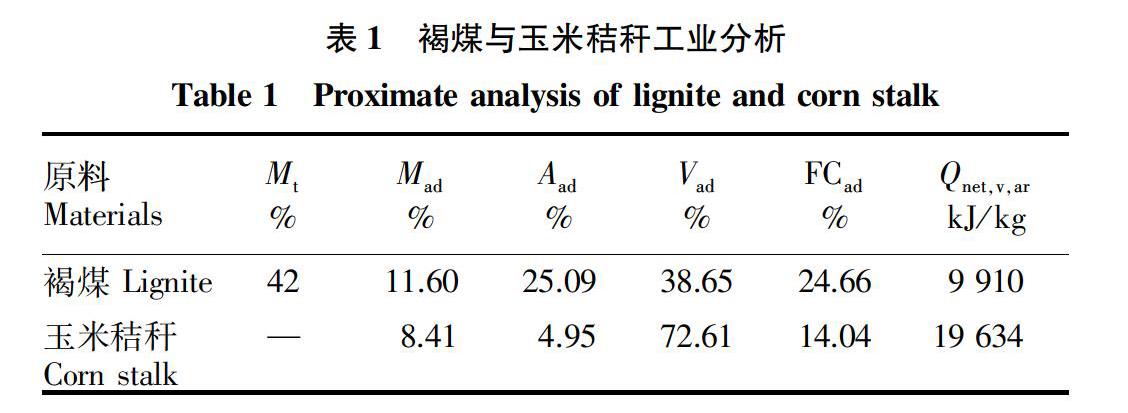

褐煤與玉米秸稈工業分析見表1。褐煤全水分(Mt)高達42%,其內在水(Mad)為11.6%,這導致褐煤的低位發熱量(Qnet,v,ar)遠低于秸稈的低位發熱量,且灰分含量(Aad)較高,導致著火點升高,燃盡時間拉長,故褐煤燃燒困難。而玉米秸稈灰分含量較低,僅4.95%,且揮發分含量(Vad)高達72.61%,具有較高的固定碳含量(FCad),故其發熱量較高,著火點低,容易燃燒。基于玉米秸稈和型煤的工業分析數據可推測出,通過摻雜玉米秸稈制備型煤,因加入了高揮發分、高發熱量的玉米秸稈,可以降低型煤的著火點,使其易于點燃,并可以提高型煤的發熱量。因此,摻雜玉米秸稈制備型煤具有理論上和實際上的可行性。

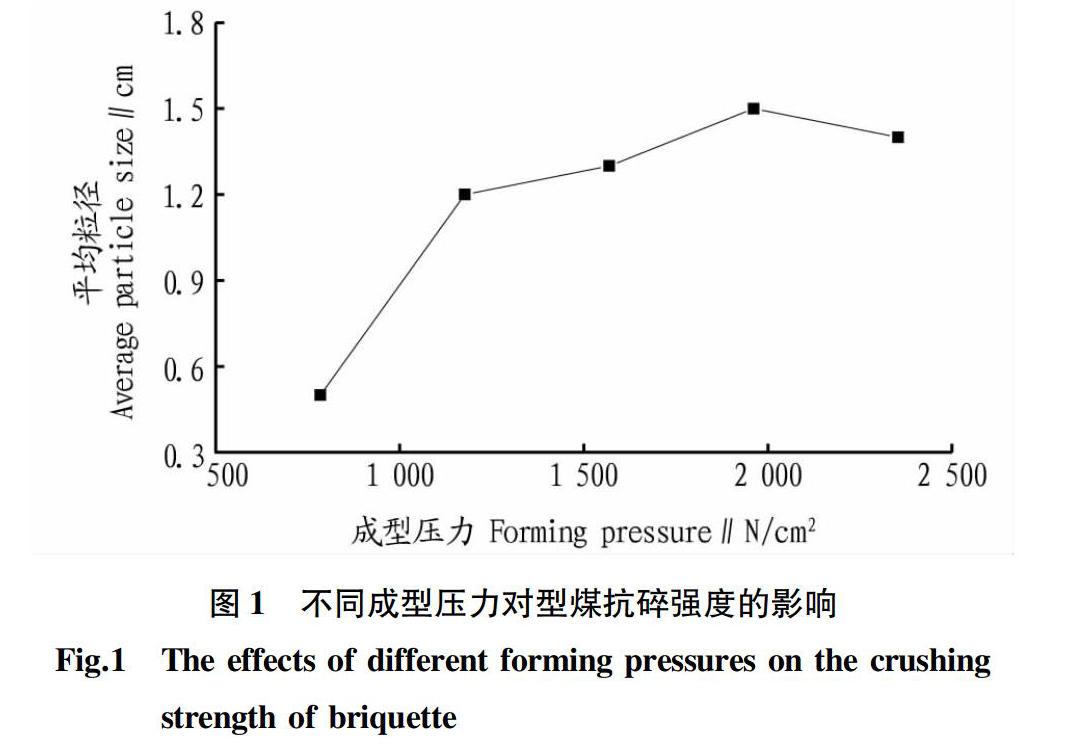

2.2成型壓力對型煤抗碎強度的影響

不同成型壓力條件下制備的玉米秸稈/褐煤型煤的抗碎強度見圖1。從圖1可以看出,隨成型壓力的增大,抗碎強度呈現先增加后減小的趨勢,當成型壓力為1961.330N/cm2時抗碎強度試驗獲得的型煤的平均粒徑為1.5cm,型煤幾乎不發生破裂,此時型煤的抗碎強度最大,隨著成型壓力繼續增加,抗碎強度反而略有降低。其原因在于:型煤成型中加壓使煤粒之間結構產生變化,縮小了煤粒之間的間隙,褐煤充分與玉米秸稈接觸,增大了型煤的抗碎強度[12]。但成型壓力過小會導致煤粒不能充分粘結,容易破碎;成型壓力大則會導致型煤內部結構被破壞,出現裂紋,型煤抗碎強度反而降低,還會導致不必要的能耗。因此,當成型壓力為1961.330N/cm2時,可以獲得抗碎強度最佳的型煤。

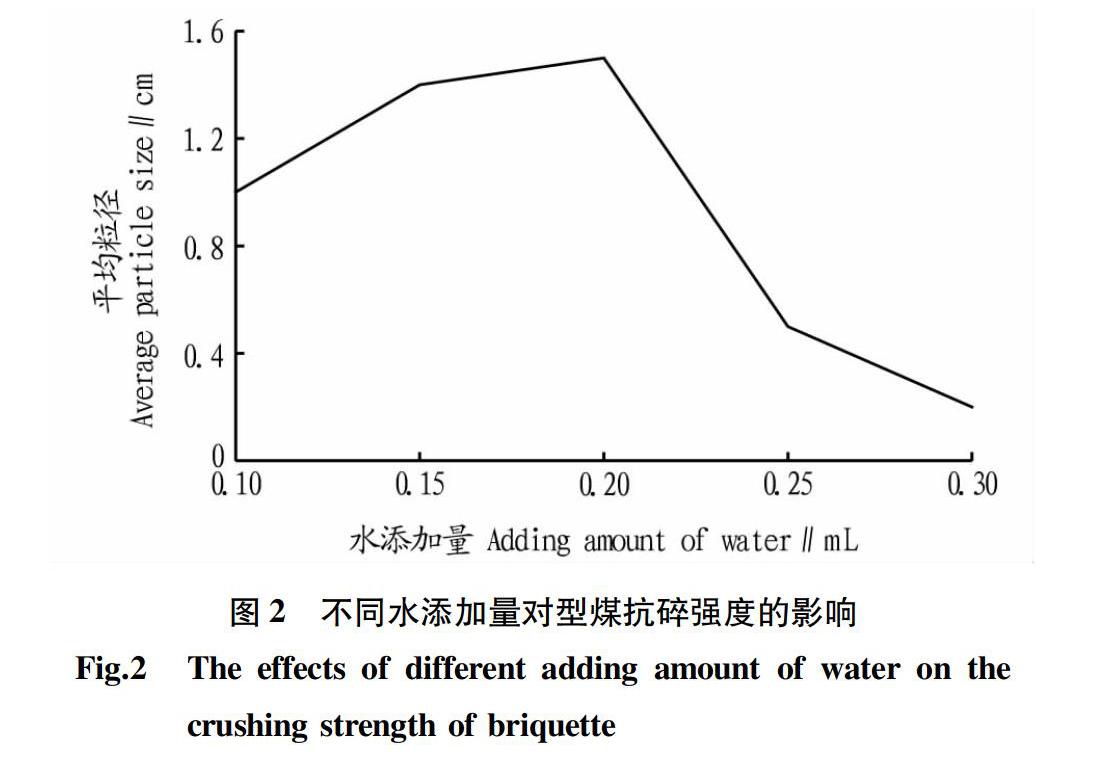

2.3水添加量對型煤抗碎強度的影響

不同水添加量條件下制備的玉米秸稈/褐煤型煤的抗碎強度見圖2。從圖2可以看出,隨著水添加量的增大,抗碎強度呈現先增加后減小的變化趨勢,當水添加量為0.20mL時,抗碎強度試驗獲得的型煤的平均粒徑為1.5cm,型煤幾乎不發生破裂,此時型煤的抗碎強度最大,隨著水添加量的繼續增加,抗碎強度反而略有降低。其原因在于:水存在使煤粒間相互運動順利,促進粘結。若水添加量過多,會造成型煤水分分布不均出現壓潰現象,抗碎強度降低,容易破碎;若水添加量太少,則不利于粘結,易破碎。另外,褐煤本身含有較多水分,相較于其他類似研究,試驗中水添加量僅為材料總量的8%左右,整體水添加量較少,充分利用了褐煤中的水分,節約了水資源。因此,當水添加量為0.20mL時,可以獲得抗碎強度最佳的型煤。

2.4玉米秸稈添加量對型煤抗碎強度的影響

不同玉米秸稈添加量條件下制備的玉米秸稈/褐煤型煤的抗碎強度見圖3。從圖3可以看出,隨著玉米秸稈添加量的增大,抗碎強度呈現先增加后減小的變化趨勢,當玉米秸稈添加量為50%時,抗碎強度試驗獲得的型煤的平均粒徑為1.5cm,型煤幾乎不發生破裂,此時型煤的抗碎強度最大,隨著玉米秸稈添加量的繼續增加,抗碎強度反而略有降低。其原因在于:玉米秸稈含有的木質素、纖維素等物質起到粘結作用[13],但當秸稈添加量增加到一定程度時,玉米秸稈膨脹作用超過粘結作用,導致型煤易碎。因此,當玉米秸稈添加量為50%時,可以獲得抗碎強度最佳的型煤。

2.5燃燒性能

從圖4(a)可以看出,350℃時褐煤的熱重(TG)曲線開始出現明顯下降,且微熵熱重(DTG)曲線僅有一個顯著峰,到646℃時失重結束,整個失重過程持續了43min左右。這個階段的失重主要是揮發分逸出和固定碳燃燒造成的。根據著火點算法[14]可知,褐煤的著火點(Tm)為433℃。

從圖4(b)可以看出,262℃時TG曲線出現明顯下降,此時為揮發分析出的初始溫度。圖中TG曲線有2個明顯的拐點,對應到DTG曲線上有2個顯著峰,320℃時DTG曲線出現第一個顯著峰,該點為揮發分析出的最大速率對應的溫度。422℃時DTG曲線出現第二個顯著峰,此點為固定碳析出最大速率的對應溫度。當溫度達到460℃時,TG曲線和DTG曲線幾乎不發生變化,玉米秸稈燃燒完全。失重過程持續了23min左右。玉米秸稈的著火點為281℃。

圖5(a)為成型壓力1961.330N/cm2,水添加量為0.2mL,玉米秸稈添加量為20%的玉米秸稈\褐煤型煤的熱重曲線。DTG曲線200℃出現一個小峰,此時失重主要是內在水的析出造成的。277℃下TG曲線開始明顯下降,這階段的失重主要是揮發分析出造成的,342℃下達到揮發分最大析出率。380℃下TG曲線繼續下降,此時固定碳與揮發分都有析出,420℃下析出速率達到最大。506℃下TG曲線又有明顯下降,這階段主要是固定碳析出,579℃下達到最大析出率。根據著火點算法,型煤著火點為312℃。

圖5(b)為成型壓力1961.330N/cm2,水添加量為0.2mL,玉米秸稈添加量為30%的玉米秸稈/褐煤型煤的熱重曲線。從圖5(b)可以看出,DTG曲線在200℃時出現了一個小峰,此點為內在水的最大析出速率。DTG曲線中有2個顯著峰,281℃時TG曲線開始出現明顯下降,此時主要為揮發分析出,378℃時達到揮發分最大析出率。從399℃開始,TG曲線繼續下降,此時主要為固定碳析出,556℃時達到固定碳最大析出率。型煤著火點為316℃。

圖5(c)為成型壓力1961.330N/cm2,水添加量為0.2mL,玉米秸稈添加量為50%的玉米秸稈/褐煤型煤的熱重曲線。第一階段失重在251℃時到320℃,在此溫度區間內TG曲線出現明顯下降,這個階段主要發生的揮發分和固定碳的析出。320℃后的失重階段主要是因固定碳析出而造成的。DTG曲線在352℃和527℃時出現2個小峰,但整體變化均勻,樣品燃燒穩定。型煤的著火點為282℃。

由表2可知,隨著摻雜秸稈的質量增加,型煤著火點從433℃逐漸降低到282℃,可見玉米秸稈含量對型煤著火點影響不顯著。這是由于燃燒過程中玉米秸稈中的揮發分首先析出并燃燒,故著火點降低。隨著玉米秸稈的燃燒,在型煤中形成大量的孔隙,擴大了煤與空氣接觸面積促進燃燒,隨著玉米秸稈添加量的增加,型煤空隙量增大、固定碳含量減少,其燃燒時間也從43min縮短到30min,而燃燼率則逐漸提高至99.88%,同時單位時間型煤釋放熱量增多。從圖5(c)可以看出,DTG曲線只有一個明顯峰值,TG曲線失重均勻。以上結果表明玉米秸稈/褐煤型煤燃燒均勻,且在實際燃燒中具有良好的燃燒性能。

3結論

(1)成型壓力1961.330N/cm2,水添加量為0.20mL,玉米秸稈添加量為50%時,可獲得抗碎強度良好的型煤。

(2)與褐煤型煤相比,玉米秸稈/褐煤型煤燃燒性能得到明顯改善。著火點由433℃降低為282℃;燃燒時間從43min縮短為30min,單位時間釋放熱量增加;燃燼率由94.72%提高到99.88%。

該研究通過控制成型壓力、水添加量和玉米秸稈添加量,獲得了燃燒性能良好、抗碎性強的玉米秸稈/褐煤型煤,為其在生產中的應用提供了理論基礎。

參考文獻

[1]

趙奇.中國褐煤資源清潔高效利用現狀[J].潔凈煤技術,2018,24(2):9-14.

[2]TUMULURUJS,WRIGHTCT,HESSJR,etal.Areviewofbiomassdensificationsystemstodevelopuniformfeedstockcommoditiesforbioenergyapplication[J].Biofuels,BioprodBioref,2011,5(6):683-707.

[3]張營,馮莉,宋玲玲,等.褐煤中腐植酸的提取及其含氧官能團的分析[J].安徽農業科學,2012,40(24):12146-12147,12153.

[4]朱鈞琰,吳曉慧,梁雪兒.生物質型煤的發展與展望[J].內蒙古石油化工,2019,45(1):37-38.

[5]冷三華.國內生物質型煤技術的研究現狀分析[J].冶金管理,2019(9):113.

[6]于春竹.玉米機械化收獲后的秸稈處理與再利用途徑[J].農機使用與維修,2020(7):139.

[7]趙文霞,楊朝旭,劉帥,等.典型農作物秸稈組成及燃燒動力學分析[J].農業環境科學學報,2019,38(4):921-927.

[8]劉佳,馬禎.氫氧化鈉水解小麥秸稈制備型煤黏結劑的研究[J].煤化工,2019,47(1):66-69.

[9]唐英迪,袁洪印.淺談我國玉米秸稈綜合利用現狀及存在的問題[J].農業與技術,2020,40(13):43-44.

[10]張文彬,周艷國,艾子博,等.型煤力學性質的影響因素實驗研究[J].工業安全與環保,2019,45(6):24-28.

[11]龍尚俊,劉云貴,田乙卜,等.生物質薏苡秸稈型煤的制備及其燃燒性能研究[J].貴州科學,2018,36(3):60-63.

[12]周國江,蘇軍.水熱處理對褐煤性質及型煤抗壓強度的影響[J].黑龍江科技學院學報,2010,20(2):107-110.

[13]陳娟,劉皓,李健,等.低變質粉煤的玉米秸稈型煤粘結劑的研究[J].中國煤炭,2017,43(4):105-108.

[14]喻秋梅,龐亞軍,陳宏國.煤燃燒試驗中著火點確定方法的探討[J].華北電力技術,2001(7):9-10,50.