地方高校服務鄉村振興戰略的思考

張英彥 周沖

摘要:地方高校作為服務區域經濟社會發展的重要智庫,參與鄉村振興戰略實施既是高等教育的內在要求,也是彰顯其時代價值的良好契機。在國家發出高校服務鄉村振興戰略號召的背景下,地方高校要正確看待其參與鄉村振興戰略的優勢和存在的不足,通過強化與地方相關政府部門聯系,了解各地鄉村振興戰略實施需求;培育服務鄉村振興戰略人才隊伍;凝聚科研資源為鄉村振興提供智力支持;實施大學生服務鄉村振興戰略活動;創新管理機制發揮引導激勵作用等舉措,為鄉村振興戰略實施提供支持。

關鍵詞:地方高校;鄉村振興戰略;創新管理機制

中圖分類號G648.4文獻標識碼A文章編號0517-6611(2021)08-0280-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.08.074

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

ConsiderationontheLocalCollegesandUniversitiesServingtheRuralRevitalizationStrategy

ZHANGYing-yan1,ZHOUChong2

(1.SchoolofBusiness,SuzhouUniversity,Suzhou,Anhui234000;2.SchoolofManagement,SuzhouUniversity,Suzhou,Anhui234000)

AbstractAsanimportantthinktankservingregionaleconomicandsocialdevelopment,localcollegesanduniversitiesparticipateintheimplementationofruralrevitalizationstrategy,itisnotonlytheinternalrequirementofhighereducation,butalsoagoodopportunitytoshowthevalueofthetimes.Underthebackgroundofthenationalcallforservingtheruralrevitalizationstrategy,thelocalcollegesanduniversitiesshouldcorrectlyviewtheadvantagesanddisadvantagesoftheirparticipationintheruralrevitalizationstrategy.Localcollegesanduniversitiesshouldunderstandthedifferentiatedneedsofdifferentregions,cultivatetalents,poolscientificresearchresources,implementcollegestudentsserviceactivities,innovatemanagementmechanism,tosupporttheimplementationoftheruralrevitalizationstrategy.

KeywordsLocalcollegesanduniversities;Ruralrevitalizationstrategy;Innovationmanagementmechanism

鄉村振興是新時代推進鄉村經濟、政治、社會、文化全面提質升級的新契機[1],也是今后一段時間國家建設的重要任務,需匯聚全社會之力協同推進。實施鄉村振興戰略,培育農村經濟發展新動能,重點在于理念,關鍵在于人才[2]。當前,鄉村人力資本不足、精英缺位問題已成鄉村全面振興的瓶頸[3],因而要始終將破解人才瓶頸制約,暢通人力資本下鄉通道作為推動鄉村振興工作的重要抓手[4]。地方高校作為高等教育的重要組成部分和培養服務地方經濟社會發展人才的主陣地[5],肩負人才培養、服務社會、科技創新職能[6],應該主動融入鄉村振興工作,以實際行動彰顯時代價值,詮釋責任擔當。

1國家對高校服務鄉村振興戰略發出強力號召

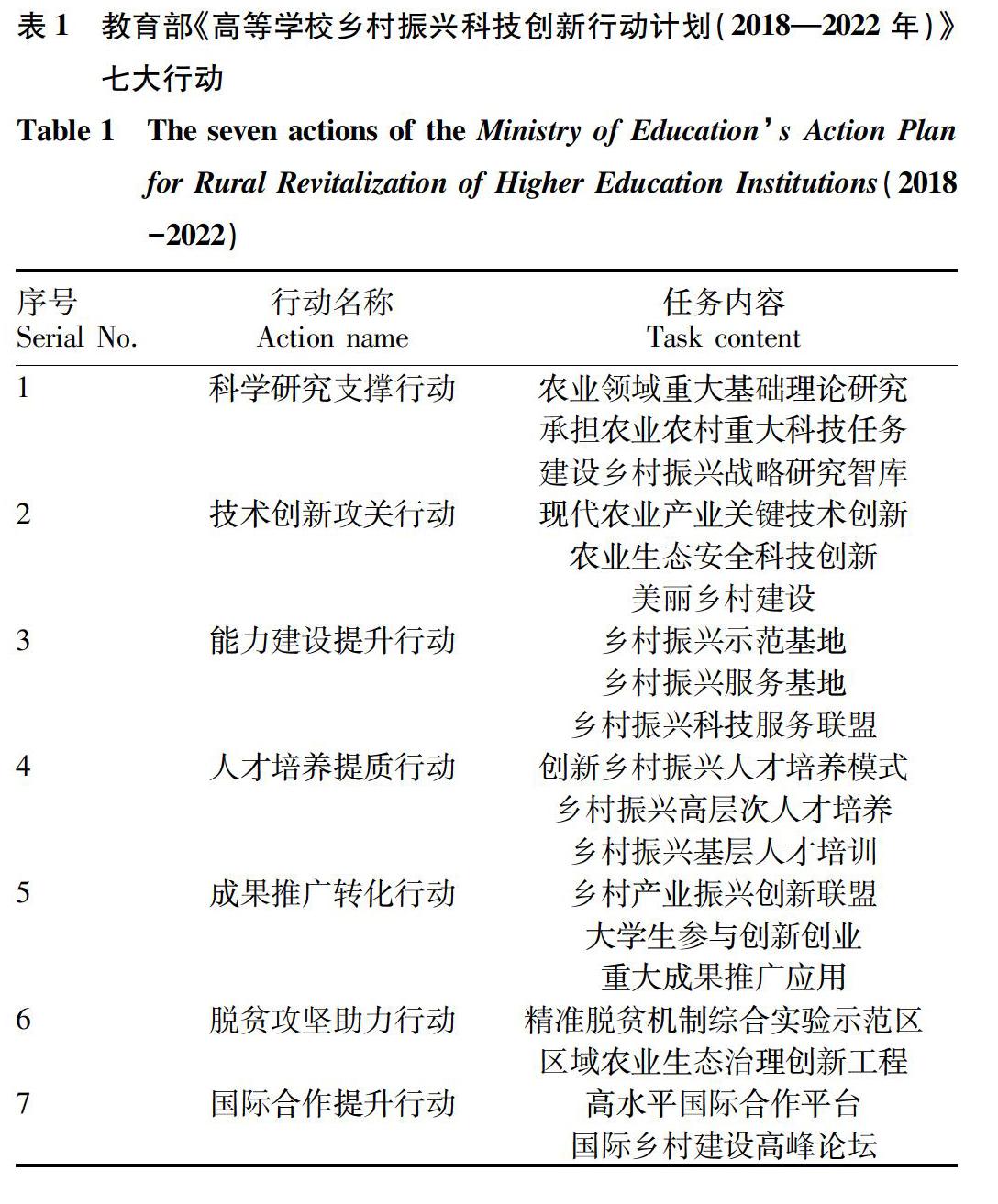

為引導高校服務鄉村振興戰略實施,2018年教育部在印發的《高等學校鄉村振興科技創新行動計劃(2018—2022年)》中提出:通過5年時間,完善高校科技創新體系布局,強化高校科技與人才支撐體系,提升高校服務鄉村振興能力和質量,培養造就“一懂二愛”人才隊伍,將高校打造成支撐鄉村振興戰略實施的科技創新和成果供給主體、人才培養集聚高地、體制機制改革試驗田、政策咨詢智庫。并制定了實施高校服務鄉村振興的七大具體行動(表1)。

由表1可知,國家層面對高校在鄉村振興中作用發揮領域和可行途徑的闡釋兼顧高校能力發揮與鄉村現實需求兩大層面,是新時代對高校服務“三農”工作的新目標、新要求,亦是新時代高校踏上新征程、發揮新作為的行動指南。高校理應結合自身實際,統籌資源、創新機制、強化典型,助力鄉村振興同時提升自身水平。長期以來,地方政府為地方高校的發展付出巨大努力[7],作為服務區域發展的地方高校投身于鄉村振興戰略實施,是對其社會服務功能的一次最好展示機會,能夠有效促進校地合作共建,產生相得益彰效能。

2正確認識地方高校服務鄉村振興戰略的優勢與不足

2.1地方高校具有比較優勢

作為我國高等教育體系的重要組成部分,地方高校定位于服務地方經濟社會發展,著力為地方輸送高素質人才,有力推動了地方經濟社會可持續發展。地方高校在服務鄉村振興戰略中主要優勢包括:一是區位優勢明顯。從地理位置上,地方高校廣泛分布在地級市(縣、區),靠近農村。對農村社會接觸廣、感觸深,更了解農村農業農民的現實困境與真實訴求,可以更有針對性地提出切實可行的解決方案。二是地方高校長期為本區域發展輸送人才,多年的積累,很多人才已經成為當地“三農”工作的中堅力量,在地方高校服務鄉村振興戰略中,可以充分發揮這一人力資源優勢,更為便利地開展服務鄉村振興戰略工作。三是地方高校近年來突破原有的單一學科發展思路,走上了“理、工、農、醫、經、管、文”等多學科綜合型大學發展道路,師資力量大幅躍升,具備從事多學科多領域交叉研究、服務鄉村振興的能力。四是地方政府的積極推動。地方政府為更好地發揮地方高校服務本地發展的作用,在支持地方高校與涉農企業開展聯合研發、將高校打造成服務地方發展智庫等方面行動積極,為地方高校服務鄉村振興戰略提供強力保障。

2.2地方高校也需正視存在的不足

地方高校在具有上述優勢的同時,也在諸多方面存在不足。一是重視不夠。地方高校的主要工作多集中在“人才培養、科學研究、文化傳承創新”3個方面,對社會服務尤其是“三農”服務重視不夠。雖然很多地方高校設有“三農”研究中心等類似的研究機構(科研平臺),但實踐中很難有專門時間從事“三農”專項調研工作,提出的政策建議在一定程度上脫離農村實際問題。這也說明在工作中開展鄉村調研數量不夠、深度不足,沒有很好地走到農村一線。二是地方高校資源整合能力較為薄弱。地方高校朝著綜合型高校發展多是伴隨著1999年高校擴招起步,大部分高校專業調整較晚。雖然地方高校專業設置較全,但學科專業設置與現實鄉村發展需求有一定脫節,人才培養同質化問題明顯[8],專業性師資力量比較薄弱,單獨依賴某一專業人才開展獨立性開展服務鄉村振興工作難度較大。很多地方高校距離省會城市較遠,也難有時間精力與實力較強的高校開展實質性合作,導致地方高校在服務鄉村振興戰略中往往不能夠獨立從事高層次研發、高水平建設規劃工作。

總之,地方高校在服務鄉村振興戰略實施中有自身優勢,完全有可以作為的空間。但也要認識到自身存在的不足,找準自己的服務方向,積極整合資源、組建團隊、建立聯盟,以切實可行的方案融入鄉村振興戰略中去。

3地方高校服務鄉村振興戰略的實施路徑思考

3.1強化與地方相關政府部門聯系,了解各地鄉村振興戰略實施需求

地方高校要加強與地方政府部門聯系,及時了解地方政府在實施鄉村振興戰略中制定的規劃方案、農業企業面臨的科技需求、農業產業化發展遇到的阻力、基層治理存在的問題等,及時將政府需求、企業需求、鄉村發展需求反饋到高校相關職能部門,以便于及時組織專家團隊解決。高校要成立以科技處(協同創新中心)、團委、學生處等牽頭的匯聚高校各二級學院(系)、科研院所力量的服務鄉村振興戰略的行動小組,整合校內外資源,制定具體的服務鄉村振興戰略行動計劃,與地方政府相關部門對接,參與到鄉村振興工作中去。

3.2培育服務鄉村振興戰略人才隊伍

3.2.1升級改造現有涉農學科。

從鄉村振興戰略的“20字方針”可見,鄉村振興需要具有農學、管理學、社會學、法學、農業經濟學、鄉村旅游學、風景園林學、休閑農業學、鄉村美學、心理學、鄉村規劃與設計的復合型人才。針對目前地方高校存在的各學科專業之間交叉融合較弱的問題,對現有農學、食品科學、環境科學、生命科學、信息科學、社會科學等涉農學科升級改造,促進涉農學科與休閑農業、互聯網農業、共享農業、智慧農業等現代農業發展業態融合,提高涉農學科人才培養滿足鄉村振興需求水平。在有條件的學院(系)可以逐漸開設涉農方面的新專業,以滿足鄉村振興戰略實施對人才的新要求。

3.2.2積極參與鄉村基層人員能力提升工程。

鼓勵涉農專業教師發揮專業特長,開展針對農業技術人員、新型職業農民、新型農業經營主體負責人、農村實用人才等的培訓工作。重點加強對在基層工作的高校畢業生、返鄉農民工(返鄉創業人員)、退伍軍人、家庭農場主、科技示范戶等生產經營主體的專業技術技能和科技素質提升培訓,拓展學校圖書館的鄉村閱讀功能[9],將現代農業經營理念和技術匯入農業現代化發展。

3.2.3圍繞鄉村振興戰略開設選修課。

為服務鄉村振興戰略實施,可以在高校內遴選一批針對性的選修課,一方面讓學生對鄉村振興戰略有一個客觀的認知,使學生知曉鄉村振興戰略的具體內涵、下一步的工作重點以及鄉村振興對人才的需求特點。另一方面也讓不同專業學生能夠學習到差異學科的知識,為將來進行交叉學科領域學習和研究打下基礎,更好地滿足鄉村振興對復合型人才的需求。

3.3凝聚科研資源為鄉村振興提供智力支持

3.3.1對接“三農”發展需求,提供解決方案。

根據《農民日報》2019年6月13日第3版報道,我國已有30余家高校制定了服務鄉村振興工作方案,13所高校成立了鄉村振興學院。近年來,高校通過“專家大院”“科技小院”“科技大篷車”等多種農業科技推廣的新做法,將高校科技成果和人才優勢轉化為推動農業農村發展的新動能。地方高校可以依托學科專業成立專門的鄉村振興研究團隊,通過與區域內具有相同研究領域的高校、研究機構進行聯合攻關,為鄉村產業振興、現代產業體系建設提供解決方案。通過與農業農村局等主管部門加強聯系,及時了解農業產業化發展、鄉村治理中面臨的難題,組建專業團隊加以解決。

3.3.2鼓勵教師到鄉村創新創業。

高校教師到鄉村創業創業可以采取多樣化形式。一是高校教師可以到農業企業、農業研發機構兼職從事科研工作,將自己的知識與企業需求有機聯系起來,解決農業發展中遇到的實際問題。二是高校教師可以到鄉鎮(鄉村)掛職,改變鄉村人才缺乏問題,提升鄉村人力資本。三是在鄉村成立高校科研基地(人才培養實踐基地),促進高校人員與鄉村進行交流。當然,高校也要探索多樣化的人才激勵機制,完善教師到鄉村和企業掛職、兼職和創新創業制度,解決教師后顧之憂。

3.4實施大學生服務鄉村振興戰略活動

將服務鄉村振興戰略融入大學生“三下鄉”(“文化、科技、衛生”下鄉)和“四進社區”(“科教、文體、法律、衛生”進社區),全面將服務鄉村振興戰略任務融入大學生實踐活動中去。因應鄉村發展訴求成立專業化的大學生志愿服務隊[10],鼓勵大學生到農村創新創業,將學生到農村實踐作為人才培養的一個重要環節。可以采取完成某一農村問題研究報告形式,也可以采取撰寫一份農業商業策劃書等方式完成實踐成果撰寫,助力鄉村現實問題解決。為提高學生積極性,可以給予一定創新學分,并對完成效果較好的學生進行物質或精神獎勵。

3.5創新管理機制發揮引導激勵作用

鄉村振興是一項長期性的工作,需要因之調整教學、科研、社團活動等的評價體系,建立有利于銜接地方高校服務鄉村振興戰略的管理機制。在科研制度層面,鼓勵將學術成果創新與成果轉換應用銜接起來。引導教師投身現代農業生態安全技術、產業發展關鍵技術研發工作,共建鄉村振興科技研發基地,提升科研成果應用價值。在教育培訓層面,對依托涉農學科的科研成果與教學課程對新型職業農民開展教育培訓工作的給予政策支持。在人才輸送方面,對培養鄉村振興急需人才專業額外給予一定比例的招生數量,對在鄉村振興中作出貢獻的專業、院(系)給予相應的考核減免或物質獎勵。學校也應專門開辟專欄報道高校在服務鄉村振興戰略中的具體行動,并及時解決教師、學生在行動中存在的困難,提升地方高校服務鄉村振興戰略活動的實施效果。每年針對優秀的活動案例進行宣傳、表彰,形成人人參與服務鄉村振興戰略的新局面。地方政府也要強化營商環境建設,推動干事創業環境和鄉村生活環境的提升。

服務鄉村振興戰略,對地方高校既是一個展示自我形象的絕佳契機,也是對其人才培養、科學研究、服務社會等綜合能力的一次檢閱,對于其優化學科專業建設、整合社會資源、提升人才培養質量、彰顯地方特色意義重大。地方高校應認真思考、系統準備,乘鄉村振興戰略實施的東風,將其打造成為具有服務地方經濟社會發展能力與特色的高水平教育科研整合平臺。

參考文獻

[1]鄭寶東,周阿容,曾紹校,等.涉農高校服務鄉村振興戰略的思考[J].中國高校科技,2018(12):7-9.

[2]文茂群.做好鄉村振興人才需求側鍛造[J].人民論壇,2019(33):60-61.

[3]李期,胡俊生.農村轉型發展中高校的角色定位與責任擔當[J].甘肅社會科學,2019(6):49-57.

[4]王軼,熊文.返鄉創業:實施鄉村振興戰略的重要抓手[J].中國高校社會科學,2018(6):37-45.

[5]韓嵩,張寶歌.地方高校服務鄉村振興戰略:三個重要向度[J].河北農業大學學報(社會科學版),2019,21(2):86-91.

[6]張素杰.新時代地方高校助力鄉村振興戰略的著力點探析[J].北京農業職業學院學報,2019,33(2):69-73.

[7]黃憲偉.地方高校服務新農村建設探析[J].浙江社會科學,2007(2):222-225.

[8]單文麗.鄉村振興視角下高校農村電商服務模式創新:以江西工程職業學院為例[J].江西廣播電視大學學報,2019,21(1):75-78.

[9]白琳琳.高校圖書館文化服務鄉村閱讀策略研究[J].科技資訊,2019,17(6):190,194.

[10]李梅,姚碧玲.大學生志愿服務鄉村振興的意愿研究:以金華地區高校為例[J].教育現代化,2019(52):138-140.