從下派到下沉:干部服務基層長效機制研究

張樂 占志剛

摘? ? ? 要:干部下派是中國共產黨的寶貴政治經驗。本文以“幫扶式”下派為對象、以駐村指導員制度為案例、以“嵌入-銜接-執行”為框架對干部下派政策進行研究后發現,該政策在執行過程中尚存在結構性排斥、溝通阻滯及下派干部作風不實等困境。應從嵌入場域提升各主體對下派干部的接納度、加強科層銜接和政群銜接提升信息反饋效率、內在動力與外在約束相結合激發下派干部能動性等方面著手,進一步推動干部從下派走向下沉。

關? 鍵? 詞:干部下派;“幫扶式”下派;下派干部;駐村指導員;基層治理

中圖分類號:D267? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1007-8207(2021)04-0030-07

收稿日期:2020-10-20

作者簡介:張樂,中共紹興市委黨校黨史黨建教研室講師,研究方向為基層黨的建設;占志剛,中共紹興市委黨校黨史黨建教研室主任,教授,博士,研究方向為政治哲學和法律哲學。

一、問題的提出

干部下派服務基層是中國共產黨“走群眾路線”“密切聯系群眾”的制度化運作機制,[1]是中國共產黨長期以來進行干部培養、加強基層建設的寶貴經驗,最早可追溯到延安時期。我國各地區干部下派的形式及做法雖各有特色但實質一致,即以機關干部下派到基層開展工作為形式,以下沉為目的,實現基層治理水平和干部能力的提升。新冠肺炎疫情防控中,干部下沉到村莊、社區、企業與基層干部共同擔負起信息登記、人員排查、困難幫扶、防控宣傳等職責,直面群眾所需,得到了社會各界的普遍認可。但應看到,干部下派政策在執行過程中也出現了各種形式的“異化”,如“派而不沉”的形式主義、脫離群眾等,背離了政策設計的初衷。

在學界,有關干部下派的研究主要以公共管理和基層治理為視角,圍繞干部人事制度、扶貧工作、基層組織建設等展開探討。如袁立超、王三秀(2017),張國磊、張新文(2018),李勝藍、江立華(2018)等從宏觀視角出發,運用嵌入理論、科層制理論、角色理論等分析工具對干部下派的運行機制進行學理闡釋后認為,將政策、資源、人力、信息等通過下派干部這一紐帶嵌入村社場域并轉化為發展動力,有利于改善資源內卷化問題,化解基層治理困境,實現上級政府與基層的對接;王丹莉、武力(2017),謝小芹(2017),郭小聰、吳高輝(2018)等則從微觀視角出發對干部下派進行描述性分析后認為,干部下派不僅增強了對基層幫扶的有效性,而且轉變了機關工作作風及下派干部個人作風,有利于完善現有的基層治理模式。

筆者通過梳理發現,既有文獻尚存以下不足:一是往往將干部下派歸結為實踐問題,并未進行宏觀的類型梳理進而總結各類型間的異同;二是對干部下派中出現的問題往往只是簡單羅列,未就現象與問題之間的相關性展開深入探討,對策建議的深度和有效性有待進一步提高;三是并未對干部下派的概念進行明確界定,基本上將其作為現象和事實加以使用。

二、干部下派的綜合考量

(一)干部下派的表現形式

依據《中華人民共和國公務員法》《黨政領導干部選拔任用工作條例》以及各地各部門有關干部下派工作的實施意見,筆者認為,干部下派是黨政機關根據工作實際和干部培養需求,計劃性或臨時性選派干部赴基層以掛職、指導或聯系、走訪的形式參與接受地或接收單位的工作,在下派期間不改變與原機關的人事關系且一般為期不超過三年。追溯中國共產黨從成立至今的干部下派實踐可以發現,干部下派在不同時期有著不同的表現形式。盡管干部下派出于多種因素的綜合考量,但其主要是圍繞干部日常培養和專項任務攻堅克難這兩大核心目標來展開的,且兩大核心目標并非孤立存在,而是統一于干部下派的政策執行過程中。從核心目標和需要解決的主要矛盾來看,干部下派可分為兩大類,即“鍛煉式”下派和“幫扶式”下派。“鍛煉式”下派是干部培養的重要環節,能夠增加干部的基層經歷,通過深入基層、深入群眾促進干部經風雨、見世面、壯筋骨、長才干,提高解決實際問題、處理復雜矛盾和做群眾工作的能力。[2]“幫扶式”下派是根據工作的實際需要選派干部承擔重大工程、重大項目、重點任務或其他專項工作,以緩解基層應對重大攻堅任務或重大突發性公共事件人手不足、能力有限的困境,如2001年安徽省從省市縣機關抽調干部下派貧困村擔任“第一支書”,2012年山東省實施的“第一書記”制度,2017年浙江省下派近萬名機關干部剿滅劣V類水,新冠疫情期間干部駐村、駐社、駐企開展疫情防控等。

需要說明的是,“幫扶式”下派基于自上而下的政策執行過程,對包括“第一書記”“駐村指導員”“專職副書記”等在內的“幫扶式”下派干部進行考量更具現實價值。因此,筆者以基層治理和科層制結構為視角來解讀“幫扶式”下派的運行機制,并探討“幫扶式”下派運行過程中的困境和出路。下文提及的“干部下派”均指“幫扶式”下派。

(二)干部下派的現實價值

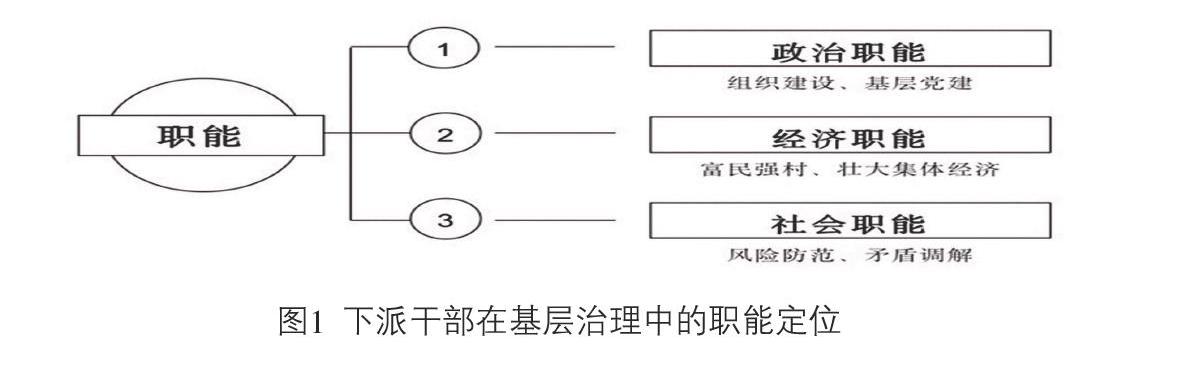

⒈干部下派是對基層治理的有益補充。基層群眾自治制度是我國基層民主的重要內容和表現形式。改革開放以來,基層群眾自治組織在迅速發展并發揮重要作用的同時也暴露出一些問題。如在農村,基層自治的中堅力量——農村精英向城市涌入,農村人才流失嚴重,村民對村“兩委”存在信任危機,農村自治主體缺位,村民的思想意識相對落后,自治的內在驅動力嚴重不足;農村內部宗族、派系斗爭使得原本有限的自然資源和社會資源分化,造成資源浪費,阻礙了農村經濟的可持續發展;因利益沖突導致社會矛盾激化,影響了村莊的和諧穩定;等等。下派干部作為國家行政權力的代表駐村指導,可以充分發揮政治、經濟和社會職能,彌補基層自治的不足(見圖1)。通過干部下派,能夠將社會資本、物質資本嵌入基層治理之中,借助外部力量解決基層人才匱乏、治理瓶頸凸顯的難題,提高基層服務水平,完善村莊治理體系,培育村莊內生性力量,促進村民自治長久有效發展。[3]一是能夠發揮組織建設的政治職能。如駐村指導員的職責之一即是加強基層黨組織建設進而發揮基層黨組織的戰斗堡壘作用,通過對村“兩委”會議、黨員大會、村民代表大會等進行規范性指導以使各主體在基層治理中發揮自身優勢并形成合力。二是能夠發揮富民強村的經濟職能。如駐村指導員最重要的任務就是富民強村,完善所在村的基礎設施,壯大村集體經濟,為村民辦實事辦好事,幫助所駐村找到一條適合自身發展的道路,并依靠派出單位的職能優勢和資源為所駐村爭取更多的扶持資金或發展項目。三是能夠發揮矛盾調解的社會職能。如駐村指導員與所駐村并不存在直接利益關系,能夠扎根一線了解村民訴求,更容易起到“潤滑劑”的作用,協調村“兩委”之間、村“兩委”與村民之間、村民與村民之間的利益關系,走近矛盾、化解矛盾,維護基層社會的和諧穩定。

⒉干部下派是打破上下協同困局的現實需要。“上面千條線,下面一根針”。基層工作實質上是一套綜合服務系統,黨的每一項為民政策舉措都要通過這一系統及時貫徹落實下去,從而為百姓提供主動、高效、有針對性的服務。然而現實中,由于上級政府與基層政府之間的信息、權力、資源不對稱,導致上級機關“管得了但看不見”,基層政府“看得見卻管不了”等問題時有發生。一些機關干部與基層干部之間相互抱怨、互不理解,基層干部抱怨機關干部制定政策時脫離實際、搞形式主義,機關干部則指責基層干部工作落實不到位、沒有全局觀念和大局意識。干部下派有助于機關干部轉變工作作風、深入基層發現真問題、提出好建議,求真務實地開展各項工作,糾治形式主義和官僚主義。而且,通過干部下派能夠將垂直化層級管理轉化為扁平化基層治理,有助于增強基層治理中的上下協同性,打破層層傳導弱化、響應機制不健全、服務群眾不到位的藩籬。

⒊干部下派是培養鍛煉干部的重要選擇。2010年10月11日,習近平在中央組織部舉辦的中央和國家機關到省區市交流任職干部培訓班上與培訓班學員座談時指出:“地方尤其是基層一線,是領導干部了解實際、向廣大群眾學習的好課堂,也是領導干部磨練作風、提高素質的大考場。到地方和基層一線工作,同基層干部和群眾一起摸爬滾打,對于領導干部特別是年輕干部增長領導才干、積累實踐經驗、加快政治成熟至關重要。”2013年6月28日,習近平在全國組織工作會議上強調:“干部要深入基層、深入實際、深入群眾,在改革發展的主戰場、維護穩定的第一線、服務群眾的最前沿砥礪品質、提高本領。”黨的十九大報告提出要“大力發現儲備年輕干部,注重在基層一線和困難艱苦的地方培養鍛煉年輕干部,源源不斷選拔使用經過實踐考驗的優秀年輕干部。”基層處于承上啟下的節點、各種矛盾的焦點和工作落實的重點,干部只有下到基層直面群眾,才能聽到群眾的聲音、了解群眾的需求,才能全面準確把握群眾的生產生活狀況,才能把群眾的安危冷暖掛在心上,真心誠意地為人民群眾辦實事、做好事、解難事。[4]越是艱苦的地方越能磨煉干部的品質,考驗干部的毅力。基層工作的特殊性與復雜性有利于下派干部在處理問題和矛盾的過程中增強分析問題、解決問題的能力,培養務實、擔當的政治品格。只有實實在在地參與基層的重大事件決策過程,協調基層化解矛盾、處理糾紛,干部才能真正了解基層運轉的基本邏輯和主要問題。

三、干部下派的實踐困境——以駐村指導員為例

2003年底,紹興市柯橋區(原紹興縣)積極落實浙江省委提出的“從各級機關挑選一批黨員干部下農村、基本實現全省每個行政村都派駐一位農村工作指導員”的要求,在蘭亭街道(原蘭亭鎮)試點基礎上,在全區推廣駐村指導員制度。由此,駐村指導員制度從一鎮試點到全省乃至全國推廣,有力地推動了黨委政府工作重心向農村一線傾斜,成為農村經濟社會發展和美麗鄉村建設的一張金名片。應當說,駐村指導員是一個很好的個人成長平臺,其不僅有助于機關干部盡快熟悉農村工作,而且駐村指導也利于機關干部熟悉政策,對推動村里項目建設有明顯成效。如今,派駐覆蓋全域化、派駐力量精銳化、派駐職責清單化,已經成為駐村指導員制度的鮮明特色。[5]但應看到,駐村指導員制度在各地各部門的實踐過程中也不同程度地暴露出一些問題,甚至在場域、銜接以及執行等方面出現了與政策出發點或基層實踐相背離的情況。

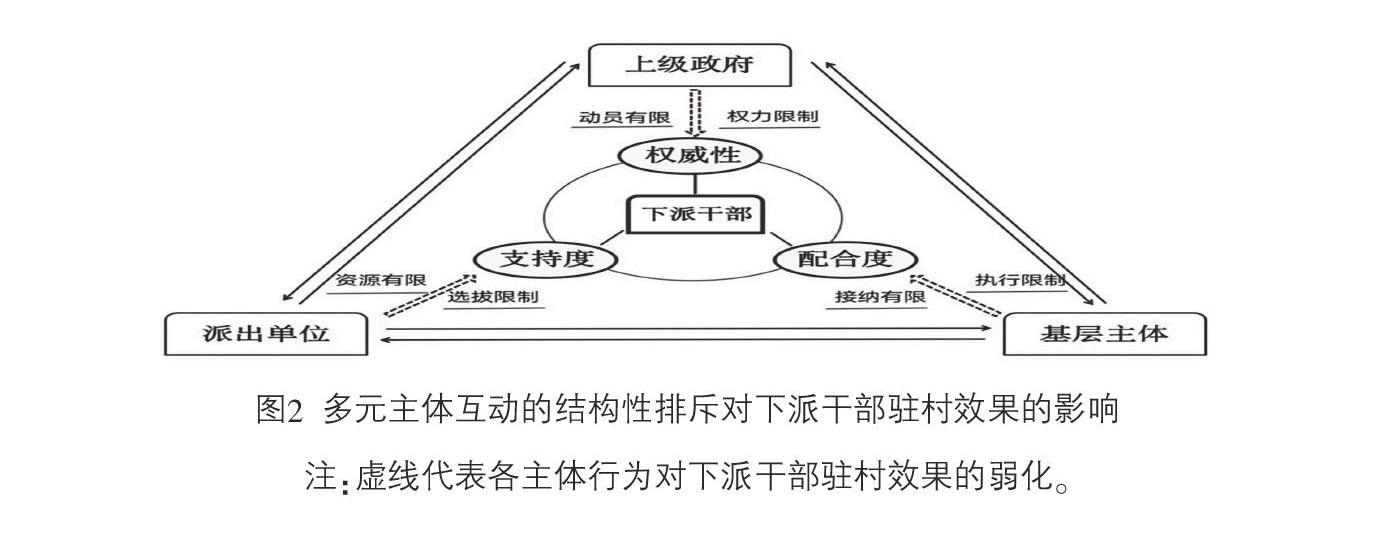

(一)結構性排斥:多元主體互斥影響駐村效果

駐村過程中,駐村指導員上級政府、派出單位及基層主體(主要指村“兩委”及村民)的互動存在諸多不適甚至產生了結構性排斥(見圖2)。一是上級政府的權威性不足。一方面,在行政動員上,上級政府往往通過正式或非正式的路徑動員各方行政力量參與駐村實踐。其中,正式動員主要指出臺相關政策,非正式動員則體現在對積極參與方的補償上,如待遇從優、職位晉升等。但實踐中卻出現了正式動員不足、非正式動員過度的情況,如各主體對駐村指導員政策的重視不夠、配合度較低;個別駐村指導員將下派當作“鍍金”,存在“人在曹營心在漢”等現象。另一方面,在職權匹配上,盡管上級政府在政策制定時對駐村指導員的職能有著清晰的定位,即“村情民意調研員、政策法規宣傳員、群眾信訪調解員、富民強村服務員、民主制度監督員、組織建設督導員”,涵蓋了鄉村治理的方方面面,但卻未給予其相應的權力,這也使得駐村指導員往往有名無實,一旦其指導意見與村“兩委”的想法相左便無法落到實處。二是派出單位的支持有限。一方面,在干部選派上,盡管相關政策明確規定選派各地各部門優秀干部充實駐村指導員隊伍,但在執行過程中少數派出單位為避免影響本單位工作往往將骨干“雪藏”起來,只派遣邊緣部門或工作可替代性高的干部駐村指導。而且,按照相關政策規定,駐村指導員應與原單位工作脫鉤,以保證駐村期間精力充沛。然而,一些派出單位卻要求駐村指導員兼顧原單位工作,甚至要求其以本單位工作為主,駐村效果自然大打折扣。另一方面,在資源支持上,派出單位的性質一定程度上決定了其對所駐村的幫扶程度。一般而言,核心部門的資源整合能力相對較強,對所駐村的幫扶力度更大;而大多數部門因自身可支配資源尤其是幫扶資金有限,故在資源支持上顯得“捉襟見肘”。三是基層主體的配合度不夠。一方面,在熟人社會里,人情關系維系著村莊社會的聯結和互動。[6]駐村指導員受限于地域環境、風俗習慣等差異,較難融入鄉村社會。況且,駐村指導員的任期一般不超過兩年,不足以培養起與村民之間深厚的感情,難以獲得村民的支持、信任和配合。另一方面,對于以村“兩委”和村民為代表的內生性主體而言,駐村指導員既是陌生的外部力量,又是可以獲取物質資源和社會資源的對象,因此對其既排斥又依賴。這也使駐村指導員處于比較尷尬的境地,一旦其不能與村“兩委”和村民融為一體,勢必會影響到指導工作的有序進行和政策舉措的落地。

(二)溝通阻滯:信息傳遞和反饋不暢難以發揮節點作用

基層治理中,上下級之間及時有效地傳遞信息是十分必要的。下派干部既承擔著緩解基層治理壓力的重任,又要起到科層銜接和政群銜接的橋梁紐帶作用。如駐村指導員肩負著向下宣傳政策法規、向上反饋村情民意的職責,特別是在自下而上的信息反饋方面有著先天優勢,能夠以獨立或者中立的身份獲取信息并及時向上級反映基層情況及群眾訴求。但在個別地區,由于沒有集中處理上報問題的協調機構,駐村指導員向上級匯報的情況往往得不到重視和反饋,一些基層無法解決的問題向上反映后依然無法得到解決,不僅嚴重影響了駐村指導員的積極性,一定程度上也削減了駐村指導員在村“兩委”和村民心中的權威性,難以凸顯駐村指導員的節點功能。

(三)執行異化:下派干部工作作風不實導致“派而不沉”

實踐中,有的駐村指導員雖對駐村工作滿懷熱忱,但脫離實際、急于求成,未經深入調研便急于制定富民政策、介入固有矛盾,結果非但沒有解決問題反而給所駐村莊帶來了負面影響;也有少數駐村指導員群眾觀念淡漠、群眾工作方法生疏,去村民家中走訪板凳還沒坐熱、“話匣子”還沒打開就“完事大吉”,被村民戲稱為“彗星式”走訪、“葫蘆式”干部;還有個別駐村指導員熱衷于搞形式主義,將時間和精力集中在面子工程上,走過場、重形式,弄虛作假。因此,村“兩委”和村民對駐村指導員的詬病多集中在工作作風上,將其形容為基層領導的“聯絡員”、基層干部的“座上賓”、基層工作的“走讀官”、各項工作的“臨時工”。實質上,這種重過程干預、輕彌補指導,重爭資跑項、輕運營管理,重走讀下沉、輕服務下移,重晉升條件、輕村莊發展的行動邏輯直接影響了干部下派的效果。[7]

四、嵌入-銜接-執行:對干部下派長效機制的思考

(一)嵌入場域提升各主體對下派干部的接納度

作為嵌入理論的集大成者,美國社會學家馬克·格蘭諾維特認為嵌入的過程是人際互動的過程,并確立了嵌入性的理論基礎——經濟行動者的自利行為受其所處的社會網絡的影響。換言之,社會中的任何人都不可能孤立的存在,人們要通過嵌入到特定的社會結構和關系網絡中獲取所需的信息、情感、服務等各方面資源。[8]隨后,學者們將嵌入理論發展并應用到政治學、社會學等不同的學科領域,近年來也廣泛應用于社會治理研究。作為基層治理的外生性力量,下派干部只有嵌入到治理場域中,促成各主體對其的制度性接納和情感性接納,才能有效發揮其應然價值。一是通過政治性嵌入提升各主體的制度性接納度。一方面,優化政策設計。應建立一整套有效、自洽、可操作的政策體系,充分考量派出單位的性質、自身資源以及下派干部的學科背景、實踐經驗等,達成供給-需求的基本平衡。應細化下派干部的選拔、權責、管理、考核、獎懲等標準,完善包括領導機制、激勵機制、培訓機制、監管機制在內的多項工作機制,尤其是對干部下派時間、與原單位工作脫鉤等直接影響干部下派效果的細節要進行科學考證并以制度形式加以明確。另一方面,加強政治動員。應將組織部等作為干部下派的牽頭部門,周密部署并加強宣傳,以此營造干部下派的良好政治氛圍,增強干部下派政策的權威性及下派干部的存在感、使命感和榮譽感。應將干部下派嵌入到基層治理中,為干部下派提供合法性基礎,并為資源、人力下沉到鄉村社會提供一條正規化、制度化的輸送渠道。二是通過資源性嵌入和關系性嵌入增強各主體的情感性接納度。一方面,通過資源性嵌入形成合理的資源配置結構。應將單位幫扶作為單位考核的重要組成部分,促使派出單位對下派干部在資金、政策、資源上給予主動性支持。應充分考慮派出單位的實際情況,對于派出單位中資源狀況不佳的應給予一定程度的政策支持和財政保障。需要注意的是,嵌入資源并非僅局限于資金,下派干部還應掌握相應的知識、技術及市場信息,為基層經濟社會發展提供智力支持。應加強對各種資源的有效整合,形成合理的資源配置結構。另一方面,通過關系性嵌入構建良好的協作網絡。良好的社會協作網絡能夠使下派干部在服務基層過程中更好地開展工作,因此,下派干部應盡可能地融入到所駐基層的人文社會環境中,了解當地的民風民俗以及群眾的語言行為習慣,加強與村“兩委”的溝通協作,在干事創業中增強基層社會對下派干部的接納和支持。

(二)強化科層銜接和政群銜接以提升信息反饋效率

要建立健全信息收集和反饋制度,切實發揮下派干部銜接科層和政群的作用。一是加強對村情民意的收集。下派干部應積極走訪村民,與不同群體進行溝通交流,真正了解道村民的基本生活狀況及主要矛盾,在為民服務過程中拉進彼此間的距離。應通過“民情日記”“駐企日記”“三服務”小管家協同辦理平臺等數字化形式對基層問題和矛盾進行記錄,并及時向相關部門上報。當下,如紹興市于2020年2月份啟動“企情日記”系統以來,駐企服務員已經發現和反饋問題3285個,其中自行解決2873個,提交縣級層面協調解決412個,辦結383個,辦結率達99.1%,基本上做到了服務開展常態化、情況掌握精準化。[9]二是完善民意訴求反饋機制。應具化民意訴求的受理、反饋、辦結步驟,強化領導監督和群眾監督,落實督辦責任,確保下派干部反饋的問題件件有著落、事事有回復。應加強部門協同能力,盡可能達成數據共享,使各級各線形成合力,使信息更加透明,反饋更為及時。如多年推行民情日記制度使紹興市雅璜鄉的發展面貌發生喜人變化,民情紀念館已建成,便民服務解難題、關愛群眾暖人心已成為當地駐村指導員的工作常態。

(三)內在動力和外在約束相結合激發下派干部的能動性

在注重激發下派干部內在動力的同時,要強化對下派干部的外在約束,以增強干部下派政策的執行效果。一是激發下派干部干事創業的內在動力。應著力培養下派干部的主人翁意識和群眾意識,樹立創新型、開放型的價值理念。應切實關心關愛下派干部,在政策上激勵、在工作中支持、在生活中保障,以此增強下派干部的榮譽感和自豪感,激發其扎根一線、服務基層的熱情。如專項列支下派干部項目經費,主要用于農村公共服務項目的建設、運行、維護;加大農業、林業、水利、交通、工商、文體廣電等有關部門的項目、資金整合力度和派出單位支持幫扶力度,給予下派干部強大支持;為第一書記購買人身意外傷害保險,同時要求鎮街、村居積極為第一書記提供出行、起居、飲食等必要的安全保障;落實下派干部的生活補助,定期報銷往返交通費,解決下派干部工作生活上的后顧之憂;落實下派干部的政治待遇,下派干部年度工作考核結果作為評選先進、提拔使用、評聘職稱、晉升職級的重要依據,對任職期間表現優秀的下派干部在同等條件下優先使用,工作成績特別突出的可破格提拔使用。二是加強對下派干部的教育和培養。對下派干部進行培訓時應加強對最新理論政策的學習、解讀,培訓的核心內容應涉及基層黨建、鄉村振興、脫貧攻堅等。應注重培養下派干部掌握群眾工作方法,增強干部應對風險、服務群眾的能力。應搭建下派干部信息交流平臺,使下派干部相互之間能夠更好地座談心得、交流經驗。三是強化對下派干部的外在約束。應嚴肅干部下派紀律,將下派考勤制度、監督制度、請假制度等落到實處,嚴禁“掛名式、點卯式”下沉,嚴禁“搞亮相、做表演”,堅決杜絕各類形式主義和官僚主義。

【參考文獻】

[1]劉金海.工作隊:當代中國農村工作的特殊組織及形式[J].中共黨史研究,2012,(12).

[2]余宕科.適應新時代要求大力發現培養選拔優秀年輕干部[J].黨課參考,2018,(16).

[3]張科甲.村民自治的“體制嵌入”研究[D].上海師范大學碩士學位論文,2017.

[4]習近平.之江新語[M].杭州:浙江人民出版社,2013.

[5][9]李中文.深度關注:紹興“三服務”帶來新風氣[N].人民日報,2020-04-28(19).

[6]蔣永甫,莫榮妹.干部下鄉、精準扶貧與農業產業化發展——基于“第一書記產業聯盟”的案例分析[J].貴州社會科學,2016,(5).

[7]張國磊,詹國輝.基層社會治理中的駐村“第一書記”:名實分離與治理路徑[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2019,(5).

[8](美)馬克·格蘭諾維特.鑲嵌:社會網與經濟行動[M].羅家德譯.北京:社科文獻出版社,2007.

(責任編輯:劉亞峰)

From Despatch to Sink:A Study on the Long Term

Mechanism of Cadres Serving the Grassroots

Zhang Le,Zhan Zhigang

Abstract:It is a valuable political experience of the Communist Party of China to send cadres down.In this paper,we study the policy of “helping type” downsizing,take the system of village counselors as a case,and take “embedding convergence implementation” as a framework.We find that there are still some difficulties in the implementation of the policy,such as structural exclusion,communication block and the style of downsizing cadres.We should improve the acceptance of the subordinate cadres by the subjects,strengthen the cohesion between the bureaucracy and the government,improve the efficiency of information feedback,and stimulate the initiative of the subordinate cadres by combining the internal motivation and external constraints.

Key words:subordinate cadres;supporting subordinate cadres;subordinate cadres;village counselors;grassroots governance