鄉村振興背景下鄉村企業社會屬性之解碼

摘? ? ? 要:鄉村產業振興與產業扶貧具有經濟發展和社會福利供給的雙重目標,由此使參與其中的企業具有了一定程度的社會屬性。調研結果顯示,本地化水平、股權結構和收益機制是影響企業社會屬性的主要因素;鄉村企業的社會屬性源自于政黨資源下沉和組織動員、鄉土社會共同體的自主性價值。未來,具有社會屬性的鄉村準社會企業將是社會力量參與鄉村振興的新路徑。

關? 鍵? 詞:鄉村振興;鄉村企業;社會企業;社會屬性;社會福利

中圖分類號:F324? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1007-8207(2021)04-0047-07

收稿日期:2021-01-08

作者簡介:王陽亮,中國社會科學院大學講師,中國社會科學院政治學研究所助理研究員,博士,研究方向為公共服務、社會組織。

基金項目:本文系中國社會科學院青年科研啟動項目“社會組織參與公共服務供給機制研究”的階段性成果,項目編號:2020YQNQD0091;吉林省教育廳“十三五”社科項目“新一輪振興東北經濟對策研究”的階段性成果,項目編號:JJKH20181387SK。

一、鄉村企業社會屬性之生成

改革開放以來,我國在扶貧脫貧方面取得的成就令世界矚目。特別是黨的十八大以來,隨著精準扶貧戰略的實施,黨中央采取超常規舉措以前所未有的力度推進脫貧攻堅工作,開展了規模空前的減貧行動,實現了到中國共產黨建黨一百周年時全面建成小康社會的莊嚴承諾。后脫貧時代,鞏固脫貧攻堅成果,進一步推進鄉村振興戰略實施,仍然是做好“三農”工作的總抓手。

鄉村振興要以產業振興為基礎,產業振興是鄉村振興的首要目標。對于部分農村地區而言,產業振興也是產業扶貧政策的延續和拓展。在政策內容上,產業扶貧和產業振興所面向的農村經濟社會基礎與資源稟賦具有同一性;在組織保障上,產業扶貧和產業振興都以鄉村企業為主體,都與黨的基層組織建設密不可分。

實踐中,產業扶貧政策的落實一定程度上促進了相對不發達地區鄉村企業的發展。但也應看到,相對不發達地區的鄉村產業發展受自然稟賦和人口結構的制約,缺乏市場競爭優勢,而且市場也不會自發地供給社會福利,因此,當地政府只能采取政策扶持和資源下沉等方式來干預微觀經濟、扶持鄉村企業,以保障留守人群就業和社會福利。其中,一部分鄉村企業負責人進入村“兩委”任職,成為基層社會治理的主體。可見,地方政府的產業振興及產業扶貧政策具有經濟發展和社會福利供給的雙重目標。在政策干預下,鄉村企業呈現出不同程度的社會屬性,具體表現為扶助弱勢群體就業、發展鄉村公共服務、發放福利“分紅”、參與社會福利供給等,其借助市場、政府和社會多元機制內化了經濟發展(效率)與社會福利(公平)、私利與公益等彼此相沖突的多元目標。從某種程度上講,產業扶貧催化了鄉村企業社會屬性的生成。政策性因素使鄉村企業社會屬性超越了其社會責任的范疇,具有顯著的社會導向,近似于新興的社會企業。所謂社會企業,是指從事市場導向經濟活動來為社會目標服務的組織,[1]是社會公益與市場經濟有機結合的產物。[2]社會企業兼有市場屬性和社會屬性,既能夠促進鄉村經濟的可持續發展,還能夠維持落后地區公共服務的供給,在解決農村社會問題特別是在減貧、公共服務和邊緣社區振興等方面具有優勢。[3]在學界,已有學者借鑒國際上社會企業參與扶貧的經驗,從宏觀上闡述了社會企業助力我國扶貧攻堅的工作機制和模式創新以及農民合作社作為本土社會企業的價值與意義。[4][5]

盡管在我國正式出臺的法律法規體系中并沒有對社會企業進行規范定義,但在鄉村扶貧實踐中確實存在著類似的企業組織。因此,有必要從微觀上回溯并分析鄉村企業區別于一般市場主體的社會屬性,探索社會力量參與鄉村建設、促進鄉村產業振興和公共服務供給的可持續發展之路。

二、鄉村企業社會屬性之解析——基于對西部地區Y縣的調查

西部地區Y縣是2018年省定脫貧摘帽縣。該縣鄉村企業參與社會福利供給的行動,混合了政府主導、市場機制和社會參與三種邏輯,形成了不同類型的股權結構、分紅機制和社區價值,呈現出差異化的社會屬性。筆者以Y縣的6個鄉村企業為例,探討鄉村企業社會屬性的生成背景、表現形式、影響因素及激活機制。

(一)鄉村企業社會屬性的生成背景

Y縣地處山區,礦產資源豐富,縣域經濟增長和財政收入高度依賴于資源產業。絕大部分農村青壯勞動力在本地工礦企業就業,離縣外出打工為數不多。農村中的年輕人因務工或子女教育等原因大都遷移到縣城居住,留守居民多為45歲以上的老弱婦孺群體,農村社會人口結構呈現出空心化和老齡化的特點。實地調研資料顯示,在Y縣識別出的精準貧困戶群體中,老弱病殘者約占80%。因此,Y縣的產業扶貧規劃始終置于區域經濟轉型的背景下,既要實現資源型地區經濟轉型,又要保障脫貧目標按期實現。縣委縣政府在產業扶貧方面的思路基本復制了自上而下的政策要求,即“因地制宜加快發展對貧困戶增收帶動作用明顯的種植養殖業、林草業、農產品加工業、特色手工業、休閑農業和鄉村旅游”。實踐中,鄉村企業由回鄉創業的鄉土致富能手創立并經營,負責帶動貧困戶脫貧,保障貧困戶的分紅收益。在2018年底實現脫貧摘帽目標后,縣委縣政府又將鄉村振興與產業扶貧有機銜接起來,在鞏固脫貧成果的基礎上帶動區域農業轉型升級和農民增收。

(二)鄉村企業社會屬性的表現形式

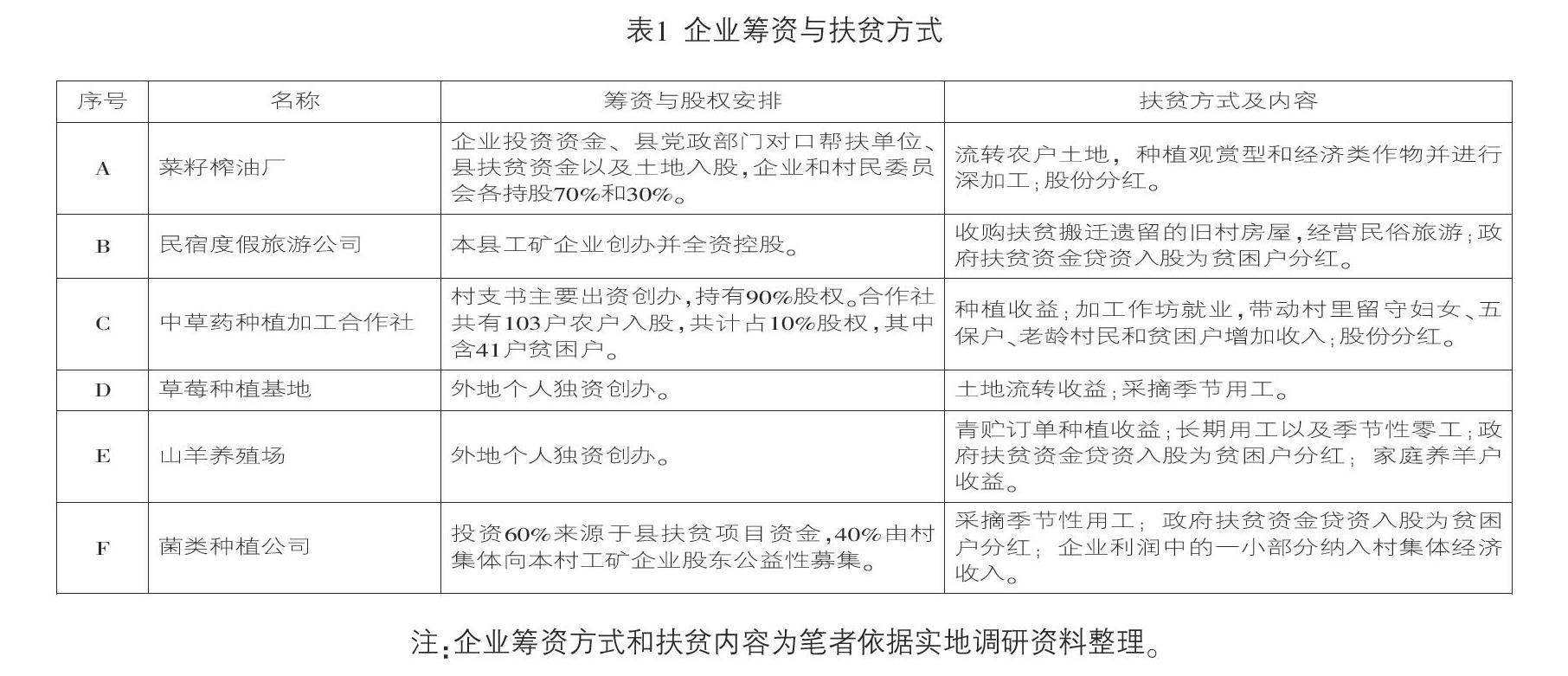

鑒于鄉村企業的社會屬性主要表現為參與社區公益性或福利性事業,筆者從Y縣各鄉鎮抽取了6個參與扶貧的私營鄉村企業作為觀察對象,其經營范圍覆蓋了地方政府在農業產業轉型升級和產業扶貧工作中涉及到的主要產業類型(見表1)。從投資結構來看,企業創辦資金的來源有三類,即私人投資、政府公共資金以及社會投資。后兩類資金投入不同于一般企業:政府公共資金是指政府扶貧資金貸資入股,以近似金融貸款的運作方式為貧困戶分紅,以三年為期。政府公共資金到期后劃歸村集體經濟組織,由其決定是繼續投資還是另行支配;社會投資是指本地企業及股東的公益性投資。結合本地的資源稟賦,工礦企業通常會以占地租金的形式對口幫扶村集體提高經濟收入,本村的工礦企業股東也會有一部分公益性捐贈。從扶貧方式來看,鄉村企業參與扶貧主要采取兩種方式,即分紅式扶貧和生產性扶貧。分紅式扶貧一般期限較短,由政府將扶貧資金下撥到村集體,為貧困戶貸資入股企業,并按一定的年收益率為貧困戶分紅;生產性扶貧則鼓勵農戶通過生產勞動增加收入,收入水平高于貸資分紅所得。需要說明的是,同一企業中兩種扶貧方式可以并存。

(三)鄉村企業社會屬性的影響因素

鄉村企業在一定利潤收益基礎上,或通過扶助弱勢群體就業,或以分紅形式供給社會福利,或進行鄉村公共物品和服務的投資,以改善貧困人口的經濟生活狀況,提高鄉村社會建設水平,因此其客觀上具有了社會屬性。只是由于經營管理模式和扶貧方式不同,鄉村企業對貧困或低收入農戶經濟和社會生活狀況的改善程度也不同,由此呈現出社會屬性強弱的差異。筆者將影響鄉村企業社會屬性的因素歸納為三點:一是本地化水平。外地企業往往是由本地政府的招商政策吸引而來,其更偏重于既定的企業發展戰略,而本地鄉村企業基于對社區共同體的認同,其發展愿望更帶有一種使命感,能夠從本地實際出發組織生產經營。二是股權結構。實地調研中發現,農村集體經濟組織及由農戶持股的鄉村企業更能保障企業效益為社區所共享,私人獨資企業則往往存在“大農吃小農”的問題。[6]而且,股權也能反映出本地社區參與企業經營的程度,農村集體經濟組織及農戶參股的比例越高,企業的社區導向越強。三是收益機制。鄉村企業在利益分配機制方面的選擇決定了其社會屬性的強弱。除政府扶貧資金貸資入股的分紅收益較為固定外,企業的經營內容和經營方式對于農戶生產性收益的多寡有著直接的影響,這其實也是鄉村企業、普通農戶以及鄉村弱勢群體之間的利益分配規則。實地調研中發現,生產性扶貧(即讓更多分散的農戶參與種養殖以及加工產業鏈)比單純流轉土地更能帶動農戶收入的增加,特別是鄉村企業用工以及訂單種養殖收益對于留守村莊的老弱婦孺等弱勢群體經濟狀況的改善最為顯著。不僅如此,生產性扶貧更有助于重新凝結城鎮化過程中日趨凋零的鄉土情懷。

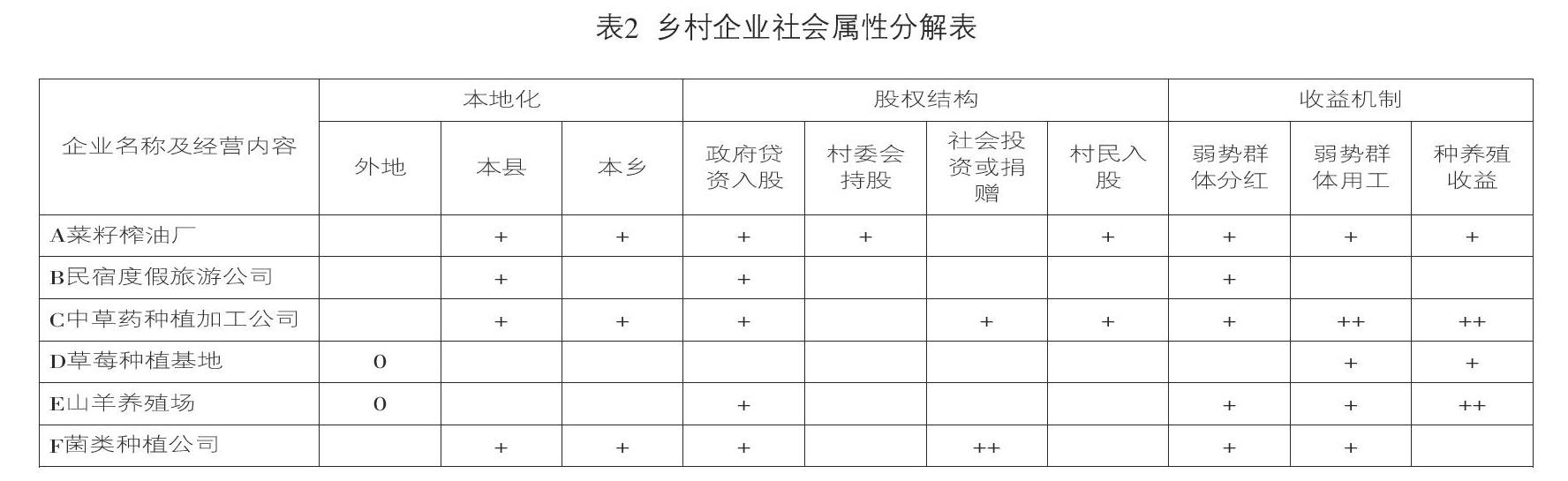

為了更直觀地描述并比較不同企業的社會屬性,筆者把本地化水平、股權結構和收益機制分解為與社會屬性相關的各項具體指標。其中,本地化水平分為外地、本縣和本鄉;股權結構分為政府貸資入股、村委會持股、村民入股和社會投資或捐贈;收益機制分為弱勢群體分紅、弱勢群體用工和種養殖收入。將以上的指標按照不同水平進行標記后形成企業社會屬性方面的初步描述,“+”“0”“-”分別表示在企業社會屬性方面的加強和減弱程度(見表2)。

結果顯示,在6個觀察對象中,本地企業C對農戶增收和社區凝聚的作用最顯著,社會屬性程度最高。該企業屬于本地經濟精英領辦的農民合作社,股權結構中包括村民和貧困戶所持有的股份,并且在經營收益分配上沒有出現“大農吃小農”現象。該企業在經營模式上并未選擇流轉土地,而是以農民增加更多種植收入為目標,采用合作社統購統銷的模式,并大力開發深加工產品鏈條以實現對留守弱勢群體的就業安置。特別是在村民生產積極性提高之后,兼任村干部的創業者主動退出一部分自種面積,將之分配給貧困戶。可以說,C是最為接近社會企業的組織形態,其所作所為折射出了傳統鄉土社會基于血緣和地緣的社區互助精神以及現代性的市場化規則。與之相比,同為本地企業的A和F雖也解決了一小部分弱勢群體就業及貧困戶福利保障問題,但由于分散農戶和貧困戶的股權并未按市場化規則加以明確,加之生產經營方式單一、用工規模較小,導致其社會屬性較弱。而本地企業B除了政府扶貧資金貸資入股的要求之外,未有其它社會性目標,更接近盈利性企業,社會屬性最弱。兩個外地企業D和E,社會屬性最弱的是僅流轉土地的外地種植企業D。D是地方政府招商引資的重點企業,主要是考慮到政策優惠以及當地氣候條件而建廠,除了少數用工計劃外,在本地社區建設中的參與活動十分有限,是典型的營利性企業。E則以養殖業為主,因而對本地生產條件依賴程度較高。其在本地形成了青貯種植、種羊繁殖等產業鏈條,與分散農戶聯系十分緊密,對貧困戶社會福利供給的作用較強,社會屬性的強度遠高于D。總體而言,本地鄉村企業比外地企業更為關注本地的貧困問題和社會福利,因此社會屬性相對更強。同時,企業經營與農業產業鏈關聯度越深,則其在解決弱勢群體就業和扶貧中的作用越強,社會屬性也越強。當然,以上只是同類型企業間的初步比較。由于不同企業經營內容不同,本地農戶給付在企業利潤中所占比例也不同,因此更精確的比較還有待于依據利潤給付比例標準來完成。

(四)鄉村企業社會屬性的激活方法

鄉村企業社會屬性的激活方法可以從自上而下政治動員和鄉村社會內部自發性兩個層次來討論。一是政黨資源下沉和組織動員。Y縣的本土鄉村企業多為鄉土經濟精英返鄉創建,其更加關注本地發展問題、社會關系網絡搭建以及個體在鄉村共同體中的政治訴求和社會價值。經濟精英被黨吸納到體制內成為管理者的“能人政治”在經濟發達地區的農村發展實踐中已得到證實。20世紀90年代,伴隨著農村商品經濟和鄉鎮企業的發展,懂經營、善管理的經濟能人大量出現,在鄉村社區中居絕對支配地位,形成能人型治理模式。[7]在沿海地區農村,經濟精英或者富有的村民進入管理層是改革開放以來農村最重要的變化之一。一方面,農村新出現的富人階層進入村莊管理團隊,謀求向管理者轉變,其參與村民委員會選舉背后的動機和政治訴求往往是基于個人價值的實現和被承認;另一方面,一些地方也刻意培養能人,鼓勵其參加競選,當選為村委會主任。[8]目前我國相對不發達地區正在復制發達地區農村政治參與的經驗。比較而言,無論發達地區還是相對不發達地區,企業家參政的邏輯和動機唯一的差別只是相對不發達地區的經濟精英往往不是當地崛起的鄉鎮企業家,而是離土創業再返鄉辦企。在Y縣受調查的村莊中,村主任或村支書為私營企業家的超過半數。為了動員鄉土精英返鄉創業,Y縣黨委及組織部門出臺了人才回巢計劃,先動員外出的農村精英擔任村“兩委”職務,再經培養、吸納到黨組織,通過選舉程序成為村主任或村支書。縣委縣政府更是調配全縣之力推動鄉鎮產業發展和產業扶貧。各鄉鎮產業發展的規劃和實施由縣委統一規劃、督辦、以獎代補形式注資,下派干部幫扶實施。隨著產業扶貧政策的推行,體制內的資源和政治精英源源不斷地通過組織網絡下沉到鄉村黨支部。產業扶貧遵循了“以黨領政”[9]治理結構的政策執行邏輯,通過政黨資源下沉和組織動員,鄉村企業內化了政治使命和社會目標,承擔起市場機制之外的社會福利責任。從這個意義上講,政黨資源下沉和組織動員是激活鄉村企業社會屬性的總開關。二是經濟精英彰顯鄉土社會共同體的自主性價值。相對落后的農村一直是人口外流的主要區域,隨之而來的負效應是傳統社會血緣、地緣紐帶的疏落。相較而言,基于本地資源優勢,Y縣的人口流動多在縣域范圍內,一定程度上實現了就業本地化,因此,Y縣的城鄉社會仍然保持著本地的傳統性特征和地方性規則,并基于血緣、親緣和地緣等因素形成了彼此的利益關聯,這使得Y縣經濟精英的個人政治訴求和價值追求之中留存了更多的鄉土認同感,其在解決村莊公共事務、扶助弱勢群體等方面的熱情更高。現實中,經濟精英在推動產業扶貧過程中要兼顧國家政策和鄉規民俗,將鄉村治理與企業經營有效銜接起來,自主性地建立組織利益分配規則,以引導村民主動參與到鄉村建設中來。從這個意義上講,經濟精英彰顯鄉土社會共同體的自主性價值是激活鄉村企業社會屬性的助燃器。

三、鄉村企業社會屬性之要義

社會企業以解決社會問題為導向,是一種過渡和發展中的社會經濟形態。社會企業理論引入到我國以來,學界熱議諸多但未形成共識;農民合作社、鄉村福利企業以及民辦非企業單位等實踐探索方興未艾,已先于理論在解決社會問題和公共服務供給不足方面發揮了作用。當下,兼具營利性和不同程度社會屬性的鄉村企業正在嘗試達成社區公益性目標與利潤最大化目標的平衡,可以將其看作是鄉村準社會企業發展的新趨向。隨著產業振興政策的推進,這些發端于扶貧工作中的鄉村創業將繼續作為產業振興的主體,在新時代推進鄉村治理現代化方面發揮作用。

關注鄉村企業的社會屬性對于我國鄉村建設和扶貧實踐具有理論和政策實踐雙重意義。一方面,把握企業的社會屬性是分析我國社會主義市場經濟體制下社會公益經濟性質及形態的切入點,既為理解我國政府主導的扶貧實踐提供了新的理論視角,也有助于厘清鄉村企業參與扶貧的內在驅動力;另一方面,準社會企業模式為社會力量參與鄉村可持續發展提供了新的路徑。剖析企業的社會屬性有助于從政策實踐層面上把握社會企業相關制度體系建設的方向,從而為新興的公益型市場主體和社會組織提供有效的制度規范,切實保障公共資源投入的公共性。從長遠看,激活鄉村企業社會屬性的意義就在于以市場機制和社會公益機制來替代剛性的、行政化的手段,以社會參與、自治來補充不同層次的公共服務供給,形成鄉村社會的可持續發展機制。

在相對不發達地區發展產業,實現可持續發展,需要政府、市場和社會形成合力。社會企業是營利性的市場主體,盡管其目標包括通過市場機制來實現社會價值,但其本身也必須遵循市場規則。因此,在由脫貧攻堅向鄉村振興過渡時期,一方面,應進一步界定產業扶貧中政府與市場的關系,劃分政府干預微觀經濟的邊界,充分發揮基層黨組織的動員能力,孵化公益性的鄉村社會企業,更廣泛地動員社會力量參與鄉村建設;另一方面,鄉村社會創業盡管以企業化方式運營,但在供給社會福利和公共服務方面仍離不開政府購買服務項目以及財政資金補貼等各種形式的政策扶持。地方政府應結合鄉村企業的社會屬性進行政策扶持,并針對公共投資的公益性加強監管;應進一步厘清鄉村企業的股權結構,保障公共資源在社會福利供給中的可持續性、公共性;應鞏固脫貧攻堅成果,積極發展富民產業。

【參考文獻】

[1]Kerlin,J.A.Social enterprise in the United States and Europe:Understanding and learning from the differences[J].Voluntas,2006,17(3),246-262.

[2]王名,朱曉紅.社會企業論綱[J].中國非營利評論,2010,(2):1-31.

[3]Steiner A,Teasdale S.Unlocking the Potential of Rural Social Enterprise[J].Journal of Rural Studies,2019,70:144-154.

[4]李健,張米安,顧拾金.社會企業助力扶貧攻堅:機制設計與模式創新[J].中國行政管理,2017,(7):67-72.

[5]何慧麗,楊光耀.農民合作社:一種典型的本土化社會企業[J].中國農業大學學報(社會科學版),2019,(3):127-136.

[6]陳靖.進入與退出:“資本下鄉”為何逃離種植環節——基于皖北黃村的考察[J].華中農業大學學報(社會科學版),2013,(2):31-37.

[7]徐勇.由能人到法治:中國農村基層治理模式轉換──以若干個案為例兼析能人政治現象[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),1996,(4):1-8.

[8]郎友興,郎友根.從經濟精英到村主任:中國村民選舉與村級領導的繼替[J].浙江社會科學,2003,(1):116-121+195.

[9]俞可平.中國的治理改革(1978-2018)[J].武漢大學學報(哲學社會科學版),2018,(3):48-59.

(責任編輯:劉? 丹)

Decoding the Social Attributes of Rural Enterprises

in the Context of Rural Revitalization

WangYangliang

Abstract:Rural industrial revitalization and industrial poverty alleviation have dual goals of economic development and social welfare supply,which makes the enterprises involved have a certain degree of social attributes.Based on the investigation of a rural enterprise in the western region,this paper finds that the level of localization,ownership structure and income mechanism are the main factors affecting the social attributes of the enterprise;the social attributes of rural enterprises originate from the sinking of Party resources and organization mobilization,and the autonomy value of the local social community.In the future,rural quasi social enterprises with social attributes will be a new way for social forces to participate in Rural Revitalization.

Key words:Rural Revitalization;rural enterprises;social enterprises;social attributes;social welfare