新教材(人教版)選修模塊實驗的設計特色和教學價值分析

朱亞平

(北京景山學校,北京 100006)

1 新教材選修模塊的實驗統計

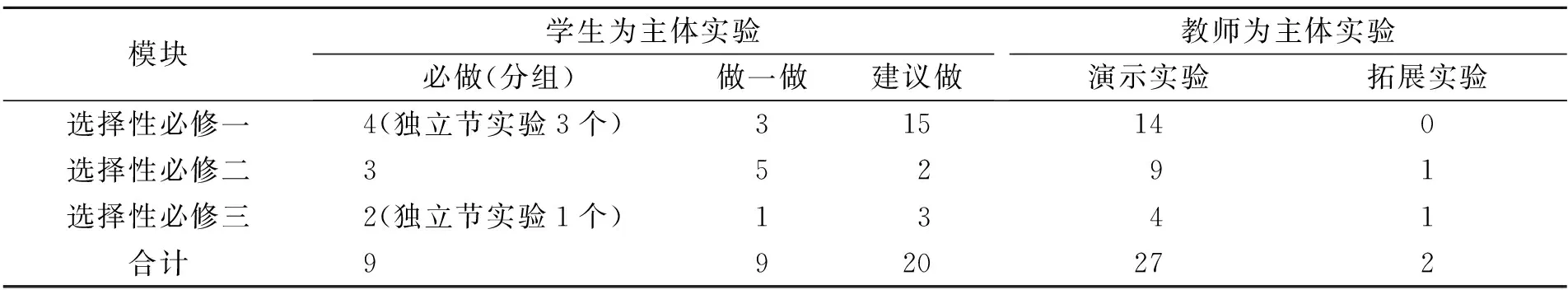

2019年人民教育出版社出版的高中物理教材(以下簡稱“人教版教材”)選修模塊[1-3]的3本教材,共27章,獨立小節125節,其中獨立小節實驗共4個,實驗欄目23個,演示實驗36個,做一做欄目25個,涉及實驗的拓展學習9個,以實驗為背景的節首問題28個,與實驗有關的習題40個. 從實驗操作主體來看,既有教師,也有學生;從實驗實施時間來看,既有課堂完成的實驗,也有課下完成的實驗. 選擇性必修學生和教師為實驗主體的分類統計見表1.

表1 選擇性必修學生和教師為實驗主體的分類統計

2 人教版教材選修模塊實驗的設計特色

密立根說:科學靠兩條腿走路,一是理論,一是實驗. 有時一條腿走在前面,有時另一條腿走在前面,但只有使用兩條腿才能前進. 對于中學物理而言,實驗不僅是重要的教學內容,也是拓展學生認知方式、發展學生思維能力、提升物理學科核心素養的重要載體. 根據課程結構變化、學生需要和時代發展需要,人教版教材的編寫實驗遵循以下原則:實驗作為物理學習的基礎,提升科學探究素養是實驗教學的目標,實驗探究應以學生為主體,實驗器材力求傳統與現代并重[4].

2.1 設計多層次、多角度的實驗欄目

教材設計的實驗欄目包括實驗、演示、做一做和拓展學習,分別從學生個體、學生小組、教師和學生等角度,從動手操作、展示觀看、思考體驗和感悟、拓展延伸等不同層面進行設計,在問題欄目、練習與應用、復習與提高欄目也有與實驗有關的設問. 從章節的布局看,全章從不同角度、不同層面設計實驗,為概念、規律得出提供認知基礎,讓學生經歷概念、規律建構的過程,形成相關的物理觀念.

對于動量守恒規律的探究,教材共呈現了10個不同的真實碰撞實驗或者實踐活動圖景:

1)質量不同的2個小球發生相互碰撞;

2)接收大乳膠氣球的實踐活動;

3)汽車碰撞試驗;

4)利用光電計時器測量氣墊導軌上2輛小車的碰撞實驗;

5)斜槽末端2個小球的碰撞;

6)斜面上2輛小車的碰撞;

7)用傳感器測量2輛小車的碰撞;

8)氣球的反沖;

9)帶彎管可以旋轉的盛水容器的旋轉噴水運動;

10)運載火箭噴氣加速過程.

以上實驗不僅有實驗室人為設計的實驗情景、日常生活中的碰撞情景,還有航天工程、汽車制造等科技生產中的碰撞情景. 教材通過豐富的碰撞現象,促使學生將熟悉的碰撞和陌生的碰撞、自然發生的碰撞、實驗室人為設計的碰撞等多種動量守恒的現象聯系到一起,發現不同表象背后的共性規律,使學生對碰撞中動量守恒的認識更加具體、豐富.

光的干涉有多種不同的圖樣,雙縫干涉圖樣是等間距條紋,薄膜干涉圖樣不一定是等間距的,不管圖樣的表象如何,其形成原理是相同的. 教材設計了4個干涉實驗幫助學生認識光的干涉,理解不同表象背后規律的一致性.

1)用紅色激光照射金屬擋板上的2條平行的狹縫,在屏上得到紅黑相間的條紋;

2)觀察肥皂膜的干涉現象,認識不等間距的干涉圖樣;

3)根據雙縫干涉原理測量波長,定量認識條紋間距與波長的關系;

4)用傳感器和計算機測量干涉圖樣中光的強度在空間分布情況.

以上4個實驗從簡單到復雜,從不同層次提供具體直觀的干涉情景,幫助學生建構典型的光的干涉模型,提升學生解釋和理解光的干涉現象的能力.

自感在不同情境中的具體表象不同. 教材設計了3個實驗:

1)觀察直流電路通電瞬間和放電瞬間小燈泡的發光情況;

2)通過電流傳感器顯示通電瞬間電流隨時間變化的圖像;

3)以習題的方式呈現,2位同學在用多用電表的歐姆擋測量變壓器線圈的電阻過程中,由于沒有注意操作規范,當表筆與被測線圈脫離時,其中1位同學有電擊的感覺.

3個實驗分別從燈泡亮暗變化的視覺信息、電流-時間的圖像信息、觸覺感官信息3個角度呈現自感現象的不同表象,引導學生從不同角度認識自感和互感現象,豐富了學生的認識視角.

2.2 設計突破學生思維難點的針對性實驗

選修模塊的有些概念對學生而言是非常陌生的,學生在建構概念的過程中存在思維難點. 教材針對學生認知的思維難點設計實驗,突破學生的學習障礙.

學生學習熱學主題時開始接觸隨機事件,即在一定條件下某件事可能出現,也可能不出現,單個事件的發生具有隨機性,而大量隨機事件的整體往往會表現出一定的規律性,這是學生思維的難點之一. 教材設計伽爾頓板實驗,讓學生形象地認識隨機事件和統計規律. 在觀察實驗現象的過程中,體會在每個小球下落的過程中很難準確判斷它會落入哪個狹槽中,但是可以估計大量小球下落后狹槽中小球最終數量的分布情況——靠近入口的狹槽內小球的數量多,遠離入口的狹槽內小球的數量少. 習題中設計了拋硬幣活動,通過分析“我的實驗數據”“我所在小組的數據”“我所在大組的數據”“全班的數據”來認識隨機事件.

分子動理論將氣體系統的宏觀性質歸結為分子的熱運動及其相互作用. 密閉容器中氣體對容器的壓強是大量氣體分子不斷撞擊器壁的結果,很多學生不理解為什么分子不連續的撞擊會產生持續的壓強. 教材通過用豆粒模擬氣體壓強產生的機理,讓學生觀察這樣的事實:單顆豆粒給秤盤的壓力很小,作用時間也很短,但是大量的豆粒對秤盤的頻繁撞擊就對秤盤產生了持續、均勻的壓力. 在實驗基礎上引導學生將氣體無規則撞擊器壁與豆粒撞擊秤盤進行類比,將豆粒實驗的結果遷移到氣體分子撞擊器壁的現象中:從微觀來講,單個氣體分子的撞擊是間斷而不均勻的,但對于大量分子的合作用來說,宏觀上表現為連續和均勻的特點. 豆粒的撞擊實驗為學生學習密閉容器中氣體壓強的微觀機理提供了有效的認知通道.

2.3 設計多樣化、開放性的實驗方案

同一個實驗可以有不同的實驗方案和數據處理方法. 多樣化的方案和開放性的提問為學生提供了思考選擇、分析論證和做出判斷的機會. 選擇性必修教材的4個獨立小節實驗中有3個實驗的設計都具有開放性.

關于動量守恒的實驗方案,教材提供了2個參考案例:氣墊導軌上滑塊碰撞和斜槽末端小球的碰撞. 第1個實驗的器材是學生比較熟悉的,其優點在于能研究完全彈性碰撞、完全非彈性碰撞以及非完全彈性碰撞3種典型的碰撞,為從能量角度分析碰撞做鋪墊. 第2個實驗方案的優點在于將速度的測量轉化為距離的測量,不僅是平拋運動規律在實踐中的具體應用,而且體現了物理實驗的設計美,這種轉換的思想有利于激發學生的創造力.

關于單擺運動周期的測量,教材提供了2種方案,引導學生比較2種方案的優劣并且說明評價依據. 關于實驗數據處理,教材鼓勵學生思考其他方案. 通過開放性問題引導學生思考如何減小測量誤差,引導學生總結處理實驗數據的方法,提升學生的實驗素養,發展學生的認識方式.

用雙縫干涉測量光的波長實驗,教材提供了2種方案:用遮光筒裝置的傳統人工測量方案,以及用光傳感器裝置的自動測量方案. 前者的實驗現象是光干涉的典型圖樣——明暗相間的等間距條紋,后者呈現干涉后光的強弱在空間的分布規律,讓學生“看到”干涉后光在空間的強弱分布并不是非亮即暗,而是連續變化的,“看到”光干涉現象更多的細節.

開放性的設計不僅讓學生對實驗的認識更加全面豐富,還能培養學生從多角度思考問題的習慣,發展學生的認識方式,激發學生的創造力.

2.4 突出實驗原理的統領性

科學態度與責任是指在認識科學本質,認識科學、技術、社會和環境關系的基礎上,逐漸形成的探索自然的內在動力,嚴謹認真、實事求是和持之以恒的科學態度以及遵守道德規范、保護環境并推動可持續發展的責任感[5]. 學生實驗是培養學生嚴謹認真、實事求是的科學態度以及遵守實驗規范的重要學習活動. 人教版教材突出實驗原理的統領性,注重建立實驗操作與原理的聯系,針對實驗操作環節進行提問,引導學生思考操作與原理中的哪個物理量或者實驗條件有對應關系,引導學生重視實驗操作對實驗結果的影響,以此培養實驗操作規范的意識和承擔操作帶來的結果的責任感.

比如驗證碰撞中動量是否守恒的實驗,人教版教材這樣提問:氣墊導軌是否需要調成水平,如果需要,你能想出哪些辦法?這個問題與“如何創造實驗條件使系統所受的外力的矢量和近似為零”一致,都強調調節軌道水平這一操作的重要性——創設動量守恒的實驗環境. 教材還問:兩個滑塊相向運動的碰撞,如果碰撞后的速度方向與原來方向相反,這個時候應該怎樣去記錄碰撞后的速度?引導學生建立碰撞過程與數據的對應關系,進而引導學生思考實驗操作與結果的關聯,培養學生嚴謹認真的科學態度.

用單擺測量重力加速度實驗的操作細節對實驗結果影響大. 教材針對操作的關鍵點逐一提問:線有粗細和長短的不同,伸縮性也有區別. 不同小球的質量和體積有差異. 想一想,應如何選擇擺線和擺球?為什么?教材用圖例展示細線上端的2種不同的懸掛方式,提問學生應該選用哪種方式及原因,以及是否有更好的設計. 通過問題引導學生關注實驗操作與原理的區別和聯系,關注實驗的細節,培養學生科學嚴謹的態度.

用油膜法估測油酸分子大小的實驗是學生通過測量宏觀量,進而間接測量微觀量的重要體驗,根據實驗原理,需要測量單分子層油酸膜的面積. 通過怎樣的操作才能得到單分子層油酸膜呢?實驗中需要注意哪些細節?教材通過圖例示范實驗操作的規范性,如何記錄油酸酒精溶液的滴數,均勻的薄薄的痱子粉呈什么狀態,如何記錄油膜形狀等細節,都展示了真實的實驗照片,提供操作參考的“樣本”.

3 人教版教材選修模塊的教學價值分析

實驗編寫根據《課程標準》中高中物理課程結構變化進行了調整:刪除了課程標準中不再要求學習或者被壓縮部分的相關實驗,刪除操作難度大、多次重復的演示實驗;根據學生需要、時代發展改進或者新增加一些實驗,旨在使實驗更有利于教和學,更好地發揮實驗的教學價值.

3.1 創設真實的探究情境

真實的探究情境能調動學生的學習熱情,激發學生的思維,使學生全身心投入到學習中, 專注于解決物理問題. 教材中除了實驗、演示、做一做和拓展學習欄目外,節首問題、練習與應用、復習與提高欄目都有與實驗相關的問題,這些都可以轉變為真實的探究情境,成為學生在學習知識、技能的同時完成能力提升、素養發展的載體.

利用節首問題創設真實的教學環境. 水中的氣泡看上去特別明亮,這是為什么呢?這是全反射一節的節首問題,有的學生可能沒有見過,有必要在課堂上重現這一現象,可以用觀察洗滌靈中的氣泡做替代實驗. 用透明瓶裝滿洗滌靈,再倒出1瓶蓋,蓋好蓋子,晃動盛有洗滌靈的瓶子,直到瓶內出現大氣泡,讓學生動手做一做并描述觀察到的現象,嘗試作出解釋.

將自感現象節后的練習與應用欄目的習題改編成學生做一做實踐活動,準備完好的線圈,用多用電表的歐姆擋測量線圈的阻值. 讓學生用2只手分別握住線圈裸露的兩端測量,在看到歐姆表指針偏轉過一定角度后,將多用電表的表筆與被測線圈脫離,學生會有電擊的感覺,教師要在實驗前檢測斷開表筆時的電流大小,有輕微的電擊感即可. 學生會很奇怪,為什么總是在斷開表筆的瞬間有電擊的感覺. 這個實驗能很好地激發學生的好奇心和求知欲.

通過實驗創設認知沖突情景,激發學生的思維活動. 磁鐵對玻璃管沒有吸引作用,磁鐵在豎直放置玻璃管中的運動可看作自由落體,在2 m長的玻璃管中下落的時間0.6 s左右. 磁鐵對銅沒有吸引作用,磁鐵在2 m長的銅管中的下落時間遠超過1 s. 通過對比實驗,引起學生的認知沖突,激發學生繼續學習、探究的熱情,提升學生科學猜想、科學論證的能力.

3.2 發展學生的思維能力

思維認知能力是指學習者在面對生活實踐或學習探索問題情境時,在進行學科認知加工的過程中表現出的穩定的個性心理特征,是學習者在秉持科學態度,運用嚴謹的理性思維和豐富的感性思維,發現新問題、運用新方法、解決新問題、獲得新結論的過程中表現出來的思維能力,是激發個體好奇心、想象力、塑造創新人格所必須具備的能力基礎[6].

能夠獨立思考,通過自己的邏輯思辨發表獨立的、有創造性的看法,能夠從不同視角觀察、思考同一問題,能夠靈活地運用不同方法解決同一問題,等等,這些都是思維能力強的具體表現. 教材編寫的實驗有利于橫向發展思維的多樣性,縱向發展思維的深刻性.

教材提供了3種繪制簡諧運動圖像的方法:用數碼相機繪制振子的振動圖像,用計算機顯示振子的振動位移隨時間變化曲線,還可以用模擬振動曲線的記錄裝置繪制. 3種方案都能解決問題——得到簡諧運動的圖像,但是解決的途徑不同,對學生的認知要求也不同. 讓學生認識到解決同一問題可以有不同方案,用不同方案解決問題的路徑是有差異的,橫向發展學生的認識方式,使其思維具有多樣性.

教材通過練習與應用中的實驗問題縱向發展學生思維的認識深度. 光照射到有孔的障礙物上會通過孔繼續傳播,如果孔的尺寸較大,光通過孔后在屏上形成的光斑形狀與孔的形狀相似,這是光直線傳播的現象;若孔的尺寸小到一定程度,屏上將出現明暗間隔分布的圖樣,這是光的衍射現象. 教材以習題的方式引導學生動手實踐,在回答具體問題的過程中促進學生對光現象的縱向認識發展,提升學生思維認識的深度.

3.3 引導教學方式改進

知識的獲取能力是個體認識世界、學會學習所必需具備的關鍵能力之一. 通過閱讀教材進行自主學習是日常教學中容易實施的一種學習方式,是提升學生知識獲取能力的有效途徑. 教材的每個實驗都配有相應的實驗圖景照片,在學生認知的關鍵點設問,提供多樣的實驗方案,這有利于學生自主閱讀、自主學習.

在驗證動量守恒的獨立小節實驗中,針對實驗裝置、滑塊碰撞的狀態教材共配有5幅圖片,實驗原理部分提出3個問題,關于速度的測量進行開放性提問,對實驗細節提出問題:如何創造實驗條件,使系統所受外力的矢量和近似于零?氣墊導軌是否需要調成水平?需要測量哪些物理量?有哪些方式可以測量速度,在設計實驗方案時你會選擇哪種?為什么?實驗裝置中的鉛垂線起什么作用?如何記錄并測量小球飛出的水平距離?這些問題可以作為學生課前學習的思考和診斷題,讓學生通過閱讀教材作出回答,在課堂上交流分享,不僅提高了課堂效率,還能促進學生實踐探索能力的提升,學會自主學習.

關于洛倫茲力方向的演示實驗,教材呈現了電子束在磁場中受力偏轉的實驗照片和實驗結果. 這部分內容也適合學生課前學習,可以讓學生閱讀教材后,用簡易的物理圖景表示照片中的圖景并標出電子受力的大致方向. 一方面引導學生重視從現象到結論的分析論證過程,另一方面也可以對學生的分析論證能力做出診斷,使課堂教學更加符合學生的實際需求.

對于學生能夠根據理論分析得出結論的實驗,都可以采用學生課前學習或者自主閱讀的方式進行實驗教學,提升學生圖像理解能力、閱讀理解能力、信息搜索能力、信息整理能力等知識獲取能力.

3.4 促進信息轉化能力發展

《中國高考評價體系》[6]指出,實踐操作能力是學生關鍵能力之一,包括:實驗設計能力、數據處理能力、信息轉化能力、動手操作能力、應用寫作能力、語言表達能力. 實踐操作能力強的學生應當能夠根據行為目標和面臨的客觀條件,設計或者選擇解決問題的最佳方案. 信息轉化能力在實驗中表現為能夠根據不同的器材選擇或者設計實驗.

測量碰撞前后小球的速度是驗證碰撞中的動量守恒實驗的重要測量步驟,通過必修課程的學習,學生掌握了多種測量速度的方法,如用打點計時器、光電門或者傳感器都可以測量瞬時速度. 教材提供了2個參考案例:用數字計時器測量速度,既快捷又準確. 在沒有數字計時器和傳感器的年代,能不能完成這個實驗呢?教材提供了另一種方案,利用平拋原理將速度測量轉化為小球飛出的水平距離的測量. 教材通過實例啟發學生在直接測量有困難的情況下,可以考慮轉換物理量進行間接測量,引導學生思維的多樣化發展,提升學生的信息轉化能力.

測定玻璃磚的折射率的重要步驟是獲取光的傳播路徑,即入射光線和折射光線. 當今,可以通過激光直接獲得光的傳播路徑. 在激光沒有進入課堂的年代,可以利用光的直線傳播和2點確定1條線的原理,用插針法確定光線. 該設計把光線這一假想的抽象概念變得具體“可見”,這也是在實驗中進行信息轉化的很好范例.

對于能體現設計魅力的實驗,要通過設問方式引起學生思考和重視,一方面通過呈現遇到困難時轉換思維進行間接測量的范例啟發學生的思維,發展學生的創新能力,另一方面也展現物理實驗之美.

3.5 提升科學態度與責任素養

具有學習和研究物理的好奇心與求知欲,關心國內外科技發展現狀和趨勢,了解物理研究和物理成果的應用,是中學生的科學態度的一種具體表現. 選修模塊的實驗編寫重視物理研究與物理成果的應用,引導學生在學知識的同時思考相關的實際應用,培養學生的科學態度與責任.

波的干涉可以作為培養學生科學態度的素材. 教材用水波的干涉演示實驗幫助學生學習干涉的原理;在做一做欄目,讓學生探索聲音的干涉現象中,聲音最大和最小位置在空間的分布規律,感受聲音干涉的具體表現——聲音的加強和減弱(甚至消失);在STSE欄目介紹主動降噪技術在耳機中的應用,并呈現消聲原理圖. 呈現原理與技術、課堂與生活的聯系,激發學生學習物理的求知欲,培養學生對物理的積極情感.

變壓器是電磁感應原理的重要應用,通過探究變壓器原、副線圈電壓與匝數的關系實驗,學生知道了變電站和傳統充電器中變壓器的工作原理,但對變壓器的認識還是停留在概念層面,不容易產生濃厚的興趣和求知欲. 教材在科學漫步欄目介紹了近幾年發展起來的無線電充電技術,其中有一種是基于變壓器原理設計的,不需要用導線連接電源和充電設備,盡管有成本高、能量損耗大等不足,但是突破了大家對于輸電模式的認識邊界,能引起學生對物理技術的好奇心,有利于學生產生探索自然的內在動力.

4 選修模塊實驗的教學建議

通過必修實驗部分的學習,學生具備了基本實驗操作技能,掌握了設計實驗的程序、基本的測量方法、數據處理方法等實驗素養[7]. 選修模塊實驗可以看作必修模塊實驗的進階學習,不僅是知識上的進階,還包括實驗素養的進階. 在教學中要分析不同的實驗內容、實驗欄目對應的學科素養,挖掘適合的教學進階點,設計教學活動,提升學生的科學素養.

1)演示實驗側重發展學生觀察、描述、記錄等獲取和處理信息的能力,發展學生基于證據作出解釋、質疑和創新的能力. 也可以改變教學方式,用問題引導學生課前學習實驗,作出預估分析,甚至讓學生來演示和講解演示實驗.

2)學生實驗側重發展學生設計與制定實驗方案,對實驗過程和結果進行交流、評估、反思的能力. 實際教學中不拘泥于1種實驗方案,可以讓學生自主選擇實驗方案完成實驗,組織不同方案的小組交流實驗的過程和收獲.

3)有條件的學校可以把做一做欄目中的實驗變成課堂演示演示、學生小組實驗或者課后實驗. 沒有條件的學校可以拍成視頻,教師針對實驗設計具體問題,讓學生觀看實驗,回答問題,引導學生間接完成實驗.

4)鼓勵學生在家做習題中的實驗,甚至把它變成演示實驗、學生實驗,讓學生獲得驗證理論的機會,體會成功給學生帶來的快樂.