教育治理視角下我國(guó)教育信息化建設(shè)政策與成效分析

王學(xué)男 赫曉丹

[摘? ?要]以多元主體和協(xié)調(diào)共治為核心特征的教育治理,在我國(guó)教育信息化的政策與成效中愈發(fā)凸顯。目前,我國(guó)初步構(gòu)建了國(guó)家與地方聯(lián)動(dòng),教育部、工信部、科技部等跨部門(mén)、多主體的教育信息化政策體系,并取得了資源建設(shè)的全覆蓋與多樣化、環(huán)境不斷優(yōu)化升級(jí)的階段性成效。為提升教育治理效能,回應(yīng)社會(huì)關(guān)切,建議創(chuàng)建以教育信息化為載體支點(diǎn),支持多元主體共治的參與機(jī)制和政策環(huán)境,國(guó)家層面發(fā)揮宏觀引導(dǎo)作用,各級(jí)各類(lèi)政府聯(lián)動(dòng)互通,企業(yè)、協(xié)會(huì)等社會(huì)力量發(fā)揮靈活的制度優(yōu)勢(shì)和平臺(tái)作用,學(xué)校、家長(zhǎng)、教師、學(xué)生等主體充分參與和對(duì)話(huà)的教育治理新生態(tài)。

[關(guān)鍵詞]教育治理;多元;共治;教育信息化政策;成效分析

2020年突發(fā)的新冠肺炎疫情成為檢視國(guó)家治理體系和治理能力的一次大考,同時(shí)由于疫情防控的要求,在家復(fù)課復(fù)學(xué)成為新學(xué)期的新常態(tài),這也是對(duì)我國(guó)教育信息化的政策發(fā)展、治理模式和成效的一次綜合評(píng)估。2019年,黨的十九屆四中全會(huì)審議通過(guò)的《中共中央關(guān)于堅(jiān)持和完善中國(guó)特色社會(huì)主義制度、推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化若干重大問(wèn)題的決定》指出“推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化,是全黨的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略任務(wù)”[1]。教育部印發(fā)的《2020年教育信息化和網(wǎng)絡(luò)安全工作要點(diǎn)》中也強(qiáng)調(diào)“通過(guò)教育信息化的普及與深度應(yīng)用,來(lái)促進(jìn)教育治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平顯著提升”。因此,教育治理成為重要的教育信息化政策制定、執(zhí)行與成效評(píng)估的新視角和新依歸。

一、教育治理的多元共治與教育信息化的擔(dān)當(dāng)

教育治理體系和治理能力是國(guó)家治理體系和治理能力的重要組成部分,是一個(gè)國(guó)家教育制度和制度執(zhí)行能力的集中體現(xiàn)[2],而教育信息化是實(shí)現(xiàn)教育治理體系和教育治理能力現(xiàn)代化的重要路徑。“教育治理”雖然與“教育管理”僅有一字之差,但在理念與內(nèi)涵上卻發(fā)生了巨大變革。“教育治理”是指教育領(lǐng)域內(nèi)的不同主體共同參與,充分發(fā)揮各自的能動(dòng)性,在對(duì)話(huà)協(xié)商、平等互動(dòng)的基礎(chǔ)上,向著共同的目標(biāo)不斷改進(jìn)路徑和方法的一種新型教育行政觀念與模式;在落實(shí)過(guò)程中,關(guān)鍵在于構(gòu)建新型治理結(jié)構(gòu),即構(gòu)建政府、學(xué)校和社會(huì)(包括社會(huì)力量、家長(zhǎng)、學(xué)生等)之間的有機(jī)聯(lián)系。通過(guò)安全有效地使用前沿信息技術(shù),推動(dòng)教育問(wèn)題的解決和優(yōu)化,提升教育治理的效率與質(zhì)量,提高其綜合服務(wù)的水平,增強(qiáng)全體人民群眾的獲得感[3]。

二、教育信息化政策體系的多主體參與

1.國(guó)家層面技術(shù)與教育雙環(huán)推進(jìn)的戰(zhàn)略規(guī)劃

《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010—2020)》提出了“到2020年,基本實(shí)現(xiàn)教育現(xiàn)代化,基本形成學(xué)習(xí)型社會(huì),進(jìn)入人力資源強(qiáng)國(guó)行列”的戰(zhàn)略目標(biāo),并指出要高度重視信息技術(shù)對(duì)教育發(fā)展的革命性影響,在以教育信息化推動(dòng)教育現(xiàn)代化的過(guò)程中,要充分利用優(yōu)質(zhì)資源和先進(jìn)技術(shù),加快教育信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開(kāi)發(fā),并構(gòu)建國(guó)家教育管理信息系統(tǒng)。

2015年,國(guó)務(wù)院印發(fā)《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》,旨在全面推進(jìn)我國(guó)大數(shù)據(jù)的發(fā)展和應(yīng)用,并對(duì)大數(shù)據(jù)工程中的教育文化大數(shù)據(jù)做出具體界定,包括教育管理公共服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)、教育資源云服務(wù)體系的構(gòu)建及教育方式的新型變革等。

2017年,國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》中首次提出智能教育,同時(shí)強(qiáng)調(diào)利用智能技術(shù)來(lái)構(gòu)建新型教育體系、加快開(kāi)展智能校園建設(shè)、在線(xiàn)學(xué)習(xí)教育平臺(tái)和教育分析系統(tǒng)開(kāi)發(fā)以及教育環(huán)境的創(chuàng)設(shè)。

2019年,國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)教育現(xiàn)代化2035》,作為政策的頂層設(shè)計(jì),以深化推進(jìn)各級(jí)各類(lèi)教育的普及與公平為經(jīng)度,以教師隊(duì)伍建設(shè)、教育信息化、教育國(guó)際化等為緯度,全方位推進(jìn)教育現(xiàn)代化的總體目標(biāo),并努力形成全社會(huì)共同參與的教育治理新格局。

2.跨部門(mén)多主體的教育信息化政策內(nèi)容分析

(1)教育部推動(dòng)教育信息化

教育部于2012年發(fā)布的《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃(2011—2020年)》,2016年發(fā)布的《教育信息化“十三五”規(guī)劃》和2018年發(fā)布的《教育信息化2.0行動(dòng)計(jì)劃》,作為具有時(shí)代標(biāo)志性的重要政策文件,從首次對(duì)我國(guó)教育信息化的發(fā)展做出十年部署,到對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+”大環(huán)境下教育信息化的成效與問(wèn)題的階段性總結(jié)與目標(biāo)厘清,再到推進(jìn)教育信息化向2.0時(shí)代轉(zhuǎn)段升級(jí),目標(biāo)不斷提高,內(nèi)涵不斷豐富。一方面體現(xiàn)出目標(biāo)定位從基本的信息化環(huán)境建設(shè),到教育信息化作為應(yīng)用層面的方法和手段,為教學(xué)改革及學(xué)生發(fā)展帶來(lái)的積極變化;同時(shí)強(qiáng)調(diào)繼續(xù)深入推進(jìn)“三通兩平臺(tái)”的應(yīng)用,加強(qiáng)信息技術(shù)與教育教學(xué)的深度融合,并構(gòu)建一體化的“互聯(lián)網(wǎng)+教育”大平臺(tái)的重心轉(zhuǎn)變與互聯(lián)兼容,提升教育技術(shù)硬件與軟件的服務(wù)效能與質(zhì)量。另一方面也體現(xiàn)出在人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新型技術(shù)的創(chuàng)新推動(dòng)下,教育需要主動(dòng)應(yīng)對(duì)新技術(shù)所帶來(lái)的新挑戰(zhàn)的認(rèn)知轉(zhuǎn)變。

(2)工信部著力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

工業(yè)和信息化部(簡(jiǎn)稱(chēng)工信部)信息通信發(fā)展司于2019年組織召開(kāi)了推進(jìn)教育專(zhuān)網(wǎng)建設(shè)有關(guān)工作座談會(huì),研究推動(dòng)學(xué)校接入快速穩(wěn)定互聯(lián)網(wǎng)的工作思路,并對(duì)教育專(zhuān)網(wǎng)的內(nèi)涵進(jìn)行了科學(xué)界定,旨在從實(shí)際出發(fā),對(duì)接好學(xué)校與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)之間的關(guān)系,從學(xué)校需求與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)短板入手,結(jié)合實(shí)踐中的問(wèn)題,推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)校教育任務(wù)的開(kāi)展。2020年2月召開(kāi)的“加快推進(jìn)5G發(fā)展、做好信息通信業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作電視電話(huà)會(huì)議”指出,要加快5G商用步伐,推動(dòng)信息通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,進(jìn)而抓住5G在網(wǎng)絡(luò)教育、在線(xiàn)醫(yī)療、遠(yuǎn)程辦公等業(yè)務(wù)中的發(fā)展機(jī)遇。疫情及后疫情期間,基于5G的智能技術(shù)及其教育應(yīng)用將為全球最大規(guī)模的在線(xiàn)教育等提供技術(shù)和服務(wù),更是對(duì)邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)教育公平的切實(shí)落實(shí),也是不斷推進(jìn)5G技術(shù)的發(fā)展及社會(huì)融合、教育應(yīng)用的有力支持。

(3)科技部配套支持指導(dǎo)

如科技部近兩年印發(fā)的《國(guó)家新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)工作指引》《國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作指引》和《關(guān)于促進(jìn)文化和科技深度融合的指導(dǎo)意見(jiàn)》等,均以“開(kāi)放共享發(fā)展”的重要理念和現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐,為提升技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)實(shí)力、基礎(chǔ)軟硬件開(kāi)放共享服務(wù)能力和以試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)建設(shè)為代表的機(jī)制創(chuàng)新,搭建技術(shù)與教育改革、服務(wù)社會(huì)之間觀念轉(zhuǎn)變、能力建設(shè)、制度創(chuàng)新的政策支持性橋梁。

三、教育信息化資源與環(huán)境的主要成效

1.教育信息化資源建設(shè)全覆蓋與多樣化

(1)信息化基礎(chǔ)設(shè)施的配備基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋

為不斷縮小區(qū)域間教育發(fā)展的差距,通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)資金資助偏遠(yuǎn)地區(qū)進(jìn)行學(xué)校改造及聯(lián)網(wǎng)攻堅(jiān)行動(dòng)取得了較好進(jìn)展,許多鄉(xiāng)村學(xué)校的辦學(xué)條件得到改善。截至2019年9月,全國(guó)中小學(xué)(除教學(xué)點(diǎn)外)中,99.5%的學(xué)校實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)接入,配備多媒體教學(xué)設(shè)備普通教室359萬(wàn)間;95.2%的學(xué)校已擁有多媒體教室,其中75.9%的學(xué)校實(shí)現(xiàn)了多媒體教學(xué)設(shè)備全覆蓋[4](見(jiàn)圖1)。

(2)數(shù)字教育資源公共服務(wù)體系基本建立

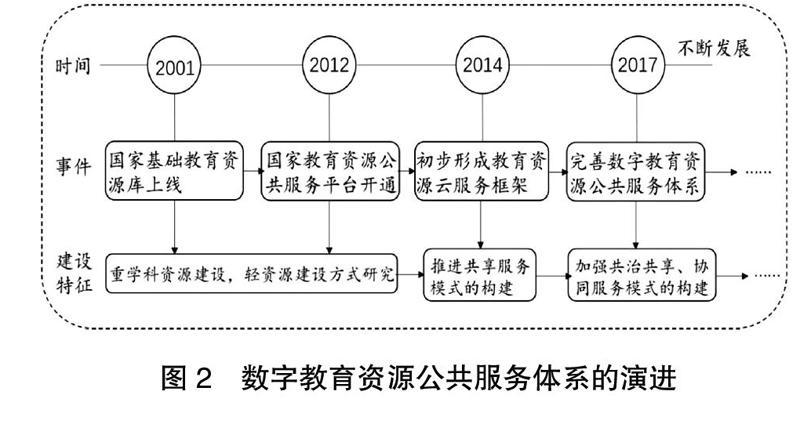

自2001年以來(lái),數(shù)字教育資源公共服務(wù)體系經(jīng)歷了從初步形成到不斷調(diào)整,再到日漸完善的發(fā)展過(guò)程。2001年,國(guó)家基礎(chǔ)教育資源庫(kù)的上線(xiàn),標(biāo)志著我國(guó)數(shù)字教育公共服務(wù)體系的初步形成,也為數(shù)字教育資源公共服務(wù)體系的建立奠定了基礎(chǔ)[5]。2012年,國(guó)家教育資源公共服務(wù)平臺(tái)開(kāi)通,利用云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)的優(yōu)勢(shì),為數(shù)字教育資源公共服務(wù)體系的實(shí)際運(yùn)行呈現(xiàn)了一個(gè)可視化的情境,也將我國(guó)現(xiàn)代數(shù)字資源建設(shè)推向了更高層次。這一平臺(tái)不僅為廣大師生提供了上傳與下載信息資源的機(jī)會(huì),也為不同區(qū)域互聯(lián)互通、共創(chuàng)共享教育資源創(chuàng)造了可溝通交流的環(huán)境。在2001—2012年間,我國(guó)教育資源公共服務(wù)體系傾向于學(xué)科教學(xué)資源庫(kù)的建設(shè),而對(duì)于其運(yùn)行模式、教學(xué)應(yīng)用方面的研究和關(guān)注相對(duì)較少,整體上來(lái)說(shuō)處于重教學(xué)資源建設(shè)、輕資源應(yīng)用深化的階段。從“國(guó)家基礎(chǔ)教育資源庫(kù)”到“國(guó)家教育資源公共服務(wù)平臺(tái)”這一名稱(chēng)的轉(zhuǎn)變,標(biāo)志著我國(guó)數(shù)字教育資源的轉(zhuǎn)型,“平臺(tái)”凸顯共建共享的理念,“公共服務(wù)”注重教育應(yīng)用的普惠性與質(zhì)量觀。

2014年,教育資源云服務(wù)框架初步形成,并借助網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間推進(jìn)了“優(yōu)質(zhì)資源班班通”服務(wù)模式的構(gòu)建[6]。由此,國(guó)家數(shù)字教育資源公共服務(wù)體系規(guī)模建設(shè)更進(jìn)一步,并在原有基礎(chǔ)上拓展了使用功能(見(jiàn)圖2)。2017年,教育部在《關(guān)于數(shù)字教育資源公共服務(wù)體系建設(shè)與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出“到2020年基本建成覆蓋全國(guó)、互聯(lián)互通、用戶(hù)統(tǒng)一、共治共享、協(xié)同服務(wù)的具有中國(guó)特色的數(shù)字教育資源公共服務(wù)體系,基本實(shí)現(xiàn)‘全國(guó)一體系、資源體系通、一人一空間、應(yīng)用促教學(xué)”的目標(biāo),明確了新時(shí)代數(shù)字教育資源公共服務(wù)體系所應(yīng)具備的特點(diǎn)。該文件還指出了這一體系在運(yùn)行過(guò)程中的責(zé)任主體,要求國(guó)家、省級(jí)和市縣級(jí)政府各級(jí)聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)字教育資源公共服務(wù)體系建設(shè)的互聯(lián)互通。

(3)在線(xiàn)學(xué)習(xí)教育平臺(tái)的研發(fā)和使用優(yōu)勢(shì)凸顯

相比于傳統(tǒng)的線(xiàn)下教育,“數(shù)智時(shí)代”的在線(xiàn)教育優(yōu)勢(shì)與價(jià)值愈發(fā)凸顯,在新冠肺炎疫情期間更是發(fā)揮了不可替代的作用。在線(xiàn)學(xué)習(xí)教育平臺(tái)的研發(fā),更離不開(kāi)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)的快速迭代。平臺(tái)上教育資源的匯集與豐富,更是大數(shù)據(jù)環(huán)境下教育資源數(shù)字化趨勢(shì)的體現(xiàn)。國(guó)外的Coursera、Udacity、可汗學(xué)院等慕課平臺(tái),國(guó)內(nèi)的“一師一優(yōu)課、一課一名師”國(guó)家教育資源公共服務(wù)平臺(tái),MOOC中國(guó)、學(xué)堂在線(xiàn)、愛(ài)課程、中國(guó)大學(xué)MOOC、好大學(xué)在線(xiàn)等慕課網(wǎng)站,均是在線(xiàn)學(xué)習(xí)教育平臺(tái)的具體表現(xiàn)形式。目前,在線(xiàn)學(xué)習(xí)教育平臺(tái)仍在不斷豐富中,從國(guó)家級(jí)教育資源公共服務(wù)平臺(tái),到高校教學(xué)所用慕課資源網(wǎng),再到企業(yè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的教育類(lèi)學(xué)習(xí)網(wǎng)站及APP,均隨著技術(shù)的高速更新與教育改革發(fā)展的需求而不斷優(yōu)化創(chuàng)新。為使在線(xiàn)學(xué)習(xí)教育平臺(tái)更符合標(biāo)準(zhǔn),且在使用的過(guò)程中更為規(guī)范、安全和優(yōu)質(zhì),教育部聯(lián)合多部門(mén)連續(xù)印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)在線(xiàn)教育健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范教育移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用有序健康發(fā)展的意見(jiàn)》等。這些政策文件的發(fā)布均體現(xiàn)了對(duì)在線(xiàn)教育與在線(xiàn)教育學(xué)習(xí)空間的關(guān)注、認(rèn)可、肯定與支持,作為推進(jìn)教育現(xiàn)代化發(fā)展的必要措施,也是對(duì)于政府、企業(yè)、學(xué)校、社會(huì)與家庭之間協(xié)調(diào)共治的一種有益嘗試。

2.教育信息化環(huán)境創(chuàng)設(shè)重共享與智能化

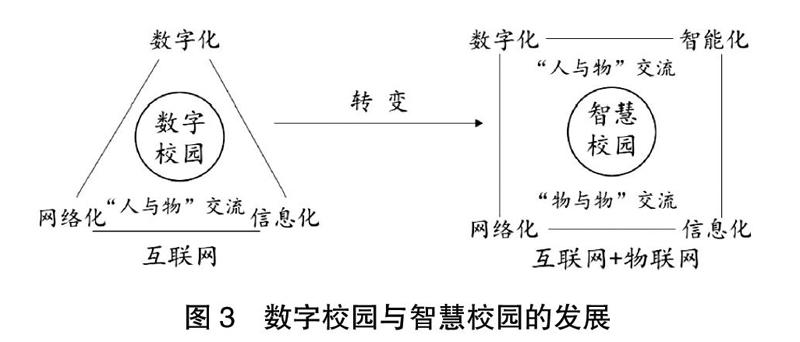

數(shù)字校園是以網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ),利用信息技術(shù)將學(xué)校的主要信息資源數(shù)字化,并實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化的信息產(chǎn)生、管理、傳播和使用方式,從而形成集信息化、網(wǎng)絡(luò)化和數(shù)字化于一體的校園環(huán)境。數(shù)字校園的建設(shè)是校園智慧化發(fā)展的初級(jí)階段。與傳統(tǒng)校園相比,數(shù)字校園強(qiáng)化了校園內(nèi)的信息互通,加強(qiáng)了不同主體之間的互動(dòng),避免了信息孤立,轉(zhuǎn)變了信息難以共享的態(tài)勢(shì)。

智慧校園是學(xué)校教育環(huán)境在信息化發(fā)展的基礎(chǔ)上,從“數(shù)字校園”轉(zhuǎn)型升級(jí)的結(jié)果。智慧校園的建設(shè)理念是“以管理為支柱,以服務(wù)為核心”,其特征主要為教學(xué)手段、學(xué)習(xí)軌跡和學(xué)習(xí)空間的智能化。2016年,在《教育部關(guān)于新形勢(shì)下進(jìn)一步做好普通中小學(xué)裝備工作的意見(jiàn)》中,首次提出了“鼓勵(lì)探索建設(shè)智慧校園”,這也為近年來(lái)數(shù)字校園向智慧校園升級(jí)建設(shè)提供了政策支持,預(yù)示著我國(guó)在教育現(xiàn)代化道路上的發(fā)展愈發(fā)穩(wěn)定和廣闊。

從數(shù)字校園到智慧校園的轉(zhuǎn)變過(guò)程中,設(shè)計(jì)理念發(fā)生了變化,建設(shè)任務(wù)也有所不同。數(shù)字校園的建設(shè)聚焦于管理與教學(xué)的信息化、網(wǎng)絡(luò)化和聯(lián)通化,最主要的突破在于實(shí)現(xiàn)了人與物之間的交流,從而實(shí)現(xiàn)了全面數(shù)字化,避免了學(xué)校各部門(mén)之間形成“信息孤島”(見(jiàn)圖3)。智慧校園則重在將學(xué)校中的教學(xué)和管理從數(shù)字校園的基礎(chǔ)上向智能化發(fā)展,在互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上延伸到物聯(lián)網(wǎng),不僅有人與物之間的交流,也有物與物之間的互動(dòng),以全面實(shí)現(xiàn)校園中的萬(wàn)物互通互聯(lián),逐步形成可感知、協(xié)作型、一體化、可預(yù)測(cè)等優(yōu)勢(shì)。

四、信息化助力多元共治的教育治理新生態(tài)

對(duì)教育信息化政策與成效的系統(tǒng)化分析,是“數(shù)智時(shí)代”教育治理的變革體現(xiàn)。在教育治理中,不同主體發(fā)揮的作用是各有其獨(dú)特價(jià)值的,而且是不可相互替代的[7]。這種功能互補(bǔ)恰恰是教育治理體制優(yōu)越性的體現(xiàn),多元主體參與的教育治理會(huì)帶來(lái)教育管理水平、管理能力和管理體系的現(xiàn)代化。教育信息化作為一條縱向打通層級(jí)、橫向跨越部門(mén)和群體壁壘的通道,在器、術(shù)、道的層面,通過(guò)促進(jìn)工具、方法和理念的轉(zhuǎn)變,助力實(shí)現(xiàn)更高水平的教育優(yōu)質(zhì)、公平與效率,從而構(gòu)建符合新時(shí)代發(fā)展需求的教育生態(tài)。

政府層面主要發(fā)揮宏觀指引作用,統(tǒng)籌戰(zhàn)略規(guī)劃,推進(jìn)教育治理;要使政策作為一種重要的制度和資源,充分發(fā)揮其激勵(lì)、協(xié)商、監(jiān)督、評(píng)價(jià)等作用;要構(gòu)建橫向上不同部委、縱向上各級(jí)各類(lèi)的政府部門(mén)相互支撐、相互促進(jìn)的政策體系。

學(xué)校主體作為教育治理工作開(kāi)展的主要場(chǎng)所和最終實(shí)體,需結(jié)合學(xué)校特點(diǎn),優(yōu)化學(xué)校治理結(jié)構(gòu),充分利用教育信息化手段,實(shí)現(xiàn)依法治校、增強(qiáng)辦學(xué)自主權(quán)和辦學(xué)活力。

企業(yè)作為重要的社會(huì)力量,其組織制度的活力特征與技術(shù)優(yōu)勢(shì),將為治理結(jié)構(gòu)和治理實(shí)施過(guò)程中的制度創(chuàng)新、物質(zhì)資源和信息共享等方面提供支持和服務(wù),為教育治理提供市場(chǎng)化的活力要素。

此外,各種協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、基金會(huì)、社團(tuán)等作為社會(huì)群體組織,學(xué)生、家長(zhǎng)和教師等作為個(gè)體,在教育治理的過(guò)程中也都扮演著重要角色。組織和個(gè)體都在運(yùn)用多元化信息技術(shù)所帶來(lái)的便利,同時(shí)發(fā)揮著積極主動(dòng)的作用,促進(jìn)了協(xié)商與互動(dòng)、公平與共享。

參考文獻(xiàn)

[1]中共十九屆四中全會(huì)在京舉行[N].人民日?qǐng)?bào),2019-11-01.

[2]何金輝.現(xiàn)代教育治理的核心內(nèi)涵[N].中國(guó)教育報(bào),2017-07-30.

[3]任友群.實(shí)現(xiàn)教育治理現(xiàn)代化的必由之路[N].中國(guó)教育報(bào),2016-06-10.

[4]中華人民共和國(guó)教育部.2019年9月教育信息化和網(wǎng)絡(luò)安全工作月報(bào)[EB/OL].[2019-10-28].http://www.moe.gov.cn/s78/A16/s5886/s6381/201910/t20191028_405551.html.

[5]高鐵剛,張冬蕊,耿克飛.數(shù)字教育資源公共服務(wù)供給機(jī)制研究——基于1996—2018年教育信息化政策變遷的研究[J].中國(guó)電化教育,2019(8):53-59+69.

[6]中華人民共和國(guó)教育部.教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《2014年教育信息化工作要點(diǎn)》的通知[EB/OL].[2014-03-14].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s7062/201403/t20140314_165870.html.

[7]褚宏啟,賈繼娥.教育治理中的多元主體及其作用互補(bǔ)[J].教育發(fā)展研究,2014(19):1-7.

(責(zé)任編輯? 郭向和)