我國碳審計問題研究

仲懷公(副教授) 馬圓明(南京審計大學金審學院 江蘇南京 210046)

種種跡象表明,我們所處的環境正在趨于惡化,極端天氣的頻繁發生最終使我們清醒地認識到必須采取行動保護環境。1972年聯合國在瑞典首都斯德哥爾摩召開了人類歷史上第一次全球范圍內研究保護人類環境的會議。此后,從1994年的《聯合國氣候變化框架公約》到1997年的《京都協定書》再到2015年的《巴黎協定》,這三部具有法律性質的公約代表了各國政府對于全球氣候變化的極大重視。在此背景之下,在全球范圍內各國政府開始積極地應對氣候變化問題。

中國作為二氧化碳排放量大國,對于減緩二氧化碳排放量以及治理全球氣候問題有著義不容辭的責任。習近平主席在氣候變化巴黎大會開幕式上的講話中重申:中國在“國家自主貢獻”中提出將于2030年左右使二氧化碳排放達到峰值并爭取盡早實現,2030年單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降60%—65%。2017年,中國碳交易市場逐步啟動,碳交易市場正逐步完善,建立一套符合我國國情的碳審計體系并使其高效運用也愈來愈重要。

一、碳審計的定義

關于碳審計的定義,目前并沒有一個統一的界定。部分學者認為碳審計是對溫室氣體進行審計(何雪峰等,2010;歐陽弘毅等,2011),還有學者認為碳審計是碳會計的一部分(王愛國,2012;何晏,2015)。

筆者認為,關于碳審計的定義應基于每個國家對于溫室氣體治理方案以及碳審計適用準則不同加上各審計主體發展成熟程度不同,我國碳審計是基于可持續發展觀的背景產生的,是對傳統審計體系的擴充。它基于供給需求理論,由審計主體依據一定的審計準則、運用一定審計方法,對組織碳排放和履行社會環境責任的情況提供一種鑒證,并出具公允的、合理的審計報告。

二、碳審計研究現狀綜述

伴隨著環境污染的日趨嚴重,各個國家開始重視環境審計。作為環境審計的一部分,碳審計的研究引起了國內外的廣泛關注。通過對相關文獻的梳理發現,國內外學者在碳審計方面的研究重點有較大差距:我國碳審計發展時間較短,國內學者主要是對碳審計的基本概念框架進行界定,或是通過借鑒國外的最新舉措,對我國碳審計的未來發展進行展望。國外因碳審計發展日趨完善,學者更關注如何利用這項監督工具在更多領域發揮其優勢作用,從理論轉為實踐。

(一)國內研究現狀

1.碳審計的理論框架研究。目前我國學者關于碳審計的研究,探討最多的莫過于如何構建碳審計的基本理論框架。學者們圍繞碳審計的定義、主體、方法、程序等方面展開了一系列的討論。陳小林等(2012)對碳審計的基本涵義和起源、碳審計目標、碳評估方法及碳審計的基本步驟進行了探析。俞惠園(2016)將碳審計與傳統的財務審計進行了比較,分析了碳審計在審計主體、審計客體、審計目標、審計操作流程、審計報告等方面的特殊性。王蒙(2017)提出開展碳審計首先要定位清晰,必須明確碳審計的服務主體、工作主體、碳審計信息需求、碳審計角色等多個方面。

2.我國碳審計現狀與思考。高強等(2014)結合政府審計公告,對我國碳審計相關問題進行了探討。金密等(2017)結合我國實際,探討了開展碳審計的必要性,并對目前審計的現狀提出了思考。朱榮娜等(2018)將我國碳審計與他國碳審計情況進行了對比,針對性地提出了發展建議。向倩(2019)在梳理我國碳審計發展的基礎上,對目前碳審計的實際問題及解決建議進行了探討。施平、李長楚(2016)以電力溫室氣體排放為例,針對我國目前對企業的碳排放量審計標準不統一、審計結果可比性差,不利于碳交易審計工作的開展等,提出將ISO 14064-3標準與碳交易審計結合,運用風險導向的審計理論對參與到碳交易市場的電力企業的審計重點進行分析和設計,以為我國開展碳交易審計工作、完善碳交易市場提供幫助。

3.國外碳審計對我國的啟示。由于我國碳審計起步較晚,相關部門尚未有系統性的規范出臺,有很多學者開始研究國外碳審計的情況,借此提出我國碳審計的發展方向。陸婧婧、蘇寧(2010)通過碳審計的國際比較,認為首先應提高公民的低碳意識,以奠定實施的群眾基礎,在此基礎上確定碳審計重點,然后全面推行碳審計。王愛國(2012)對國外碳審計研究成果進行了一系列梳理,并基于梳理的成果對碳審計的基本內涵、主要特點和基本屬性進行了界定,提出了開展我國碳審計工作的新思路。李苗苗(2015)對美國政府所開展的碳審計情況進行分析,提出我國可以充分借鑒其審計思路,結合自身情況開展碳審計工作。熊歡歡等(2016)對英、美、日三個國家碳審計發展成果進行梳理,并結合我國實際情況,從碳審計的法律法規和整體框架等六個方面提出了建議。

(二)國外研究現狀

1.碳審計實施所帶來社會效益的研究。Tensie Whelan(2016)研究發現在電氣業、銀行業以及教育機構因受碳審計工具的廣泛運用,對各個領域的投資決策以及長遠計劃節省資金方面產生重大影響。Wei Zhang,Zhongxin Wu(2012)①Wei zhang;Zhongxin Wu Accounting Department,Hunan University of Finance and Economics,Changsha,China。因其兩位學者在美國科學出版社期刊出版文獻,這里就劃為國外文獻。基于中國有別于歐美等發達國家,對碳審計提出系統的框架,認為低碳審計模型(LCA)由三部分組成:Low-Carbon Compliance Auditing(合規性碳審計)、Low-Carbon Conduct Auditing(低碳行為審計)和Low-Carbon Performance Audit(低碳績效審計),并具體從三個方面分別闡述了其含義;闡明了碳審計實施的意義和對社會的影響,提出了完善碳審計的措施。

2.不同領域進行碳審計的調查研究。Joseph H.K.Lai,Francis W.H.Yik,C.S.Man.(2012)通過對香港一家典型酒店的記錄數據進行一系列實地考察和采訪,來確定酒店的碳排放來源和數量。Clément Mouchet,Neil Urquhart,Rob Kemmer(2014)主要對綠色環保技術的現狀進行了廣泛的調查。調查結果表明,在組織信息通信技術(ICT)的使用方面,有一個可靠的碳足跡審計工具。Julia Edwards,Alan McKinnonSharon,Cullinane(2011)通過探討網絡和傳統零售供應鏈的各個環節,以評估其相對的環境影響,探討了與傳統的碳審計和在線零售渠道相關的方法論問題。該文是第一篇討論與傳統零售和在線零售渠道的上游供應鏈分析有關的碳審計問題的文章。

三、我國碳審計現狀分析

(一)我國碳審計的市場需求分析

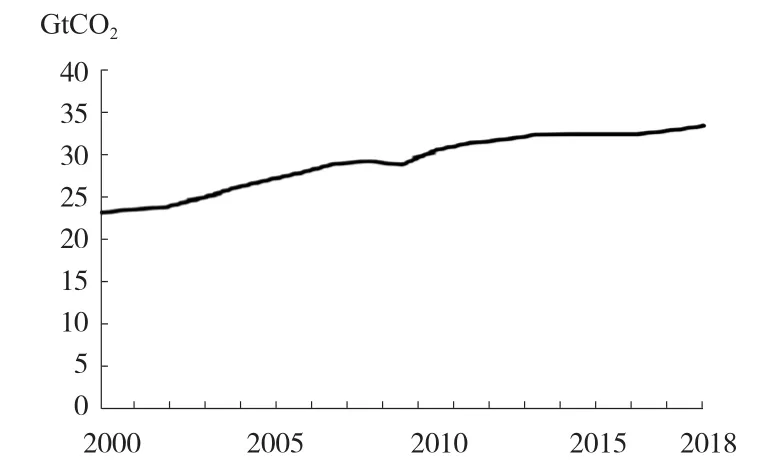

1.全球溫室氣體排放狀況。2019年國際能源署公布了2019全球能源和二氧化碳狀況報告,全球二氧化碳排放情況不容樂觀。由圖1我們不難看出,2000年到2018年間,全球二氧化碳排放量呈上升趨勢。而圖2為我們展示了全球八個有代表性的國家和地區的二氧化碳排放趨勢。可以看出,美國、歐盟、俄羅斯等碳排放量呈下降趨勢,而沙特阿拉伯、日本等亞非拉國家排放量呈增長趨勢。

圖1 全球二氧化碳排放量趨勢分析圖

圖2 八國(地區)二氧化碳排放量(1990—2017)以及減排目標(2020年、2025年、2030年)

圖1、2在一定程度上說明了歐美等發達國家已經對二氧化碳的排放治理采取了措施并取得了比較好的效果。而對于發展中國家來說,基于發展經濟的需要,二氧化碳排放量明顯增加。

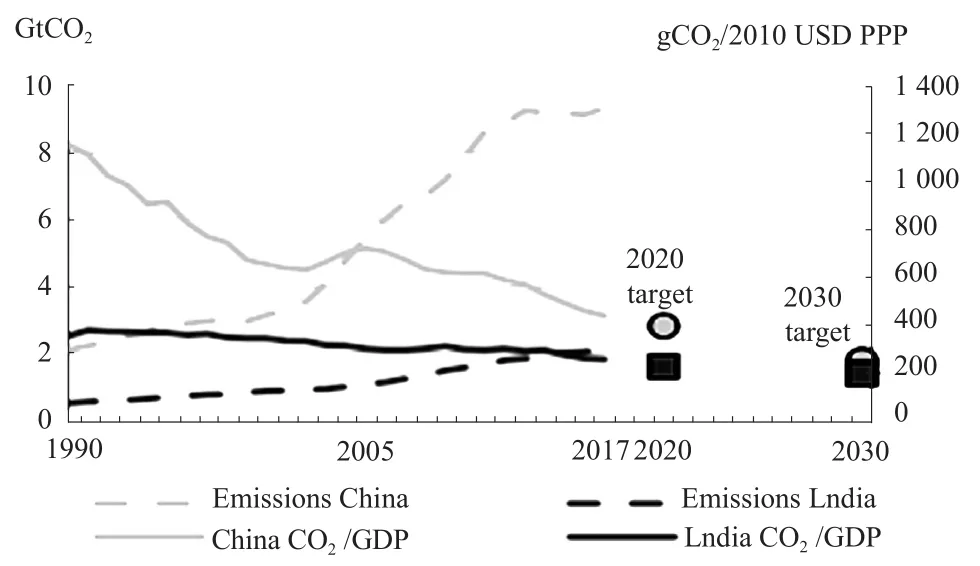

圖3是國際能源署單獨對我國和印度碳排放情況和排放目標所做的統計。我們不難看出,我國二氧化碳排放量不斷增加,且與我國所制定的2030年減排目標尚有較大差距。

圖3 中國、印度二氧化碳排放量(1990—2017)以及減排強度目標(2020年、2030年)

圖4是2018年全球二氧化碳排行榜前十的國家。由圖可見碳排放量在前10位的國家約占世界總碳排放量的65.8%。根據以上對于全球碳排放量的現狀分析,我國的情況不容樂觀,必須實施有效的可以減少碳排放的措施。

圖4 2018年碳排放量前十的國家

2.我國碳審計的社會需求廣闊。2010年,我國正式實行碳排放交易制度,2017年我國正式啟動碳排放交易市場。截至2019年3月31日,我國9個碳市場共成交2.97億噸,成交額64.87億元。CDM項目是《聯合國氣候變化框架公約》第三次締約方大會COP3(京都會議)通過的附件I締約方在境外實現部分減排承諾的一種履約機制。截至2016年8月23日,國內經國家發改委批準的CDM項目達5 074個。而目前具備資質能夠為CDM項目進行審計單位屈指可數,這說明碳審計的市場前景還是很廣闊的。

(二)我國碳審計存在的問題

1.我國碳審計的監管模式。2014年我國碳審計工作正式啟動,國家發展與改革委員會作為碳審計的主要監督機構,在對碳審計信息進行檢查時,往往會委托第三方機構實施,而從事碳審計的第三方機構,都由發改委負責組織、選派與管理。這樣的監管模式存在兩點不足:其一,地方發改委是各地方政府下設的職能機構,歸各地方政府領導。相較于國家審計機關,發改委及其委托的第三方機構在進行碳審計時其獨立性、強制力都相對較弱,監管工作的質量會受到一定的影響。其二,被委托的第三方機構資質標準沒有確切的規定,非專業人員開展審計工作,或是經驗不足,或是能力有限,甚至獨立性不強,這都會造成極大的審計風險。

2.碳審計法律法規和審計標準有待建立并進一步完善。碳審計工作的開展,需要國家立法保護,還要有完善的標準及具體的實施方法,指導審計人員開展審計工作。我國目前尚未針對碳審計出臺相關的法律法規,但圍繞碳審計,正在完善相關的制度鋪墊。例如2016年國務院印發的《“十三五”控制溫室氣體排放工作方案》明確了低碳發展目標任務;財政部在2017年對碳排放交易核算進行規范,出臺了《碳排放權交易試點有關會計處理暫行規定》。

關于碳審計的審計標準尚未出臺。2016年,發改委和7個碳交易試點地區主管部門公布了碳核查的相關規范,其中對碳審計的范圍、核算指南、審計程序等進行了界定,但認真研究發現各地區存在較大差異,僅能指導當地審計機構開展碳審計工作。若在全國范圍內開展碳審計,必須建立完善、統一的規范。碳審計的理論體系不完善,碳審計標準和實施指南便無從談起。

3.缺少碳審計的專業人員。碳審計與傳統的財務審計有較大的差別,碳審計具有較強的環境專業性,對從業人員的要求較高,而且碳審計的排放主體眾多,包括了石油、交通、電力、化工等多個方面,這些領域對審計人員的專業性又有著不同的要求。碳審計離不開碳核算,在審計過程中會運用到各種審計方法,這就要求碳審計人員還需要具備一定的會計和審計的知識基礎。因此,碳審計團隊需要由科學家、工程師、會計師、審計師等方面人員共同組成。但目前的實際情況是,實施碳審計的單位或是教育科研類事業單位,例如建筑科學研究院、環境規劃院,或是會計師事務所,專門從事低碳環保的咨詢公司較少。科研事業單位的人員大多是工科專業背景,在資源環境方面具有專業優勢,但是財會審計專業知識明顯不足,不能利用會計、審計分析方法發現敏感問題,影響審計的效率;而會計師事務所目前仍以財會審計為主,審計人員大多不具備資源環境方面的專業知識,影響審計的效果;再加上目前對碳審計人員缺乏相關的監管考核和培訓,碳審計的監督作用尚不能得到充分發揮。

四、中國香港和其他國家碳審計經驗借鑒

(一)碳審計的監管模式

1.中國香港碳審計監管模式。目前,我國香港地區形成了以政府監管為主,獨立監管為輔的碳審計監管體系。香港創新科技署下設認可處,專門負責認證機構的資質評審,有專門的人員進行評審。其中,HKCAS 02-1和HKCAS 02-2詳述了審核過程、評審要求以及人員能力要求,HKCAS 02-3介紹了審計方法和過程等。此外,認可處每半年進行一次監督,每三年進行一次復審,對于不符合要求的機構進行撤銷資格認證。除認可處對碳審計實行監管以外,已認證的機構需要至少每半年對機構內部的管理系統進行審查,以提高碳審計報告質量。

2.英國碳審計監管模式。英國發展并完善了以政府審計為主導,社會審計和內部審計協同合作的碳審計模式,還專門成立了地方審計委員會,專門負責碳審計問題。此外,關于碳審計出臺了獨立的法律法規,英國環境審計委員會發布了2008—2009年的工作情況報告,同時擴大對低碳經濟的財政支持,使得碳排放更具有專門性和針對性,不僅對企業碳排放依法設立專門的政府管理機構進行監督,還對企業記錄核算的過程和方法提出了詳細的指導,相關政府機構對碳審計情況及結果直接進行管理和監督。

(二)碳審計的標準及具體實施情況

1.中國香港碳審計標準建立及具體落實。我國香港地區在碳審計領域的發展較為成熟。從2008年7月推出的“綠色香港·碳審計”運動到《香港建筑物的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》的頒布,再到由2012年香港生產力促進局聯合香港工會、商會和環保協會和環境及自然保育基金的撥款資助推出的《商界減碳建未來》計劃,其中包括重點項目《碳審計領航計劃》,旨在資助符合資格的企業聘請專業機構進行碳審計,提升企業對減碳的認知及能力。2016年環境保護署頒布了《碳審計及管理實用指南》,具體闡述了9個方面的碳管理指南。2017年環境局響應《巴黎協定》制定了《香港氣候行動藍圖2030+》,提出了4Ts的運作框架以及針對不同領域的新計劃,如發電、可再生能源、交通運輸等。可以看出香港特區政府碳審計的實踐已經有所成效,而適用香港碳審計標準也正隨著實踐發現的問題不斷完善。

香港特區政府為協助公營部門及私人機構開展管理工作,環境保護署從9個領域編制了指南,詳細介紹碳審計的實用知識,并陳述基本碳審計主要步驟。每個指引提出了實施碳審計的背景,概述機構如何量度及管理碳足跡,同時附有碳審計從業人員和建筑物設施使用者提供的案例;解釋了何謂碳審計:是以科學化的方式量化機構的溫室氣體排放,是進行碳管理及減碳的第一步;指出基于香港自身特點的碳審計是針對發電產生的溫室氣體。

2.英國碳審計標準建立及具體落實。英國政府管理委員會于1991年公布了環境審計的具體指南,對其原則進行了詳細闡述;英國標準協會于1992年發布了全球首個環境管理體系標準BS 7750。2003年英國政府首次以《我們未來的能源:創建低碳經濟》的白皮書形式將碳審計作為環境審計的一部分。此外,英國標準審計協會(BSI)和英國環境審計委員會(ECA)致力于碳審計研究,形成了較為完善的理論框架。2008年BSI發布的評估規范PAS 2050、2009年ECA發布的《2008—2009年度工作情況報告》都為英國碳審計工作打下堅實基礎。英國碳審計標準為社會經濟各方面的低碳技術發展做出了詳細的規劃,包括對可再生能源、低碳工業、低碳交通、氣候變化和能源等幾個方面進行管理,以緩解英國氣候變化問題。

3.美國碳審計標準建立及具體落實。美國于1969年開始對水污染防治進行審計,正式拉開了其環境審計的序幕。伴隨著世界環境重點逐漸轉向碳審計,美國也開始關注對低碳活動的監督。美國眾議院為此專門通過了《美國清潔能源安全法案》。美國碳審計由美國審計署負責實施,主要開展溫室氣體排放審計、氣候變化審計、基于市場機制的溫室氣體減排審計、基于非市場機制的溫室氣體減排審計和氣候變化適應審計等。

(三)碳審計人員的選拔和培養

在美國,開展碳審計的審計人員必須取得國際注冊碳審計師的資格認證,只有具有良好的環保意識、豐富的生態知識和正確的職業態度,才能夠加入碳審計隊伍當中來。

英國碳審計由政府審計、社會審計和內部審計三方組成,其中社會審計是碳審計的中堅力量。實施碳審計的機構與人員,需要取得職業資格且保證獨立、客觀,才能夠與政府資助的碳信托合作,專門負責碳審計和零售商品的碳認證。

五、我國碳審計發展建議

(一)完善碳審計監管模式

我國是碳排放量大國,盡快建立并完善碳審計監管模式是當務之急,借鑒我國香港地區和其他國家的碳審計實踐,本文認為可考慮建立“政府+行業+社會+企業”相結合的碳審計監管模式。

首先,在碳審計初級階段,政府審計應發揮主導作用。將碳審計工作納入審計機關職權范圍內,一方面可以提高碳審計的獨立性、權威性,另一方面還可與目前各地區所開展的領導干部自然資源資產離任審計相結合,產生更大的效益。

其次,當碳審計逐步成熟、完善之后,可由行業監管,社會審計起主導作用,由專業的碳審計人員負責監督。行業內部可建立碳排放信息披露平臺,動態地向社會反饋企業的碳排放情況,接受公眾的監督,采用設立綠色機構的獨立監管模式,借鑒“綠色香港·碳審計”旨在呼吁更多組織參與到低碳綠色環保的活動中來;支持民間綠色機構的設立,讓更多企業或組織參與進來,以相互督促低碳排放。專門從事審計與鑒證業務的會計師事務所,也可以開拓新的審計領域,通過引進專業的環境工程專家,或是與國際知名的質量認證組織合作等方式,開展碳審計工作。隨著碳交易市場業務的不斷擴大,在未來,碳審計的需求量會逐步提升,碳審計將會成為會計師事務所的一項新的主要業務。

與此同時,企業內部審計部門也應當發揮自身的作用。目前有部分企業已將二氧化碳減排等情況通過社會責任報告進行公布,例如中石化發布的2018年度社會責任報告中就提到其連續8年開展碳盤查和碳核查,2018年排二氧化碳280萬噸。未來,企業積極公布其碳核查、碳減排等信息將成為一種趨勢,企業內部審計部門可單獨或與第三方鑒證機構聯合,開展專項碳審計工作。國家要積極鼓勵企業向社會公布碳審計結果,這樣既可以提高企業的社會認可度,同時又可以受到社會公眾的監督。

(二)建立健全碳審計法律法規及審計標準

1.完善碳審計相關立法。我國要實現2030年的減排目標,必須將碳審計納入立法當中來,增強碳審計的權威性。對國家審計準則、注冊會計師準則及內部審計準則進行修訂,將碳審計作為一個新的審計項目納入準則當中,從法規制度上規范碳審計行為,為審計人員開展碳審計工作提供法律、制度保證。出臺系列政策,輔助碳審計的開展,如出臺強制性政策,強制企業定期對其碳排放情況進行公布,出臺相關政策,鼓勵企業節能減排并定期接受第三方碳審計。

除此之外,國家也可以從源頭入手,在今后出臺的碳審計法律法規中,明確碳排放源頭是什么。確定排放源后,根據國務院出臺的總體要求綱領,支持各級政府部門依據各地區的要求制定相應的制度,做到一級領導、多級管理。對于審計結果不理想的組織或企業應給予告知改正,連續發現碳排放超標的企業或組織應依照相關規定嚴肅處理。

2.建立統一的審計標準。除了國家立法保護外,后期的碳審計監管工作更多的需要依靠行業進行統一規范。相關行業組織或協會應盡快根據國際標準(例如GHG Protocol、ISO 14064-1、ISAE 3410等系列標準)和我國法律法規的要求,參考其他國家和地區的先進經驗制定一套統一的審計標準。在制定碳審計標準時應考慮:碳審計范圍、碳審計程序、碳審計評價體系、碳審計結果后續處理等多個環節的內容。

(1)拓寬審計范圍,規范審計程序。關于碳審計的范圍和程序方面,國家應根據目前國際標準,拓展審計范圍,規范審計流程。可針對碳排放源的不同劃分相應的領域,比如碳排放源可以分為工業、農業、商業等;工業可以分為重工業、輕工業等;重工業又可以分為化學、建筑、冶金、材料等工業,依次詳細劃分范圍,涵蓋各領域碳排放,進行碳管理。審計的程序包括而不限于碳審計計劃、碳審計核查、碳審計報告交付及記錄保存等方面,尤其是在審計過程中,對如何獲取適當的碳數據并核算,應格外關注。

(2)建立碳審計評價指標體系。碳審計評價需要采用特定的指標體系。“目標層、準則層、指標層”的指標體系目前被廣泛使用。基于經濟發展合作組織(OECD)所提出的PSR模型,我國有學者結合國情延伸出DSR模型。本文亦嘗試以DSR模型為基礎,構建碳審計評價模型(如下頁表1所示),以為國家制定相應標準提供參考。本文構建了目標層、準則層和指標層三個層次。目標層即為企業碳審計評價,準則層從政策、經濟和環境三個方面將驅動力、狀態和響應指標又進行了細分,指標層中部分指標為定性指標,多數為定量指標,指標權重不同,應根據碳審計發展情況,分地區、分行業持續調整。

表1 低碳審計評價指標體系框架

(3)落實碳審計事后跟蹤。開展碳審計的最終目的,是促進碳減排,這是一個完整的過程,不單是對碳減排行為執行過程的審計,更重要的是對碳審計結果的處理和跟蹤。通過調研發現,目前很多高能耗企業對碳審計結果的整改和處理應付了事,反復審計,卻始終不疼不癢。因此,國家在制定相關標準時,必須關注碳審計事后的跟蹤。要求審計單位安排定期回訪和檢查,行業內可以把整改情況作為考核碳審計質量的一項重要指標。

(三)強化碳審計從業人員的選拔和培養

針對我國目前碳審計人才缺乏的現象,可以從三個方面入手解決。就目前的緊迫形勢,可以先考慮多方合作,組建專業的審計團隊,由專業的資源環境專家與審計人員合作,來開展碳審計工作。同時還可以對現有審計人員進行專業的培訓,建立一套專門的碳審計學習體系,對從事這項審計工作的人員進行培訓。為保證審計工作質量,發改委和行業內應抓緊制定監管、考核機制,對當前開展碳審計工作的人員的專業性、獨立性進行評估與監督。為提高影響碳審計工作質量,未來應當充分借鑒我國香港地區和其他國家的成功經驗,在從業準入方面,嚴加管控,制定碳審計人員從業認證制度;定期對從業人員進行審查和再教育,確保其專業性和勝任能力。此外,在高等教育中應當注重培養既有審計知識,又有資源環境專業知識的碳審計人才。可在審計專業的專業課中,增加環境審計類專業方向課或是開設環境審計方向;或是為資源環境類專業學生開設統計、審計等財會、經濟類課程,培養其財會審計方面的分析、推理能力,培養復合型人才。

六、結論

綜上所述,通過分析我國碳審計需求以及發展現狀,可以發現我國對于碳審計需求大,處于起步階段。通過研究我國香港地區和其他國家碳審計工作的開展,本文提出建設性意見:完善碳審計監管模式,建立健全碳審計法律法規及審計標準,強化碳審計從業人員的選拔和培訓。政府和社會共同努力,營造共贏氛圍,借鑒學習,不照搬,力求結合國情,與時俱進。