黃淮北片水地小麥育種現狀及性狀演變分析

郭鳳芝,林坤,郭凌云,李思同,任自超,葛振勇,王沖,龐建新,田順順,王應黨

(菏澤市農業科學院,山東 菏澤 274000)

小麥是我國第二大糧食作物,是我國特別是北方人民的主要口糧。黃淮冬麥區是我國小麥的主產區,常年種植面積1 333.3萬hm2以上,占全國小麥播種面積的50%以上,總產占全國的60%以上。國內學者針對不同麥區小麥品種及種質材料農藝性狀的演變已經做過深入研究[1-14],近幾年區試參試品種的研究逐漸增多[15-32],但針對黃淮冬麥區北片區試品種的研究較少[27,30],因而需加強,為今后黃淮冬麥區小麥新品種選育提供參考。

關于黃淮冬麥區區試參試品種(系)的研究,張運校等[27]認為,育種中首先要重視有效穗數,同時還需協調穗粒數和千粒重之間的關系,每公頃有效穗數應在700.9萬~819.0萬之間,在此范圍內再重視千粒重,實現產量最大化。王繼濱等[31]認為,穗粒數對產量的直接貢獻最大,其次為有效穗數,旱地小麥應注意選育能形成一定群體基礎的穗粒數較多品種。孟麗梅等[28]認為,參試品種產量構成因素對產量的直接貢獻大小順序依次為有效穗數>千粒重>穗粒數。但以往研究所用品種數量較少,為此本研究對近9年(2012—2020)黃淮冬麥區北片水地組區試338個參試品種(系)的產量及農藝性狀表現與演變進行分析,探討黃淮麥區小麥育種現狀及發展趨勢,為今后小麥育種和生產提供參考依據。

1 數據來源

數據來源于2012—2020年黃淮北片小麥冬水組區域試驗菏澤試驗點試驗報告,共計338個參試新品種(系)。利用Microsoft Excel和DPS數據分析軟件進行統計分析及作圖。

2 育種現狀及性狀演變分析

2.1 黃淮冬麥區北片育種現狀分析

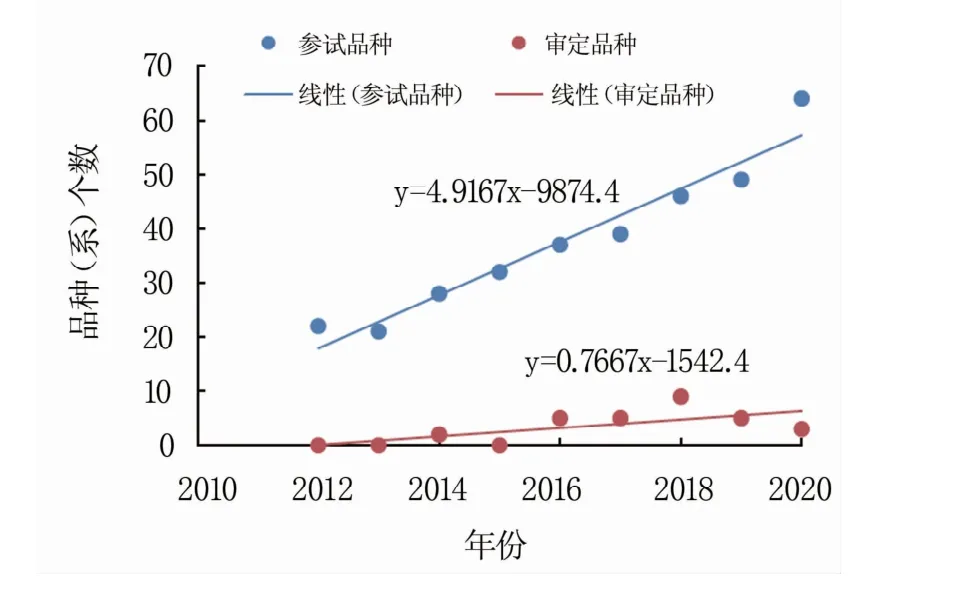

由圖1可以看出,近9年黃淮冬麥區北片參加區試及審定的品種(系)數量均呈上升趨勢,共有338個參試,審定29個。其中,2014年審定小麥新品種2個,即邯麥16和鑫豐296;2016年審定小麥新品種5個,即邢麥13、邯麥17、冀麥325、山農29和衡S29;2017年審定小麥新品種5個,即科農2009、俊達129、齊麥2號、山農28和山農30;2018年審定小麥新品種9個,即邯麥19、裕田麥119、俊達子麥603、石麥26、中信麥99、山農27、莘麥818、泰科麥33和山農24;2019年審定小麥新品種5個,即登海206、菏麥22、良星69、圣麥102和中麥23;2020年審定小麥新品種3個,即輪選145、良星68和魯研128。

圖1 近年黃淮冬麥區北片品種審定及參試情況

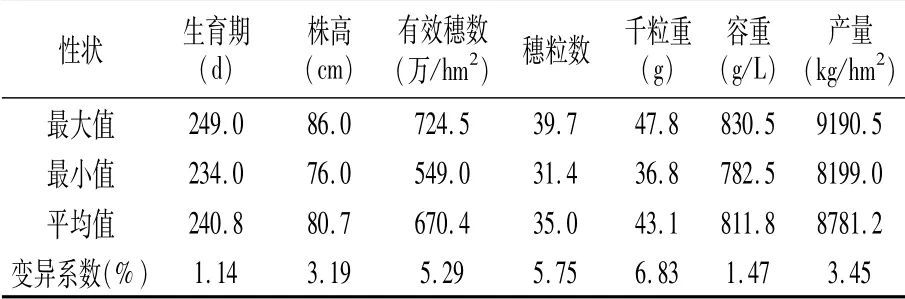

由表1可以看出,審定品種的產量變幅較小,變異系數為3.45%,產量水平整體較高。產量構成因素中,千粒重的變幅較大,變異系數為6.83%;穗粒數的變幅次之,變異系數為5.75%;有效穗數的變幅稍小,變異系數為5.29%。生育期、株高、容重的變幅較小,變異系數分別為1.14%、3.19%、1.47%。以上說明此階段審定品種的有效穗數已經達到較高水平,產量的提高主要通過粒數、粒重的增加。

表1 黃淮冬麥區北片水地組審定品種的農藝性狀表現

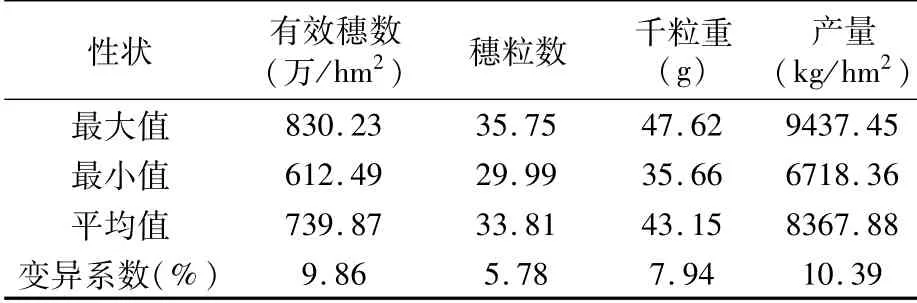

參試品種(系)的產量變幅大,變異系數為10.39%;有效穗數變幅較大,變異系數為9.86%;千粒重變幅次之,變異系數為7.94%;穗粒數變幅較小,變異系數為5.78%(表2)。說明,此階段群體有效穗數是影響參試品種(系)產量的主要因素。

表2 黃淮北片水地組參試品種(系)產量性狀表現

綜合分析認為,今后小麥產量遺傳改良的重點,應在保證有效穗數的前提下增加穗粒數、提高千粒重,即有效穗數(600~750)萬/hm2、穗粒數35粒左右、千粒重45 g左右、株高80 cm左右的小麥品種更容易實現高產。

2.2 產量性狀演變分析

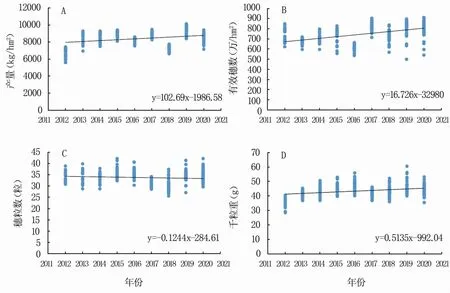

參試品種(系)產量存在年際間波動,但整體呈上升趨勢(圖2A),線性擬合結果表明平均每年增產126.8 kg/hm2,相比同類研究結果偏大(2012年赤霉病大發生、2018年嚴重倒春寒,當年產量過低,可能導致線性擬合結果偏大)。

參試品種(系)的有效穗數存在年際間波動性變化,總體呈增加趨勢(圖2B),線性擬合結果表明平均每年增加14.89萬/hm2。2016年因為播種較晚有效穗數明顯降低,僅為612.5萬/hm2;其余年份總體較為穩定,表現為2013、2014年較少,約為669.9萬/hm2,2017年最多為830.2萬/hm2(群體過大,灌漿后期發生嚴重倒伏)。

穗粒數整體呈下降趨勢(圖2C),與有效穗數變化相對應,線性擬合結果表明平均每年減少0.18粒。2017年因群體過大,不孕穗數增加,穗粒數減少,說明穗數已經接近最大限度;2018年倒春寒嚴重,死莖、死穗、不孕穗致使缺粒嚴重、穗粒數降低。

千粒重年際間波動較大,整體呈增加趨勢(圖2D),線性擬合結果表明平均每年增加0.72g。2012年赤霉病大發生,灌漿后期干旱,影響籽粒發育,導致千粒重降低,僅為35.7 g;2013年倒春寒,下落穗稍多,灌漿后期倒伏,千粒重降低,平均為41.1 g;2016年千粒重最高,平均為47.6 g;2017年灌漿后期發生嚴重倒伏,影響籽粒灌漿,千粒重降低,平均為41.6 g。

圖2 近年黃淮北片水地組小麥品種(系)產量性狀演變

2.3 產量三要素之外其它農藝性狀演變分析

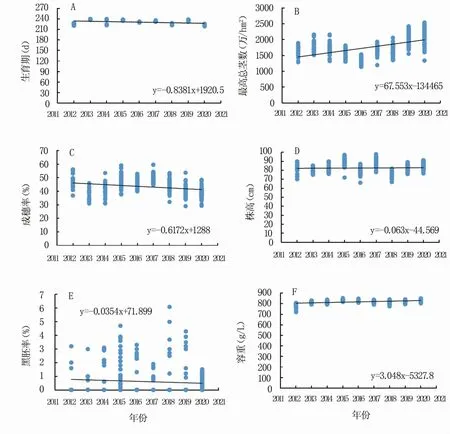

近年育成小麥新品種(系)的生育期變化不大,整體呈下降趨勢,但趨勢不明顯(圖3A),線性擬合結果表明平均每年縮短0.59 d。群體最高總莖數受品種特性和氣候環境的雙重影響,總體呈增加趨勢(圖3B),線性擬合結果表明平均每年增加47.63萬/hm2。成穗率、株高、黑胚率受氣候環境影響較大,不同年度間存在波動性變化,但整體變化趨勢不明顯(圖3C、D、E)。容重呈增加趨勢,線性擬合結果表明平均每年增加3.12 g/L(圖3F)。

3 討論

張運校等[27]認為,產量三因素對產量均有正向作用,以有效穗數對產量的作用最大,其次是千粒重,育種中首先要重視有效穗數,同時還需協調穗粒數和千粒重之間的關系,即今后小麥品種有效穗數應在(700.9~819.0)萬/hm2之間,在此范圍內再重視千粒重,從而實現產量最大化。黃興蛟等[22]認為,產量與每公頃穗數、穗粒數、千粒重極顯著正相關,三者對產量貢獻關系為每公頃穗數>穗粒數>千粒重,小麥產量遺傳改良的重點是保證每公頃穗數,同時提高穗粒數、粒重,保證產量構成因素協調。孟麗梅等[28]認為,有效穗數對產量的影響最大,對產量的提高起到主要作用,千粒重對產量的直接影響僅次于有效穗數,而穗粒數對產量的影響最小。本研究認為,2012—2020年黃淮北片小麥冬水組審定新品種的有效穗數已經達到較高水平,產量的提高主要通過穗粒數、粒重的增加,即今后小麥產量遺傳改良的重點,應在保證有效穗數的前提下增加穗粒數、提高千粒重。這與黃興蛟[22]、張運校[27]、孟麗梅[28]等的研究結果略有不符。其原因可能與近年參試品種(系)千粒重大幅提高、單位面積穗數接近極限、穗數過多增加倒伏風險有關。

圖3 近年黃淮北片水地組小麥品種(系)農藝性狀演變

4 結論

近年(2012—2020)黃淮冬麥區北片審定及參加區試的品種數量均呈上升趨勢。29個審定品種的產量變幅較小,整體產量水平較高,產量構成因素變幅表現為千粒重>穗粒數>有效穗數。338個參試品種(系)的產量變幅大,產量構成因素變幅表現為有效穗數>千粒重>穗粒數。從演變趨勢看,產量在年際間波動較大,但整體呈上升趨勢,有效穗數、千粒重呈增加趨勢,穗粒數呈下降趨勢。綜合分析認為,中多穗品種更適合黃淮冬麥區北片的氣候和生產條件,即有效穗數(600~750)萬/hm2、穗粒數35粒左右、千粒重45 g左右、株高80 cm左右的小麥品種更容易實現高產。