立足知識整體建構 感悟度量本質

鄧庭燕

史寧中教授指出:“度量是數學的本質,是人創造出來的數學語言,是人認識、理解和表達現實世界的工具。”那什么是度量?應該如何把握度量本質?

度是公度,指統一的單位;量是測量;度量就是用統一的單位去測量。度量的本質是指度量的對象包含多少個度量單位。例如長度的度量就是指度量對象包含多少個長度單位;面積的度量就是指度量的對象里包含有多少個面積單位;體積的度量就是指度量的對象里包含有多少個體積單位;角的度量就是這個角包含有多少個角的單位;分數的度量就是指這個分數包含多少個分數單位。其中度量又可分為抽象度量和具象度量。抽象度量指的是用計數單位去計數,如整數、小數、分數的度量,著力于數感的培養。具象度量是用計量單位進行測量,如長度、面積、體積等,著力于量感的培養。

一、教材分析

北師大版教材,《測量》單元安排在二年級上冊,嚴格意義上說,二年級學生認識厘米是正式認識度量的起始。在此之前,學生學習了“比長短”,對長、短的概念有了初步的認識,會直觀比較一些物體長、短,在此基礎上,認識長度單位“厘米”和“米”,理解“厘米”和“米”的實際意義。

教師在備課與教學中往往會重視測量技能的形成,往往忽略度量本質的理解。根據教學目標設計的教學活動是一條明線,同時還應該有一條以滲透度量意識的暗線,用度量本質統領整個單元的教學,這樣在設計教學活動時,才能形散神不散,有利于學生整體構建知識。

二、教學思考

在聽《課桌有多長》與《測量單元復習》這兩個課時,發現很多教師只關注了知識本身,沒有深入探究知識背后的本質。

教學片斷一

師:生活中有哪些長度大約是1厘米的物體?

生:我的一節小手指大約是1厘米

生2:我的田字格大約是1厘米

生3:這支鉛筆頭上橡皮那一節大約是1厘米

……

教師肯定:你們說的真好,生活中有很多物體都大約是1cm。

同時課件出示田字格,食指寬、訂書機的寬度、橡皮厚、圖釘長等。

這一環節是學生第一次認識統一標準的度量單位:厘米。教師想讓學生通過一些身邊的物體,體驗1厘米有多長,初步建立厘米這個長度單位的表象。二年級的孩子對1cm還沒有形成具體表象,這樣的活動是非常有必要的。

在這個單元的教學中,學生開始學習度量的單位,能讀出度量的結果,但是度量的對象———線段,卻是在四年級上冊才正式地學習。線只存在于一維空間,現實生活中線是不會獨立存在的,因此我們需要幫助學生從物體中抽象出線,明確本單元度量的對象;這節課帶領學生認識度量的單位之一—厘米,幫助學生建立1cm的表象。當學生回答田字格大約是1cm時,大部分學生的腦海里,出現的是整個田字格的圖像,而教師的課件上雖然文字上有提到田字格的寬是1cm,圖片卻沒把寬標出來,出現的還是整個田字格,這樣學生首先關注的是這個田字格的面,而不是邊線,會造成以后長度與面積概念的混淆。所以教師在學生回答完后,應注意幫助孩子理解:你說的是田字格一條邊的長度是1 cm,同時在課件上用顯眼顏色的線段標出田字格的一條邊,讓學生回憶起1cm的長短時,腦海里出現的是這條線段的長短,而不是整個面的大小。

同理,其他幾種物品的邊線也要用線段標出,幫助學生明確長度測量的對象。在三年級周長與面積的計算上常常混淆出錯的孩子,究其原因,主要是長度與面積的概念沒有很好地區分,在教學時,我們尤其需要注意區分兩者的概念。

教學片斷二、讀出測量結果

教師課件出示一把尺子,測量一條線段的長度。

師:這條線段有多長呢?你是怎么知道的?

生:線段長2cm。線的一頭是0,另一頭是2。

師:那這條線段的長度呢?(課件出示3厘米,5厘米的線段)

生:……

小結:線段的一頭對齊0,另一頭對齊數字幾,就是幾厘米。

師:用這把斷尺測量線段的長度,你能看出有多長嗎?

生:是4厘米。你看,從3開始,這里是1厘米,2厘米,3厘米,4厘米,一共是4厘米。

(生1厘米1厘米地數)

師:還有更好的方法嗎?能用算式計算嗎?

師引導學觀察尺子的讀數,直到學生用7-3=4cm計算。

鞏固練習:斷尺量線段,用列算式的方法計算線段長度。

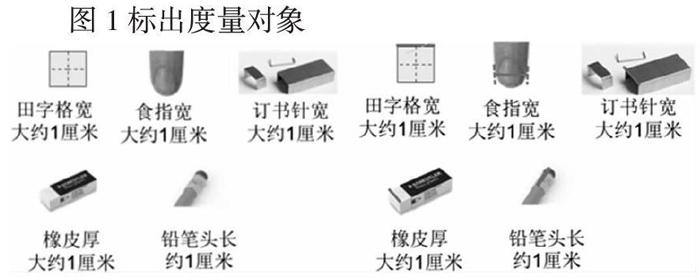

在教學讀出測量結果的這一環節時,很多教師會強調線段的一端和尺子的零刻度線對齊,然后看另一端的讀數;當不是從0開始的這種測量方法,教師會迅速地引導孩子得出列算式的方法,接下來就是利用算式得出測量結果的鞏固練習。這樣的教學重視了測量的技能,卻輕視了度量的本質。線段有多長,就是數出線段包含有幾個度量單位,這就是度量的結果。在教學時,不能簡單地把目標定位在學生能讀出線段的長度,能用算式計算出線段的長度,滲透度量的意識非常重要。

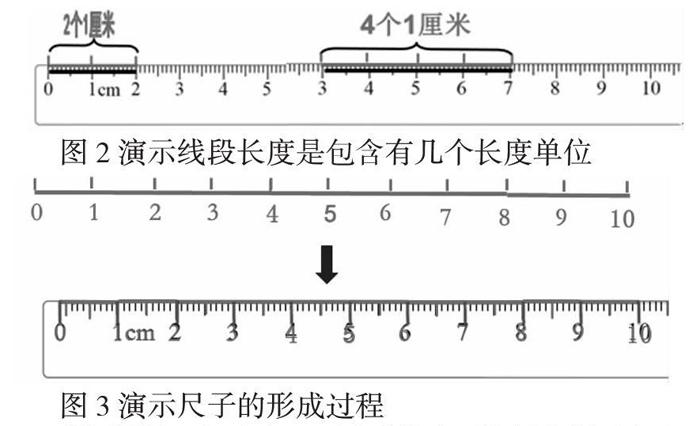

如:斷尺測量線段長度時,有個學生是線段,教師認為這樣的方法不夠方便,從而忽略了他。這恰好是滲透度量意識的契機,應多讓幾個孩子用這種方法數一數,在課件上動態演示4條1厘米的線段拼接在一起,甚至可以用1cm的小線段去擺、拼,引導學生感悟:4cm就是4個1cm拼接在一起的結果。還可以幫助孩子理解,我們把很多的1cm拼接在一起,這樣就形成了長度度量的工具——尺子。在教學時可用教具或課件演示尺子的形成過程,加深學生對度量單位的理解。

《數學課程標準(2011)版》指出:教師應揭示知識的數學實質及其體現的數學思想,幫助學生理清相關知識之間的區別和聯系等。教師在進行備課時,除了備好學情、知識點,還應深入探究知識背后蘊藏的實質,不僅要使學生掌握技能操作的程序和步驟,還要使學生理解程序和步驟的道理。

度量的意識,量感的培養需要在大量的度量實踐中培養和發展。用統一的單位進行度量,度量的次數越多,度量結果就越大,長度就越長。在《測量》這一單元的教學中,要從整體上把握教材,把每一課置于整體知識體系中,用度量的本質統領整個單元的教學,讓學生充分經歷度量的過程,從度量的角度感受線段的長短,培養學生的度量意識。接下來學習的面積的大小,體積的大小,角的大小,都是用度量單位度量出來的結果,引導學生感受數學的整體性,實現知識的整體構建。