聲波干涉演示實驗創新優化

張東風 華嘉皓

(1. 江蘇省淮陰中學,江蘇 淮安 223002; 2.華南理工大學土木與交通學院,廣東 廣州 510641)

高中物理教材通常用“音叉共鳴箱”來演示聲波的干涉現象,教師在教學過程中,也很自然地把它和水波干涉現象聯系起來,但用音叉在課堂上演示聲波干涉現象時,實驗往往是失敗的.由此,有人提出用單個音叉的兩個叉股作為聲源,其產生的聲波在空間區域疊加產生干涉,繞著音叉轉動一周,將聽到兩次最強、兩次次強,四次最弱音量.[1-5]但是,兩個振動叉股并不能當作點狀聲源,在其四周有些方向上聲音聽起來較強,而有些方向上聽起來較弱,這個也絕對不是兩個簡單點狀聲源的干涉現象,[6-15]更不合適在中學課堂上作為聲波干涉現象進行演示.[13-15]

事實上,音叉敲響后,適當遠離共鳴箱的區域可以把共鳴箱當作點狀聲源.在遠離兩個共鳴箱的區域,從聲源傳來的兩列波完全滿足相干條件:頻率相同,振動方向相同,相位差恒定,用音叉共鳴箱演示聲波的干涉現象完全可行.前人對此作了相關研究并提出了一些演示設計方案,但所需器材較多;[16-17]也有人提出在操場上放置兩個相距較遠的音箱,讓學生在操場上走動,感受聲波的干涉現象.

本文通過簡單地理論推導和數值計算,確認在一般的中學教室,就可以用兩個普通的音叉共鳴箱成功演示聲波的干涉現象.如果利用音箱播放高頻正弦信號,全班同學在自己的座位上即可感受到明顯的聲波干涉效果.

選用最常見的440 Hz自帶共鳴箱的音叉,兩個音叉頻率相同,共鳴箱共同指向的疊加區域,空氣振動方向也相同,另外,一旦音叉被敲響,兩個音叉的初相位差也就確定了.由音叉共鳴箱產生的兩列聲波完全符合相干條件,可以觀察到干涉現象,實驗成功的關鍵在于設計并選擇合適的參數.

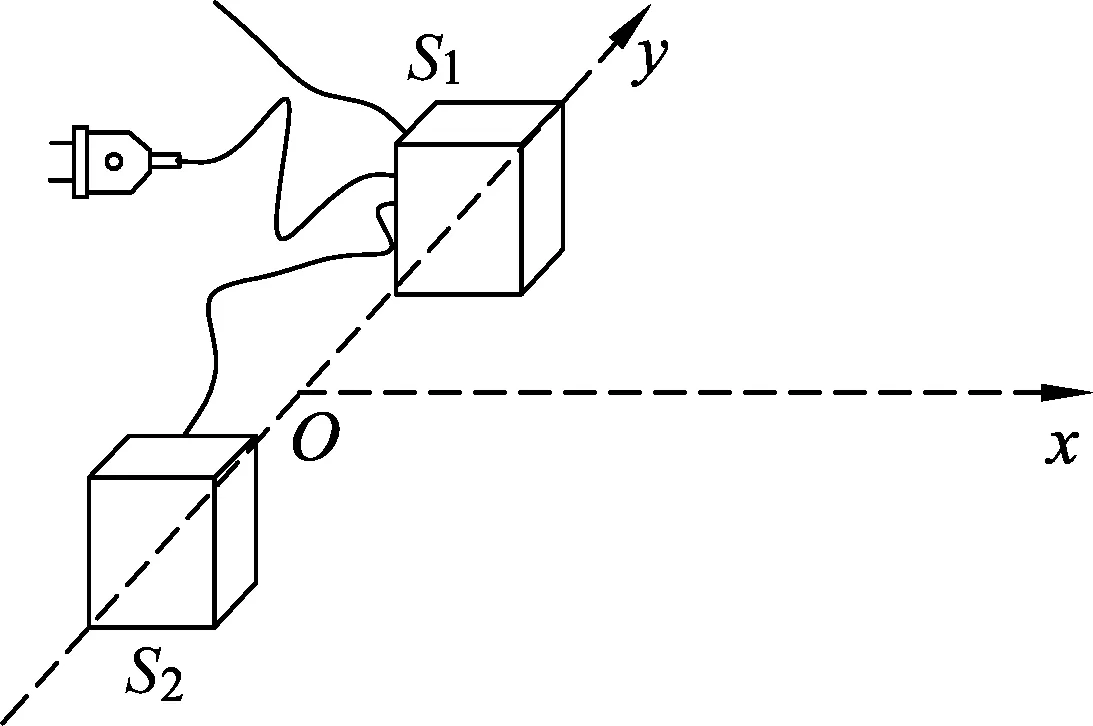

三角形兩邊之差小于第三邊,所以相干波源S1、S2到達觀測點P的距離之差必然小于兩個音叉之間的距離d,如圖1所示.若d遠小于波長,則相干波源S1、S2到達觀測點P的距離之差也遠小于波長,則整個觀測區域都是干涉相長區域.440 Hz聲波波長約0.77 m,而單個音叉的兩個叉股僅相距約2 cm,若把叉股看成聲源,其周圍所有區域均是干涉相長區域.因此,單個音叉四周有些方向上聲音聽起來較強,而有些方向上聽起來較弱,這個絕不是兩個簡單點狀聲源的干涉現象,也不合適在中學課堂上作為聲波干涉現象進行演示.

圖1 干涉原理圖

為了能夠在空間區域明顯觀察到干涉相長、干涉相消的現象,就要求d遠大于波長,同時要求觀測點離聲源距離遠大于d.實際上,d大于波長的2倍,觀測點離聲源距離大于d的2倍即可,建立如圖1所示直角坐標系,x軸是d的垂直平分線.為了討論和計算簡便,設聲源初相位為0,兩個聲源在P點引起的振動方程為

y1=A1sin(ωt-φ1),

y2=A2sin(ωt-φ2).

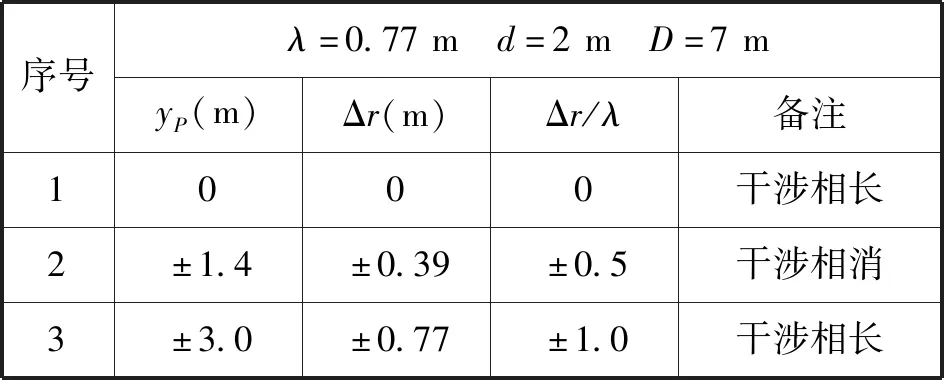

普通中學教室寬約6 m,長約9 m,實驗用音叉頻率為440 Hz,對應聲波波長約0.77 m.以教室中間走道為x軸,音叉共鳴箱對稱放置在中間走道兩側的第一排課桌上,間距為d,學生沿著教室后墻走動,后墻到聲源的距離為D.表1給出了d=2 m,D=7 m時,聲波干涉的極強點和極弱點.由表1可知,學生沿教室后墻,從一邊走到另一邊,能聽到明顯的聲音強弱變化,仔細聆聽,可以找到3個極強音位置,2個極弱音位置.

表1 音叉干涉相長和相消情況

用440 Hz音叉演示聲波干涉,只有在教室走動,如沿著教室后墻,從一邊走到另一邊,才能明顯感受到聲波干涉效果.為了讓全班大部分學生在座位上即可感受到聲波干涉效果,我們將實驗作了進一步改進.利用手機APP“頻率的聲音發生器”,產生較高頻率的正弦信號,如3400 Hz,用一對有源音箱播放此音頻,音箱發出的聲波滿足干涉條件.

實驗裝置如圖2所示,仍采用圖1坐標系,音箱放置在講臺兩端,間距取0.5 m,計算結果如表2所示.可以看出,離講臺2 m的一排座位,干涉相長點、干涉相消點間距約0.2 m,坐在此排的同學,只要左右稍稍移動頭部,即可感受到明顯的聲音強弱變化.離講臺較遠的座位,如D=6 m,此排干涉相長點、干涉相消點間距約0.6 m,學生左右大幅度移動身體,同樣能夠感受到明顯的聲音強弱變化.

圖2 手機APP配有源音箱裝置圖

表2 創新優化后干涉相長和相消情況

結論: 考慮到普通中學教室尺寸、440 Hz聲波波長,經理論推導和數值計算,得出在中學教室演示聲波干涉現象的最佳方法:以教室中間走道對稱軸,音叉共鳴箱對稱放置在中間走道兩側的第一排課桌上,間距約2 m,學生沿著教室后墻走動,從一邊走到另一邊,就能感受到聲波的強弱變化,從而有利用學生對聲波干涉現象的直觀觀察和理論理解.

為了提升演示實驗效果,利用手機APP“頻率的聲音發生器”和有源音箱,通過播放高頻正弦信號,全班同學坐在座位上,前排同學稍稍移動頭部,后排同學左右晃動身體,即可感受到明顯的聲波干涉效果.