“鐵路大廠”秘史

汪紅濤

在濟南市槐蔭區槐村街73號,坐落著一個“鐵路大廠”。

這個名字,已被濟南人叫了一百多年。

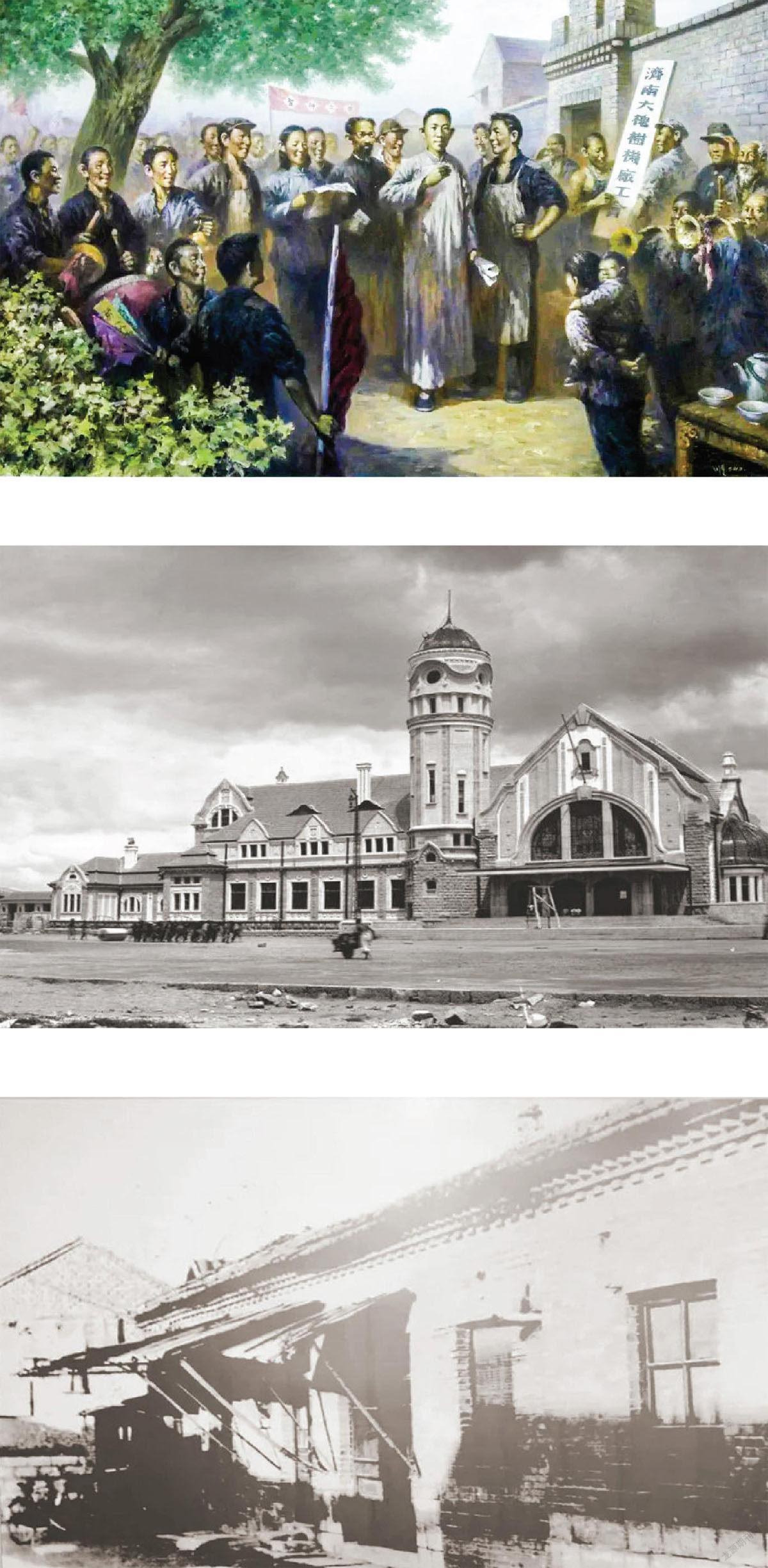

“鐵路大廠”原本是1909年由德國工程司設計、勘探興建的津浦鐵路濟南機廠,現為中車山東機車車輛有限公司。它與遠在幾百公里外的青島“四方機廠”一起,構成了當年維護膠濟鐵路機車的生命線。

如今,作為濟南近代工業文明的遺存地標,它不僅保存著完好的近代德國建筑群,還封存著整座城市的紅色記憶——山東省第一個產業工會、第一個企業黨支部就誕生在這里。

“公所”來了個年輕人

晚清歷史浪潮中,舊中國如同失了桅桿的古船,在四周堅船利炮的虎視眈眈下茫然無措。1908年,光緒、慈禧相繼離世,溥儀即位,年號宣統。與彼時的朝廷大事相比,津浦鐵路全路開工儀式顯得并不那么重要。即便如此,為滿足建成后的津浦鐵路機、客、貨車修理的需要,濟南修理工廠的建設工作還是很快展開了。

1909年,德國工程司進駐濟南城西三公里的大槐樹莊,開始了建廠勘探、設計和籌建工作。1913年4月1日,“交通部直轄津浦鐵路局濟南機器廠”建成并正式投產。

當時,廠區占地總面積57萬多平方米,廠房總面積3萬多平方米,設備82臺(具),工人411名。無論是規模還是設備配置,都比同時期的浦鎮廠、天津廠勝出一籌。這里的產業工人們有一定的文化技術素質,使用國外進口的先進機器設備,按照工序和工藝連續生產,各工種緊密配合,成為新生產力的代表。

然而,從1910年建廠到1920年間,因為軍閥的壓迫,工頭、監工的剝削,機廠工人的生活可謂困頓。

據《山東革命歷史檔案資料選編》第二輯載:“濟南的產業概況,以濟南津浦大廠為最大,新城兵工廠次之。工人們的生活最苦,每天工作時間在14至16小時以上。”《濟南通史》近代卷載:“津浦大廠工人月薪幾元至幾十元,而德人的月薪是二百五十至五百元。1914年,津浦大廠花車場為反對監工和把頭無故打人,工人們紛紛找把頭們‘算賬,引發了全廠的罷工。”

然而,這些為保護權益而生的斗爭零星而缺乏組織,不僅沒得到工廠響應,帶頭工人反而被開除或者干脆失聯。

工廠處在鐵路動脈線上,來往人很多,全國各地勞工運動的消息都能很快地傳播到廠里,尤其是親身經歷了五四運動后,工友們感覺到了斗爭的必要性。

在工廠里,有一個姓張的鉗工師傅,不僅能說會道,還會幾路拳腳。張師傅看到工人如此苦悶,非常痛心。每天下了班吃過飯,他就把幾個工人招到自己家里,給他們講《三國演義》《水滸傳》,把自己所會的拳腳功夫傳授給他們,和他們拉家常,開導他們。

時間一長,到張家院里來的人越來越多,不久,這里自發地形成了一個自娛自樂的公共場所。工友們還自己動手為張家大院蓋了門樓,并在門樓上掛出了“公所”的牌子。大家共同制定規矩:“一不信教,二不拜佛,三不吸煙,四不喝酒,五不賭錢,六不嫖娼。”

一日,公所迎來了一個年輕人。這個年輕人是山東省諸城市人,名叫王盡美。

彼時,濟南共產黨早期組織成立。王盡美等組織創辦濟南勞動周刊社,并出版《濟南勞動周刊》來指導和推動山東的工人運動。為了宣傳馬克思主義、啟發工人階級的覺悟,發動工人起來抗爭。王盡美來到大槐樹機廠后,通過“公所”活動積極分子,了解到工人的工作和生活情況,認為大槐樹機廠具備開展工人運動的條件。于是,他也來到“公所”,給工友們介紹蘇俄的情況,并號召工人組織起來,爭取做社會的主人。

由于張家大院是紅磚砌成的群眾宿舍,“紅房子公所”便成為鐵路大廠早期工會組織的雛形。

“俱樂部”里燃起星火

1921年夏,津浦鐵路浦鎮機車廠中華工會會長王荷波也來到“公所”。了解“公所”的情況后,王荷波認為:“公所”雖然挺紅火,也聯絡了工友感情,但是“窮歡樂”是解決不了根本問題的,要設法引導工人學習文化。

于是,在王盡美和王荷波的組織下,利用“公所”的場地,工友們組建起工友學習班。很快,工人中就涌現出了李廣義、薛文英、宋子元、黃錦榮、劉乃泮等骨干力量。

不久,工友們從一本名叫《工人周刊》的書中了解到,北京共產黨早期組織在長辛店組織成立了工人俱樂部,把工人組織起來娛樂和學習,教導大家抱成團與欺負工人的惡監工、領班斗爭。大家決定湊盤纏,派李廣義和黃錦榮前去學習。

在長辛店,李廣義和黃錦榮受到了長辛店工人俱樂部的熱情接待,眼界大開。回到濟南,他們迅速向王盡美和王荷波匯報了參觀學習的情況,并把進步工友召集起來進行了宣講,大家當場決定組建自己的俱樂部。

1921年6月,在王盡美和王荷波的領導下,津浦鐵路大槐樹機廠工人俱樂部正式成立,成為山東省第一個具有工會性質的組織。

這個“時髦”的俱樂部在濟南引起很大反響。后來,工人們又辦起了四處工人補習學校,稱“工人夜校”。就這樣,全廠300多名進步工友就在工人俱樂部和工人夜校以合法的身份組織起來了。

7月9日,由《濟南勞動周刊》改名《山東勞動周刊》復出的創刊號上,刊載了大槐樹機廠工會成立的消息,全文刊登了中國勞動組合書記部山東分部的祝詞,還全文刊發名為“大槐樹機車廠一個工人告廠友書”的文章。

7月26日,成立僅一個月的工會組織全廠1000余名工人為改善生活條件而舉行罷工,堅持了7天,并3次派代表去天津路局請愿,迫使當局答應了大部分條件。這是在黨的領導下,齊魯大地掀起的第一次產業工人的大罷工。

“飯團”里邊傳遞消息

1924年冬,黨派化名劉俊才的劉子久到工廠領導工運。劉子久經常利用午飯時間在小飯鋪里,向李廣義他們傳達全國工人斗爭的形勢和上級指示,然后再由他們到廠里進行宣傳、聯絡。不久,工友們就在劉子久的幫助下,在中大槐樹組織了自辦食堂——“飯團”。“飯團”是當時工人運動的一種活動方式,就是中午各場的工友聚到一個地方一起吃飯,飯是自己帶的,只是借這個機會交流感情,傳遞消息。

很快,廠里出現了一些宣傳黨的活動的傳單和小冊子,號召工人團結起來,為爭取減少勞動時間、改善待遇而斗爭。這些小冊子和傳單都是由劉子久寫好后,工運骨干趁把門的不注意帶進廠里的。

劉子久還積極發展黨員。鐵路大廠史料記載了這一情景:劉子久將先進工人領到一間房子里,從木頭箱子里拿出一塊紅布,用別針別上用硬紙板剪成的錘子和鐮刀,讓工人舉起拳頭對著紅布宣誓,并對他說“從今天起,你就是中國共產黨的黨員了”。到1924年12月,劉子久和李廣義先后在廠里發展了14名黨員。

1925年1月11日,黨的第四次全國代表大會召開,大會決定在全國建立和加強黨的組織,以適應革命大發展的需要。2月7日,全國鐵路總工會在鄭州召開第二次代表大會,李廣義、薛文英代表工廠工會參加,回廠傳達會議指示后,大家一致決議成立工廠黨支部。

1925年2月,在充分準備并報請中共濟南地方執行委員會批準后,中共津浦鐵路大槐樹機廠支部正式成立,據劉子久后來回憶,成立地點是在中大槐樹北街程炳忠家。

這是山東省成立的第一個企業黨支部。黨支部成立后,經常召集支部成員開會,或布置任務或學習。為了躲避敵人的視線,黨支部活動地點非常不固定,廠里管的不嚴時就在鐵路線上待修的車廂里,管的嚴時就到附近黨員的家中,有時黨員的家屬還得負責放哨。

同一時期,除了黨組織代表劉子久,團地委也派李春榮到工廠,廠里出現了黨、團、工會共同開展工作的局面,工人運動呈現新高潮。

“紅色印跡”從未改變

鐵路大廠工會組織和黨組織的建立,為推動濟南市乃至山東省工人運動和黨的活動的開展起到了推波助瀾的作用,在中國工運史、黨史上都留下了光輝的一頁。

漸漸地,鐵路大廠黨支部由地下全面轉向公開,黨的領導始終在不斷加強,先后領導搶修了“江南號”和“新中國號”。

據鐵路大廠老職工介紹,“解放初期,敵機隔三差五就來掃射和轟炸,工人們白天搶修被炸毀的廠房和設備,夜間堅持生產”。

1949年4月21日,為慶祝江南地區解放,鐵路大廠決定創造“死車復活”奇跡,搶修一輛廢棄多年的機車,并命名為“江南號”。因零部件缺失嚴重,工人把濟南解放前偷拿回家的材料主動拿回來。經過9天奮戰,完成搶修任務。

1949年10月1日,新中國成立。在黨支部領導下,鐵路大廠召開第一次青年代表座談會。青工周德喬提議利用業余時間,從報廢機車里搶修一臺“新中國號”火車頭向新中國獻禮,隨即有人提議修復一輛二等客車,讓“新中國號”火車頭永遠拉著“新中國號”客車跑。

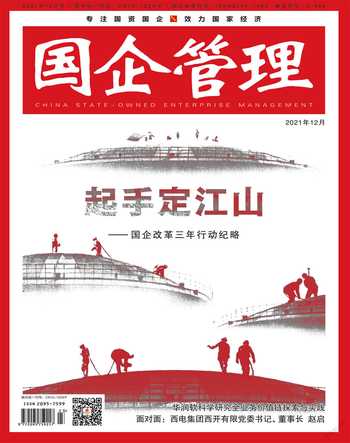

經過夜以繼日奮戰,“新中國號”火車頭和客車僅1個多月就恢復了雄姿。1949年11月17日,鐵路大廠舉行“新中國號”搶修成功的典禮。

1949年10月25日,鐵路大廠黨總支根據濟南鐵路局黨委要求,首次進行黨員大會。會上,黨總支書記王世忠報告了黨的歷史,宣講了黨的主張,兩個月后,工廠新增黨員60名。

1950年1月10日,濟南市委組織部發出《關于公開黨組織的通知》。1月16日,鐵路大廠召開黨員大會,公布全體黨員名單,成為濟南第一個公開的中共支部。

時光荏苒,“鐵路大廠”成立至今已111年,先后15次變更單位名稱,21次變更所屬單位,然而,“紅色印記”從未改變。

1993年,“鐵路大廠”轉產鐵路貨車;2009年以來,公司堅定不移實施“兩個轉型”戰略,走“多元化、專業化、國際化”發展之路,踐行“綠水青山就是金山銀山”發展理念,走深走實可持續發展之路,在實現碳達峰碳中和目標上持續發力,用全新的現代化企業形象彰顯“國之大者”。

今天的“鐵路大廠”新名字叫中車山東機車車輛有限公司。近年來,公司黨委全面落實新時代黨的建設總要求和黨的組織路線,持續打造黨建與業務融合標桿,以高質量黨建引領高質量發展。

“十三五”期間,公司營業收入年均增幅17.18%,凈利潤年均增長52.49%,其中營業收入繼2019年突破50億元后,2020年實現營業收入71.46億元,位居中國中車貨車企業第一,經營績效評價實現“四連A”,多元產業收入連續四年超過50%,產品出口全球40多個國家和地區。歲月不居,時節如流。中車“紅”渲染了齊魯大地,中車“金名片”在新時代下,更加熠熠生輝。

編輯/車玉龍 統籌/徐姝靜