在故宮尋找中國色

文夏麗檸

夜晚天臺上傳來鄰家小孩的瑯瑯讀書聲:“春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連。秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”小兒的嗓音脆得像敲鼓,背起二十四節氣歌,格外動聽。二十四節氣,是農耕文明的產物,也是中華傳統文化遺產。表面上,節氣歌里唱的是春夏秋冬,實則還隱藏著說不完的七彩斑斕。

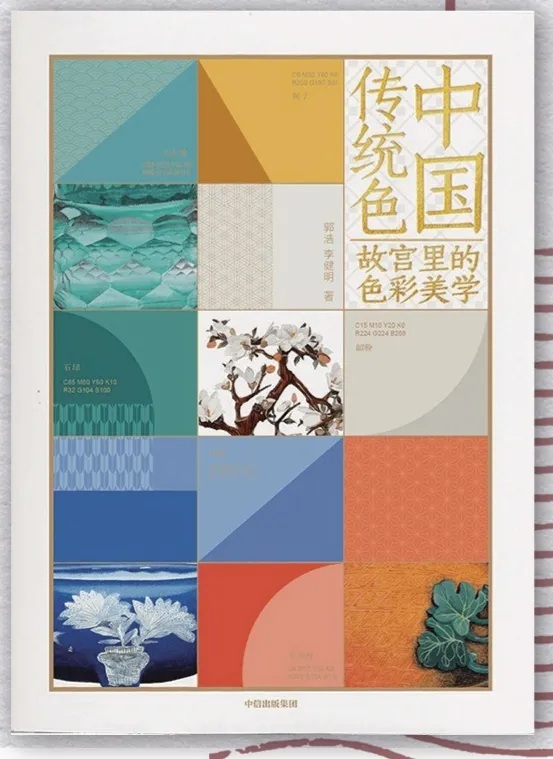

節氣與色彩有什么關系?郭浩與李健明合著的《中國傳統色:故宮里的色彩美學》帶我揭開二十四節氣與中國傳統色的神秘面紗。

郭浩在該書序言里寫道:“千百年來,我們不但傳承建筑、器物、服飾、繪畫等物質的顏色載體,也傳承語言和意識的顏色載體。無論物質,還是語言和意識,都是中國文化的沉淀和精髓,讓它們活下去是文學傳承的要義。”

郭浩的話至少有三個層面的意思:第一,我們口中的顏色,只有靠具體的物品承載才鮮活,這是具象。第二,華夏是古老的智慧民族,經過長久的情感累積,人們對具象進行了級別的意識加工,形成了意象。第三,具象與意象的相互結合、呼應,便成了豐富的中國傳統色譜。

故宮,或者說故宮里的一切,甚至包括四季變換,都是承載中國傳統色彩美學的絕佳樣本。故宮的館藏文物,更能說明中國傳統色彩的審美與流變。對故宮美學來說,色彩絕對是必不可少的研究角度。

而所謂季語,是指能代表季節的詞。書中提到的季語顏色,一定是最能代表這個季節的色彩。春季,六個節氣,季語色彩以黃粉朱玉紫為主。想起蘇軾在《江城子·密州出獵》里寫的:“老夫聊發少年狂,左牽黃,右擎蒼,錦帽貂裘,千騎卷平岡。”雖然,黃指黃狗,蒼指蒼鷹,但蒼黃恰是立春的一個顏色。

世上顏色千萬種,都是由紅黃藍為基礎調和而成。即便是同一種顏色,隨著季度變幻,在物體上也會呈現不同色彩。故宮里最有趣的是紅。農歷二月,有種顏色叫赤緹,稱為驚蟄之起色。而朱草,是驚蟄之承色。綪茷,是驚蟄之轉色。順圣,是驚蟄之合色。一個驚蟄,成就了四種赤色的集合。宋神宗最喜歡的就是牡丹色,可謂色鮮赤而似紫,身為帝王,在意內斂。

到了農歷四月,俗稱梅月。春天來了,萬物蘇醒。小滿時節的起承轉合色是彤管、渥赭、唇脂和朱孔陽,這些顏色都像在赤里兌了水,色澤暈開了一點點。溫庭筠的“風如吹煙,日如渥赭”,說的就是春的好氣色。書中在小滿那天,放置了一張清代紅色玻璃橢圓八棱鼻煙壺的彩繪圖片,紅得明亮耀眼。想來,鼻煙本是消遣之物,煙壺也便多了些賞玩的意味。大紅色是致興之色,故宮里向來是追求吉祥歡樂的。

盛夏的紅,反倒收束了許多。八月秋分時,收獲季節里的赤色仿佛染了黃。大赤,亦稱冷金。恍然大悟,為何故宮紅墻烏瓦,這是紅在外而金在內的帝王美學。十一月,大雪來。書中一幅清代芙蓉石雙耳三足爐,爐身為鞓紅,配黑赭石底座與頂蓋。兩種顏色,一收一放,十足的貴氣與暖意。鞓的本意,是皇糧運送者專用的皮革腰帶。宋代官員也經常使用這種顏色的腰帶。可見,紅色在故宮四季里,承擔著不同的雅致情趣與藝術使命。

閱讀本書,不由感嘆,是故宮讓我們擁有了獨特的美學體驗。在故宮里,無論哪種顏色,每一個季節都能找到屬于自己的中華之美。