鄉村振興背景下遠郊型村莊景觀規劃探究*

吳鐸權 蔡如

鄉村與城鎮是我國城鄉二元體制結構下的兩種聚集點,二者構成了社會共同體,和而不同,但又相互促進。國家實施的城鄉融合發展解決了二元體制管理的障礙,既打通了城鎮與鄉村之間的人口、土地、信息等資源要素的流動通道,同時又保留了彼此的風貌特征。因此鄉村建設的目的不是為了城市消費者的需求,更不是將鄉村變為城市,而是要彰顯鄉村環境的獨特性、鄉村所具有的人與土地和自然產生的緊密聯系以及由此產生的獨特的生活方式、社會關系和價值體系[1]。我國的各個城市對郊區村莊類型的劃分標準各不相同,以《廣州市村莊規劃編制技術指引(試行)》為例,村莊分為城中村、城邊村、遠郊村和搬遷村4 種。在廣州市1 142 條行政村中,遠郊型村莊數量共計889 條,占地面積4 600 km2,約占全市土地面積的61.8%[2],數量較多且占地面積大。加快其建設有利于全面推進鄉村振興戰略。目前國內對遠郊村的理論和實踐研究較少,因此探究遠郊村的村莊發展和景觀規劃具備現實意義。

本文以廣東省佛山市海豐村為研究對象,以產業振興、生態振興為目標導向,嘗試提出遠郊村景觀規劃策略,以期為同類型的鄉村發展提供參考,間接推動國家鄉村振興戰略的實施。

1 遠郊村的概念及特點

遠郊村是一個介于城鎮和鄉村的復雜綜合體,既受惠于城市現代化進程帶來的發展紅利,又具有傳統村莊生產方式和生活氣息。本文所研究的遠郊村,是指背靠大都市經濟圈,位于城市規劃建設用地以外,交通區位優勢不明顯,自然環境良好,生態資源豐富,以傳統農業、現代農業、休閑旅游等農業及相關產業為主的村莊。以廣州市為例,城中村和搬遷村均受到城市建設發展的紅利而具備較大的發展機遇。相比之下,城邊村和遠郊村在區位交通、人口產業和資源條件等方面具有更大的可比性。

與城邊村相比,遠郊村具有如下特點:

1)在地理區位和交通條件上,城邊村多位于城市建成區的邊緣地帶,對接城市軌道交通系統,與大都市發展中心聯系緊密。遠郊村則遠離城市建成區,地處郊區生態區域,對外交通便利性較差。

2)在人口結構和產業發展方面,城邊村的城鎮化發展機遇改變了傳統鄉村農耕稻作的生產方式,更多村民脫離了傳統的農業生產,轉向二三產業,如土地租賃、房屋租賃等服務行業,為外來務工人員提供食宿服務,雙向促進了城邊村的經濟社會發展。而遠郊村不具備吸引企業入駐和外來人口就業的區位和產業優勢,大部分仍然保持著半農半工或全農的破碎化產業發展模式。

3)在生態資源方面,城邊村主要為“人工-半自然”景觀,高速城鎮化建設輸入了大量的物質流和信息流,改變了村莊的農業生產風貌和聚落生活面貌,生態系統結構呈現不穩定和依賴性的特點。遠郊村建設力度小,開發強度受經濟發展限制,因此保留了大面積農田、森林、湖泊等生產和生態景觀斑塊,表現為“半自然-自然”景觀,維系著山、水、農田互融的生態基底,農村生態系統能自我修復和穩固[3]。從構建城市生態系統的角度,占據全市面積61.8%的遠郊村擁有大面積“山水林田湖草”等生態本底,對調節區域環境氣候,提升城市自然景觀風貌起到重要作用。

2 遠郊村案例研究

2.1 海豐村概況

海豐村位于廣東省佛山市三水區樂平鎮西北部、北江中下游的河心島(圖1),東鄰花都,南接南海,距離穗佛市中心均為70 km。村域總面積約172.88 hm2,由于常年受水流沖刷和泥土堆積,形成了沿南北走向中間高、兩邊低的地形,整體地勢較為平緩。土地類型包括耕地、果園、苗圃、林地、灘涂、坑塘、宅基地、建設用地等,其中生產性用地約占82.3%①數據來自當地村委會。,以農業生產為主,自然環境優美,生態資源豐富,符合大都市遠郊村的典型特征。

圖1 海豐村區位圖

2.2 存在問題

基于鄉村振興目標導向及廣東省“一村一品”建設要求,對海豐村實行田野調研和走訪調查,了解村莊建設現狀和村民發展意愿,并從人口結構、產業發展、景觀風貌和鄉村治理等方面找出存在問題。

2.2.1 鄉村人口結構失衡

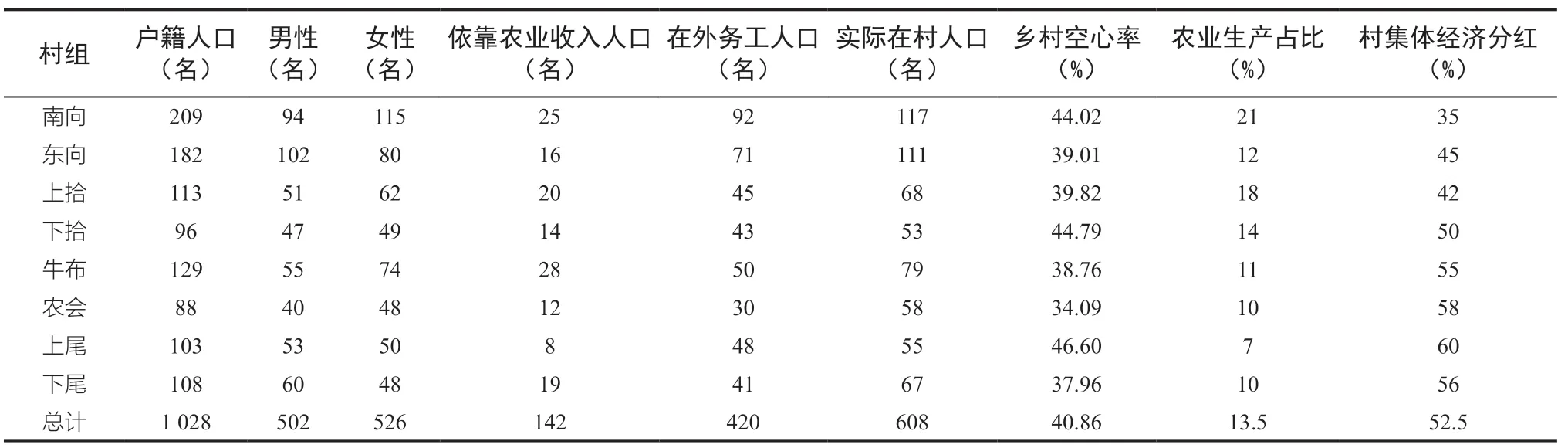

海豐村共有8 個村民小組,戶籍人口共1 028人,其中常住人口608人,在外務工人口420 名,鄉村空心率達40.86%。務農人口142 人,生產占比13.5%,村莊經濟收入主要來源于財政補助和村集體分紅(表1)。農業生產效益遠不能支撐農村家庭開銷,迫使青壯年進城務工,導致人口結構失衡,形成了勞動力的流失和生產力水平下降的惡性循環,逐漸“空心化”。

2.2.2 產業優勢未最大化,發展模式單一

海豐村主要產業為傳統瓜果種植業。在當地政府和行業專家的指導下,依托島上特殊的氣候、土壤和優良北江水質,農民培育了糖度超過18 度的雪梨瓜(甜瓜Cucumis melo),并將海豐村打造成佛山市首個建立在國家地理保護標志之上的標準化示范基地。傳統土地管理機制雖然確保了家家戶戶有田種,但也導致了農業生產分散化、品質差異化等問題。同時,單純依靠種植業并不能最大化激活生態村的經濟、社會和生態效益[4]。

2.2.3 景觀資源無序

海豐村保留著遠郊村阡陌縱橫、林木青翠的環境。珠江三角洲沿江島嶼的生態資源為候鳥遷徙提供補給和棲息場所。據調研,海豐村村域范圍內的生態區包括農田、草地、疏林灌叢、灘涂濕地和人工林,植被覆蓋度較高,且在不受人為干擾的環境下生物量逐年增加,適合水鳥和陸鳥的生存、繁衍和棲息。但也因缺少適當的人工管控,林、田、植物等景觀資源呈現無序性,影響了鄉村自然景觀風貌。

表1 佛山市海豐村人口資源及經濟來源調查表

3 海豐村村莊產業發展與景觀規劃探究

3.1 重塑空間景觀,整合景觀資源

3.1.1 重塑空間結構

村莊的空間肌理與村民生活需求和生產方式有著密不可分的聯系。為了避免洪水的侵襲,村落建筑、農田沿中部地勢高的平地向四面排列,而高程臨近汛期水位的地段則任由自然演變。為了重塑海豐村生態、生產與生活空間,規劃根據村莊環境優勢、產業優勢和旅游資源開發價值,在維持海豐村生態基底和街巷肌理的前提下,整合空間資源,重塑村莊空間結構,形成“一帶兩心三片區多節點”的規劃布局(圖2~3)。

1)“一帶”:依托北江流域水資源環境形成的生態景觀帶,通過在村內設置豐富的游覽路線串聯各個景點,引導游客在沿線游覽時既可以飽覽內灣灘涂濕地、魚翔淺底的生態景觀,又可以觀賞北江河道船只往來的社會景觀。

2)“兩心”:利用村莊閑置房屋實行土地置換,改造升級成公共服務建筑,設立旅游服務集散中心、農體旅游體驗中心。

3)“三片區”:田園休閑片區提供鄉村旅居生活體驗服務,品嘗鄉野美食、江邊美味,體驗民居民宿、民風民情,游覽田園風光;農體休閑片區則充分利用林地、濱水資源,開拓運動休閑項目,發展親子教育、戶外科普、草坪婚禮、素質拓展等團體活動;戶外露營片區是利用海豐村優越的環境資源,推廣戶外露營文化,為想要遠離城市喧囂的游客提供親近自然、感受鄉野氣息的場所。

3.1.2 重塑鄉土植物景觀

鄉村的原野和質樸不僅體現在人文社會景觀,還包括自然環境景觀,其中植物的野趣美展示了地域鄉土風貌。基于經濟性、鄉土性和美觀性的鄉村植物景觀規劃原則,以海豐村自然環境和產業發展為導向,規劃將植物景觀劃分為水域植物景觀、農田植物景觀、聚落植物景觀和道路植物景觀四類(圖4)。

圖2 海豐村規劃結構圖

圖3 海豐村總體規劃圖

圖4 植物景觀分區圖

1)水域植物景觀:以海豐村東岸的河灘地生態植物景觀營造為主。東岸主要為軟質駁岸,種植水生、濕生植物如落羽杉Taxodium distichum、水杉Metasequoia glyptostroboides等,以涵養水源、凈化水質、水土保持,防止雨洪期水流沖刷對駁岸的影響。村域內部的池塘主要種植水竹芋Thalia dealbata、梭魚草Pontederia cordata、菖蒲Acorus calamus等挺水植物,增加植物景觀多樣性和層次性,同時凈化水質。

2)農田植物景觀:主要種植雪梨瓜等生產作物和多年生喬木、花卉等觀賞植物。以大面積標準化種植的雪梨瓜為主,在旅游休閑區小面積種植西瓜Citrullus lanatus、玉米Zea mays、落花生(花生)Arachis hypogaea等作物,豐富農耕體驗。觀賞喬木以鄉土觀花樹種為主,同時以花海、花帶形式營造廣袤無垠的花田景觀。觀花喬木可使用羊蹄甲Bauhinia purpurea、黃花風鈴木Handroanthus chrysanthus等,常用的觀賞花卉有千屈菜Lythrum salicaria、薰衣草Lavandula angustifolia,也可以用粉黛亂子草Muhlenbergia capillaris、矮蒲葦Cortaderia selloana等觀賞草。

3)聚落植物景觀:聚落內部綠地具有“面積小、點分散”的特征,多位于街巷邊角位綠地和公共活動空間。在有限的空間內,盡量種植喬木、灌木、地被以增加景觀空間的層次,且季相景觀和空間層次要互相組合。休憩空間如文體活動中心要種植冠幅較大的遮蔭樹種,如鳳凰木Delonix regia、中國無憂花Saraca dives等,也可種植芳香植物來豐富活動空間給人的感官體驗,如桂花Osmanthus fragrans、梔子Gardenia jasminoides、米仔蘭Aglaia odorata等。村民庭院里可栽植柚Citrus maxima、檸檬Citrus limon等嶺南果樹。

4)道路植物景觀:海豐村行道樹現狀為種類多且種植密度低,規劃盡可能保留原有生長情況較好的鄉土樹種,清除生長較差的植物,按照5 m 的株距補種相同樹種。場地沒有種植行道樹的道路,可引入觀賞性較強的常綠樹種,如樟Cinnamomum camphora、杧果Mangiferaindica、人面子Dracontomelon duperreanum等。若道路綠化帶寬度大于0.8 m,可栽植常綠地被和灌木球,增加道路景觀的豐富性。

3.1.3 盤活鄉村自然資源

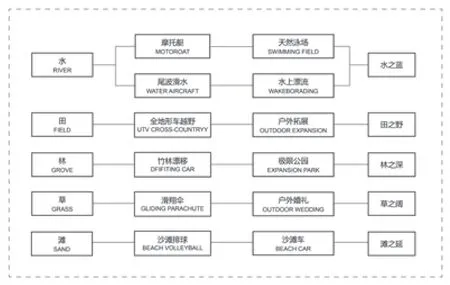

海豐島擁有得天獨厚的環境優勢,島上水、田、林、草、灘等自然資源豐富,規劃從產業發展和景觀塑造的視角,營造了山水休閑景觀(圖5~6)。

1)水:受河流沖擊影響,海豐島的自然水體有兩種形式。一種是泥沙堆積形成的內灣,微風吹拂碧波蕩漾,適合開展摩托艇、水上飛行器等極限運動,島嶼西北部向江延伸形成了近百米的淺堤內灣,也為游艇造浪、尾波滑水等活動創造空間。另外一種水體是江島與內陸駁岸、棧橋圍合成的半封閉空間—內陸淺灘,落日余暉下波光粼粼,適合開辟為天然泳場,或為皮劃艇、水上自行車等靜水項目的活動場地。

2)田:傳統的田園活動僅限于采摘類、科普類,規劃嘗試開辟田園體育項目,在不改變耕地性質的前提下,引入全地形車UTV(Utility Vehicle)、戶外拓展項目,“引爆”田園活動。保留農田上原有的芭蕉Musa basjoo林植被和土地結構,串聯、拓寬機耕道,形成蜿蜒曲折、時隱時現的越野賽道。

3)林:島上茂林修竹,郁郁蔥蔥。規劃在維持鄉村寧靜的環境前提下,引入竹林漂移車和極限公園等項目,打造一個游憩、體驗、科普的村級公園。

4)草:每年冬春季節,內陸河水干涸,綠油油的野草布滿河灘。規劃依托大自然四季更替、萬物輪回的特征,引入滑翔傘、戶外足球等項目。狹長的綠帶為滑翔提供足夠的空間,同時也為外來游客創造親近自然、感受水岸空間的條件。

5)灘:9.68 km 的江岸線在凌晨和中午潮落后,迎著暖陽露出金色的沙灘。規劃引入沙灘運動項目如沙灘車、沙灘排球等,打造廣佛內陸鄉村沙灘度假基地。

圖5 自然資源分布圖

圖6 自然景觀資源盤活體系圖

3.2 產業升級融合,實現多樣發展

3.2.1 完善農業產業體系

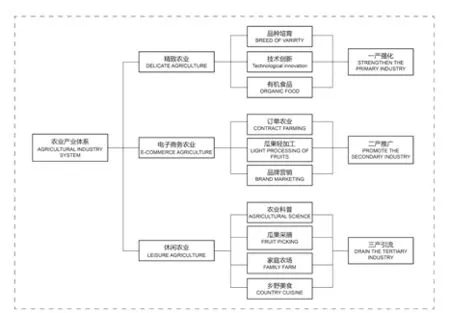

鄉村經濟的轉型是一個復雜的網絡結構,主要通過產業融合的方式實現[5]。產業融合是指不同產業或同一產業內的不同產業相互滲透、相互交叉,最終融為一體,逐步形成新產業的動態過程[6]。海豐村的產業振興,必須依托優越的自然資源,借助雪梨瓜的區域品牌優勢,完善農業產業體系,推進農業綠色有機生產,聯動二三產業,走“三產”融合道路,發展精致農業、電子商務、休閑農業(圖7),實現鄉村從生產功能到兼具消費功能的角色轉型[7]。

3.2.2 打造鄉村主題旅游產品體系

相比于大都市的喧囂繁華,鄉村炊煙裊裊的隱逸生活、阡陌縱橫的田園空間對城市居民具有較大的吸引力。規劃依托田園風貌,將文化和旅游引入鄉村經濟[8],衍生出多種戶外主題活動如戶外婚禮、戶外音樂會、生態露營等,結合海豐村節慶活動如龍舟賽、雪梨瓜風情節、暑期活動嘉年華、定向越野挑戰賽、環島彩色跑等,打造豐富性、趣味性的鄉村主題產品體系,并利用熱門的比賽活動和新聞媒體的報道宣傳,提升海豐村鄉村旅游的知名度。

圖7 農業產業體系圖

著名心理學家馬斯洛提出需求層次理論,將人的需求分為5 個層次—生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實現需求,且需求未得到滿足時可以轉換為行為動機,而一旦被滿足則還會產生更高一層的需求[9]。傳統鄉村體驗旅游僅僅停留在滿足游客淺層需求的層面,如風光游賞、水果采摘、鄉野美食等體驗。規劃根據需求層次理論,創建體育項目“觀賞—體驗—培訓—參賽”的運營模式,將觀賞式視覺體驗、參與式互動體驗和情景式代入體驗串聯成體系,提升游客參與融入感和自豪感。

4 結論

產業和生態振興是鄉村振興的重要環節,直接影響鄉村經濟增長及地域景觀風貌建設。文章以廣佛地區遠郊村鄉村振興為切入點,總結了遠郊村和城邊村的發展差異,并通過佛山市海豐村規劃實例研究,挖掘遠郊村在人口結構、產業發展和生態景觀的現狀問題,并基于產業振興和生態振興目標導向,依托海豐村生態資源稟賦優勢,提出空間組合、資源整合及產業融合的發展策略,以此改善村莊景觀風貌,提高生態、社會效益,促進一二三產業融合,提升產業發展動能,留住、吸引人才,實現“環境優村、產業振村、人才興村”的最終目標。通過規劃實踐探索,探討遠郊村景觀規劃與發展研究思路,以期為區域乃至全國同類型鄉村振興提供參考。