水墨畫的敘事性構建及趣味表現

傳統水墨畫與中國傳統士大夫、文人的生活密不可分,詩里有畫,畫中帶詩。書畫是文人士大夫精神世界的升華,也是理想情懷的抒發。書與畫兩者相輔相成延續至今。水與墨既是物質材料和技法語言,更是代表著深刻的精神積淀和文化內涵。但隨著社會的發展,新時代的信息傳遞和交流方式的媒介都發生質的變化,人們的生活方式、價值追求、審美理念等與過去迥乎不同。因此傳統水墨畫在新時代文藝思潮下自發地尋找創新之路是一種必然,傳統水墨將是在繼承與革新、解構與重構中走向當代。

一、水墨的當代性

水墨畫,相對于傳統中國畫的別稱,既有材質和美學共性,又有形式語言的本質區別。筆者所指的水墨的當代性與當代水墨概念有本質區別,水墨的當代性,泛指在傳統筆墨技法、材料運用等基礎上,具有當下獨立精神的,帶有強烈的個人筆墨語言,運用傳統與現代相結合的筆墨技法,表達自我的一種人文情感。包括現代水墨、當代水墨、抽象水墨、實驗水墨等。近年來,水墨藝術隨中國的當代藝術一起通過各類博覽會、研討會以及畫廊等推廣,得以在國際舞臺展現。在多元化發展的今天,水墨已不完全是傳統意義上的形式了。在西方藝術的影響下,水墨的當代性有了多方面的創新與拓展。例如對水墨當代創新發展具有影響力的畫家張羽、田黎明、劉進安、劉慶和、周京新、王彥萍等,雖然他們的表現形式與筆墨語言各不相同,但從中可以感受到畫家對水墨的當代性不斷在探索與實踐,尋找適合自己的一種水墨文化現象。

水墨繪畫語言與技法不只是重復過去,更是順應時代發展需要不斷創新,“85思潮”后,水墨現象分化出兩個不同的領域,一個面向現代的,一個面向傳統的。在基于20世紀80年代水墨探索成果進一步朝著現代性開拓,1995年之后群體意識分離轉向個體性思考,如對水墨固有價值重新認識和對水墨方向重新選擇。正如實驗水墨藝術家張羽所言,水墨藝術的呈現最重要的不是水墨本身,而是水墨背后的東西——文化,也就是說我們應該如何看待水墨文化,如何在現代時空位置上重新理解水墨文化,我們又從水墨文化中吸取些什么,這其中最重要的是什么?說到底就是水墨的精神。特別在已經形成多元格局的今天,作為水墨實驗者對水墨材質所有的特殊感覺能否提升對水墨文化的重新認識,對墨性、水性、紙性的感覺和認識的同時,上升到理性地去認識和把握將是語言建構的關鍵。

二、水墨的敘事構建

敘事畫又稱“敘事性繪畫”,是西方美術史中的專業術語,中世紀時期,藝術服務于宗教,這時的敘事性繪畫多為宗教題材。文藝復興時期,藝術家倡導以人為本,敘事性繪畫出現了世俗化傾向,作品開始充滿歡樂、積極的氛圍。如波提切利的《春》《維納斯的誕生》就是鮮明的敘事性繪畫,作品述說了一個完整的故事,具有較強的浪漫主義色彩。達·芬奇的《最后的晚餐》更是敘事性繪畫的里程碑式的作品。達·芬奇把所有人的神態和動作都描繪得十分出色,表現出每個人的心理變化。

在中國繪畫中歷來就有敘事畫,源頭可以追溯到文字出現以前的巫術刻繪,還有仰韶文化的彩陶圖飾等體現了繪畫的敘事功能,顧閎中的《韓熙載夜宴圖》與蔣兆和的《流民圖》都是典型的敘事性作品,在明朝時期就有“故實畫”之說,指的就是敘事性繪畫,清代學者陳邦彥的“人事類”“古跡類”中都有敘事性繪畫。

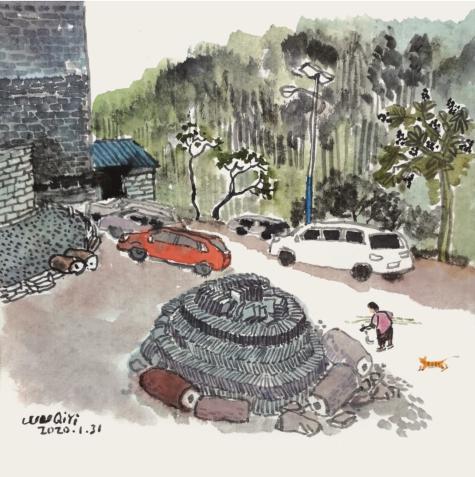

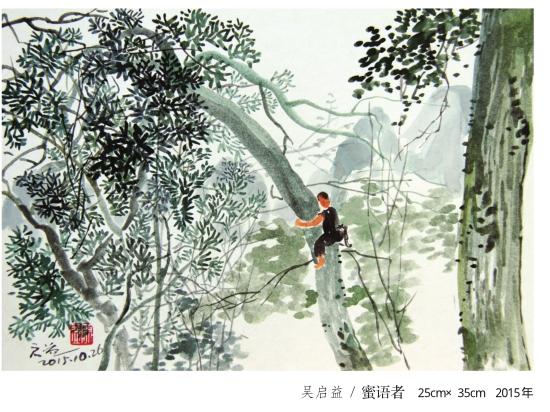

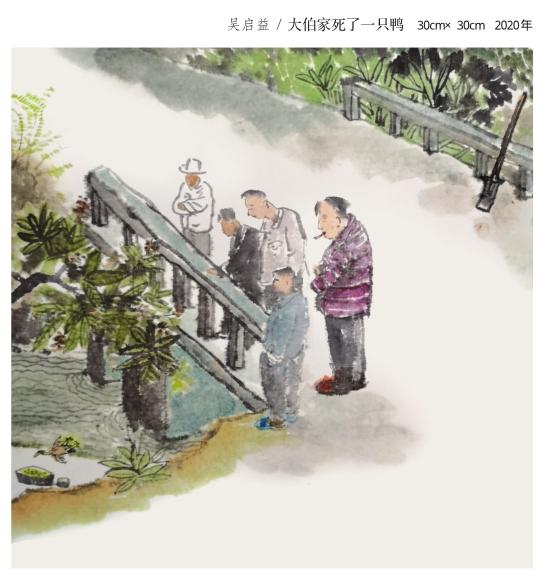

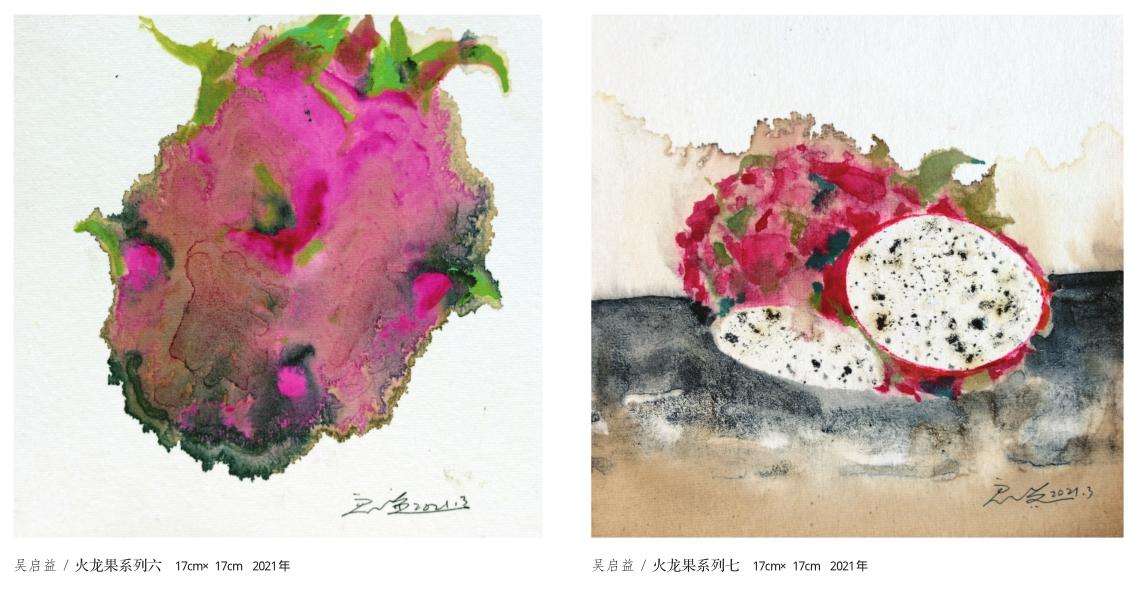

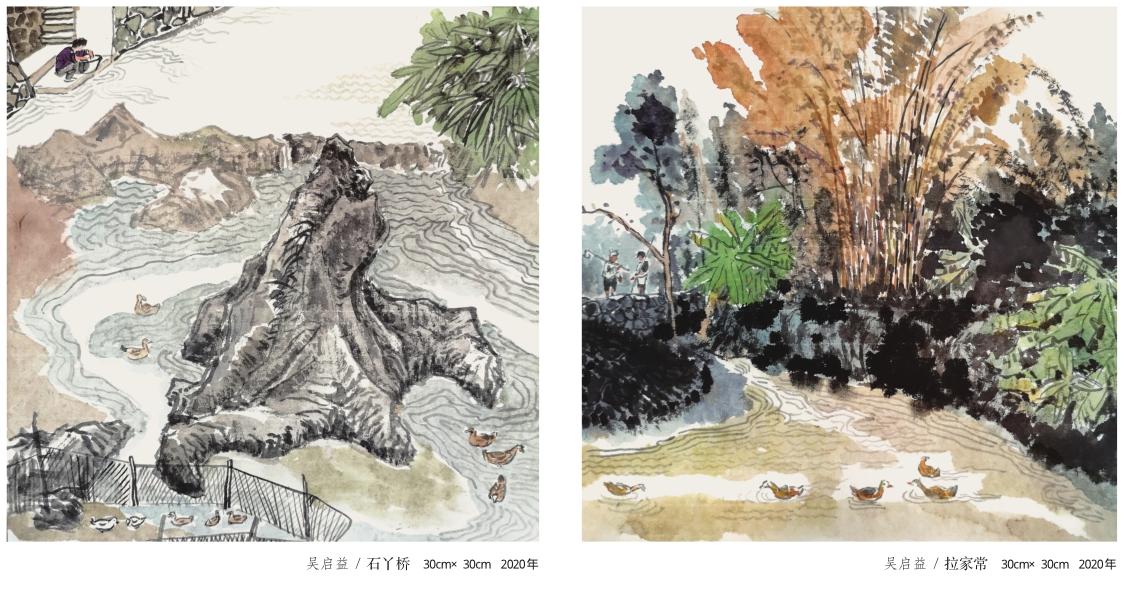

我認為,將敘事繪畫定義為講故事,在特定時間里對所涉及的人物和事件的圖像記錄。我以水墨作為圖像記錄是結合自身多年來在攝影及影視制作教學實踐當中形成的一種對事對物的觀察方式,是關注對象內在情感狀態的經驗借鑒。從材料到筆墨,從形式到內容,從日常小品書寫到主題性創作都不斷在探尋符合自己表達的水墨語言。我側重于水墨趣味和事件本身,有意弱化人物的具象描寫,尋求一種大寫意、隨性又可控的筆墨關系。就如《火龍果》系列,一個單體的火龍果,通過不同的時間段進行寫生,從新鮮到腐爛的過程,用不同的水、墨、色進行表現,火龍果本身就有“紅紅火火”之意,一種積極向上的寓意。還有畫作《何光》,我用對象的真實姓名來對畫作命名是因為我就作為其寫生的對象,我們在中途休息期間,他在修改畫面時我對他進行寫生,我是想構建一個“畫和被畫”之間,相互變為對方的創作對象,是在特定時間里我們彼此相互思考和關注的一種方式,彼此對對方都有著藝術可塑和不同認知的一種繪畫關系。作品《老魏的夜茶》,老魏,是一個真實的對象,他中年離婚,廣交朋友。由于他從事空間設計,所以他把自家的陽臺院子布置得非常別致,諸多朋友喜歡到他家里聚會喝茶,常常聊到深夜。《訴不盡昨夜的傷害》作品是在2016年畫于麗江古城的最高觀景臺,當時我在寫生,旁邊恰好坐著一對來自上海的男女游客,女方正在聊起她昨夜傷心的事情。

在當下對敘事畫的界定一直以來眾說紛紜,巫鴻曾用“情節型”來界定敘事畫,將其定義為“講故事的圖像”,有的學者還認為敘事性繪畫即是“用繪畫方式進行敘事的單幅作品”。還有人認為,敘事畫便是用故事傳達一定的觀念等,彼此各執一詞卻也有共同的認知,即把“講故事”作為敘事畫的基本特征之一。

三、水墨的趣味性

水墨趣味有兩個層面說法,一是傳統筆墨;二是當代水墨。所謂水墨“趣味”所指的不僅是使人感到愉快,能引起興趣的特性,應該還有墨色肌理和物象形態等給視覺感官帶來舒適美感。傳統筆墨注重外師造化,是面對自然物象來表達,通過幾千年傳承,建立一套完整的筆墨美學體系,形成程式化的一種審美特征。如魏晉南北朝時期,人物畫多以“氣”“韻”“趣”“風骨”等字眼為標準。畫家顧愷之在《高論》中也提到了繪畫的“天趣”“骨趣”等觀點。戰國時期的帛畫《人物龍鳳圖》,其造型簡練概括,形態夸張有趣;漢代的畫像石和畫像磚表現出質樸拙趣;宋代文人畫家以抒發自己的主觀情趣與胸中逸氣來表現畫面筆墨趣味。如梁楷的人物畫《潑墨仙人》,寥寥幾筆就使人物形象顯得醉態可掬,趣味橫生。明清時期的畫家把筆墨情趣與自身的情懷與意趣結合得更加緊密。齊白石提出了作畫“妙在似與不似之間”的著名畫論。

當代水墨在趣味性表現上更加主觀,更加強烈,更加純粹,甚至難于用語言來描述的一種內在愉悅。如劉進安的水墨作品,用松動的線條不斷疊加,呈現出有意無意地交錯,但又是可控的一種構成,使得最后的黑色墨塊層次分明,總給人一種感性美、張力美。田黎明作品中的灰墨,呈現出一種安靜儒雅,富有詩意的美感。實驗水墨藝術家張羽的《靈光》系列,營造出大宇宙,空靈飄逸,讓人無限遐想的境界。就像他所言,實驗水墨則注重主觀的心理體驗,是來自心靈的表達,是把心理經驗與視覺經驗融合再轉化為視覺圖像,因此它與傳統水墨的距離是巨大的。在當下水墨文化的水墨方式是一個大系統,是一個大水墨概念,而我們通常所看到的傳統水墨是這個大系統中的一種形式規范。實驗水墨也是在這個大系統中創造的另一條路線,傳統水墨和實驗水墨這兩條路線同屬大水墨系統,它們之間的關系是一個傳統,一個當代。

結語

水墨畫趣味表現,除了在筆墨語言趣味,還需要內容的趣味,筆墨趣味是一種外在的形式美感,唯有內容的趣味才能打動觀眾,要嫻熟把握水墨、紙性,根據不同的對象運用不一樣的水墨技法,力求內容和形式完美結合。水墨的當代性要建立在重新認識傳統水墨的基礎上創造了不同的表達方式和理論系統,改變了傳統水墨的表達,構建自我的一種水墨語言。

吳啟益

壯族。2001年本科畢業于廣西藝術學院美術系,2009年碩士研究生畢業于武漢大學國際軟件學院。廣西美術家協會會員、廣西幼兒師范高等專科學校教師。

《醉美藍衣》攝影創作獲2019年度國家藝術基金青年藝術創作人才資助項目。