六朝山水畫論中的生態(tài)意蘊(yùn)研究

摘? 要:魏晉六朝,文人士大夫揮灑筆墨,借山水畫來表達(dá)個人感情,涌現(xiàn)出了諸多的山水畫家及畫論,畫家在對自然山水的觀察和體悟中,找到了心靈棲息的場所。這種與萬物為友、復(fù)歸自然山水的生活態(tài)度,給現(xiàn)代人以深刻啟迪。研究六朝山水畫論中的生態(tài)意蘊(yùn),對促進(jìn)人與自然關(guān)系的和諧共生有著現(xiàn)實(shí)性意義。

關(guān)鍵詞:六朝;山水畫;生態(tài);人與自然

魏晉六朝是一個長期戰(zhàn)亂、朝代頻繁更迭的動蕩年代,這使得當(dāng)時的文化思想格外活躍,促進(jìn)了藝術(shù)的發(fā)展。老莊玄學(xué)清談之風(fēng)的盛行,使世人從現(xiàn)世的痛苦不堪中解脫出來,轉(zhuǎn)而關(guān)注對人性本真的探索,使六朝時所追求的藝術(shù)美含有一種審美意義的人格思想,既有形色又超越形色。文人雅士寄情山水,在真山真水之中尋求心靈的超脫,借有形之山水暢無形之精神。玄學(xué)與山水畫的契合,使六朝的各種山水畫論均帶上了濃厚的玄學(xué)色彩,呈現(xiàn)出玄遠(yuǎn)超逸的生態(tài)意蘊(yùn)。

一、傳神:人與自然的親和

“傳神論”自顧愷之提出之后,經(jīng)過歷朝歷代的發(fā)展,逐漸突破了人物畫的領(lǐng)域,被廣泛地滲透到了山水畫的理論實(shí)踐之中,并引領(lǐng)著中國傳統(tǒng)山水畫一千多年來的發(fā)展方向。

(一)傳神的理論內(nèi)涵

在中國繪畫史上,顧愷之被尊為“畫祖”,他強(qiáng)調(diào)繪畫重在“傳神”。顧愷之的突出成就在于他善畫人物,以日常生活為題材,生動傳神,形神兼?zhèn)洹K凇墩摦嫛分兄鲝垼骸胺伯嫞俗铍y,次山水,次狗馬。”[1]顧愷之所畫人物已經(jīng)突破了之前單純滿足于人物的外表形象和姿態(tài)動作的局限,更著力表現(xiàn)人物的內(nèi)在性格和精神品質(zhì)。正因如此,顧愷之畫人物通常數(shù)年不點(diǎn)睛,人問其故,他道:“四體妍媸,本無關(guān)于妙處,傳神寫照,正在阿堵中。”[2]此句意為:人物畫若想達(dá)到“傳神”之境界,精髓就體現(xiàn)在這個“眼睛”里面。顧愷之畫人物數(shù)年不點(diǎn)睛的原因正是因?yàn)樗麑Α皞魃瘛钡母叨戎匾暎笆謸]五弦易,目送飛鴻難”。“傳神”理論的提出,標(biāo)志著中國古典繪畫在藝術(shù)表現(xiàn)上開辟了一個嶄新的審美境界,人物畫的創(chuàng)作邁向了一個新的高度。

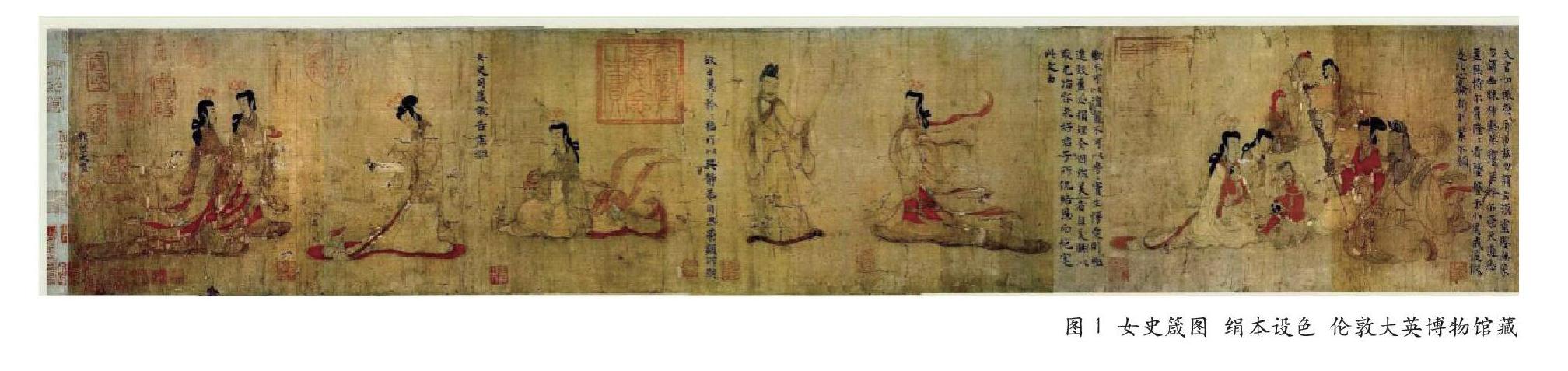

從繪畫實(shí)踐上來看,體現(xiàn)顧愷之人物“傳神”論的代表作品,便是著名的《女史箴圖》(如圖1),這是根據(jù)西晉張華所寫的《女史箴》所畫,是一幅教育女子恪守封建婦道的作品,描繪了十二級貴族女性的形象。該畫對人物動態(tài)及神情的刻畫入微傳神,其筆法有很強(qiáng)的律動感,線條連綿不斷,細(xì)密精致而又蘊(yùn)含著力量,被后人稱為“春蠶吐絲描”,有“春云浮空,流水行地”之美譽(yù),屬于“高古游絲”一類的繪畫手法。畫面上婦女形象端莊秀美,神情麗婉柔和,傳達(dá)出儒家女德“箴言”對婦女的要求。顧愷之的這種精細(xì)的筆法,生動地刻畫出了人物的姿態(tài)與神情,特別是在衣物服飾的描繪上,賦予了絲綢質(zhì)地的服飾以輕軟流動的感覺。畫面里曳地的長裙和流動的飄帶迎風(fēng)飛舞,使人物被遮掩的足步呈現(xiàn)出款款而行的姿態(tài),這使人物顯得仙氣飄逸、高雅優(yōu)美,充分顯示出顧愷之線描造型的獨(dú)特表現(xiàn)力,是中國歷史上人物畫的杰作。

(二)傳神下的山水之樂

顧愷之對自然山水同樣也有著獨(dú)到的理解。《世說新語·言語》中記載,在他一次從會稽回到他所任殷仲堪參軍時的駐地荊州時,有人問他對會稽山水的印象如何,他答道:“千巖競秀,萬壑爭流,草木蒙籠其上,若云興霞蔚。”[3]這形象的表達(dá),展現(xiàn)了顧愷之對山水自然深刻的審美體會。據(jù)文獻(xiàn)記載,顧愷之曾畫有《云臺山圖》《雪霽望五老峰圖》等山水畫作品,為晉代山水題材之名作,但很可惜,真跡已失傳。因而我們只能從他的《畫云臺山記》記載中,領(lǐng)會他畫云臺山時的奇妙構(gòu)思。此畫雖描繪道教中張道陵試度弟子的故事,但人物已不是畫中主體,通過對山水、樹石以及人物的布局、比例、顏色等內(nèi)容的描繪,使人聯(lián)想出畫面的內(nèi)容。這表明了當(dāng)時山水畫已經(jīng)開始逐漸脫離人物畫而獨(dú)立存在。因此,顧愷之的《畫云臺山記》是重要的山水畫理論,它不僅揭示了山水畫的萌芽,而且還揭示出完全意義上的山水作為人物陪襯的繪畫觀念已開始轉(zhuǎn)變,獨(dú)立山水畫的初創(chuàng)已呈必然趨勢。

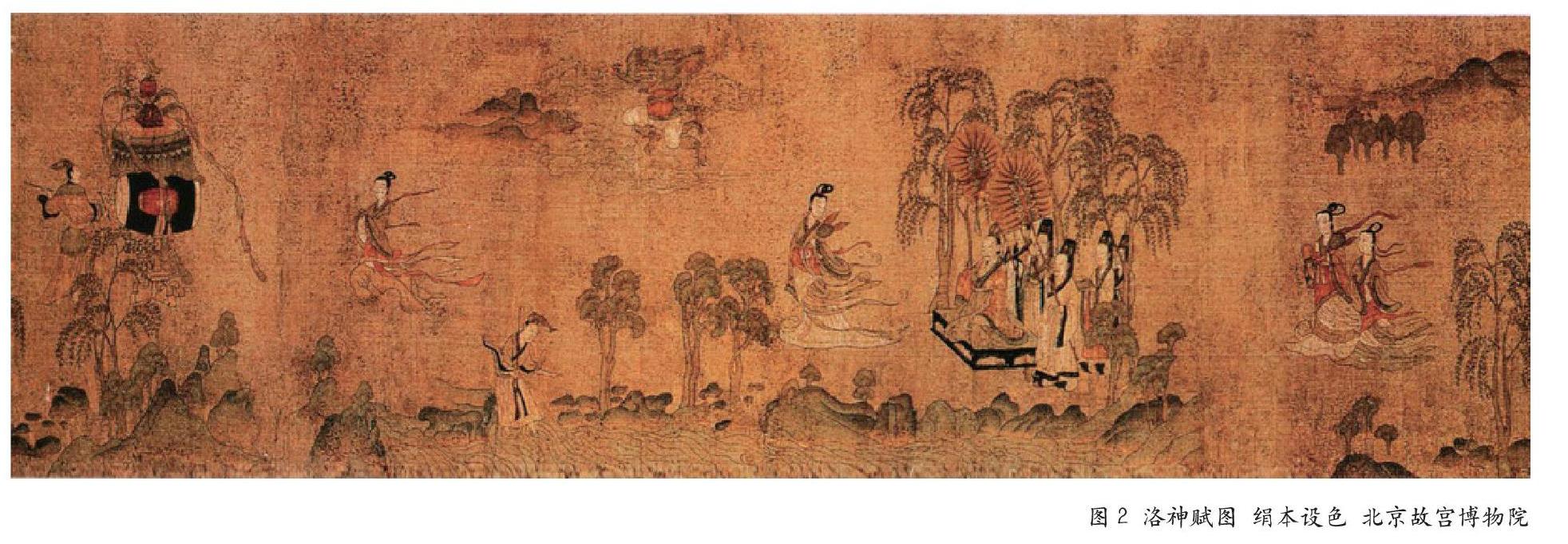

顧愷之的另一幅代表《洛神賦圖》(如圖2),在中國繪畫史上有著更加突出的地位。此畫取材于三國魏王曹操的兒子曹植所著的《洛神賦》。顧愷之將曹植的天才創(chuàng)造圖像化、神韻化,以洛水風(fēng)光為背景,以曹植和洛神的愛戀故事為基調(diào),分段連環(huán)描繪賦意,空靈綿藐,神情畢肖,其間山水起伏、林木掩映,景物隨著意境的鋪陳反復(fù)出現(xiàn)。畫中的景物大小、疏密、高低,層次起伏,較以往更加豐富多變,生動描繪了曹植和洛神相逢又別離的情節(jié),發(fā)揮了高度的藝術(shù)想象力,抒發(fā)了曹植在愛情生活中的感傷情緒。顧愷之將畫面中的時間和空間融匯成一體,使畫中蘊(yùn)涵著濃郁的神話氣氛和浪漫主義色彩。《洛神賦圖》突破了以前的風(fēng)格,用富有裝飾性的山河樹木作為連續(xù)故事的背景,成為中國最早的風(fēng)景繪畫。

雖然顧愷之的《洛神賦圖》主要還是描繪人物形象,但畫中若無山水的烘托,也無法達(dá)到“傳神”的境界。作為背景的山水,盡管受當(dāng)時山水畫總體創(chuàng)作水平的限制,與人物融合還欠妥貼,但顧愷之借以線條的不斷變化來表現(xiàn)不同的物象,比如通過層次漸變來描繪山巒的變化,利用俯視的視角來表現(xiàn)縱橫交錯的山川等等,這正如他在《魏晉勝流畫贊》中說的“譬如畫山,跡利則想動,傷其所以嶷。用筆或好婉,則于折楞不雋;或多曲取,則于婉者增折。不兼之累,難以言悉,輪扁而已矣”[4]。這些技法都成為后人山水畫創(chuàng)作的重要表現(xiàn)形式。

二、臥游:人對自然的深情

鐘情自然山水的宗炳對老之將至不能繼續(xù)游歷山水抱有遺憾,他因此提出“澄懷觀道,臥以游之”[5]22。宗炳的《畫山水序》標(biāo)志著中國山水畫的獨(dú)立,這早于西方國家正式出現(xiàn)風(fēng)景畫一千多年,這篇序文也是中國最早的山水畫論。

(一)臥游的基本內(nèi)涵

宗炳的一生“好山水愛遠(yuǎn)游”,朝廷多次征召皆不就。“棲丘飲壑,三十余年”[5]32,游興所至,常常忘歸。長年漫游山水之后,宗炳嘆曰:“余眷戀廬、衡,契闊荊巫,不知老之將至。”[6]12由于年老及疾病,宗炳不得已回到江陵故宅。回到家中后,宗炳便揮灑畫筆,將山水畫于絹本之上,掛在墻上,即“凡所游履,皆圖之于室”[6]14。他癡情于山水中的自然之美,每日凝神賞觀,即所謂“臥游”。因?yàn)樵谏剿赖男蕾p中,可以實(shí)現(xiàn)宗炳對“道”的觀照,山水畫構(gòu)建了一個可居可游的天人合一的自由世界,喚起了宗炳對自然生命的深情感懷。

宗炳是一位著名的山水畫論家,畫有《潁川先賢圖》《永嘉邑屋圖》等。只可惜,真跡已失傳。他在“臥游”山水時,曾說過“撫琴動操,欲令眾山皆響”[5]31。這句話詩意澎湃,欲讓墻壁上的山水隨著高雅清淡的琴聲鮮活起來,呈現(xiàn)出獨(dú)特的審美狀態(tài)和山水意境。由此可見,宗炳所畫的那些仿佛能與音樂產(chǎn)生共鳴的滿墻整壁的山水畫,并不僅僅只是表現(xiàn)自己高超的繪畫技法,而是顯露出自己對山水自然的眷戀不舍之情,體現(xiàn)了一種妙不可言的自然深情和審美意趣,或用宗炳自己的話說,這一切就是為了“臥游”。

宗炳認(rèn)為,要把握和領(lǐng)會自然山水的內(nèi)在“精神美”,必須“應(yīng)會感神,神超理得”[6]12。所謂“應(yīng)會感神”,就是使作為客觀存在的人與自然交融為一體,以澄凈之心契合對象的“精神美”,以達(dá)到物我為一的審美境界,如此才能獲得“神超理得”的審美效果。“臥游”對當(dāng)時的宗炳來說起到了緩和沖突與矛盾的作用,在心靈與精神皆不能超世達(dá)生、通達(dá)自由的情況下,以“臥游”的態(tài)度來鐘情山水,釋懷胸臆,也便算作是生命的另一種形式的逍遙游了。“臥游”山水將宗炳從苦悶的現(xiàn)世帶入自由廣闊的精神逍遙之境,這玄妙的表達(dá)方式所產(chǎn)生的無限的審美趣味,使得后人神往與追隨。

(二)神與物游的生態(tài)境界

山水亦是人類心靈的居所,瑞士思想家阿米爾(Amiel)說:“一片風(fēng)景是一個心靈的境界。”[7]在宗炳眼中,塵世就是人生的牢籠,自然才是人類的終極歸宿,他將山水天地當(dāng)成自己精神寄托的伊甸園。宗炳的“澄懷臥游”要求我們滌除雜念,澄凈內(nèi)心,用無我之心境去觀照自然之“道”。

宗炳的“臥游”觀表達(dá)了對人類生存現(xiàn)狀的深切關(guān)注,和對生命之美的無限追求。所謂“臥游”,就是在對自然山水進(jìn)行審美觀照的過程中,人的精神與自然山水之間互相融合的至美體驗(yàn)。山水之美是人的本源之境和快樂之源,人與自然的共生共存構(gòu)成了“臥游”的生命體驗(yàn),其所追求的是回歸自然的天人之樂。在對山水畫“臥游”的境界中,所有的山川林木,飛鳥走獸都與“我”的生命合而為一,從而使人領(lǐng)會到最暢達(dá)的精神體悟,進(jìn)入了“天人合一”的哲學(xué)意境中。莊子《至樂》篇中說:“與天合者,謂之天樂。”[8]所以“臥游”中追求的便是人棲居在自然中的物我之間的和諧本原,通達(dá)的是神與物游的生態(tài)存在之愉悅。

總之,宗炳“臥游”的生態(tài)審美觀追求的是人與自然的本原性和諧,滿足的是人類本真性的生存需要。在宗炳的山水理念中,山水并不是孤立的客觀存在,而是守護(hù)人類物質(zhì)生存和精神天性的家園。當(dāng)宗炳置身山水,“澄懷觀道”之時,當(dāng)他僧室“臥游”,忘懷萬慮之際,山水自然在他心中己不是簡單的欣賞存在,而是給予了一種淡泊清雅的精神力量。這種力量使其從單一的個體生命中顯現(xiàn)出來,在自然山水的生態(tài)體驗(yàn)中臻至“天人合一”“道法自然”的審美境界。

三、氣韻:人與自然的共生

畫家將自然作為生命存在進(jìn)行審美創(chuàng)作,畫幅中的山水完滿流露出自然的生命力,山水畫的美就在于人與自然萬物的生命和諧交融,契合著宇宙萬物的生命節(jié)奏。這種禪理意趣就是中國美學(xué)史上的重要審美范疇“氣韻”。

(一)氣韻的理論內(nèi)涵

作為奠基中國繪畫理論基礎(chǔ)的南齊畫家謝赫(約活動于公元450年—550年)在其《畫品》(又名《古畫品錄》)中提出了著名的“氣韻”說:

六法者何?一,氣韻生動是也;二,骨法用筆是也;三,應(yīng)物象形是也;四,隨類賦彩是也;五,經(jīng)營位置是也;六,傳移模寫是也。[9]355

謝赫“六法”是中國歷代畫家所追求的最高境界。宋人郭若虛便堅持“六法精論,萬古不移”[9]61。而“氣韻”是“六法”中的第一法,是我國繪畫創(chuàng)作與批評的最高準(zhǔn)則。葉朗說:“在中國古典美學(xué)體系中,‘氣韻生動的命題占有一個十分重要的地位。我們可以說,不把握‘氣韻生動就不可能把握中國古典美學(xué)體系。”[10]

“氣韻”指的是宇宙生生不已的元?dú)夂椭C運(yùn)化的生命節(jié)奏。從哲學(xué)根源上說,謝赫的“氣韻”說與漢代以來流行的元?dú)庾匀徽撁芮邢嚓P(guān)。追溯老莊道家思想,這種元?dú)庹撝鲝堄钪嫒f物之生命皆由“氣”(陰陽二氣)而運(yùn)行,萬事萬物的存在皆為元?dú)獾难莼Vx赫“氣韻”中的“氣”與元?dú)庾匀徽撝小皻狻庇兄嗨频暮x,即一種生命構(gòu)成的本源。而“韻”則是指“氣”的一種運(yùn)動形態(tài),是“氣”的節(jié)奏與存在。謝赫把“氣”和“韻”兩者結(jié)合起來,意在表明繪畫藝術(shù)中所蘊(yùn)含的至高生命精神,這種生命精神對宇宙萬物,更重要的是對藝術(shù)家本人而言具有深遠(yuǎn)的意義。“藝術(shù)家要進(jìn)一步表達(dá)出形象內(nèi)部的生命。這就是‘氣韻生動的要求。”[11]

“氣韻”存在于天地萬物之中。將“氣韻”理解成主要是用來品評人物畫,而后才逐漸擴(kuò)展到整個繪畫領(lǐng)域,這種看法其實(shí)是不準(zhǔn)確的。雖然謝赫本人善畫人物,而且品評的畫作也多以人物畫為主,但實(shí)際上“氣韻”并非只適用于人物畫。從他品評曹不興、劉胤祖、劉紹祖、毛惠遠(yuǎn)、宗炳、戴逵等畫家便可看出,這些畫家不僅擅長畫動物鳥獸,亦擅畫山水。由此可見,在謝赫的審美觀念中,是否有生命“氣韻”是評判繪畫成就高低的普遍性標(biāo)準(zhǔn)。作為“六法”之首的“氣韻”,謝赫從一開始就是要求畫家將宇宙萬物視為有生命的整體去描繪和感悟的。在中國古典繪畫中,不只人有“氣韻”,山川林木,花鳥走獸皆有“氣韻”,就連筆墨之中也有“氣韻”。因此,只有理解了這一點(diǎn)才能真正領(lǐng)會“氣韻”中的生態(tài)審美思想。“氣韻”作為中國古典繪畫的最高準(zhǔn)則,表達(dá)的就是對“宇宙生命的禮贊”[12]。

(二)濃郁生命之美

作為中國繪畫的首要美學(xué)原則,“氣韻”中蘊(yùn)涵了濃郁的生生之美。謝赫主張宇宙是一氣流轉(zhuǎn)、生生不息的生態(tài)整體,一切的物質(zhì)存在都是有生命聯(lián)系的,表現(xiàn)出宇宙生命整體的無限生機(jī)。這就要求畫家要將宇宙生命視為一個有機(jī)的整體,把山水自然視為一個有機(jī)的生命體,“生命是跳蕩在中國畫中的不滅精魂”[13]。因而“氣韻”中的生態(tài)美乃是宇宙生命大道流衍的生生之美,古代畫家筆下描繪出的是天地萬物的盎然生意。曾繁仁對此說到:“國畫‘氣韻生動的重要美學(xué)原則是將大自然作為有生命的靈性之物加以描繪的。”[14]從生態(tài)審美的意義上說,“氣韻”觀照的不是某一個體生命,而是生命整體,是生態(tài)整體主義原則下的審美觀照。在自然審美中,人將自己的生命融匯于宇宙生命之中,在生命的整體融合中滌蕩了靈魂。

“氣韻”中的生態(tài)整體主義思想拒絕把自然當(dāng)作機(jī)械蠻荒的無機(jī)物,強(qiáng)調(diào)把山水自然作為有機(jī)的生命整體來觀照,這是尊重自然、愛護(hù)自然的具體表現(xiàn)。它要求人以“萬物齊一”的平等姿態(tài)來對待自然,將自然視為一個統(tǒng)一的生命整體,觀照涌動于宇宙萬物之間的生命之氣。“氣韻”充溢著宇宙萬物之性情,當(dāng)然也充溢著人之性情,它成了聯(lián)結(jié)人與宇宙萬物的生命紐帶,使二者共呼吸同命運(yùn)。宇宙萬物皆是“氣”而生,是一氣相連的生命整體,一切的山川草木、溪流瀑布、飛鳥魚蟲等皆有生命之氣充斥其間。人們以澄凈的內(nèi)心來觀照自然萬物,實(shí)際上也是在觀照自己的生命。“氣韻”要求人對自然要有泛愛生生的仁者之心,將自然作為生命之氣,與自然共生共榮,充裕著濃厚的生態(tài)韻味。

總之,“氣韻”中的生態(tài)整體主義思想表明了人與自然不是主客二分的存在,而是一個有機(jī)的生命整體,破壞了生態(tài)環(huán)境,無疑也是在自我毀滅。人只有和諧地棲身于天地萬物之中才能繁衍生存。萬物都有其生存的空間,人類應(yīng)充分尊重自然萬物,不要將自己的欲望和觀念強(qiáng)加于自然之中。因此,“氣韻”中的生態(tài)整體主義思想包含了對宇宙萬物生生之美的無限關(guān)注,提倡人與自然的和諧尊重,彰顯了其生而不有的古典生態(tài)人文主義情懷。

四、結(jié)語

綜上所述,自然萬物總是流溢著無限生機(jī),充滿著生命的韻律和跳動的氣息。在六朝山水畫家眼里,這宇宙生命的盎然生意就是天地之大德,也是天地之大美。六朝山水畫論中有著豐富的生態(tài)思想,“傳神”下的親近自然,“臥游”中的人對自然的熱戀,以及“氣韻”下的人與自然的生生之美,這些都是古人留給我們的精神財富,歷史與現(xiàn)代的碰撞,點(diǎn)亮了和諧共生的生態(tài)之美。

參考文獻(xiàn):

[1]潘天壽.中國繪畫史[M].北京:中國文史出版社,2015:22.

[2]王伯敏,任道斌.畫學(xué)集成——六朝至元[M].石家莊:河北美術(shù)出版社,2002:126.

[3]劉義慶.世說新語[M].朱碧蓮,沈海波,譯.北京:中華書局,2014:27.

[4]王梅青.顧愷之[M].沈陽:遼海出版社,2011:78.

[5]沈約.宋書[M].北京:中華書局,1974.

[6]陳綬祥.中國山水畫史[M].天津:天津人民美術(shù)出版社,2011.

[7]宗白華.藝境[M].北京:北京大學(xué)出版社,1999:141.

[8]莊子.莊子[M].方勇,譯注.北京:中華書局,2010:289.

[9]俞劍華.中國畫論類編(上)[M].北京:人民美術(shù)出版社,1986.

[10]葉朗.中國美學(xué)史大綱[M].上海:上海人民出版社,1985:213.

[11]宗白華.美學(xué)散步[M].上海:上海人民出版社,1981:43.

[12]韓林德.境生象外[M].北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,1995:165.

[13]朱良志.中國藝術(shù)的生命精神[M].合肥:安徽教育出版社,2006:133.

[14]曾繁仁.試論中國傳統(tǒng)繪畫藝術(shù)中所蘊(yùn)涵的生態(tài)審美智慧[J].河南大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2010(4):1-5.

作者簡介:郝玲,碩士,江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院法文學(xué)院專職輔導(dǎo)員。研究方向:生態(tài)美學(xué)。