狀態-特質焦慮在老年失眠癥患者睡眠質量和幸福感間的中介作用分析

楊肇熙 萬愛蘭 黃曉艷 梁艷麗 黃文媚

1 深圳市光明區婦幼保健院兒童保健科,518107 廣東 深圳; 2 南昌大學第一附屬醫院心身醫學科,330031 江西 南昌

隨著我國全面進入人口老齡化社會,老年群體的身心健康問題愈顯突出[1]。在軀體健康問題得到重視的同時,老年人心理健康日益成為社會關注的熱點。積極心理學研究視角下,幸福感已然成為衡量老年個體生活質量的重要心理指標[2]。睡眠問題,尤其是失眠是老年人面臨的眾多心理健康問題中最為常見的問題之一[3]。國內外研究均表明失眠在老年群體有非常高的發生率,且呈急劇增長趨勢。長期失眠的老年人往往會報告低睡眠質量和低幸福感水平。因此,睡眠質量可能會是老年失眠患者幸福感重要且直接的預測變量。焦慮是個體對未知、可能威脅到自身的情境所產生的緊張、不安、憂慮、煩惱等不良的復雜情緒狀態[4]。Cattell和Spielberger將焦慮細分為狀態焦慮和特質焦慮[5]。狀態焦慮是個體在特定時刻、特定情境中體驗到的短暫的焦慮情緒,而特質焦慮是相對持久的、具有個體差異的穩定的焦慮傾向。焦慮是老年失眠患者常見的狀態,焦慮水平往往與睡眠質量顯著相關[6],且焦慮個體也會因情緒不佳對幸福感產生影響。因此,本研究預期焦慮在睡眠質量和幸福感之間起中介作用。本研究以老年失眠患者為研究對象,構建結構方程模型來探討睡眠質量、狀態-特質焦慮與幸福感之間的關系,進一步揭示睡眠質量對幸福感的影響機制。

1 資料與方法

1.1 研究對象

施測對象選自江西省南昌大學第一附屬醫院心身醫學科門診,從2018年9月至2019年5月選取155名確診為失眠的老年患者。納入標準:(1)患者及家屬同意參加調查,并簽署知情同意書;(2)符合國際精神與行為障礙分類第10版(ICD-10)非器質性失眠癥(F51.0)的診斷標準,失眠持續1月以上;(3)認知能力正常,溝通無障礙;(4)年齡≥60歲。排除標準:(1)合并嚴重軀體疾病(如心血管、肝、腎、胃腸道疾病等)、感染性疾病及免疫系統疾病患者;(2)合并其他精神疾病或物質依賴者;(3)嚴重神經系統疾病、精神發育遲滯的患者;(4)不能堅持配合完成心理量表評估的患者。發放問卷155份,回收問卷150份,回收率為96.77%,無效問卷去除后剩余有效問卷150份,有效率為100%。所有研究對象均對本研究知情同意且自愿參與。

1.2 研究工具

1.2.1匹茲堡睡眠質量指數量表(pittsburgh sleep quality index, PSQI)

采用劉賢臣等[7]修訂中文版匹茲堡睡眠質量指數量表,問卷包含主觀睡眠質量、入睡時間、睡眠時間、睡眠效率、睡眠障礙、睡眠藥物和日間功能7個維度,共18個計分條目。得分范圍為0~21分,分數越高反映睡眠質量越差。本研究問卷Cronbach′sα系數為0.78。

1.2.2狀態-特質焦慮問卷(state-trait anxiety inventory, STAI)

采用葉仁敏[8]修訂的中文版的狀態-特質焦慮問卷,問卷包含狀態焦慮和特質焦慮2個分量表,各20個條目。采用4級計分,分數越高表明焦慮程度越高。本研究中狀態焦慮分量表和特質焦慮分量表的Cronbach′ sα系數分別是0.96和0.94。

1.2.3紐芬蘭紀念大學幸福度量表(memorial university of newfoundland scale of happiness, MUNSH)

采用劉仁剛等[9]修訂的紐芬蘭紀念大學幸福度量表,問卷包含正性情感、負性情感、正性體驗和負性體驗4個維度,前2個維度各5個條目,后2個維度各7個條目。分數越高表明幸福感水平越高。本研究問卷Cronbach′sα系數為0.82。

1.3 研究方法

在南昌大學第一附屬醫院心身醫學科門診心理測量室,由經過統一培訓的應用心理學研究生,嚴格按照規范程序對研究對象進行一對一問卷填寫指導,問卷當場回收。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 基本特征

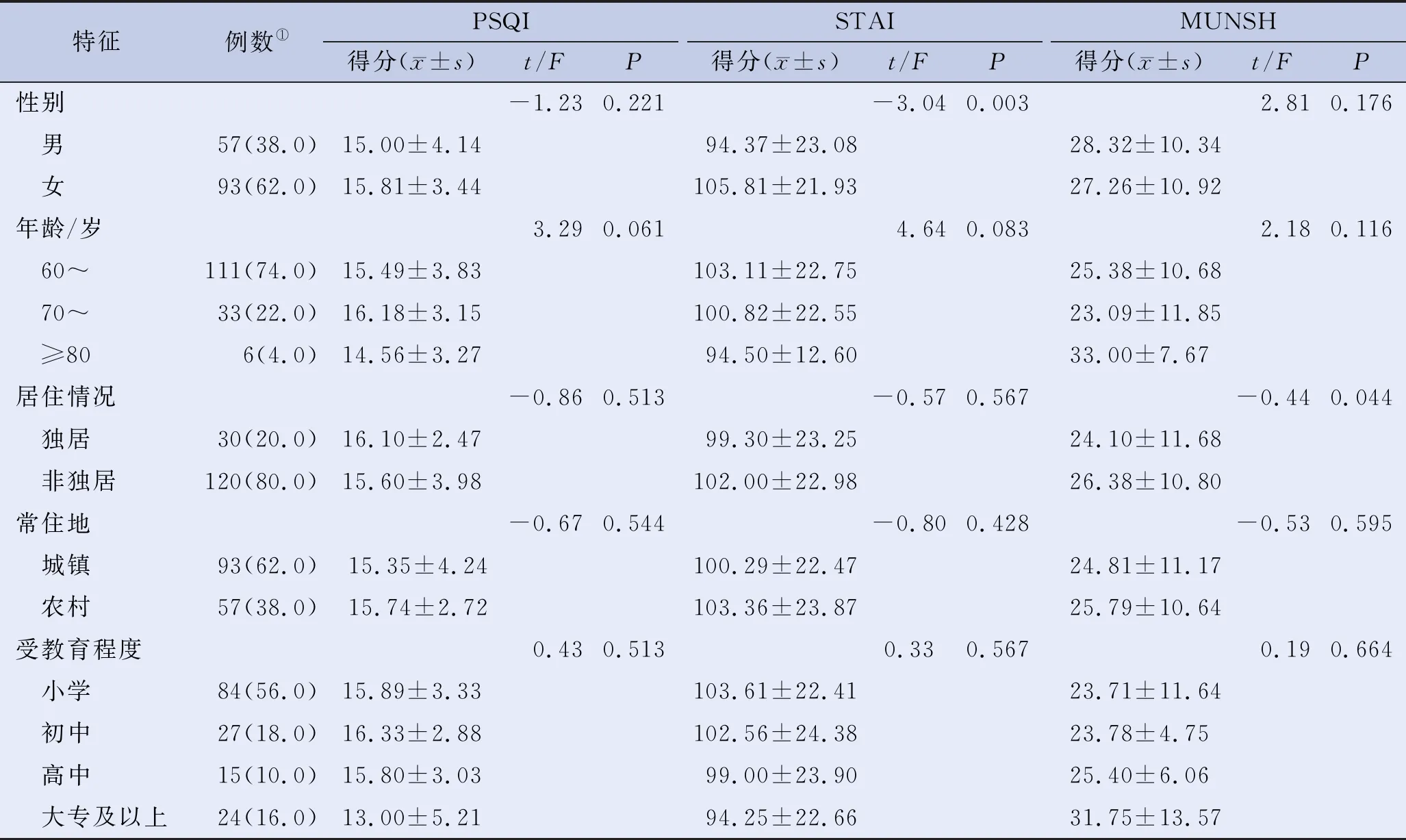

納入調查的150例患者,男性占38.0%,女性占62.0%;年齡60~69歲為主,占74.0%;非獨居患者占80.0%;常住地以城鎮為主,占62.0%;受教育程度為小學的占56.0%,初中的占18.0%,高中的占10.0%,大專及以上的占16.0%。見表1。

2.2 不同人口特征患者各量表得分比較

150例患者PSQI量表平均得分(15.50±3.73)分,STAI量表平均得分(101.46±22.98)分, MUNSH量表平均得分(25.18±10.95)分。不同年齡段、常住地、受教育程度的患者PSQI、STAI、MUNSH得分差異無統計學意義(P>0.05);不同性別的患者PSQI、MUNSH得分差異無統計學意義(P>0.05);不同性別的患者STAI得分差異有統計學意義(P<0.05),其中女性患者STAI得分高于男性患者;不同居住情況患者PSQI、STAI得分差異無統計學意義(P>0.05),但MUNSH得分差異有統計學意義(P<0.05),其中單獨居住的患者MUNSH得分低于非單獨居住患者。見表1。

表1 不同人口特征患者各量表得分比較(n=150)

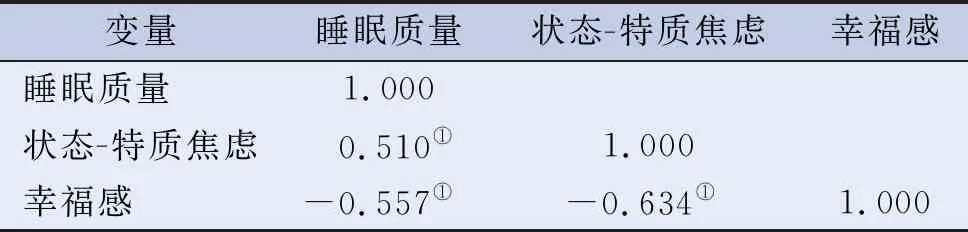

2.3 幸福感與睡眠質量指數得分、狀態-特質焦慮的相關關系

睡眠質量指數得分與幸福感之間呈負相關(r=-0.557,P<0.01),狀態-特質焦慮與幸福感呈負相關(r=-0.634,P<0.01),而狀態-特質焦慮與睡眠質量呈正相關(r=0.510,P<0.01)。見表2。

表2 睡眠質量指數得分、狀態-特質焦慮和幸福感的相關系數(n=150)

2.4 共同方法偏差檢驗

采用周浩和龍立榮推薦的探索性因子分析方法[10],將3個量表所有的項目都納入到因子分析的條目中。結果表明,第一個因子解釋了總變異量的31.23%,并未超過40.00%的臨界值,即并沒有出現單個因子解釋絕大部分變異的情況,說明該研究不存在明顯的共同方法偏差。對睡眠質量、狀態-特質焦慮和幸福感各個項目進行中心化處理,以便將共線性問題造成的影響減到最弱。

2.5 狀態-特質焦慮在睡眠質量指數對幸福感影響中的中介作用

2.5.1模型的擬合指數

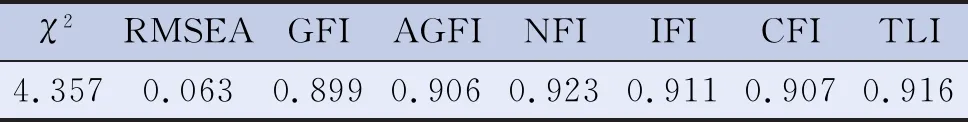

根據本文2.3結果,以狀態焦慮和特質焦慮為中介變量,構建以睡眠質量指數得分為自變量,幸福感為因變量的結構方程模型,并采用國內學者方杰、張敏強以及邱浩政等推薦的偏差校正百分位Bootstrap法進行校正[11],以探究睡眠質量指數得分對老年失眠患者幸福感的影響機制。構建睡眠質量分別通過狀態-特質焦慮影響幸福感,且睡眠質量直接影響幸福感的結構方程模型。模型的各項擬合指數均達模型適配標準,RMSEA值小于0.080,除了GFI值為0.899之外,AGFI、NFI、IFI、CFI、TLI值都在0.900以上。模型與數據擬合良好。見表3。

表3 模型的擬合指數

2.5.2中介模型及其標準化路徑系數

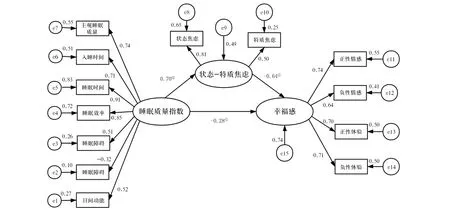

睡眠質量指數得分可顯著負向預測幸福感(直接效應為-0.28),可顯著正向預測狀態-特質焦慮(直接效應為0.70);中介效應(-0.44)占總效應(-0.73)的60.27%。另外Bootstrap法結果表明,“睡眠質量→狀態-特質焦慮→幸福感”路徑在95%的置信區間不含0,表明狀態-特質焦慮在睡眠質量指數和幸福感兩者之間起中介作用。睡眠質量指數、狀態-特質焦慮和幸福感的關系符合中介模型。見圖1。

①表示P<0.05;②P<0.01。

3 討論

本研究結果顯示,獨居老年患者幸福感低于非獨居者,因此獨居者更應受到社會更大的關注。造成此差異的原因是獨居患者身邊缺乏家人,相應其得到的物質、情感、信息等方面的社會支持就越少,在面對失眠問題時,會考慮增加兒女家庭負擔等原因而隱忍病情,因病產生的負面情緒又無法宣泄,產生的不合理認知進一步加重病情,最終導致老年患者幸福感水平下降;再者,獨居患者大多經歷了離異、喪偶、子女離家等不良生活事件,長期缺乏人際溝通,導致其孤獨感水平上升,長期處于高孤獨感水平下,從而影響個體的幸福感[12]。女性患者的焦慮水平高于男性患者,這種差異有可能與性別之間的情緒易感性有關。國外研究表明,相比于男性,女性更容易受到負面情緒的影響且女性一般采用情緒聚焦策略來調節負面情緒[13]。因此在遭遇睡眠障礙時,女性對焦慮的敏感性更高,也比男性更不善于調控情緒,從而導致女性焦慮水平較男性高[14]。

本研究結果顯示,幸福感得分與睡眠質量指數得分、焦慮得分都呈負相關,也就是說睡眠越好,幸福越高;焦慮水平越高,幸福感水平就越低。由于缺乏對失眠等心身疾病的認識,在疾病發作時老年患者并沒有得到及時的幫助,過多地關注自身軀體癥狀而忽視了心理因素。患者承擔巨大的經濟壓力,還產生擔心、害怕、焦慮等不良情緒[15],懷疑自己得了重病,終日惶惶不安,這對患者心身造成巨大的傷害,從而影響其幸福感水平。同時老年患者尚未適應因年齡帶來的身心衰退,對老年期的身心情況缺乏科學的解釋。生理機能和心理狀態的急劇變化以及隨之而來的老年危機都使得老年人生存質量明顯下降。對失眠導致的軀體癥狀的恐懼以及對心理疾病缺乏相應的科學認識,讓患者時時感受到死亡的威脅。患者對死亡充滿焦慮和恐懼,這會嚴重影響其自身幸福感水平[16]。患者的失眠狀況是現實存在的健康問題,良好的睡眠質量會使得老年人心情愉悅、精力充沛,更可能從事積極多樣的活動,而糟糕的睡眠質量則會導致焦慮、抑郁等負面情緒,不利于其身心健康,從而降低其幸福感水平。

本研究結果顯示,狀態-特質焦慮在睡眠質量指數得分和幸福感之間具有部分中介效應,即睡眠質量指數得分不僅能直接預測幸福感水平,也能夠通過狀態-特質焦慮間接影響幸福感。首先,睡眠質量指數可以直接影響幸福感,睡眠質量越差,幸福感水平就越低,這與過往研究基本一致[17]。可見睡眠質量的好壞影響著狀態-特質焦慮的水平,同時也是影響患者幸福感水平的重要因素。睡眠質量差的患者常以消極態度看待問題,消極的生活方式往往伴隨著焦慮等不良情緒,焦慮水平的增加會影響老年患者體會到的幸福感。特質焦慮傾向的個體容易產生焦慮的情緒,失眠的產生加重患者的狀態焦慮,進而影響其心身狀況,因此導致患者體驗到的幸福感水平下降。

在積極提升老年失眠患者臨床實踐中不能僅僅關注其軀體癥狀,更應該關注其焦慮水平對其幸福感的影響。社會、家庭以及個人都應該重視老年人睡眠問題,幫助患者構建完善社會支持系統[18],積極向老年人科學普及睡眠健康知識,努力降低焦慮水平,促進老年患者維持良好的心身狀態,從而提升其幸福感水平,更積極地適應老年生活,安享晚年。