介入治療急性冠脈綜合征對血清NT-proBNP水平和心功能的影響

商亞娜

(河南省通許縣人民醫院心血管內科 通許475400)

急性冠脈綜合征(ACS) 為臨床常見心血管疾病,主要危險誘因包括血脂異常、高血壓、糖尿病等。該病臨床多表現為持續性或間斷性胸痛、胸悶,且伴有呼吸困難、惡心等癥狀,若不能及時予以治療,可誘發心律失常甚至猝死。采用溶栓治療ACS 雖可改善心肌功能,促進患者轉歸,但亦可加大出血風險,且血管再通率無法達到100%[1]。 經皮冠狀動脈介入治療是指經心導管技術解除冠狀動脈管腔狹窄甚至閉塞,從而改善心肌血流灌注的方法[2]。 本研究分析介入治療在ACS 患者中的應用效果及其對血清N末端B 型利鈉肽前體(NT-proBNP)水平和心功能的影響, 探討其應用價值, 從而為臨床治療提供參考。 現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 采集2018 年5 月~2019 年10 月我院收治的68 例ACS 患者的臨床資料,將34 例采用溶栓治療的患者納入對照組,將另外34 例采用介入治療的患者納入觀察組。 對照組男20 例, 女14例;年齡54~78 歲,平均(66.19±5.40)歲;病程3~6 h,平均(5.01±0.62)h。觀察組男19 例,女15 例;年齡55~78 歲,平均(66.27±5.38)歲;病程3~6 h,平均(4.97±0.60)h。 兩組基線資料比較無顯著差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 入選標準 (1)納入標準:均經冠狀動脈造影、心電圖等檢查確診;符合相關診斷標準[3];臨床資料完善。(2)排除標準:有溶栓治療史者;中-重度心力衰竭、房室傳導阻滯者;存在活動性出血者;可疑主動脈夾層瘤患者;內分泌及血液系統疾病者。

1.3 治療方法

1.3.1 對照組 行溶栓治療。(1)皮下注射低分子量肝素鈣注射液(國藥準字H19990078),首次劑量為85 IU/kg, 隨后改為0.1 ml/kg, 每12 小時1 次;(2)靜脈滴注注射用尿激酶(國藥準字H11021256)30 萬U/d;(3) 口服阿司匹林腸溶片(國藥準字H13023635)75 mg/d,1 次/d。

1.3.2 觀察組 行介入治療。(1)口服阿司匹林腸溶片150 mg、 硫酸氫氯吡格雷片(國藥準字H20123115)300 mg,皮下注射低分子量肝素鈣注射液0.1 ml/kg;(2)隨后行冠脈造影,開始介入治療手術:病灶處放置指引導管及導絲,送入球囊并進行預擴張,同時將支架送至狹窄部位,以適當壓力將其釋放,然后擴張球囊;(3)術后靜脈滴注鹽酸替羅非班注射液(國藥準字H20090328)50 μg/ml,皮下注射低分子量肝素鈣注射液0.1 ml/kg,每12 小時1 次。

1.4 觀察指標 (1)臨床療效:比較兩組血管再通率以及住院時間。 血管再通判定指標參照《急性冠脈綜合征急診快速診療指南》[3],包括:60~90 min 內心電圖抬高的ST 段回落≥50%;2 h 內胸痛癥狀顯著減輕; 肌酸激酶同工酶峰值提前至發病14 h 內,肌鈣蛋白峰值提前至12 h 內;2~3 h 內出現再灌注心律失常或下壁心肌梗死患者出現竇房傳導阻滯、一過性竇性心動過緩。(2)比較兩組治療前、治療7 d后血清NT-proBNP 水平,采用HS-840 全自動生化分析儀(沈陽市昂揚科技有限公司)進行測定。(3)心功能:比較兩組治療前、治療7 d 后血清B 型利鈉肽(BNP)水平以及左室射血分數(LVEF),以全自動生化分析儀測定BNP,以超聲心動圖測定LVEF。

1.5 統計學方法 采用SPSS25.0 軟件進行數據處理,以(±s)表示計量資料,用t檢驗,計數資料用率表示,用χ2檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

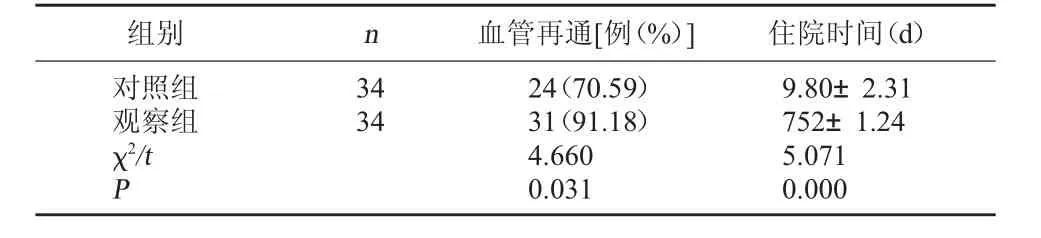

2.1 兩組臨床療效比較 觀察組血管再通率高于對照組, 住院時間短于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。 見表1。

表1 兩組臨床療效比較(±s)

表1 兩組臨床療效比較(±s)

組別 n 血管再通[例(%)] 住院時間(d)對照組觀察組χ2/t P 34 34 24(70.59)31(91.18)4.660 0.031 9.80±2.31 752±1.24 5.071 0.000

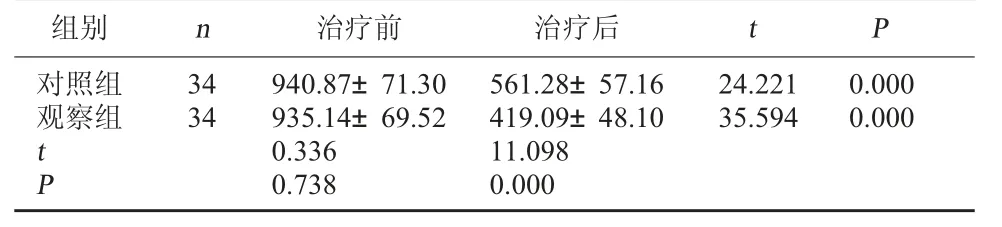

2.2 兩組治療前后血清NT-proBNP 水平比較 兩組治療前血清NT-proBNP 水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組NT-proBNP 水平均下降,且觀察組更低,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后血清NT-proBNP 水平比較(pg/ml,±s)

表2 兩組治療前后血清NT-proBNP 水平比較(pg/ml,±s)

組別 n對照組觀察組34 34 24.221 35.594 0.000 0.000 t P治療前 治療后 t P 940.87±71.30 935.14±69.52 0.336 0.738 561.28±57.16 419.09±48.10 11.098 0.000

2.3 兩組治療前后心功能指標比較 兩組治療前BNP、LVEF 水平比較, 差異無統計學意義(P>0.05); 治療后, 兩組BNP 水平下降,LVEF 水平上升, 且觀察組變化幅度更大, 差異有統計學意義(P<0.05)。 見表3。

表3 兩組治療前后心功能指標比較(±s)

表3 兩組治療前后心功能指標比較(±s)

注:與同組治療前對比,*P<0.05。

時間 組別 n BNP(pg/ml) LVEF(%)治療前對照組觀察組34 34 t P治療后對照組觀察組34 34 t P 187.35±23.16 185.60±22.09 0.319 0.751 103.28±11.74*78.19±6.10*11.058 0.000 36.21±3.80 35.94±3.87 0.290 0.773 46.06±5.11*51.38±5.43*4.160 0.000

3 討論

ACS 發病機制主要為冠狀動脈斑塊破裂,內膜受損,造成血小板聚集加快,形成血栓,繼而導致冠狀動脈血流驟減或中斷,促使心肌嚴重缺血、缺氧并逐漸壞死。 針對ACS 患者,臨床主要通過溶栓治療疏通血管,減少阻塞面積,進而減輕血栓負荷,改善患者臨床癥狀,但該治療方式作用時效短、缺血事件復發率高,且無法有效解決再通后殘余附壁血栓,因而臨床應用效果欠佳[4]。

本研究顯示,觀察組血管再通率高于對照組,住院時間短于對照組; 兩組治療后NT-proBNP、BNP水平均下降,LVEF 水平均上升,且觀察組變化幅度更大,表明介入治療治療急性冠脈綜合征效果顯著,可調節患者血清NT-proBNP 水平,改善心功能。 分析其原因:介入治療通過冠脈造影檢查,可確定病變部位、血管狹窄程度以及血管壁情況,為干預治療提供依據。 通過置入球囊及支架,可開通閉塞血管,擴大血栓與抗凝、抗血小板等藥物的接觸面積,提升局部血藥濃度,從而提升血栓清除率,減輕血管堵塞,改善血液流動性, 避免靜脈瓣膜粘連[5]。 血清NT-proBNP 為多肽激素, 主要由心室肌細胞分泌,具有利尿、擴張血管等作用,其水平升高多提示心肌細胞受損、心肌功能下降、心肌負擔加重[6]。 BNP 為心衰定量標志物,可有效反映患者左室收縮及舒張功能、瓣膜功能以及右室功能,其水平上升多提示存在心力衰竭。LVEF 可反映機體心室射血功能,其水平下降,多提示心功能障礙。 介入治療通過疏通冠狀動脈管腔,改善心肌血流灌注,減輕心肌缺氧、缺血癥狀, 從而降低心肌細胞受損程度, 調節NT-proBNP 水平[7]。此外,介入療法可通過改善微循環,保護心肌細胞,繼而增強患者心功能。 術后聯合鹽酸替羅非班及低分子量肝素則可維持冠脈通暢,保護血管壁及心臟瓣膜,預防與經治冠脈突然閉塞有關的心肌缺血事件,縮短住院時間,優化患者結局。

綜上所述,介入治療急性冠脈綜合征效果顯著,可調節患者血清NT-proBNP 水平, 改善其心功能,值得推廣使用。