主題探究教學法在初中區(qū)域地理教學中的實踐初探

——以“不毛之地與風水寶地——塔里木盆地”為例

■福州文博中學 馮春欣

■福州教育研究院 莊云芳

細看福建省近四年的中考試卷,筆者發(fā)現第31題都是以陌生世界區(qū)域為背景的題型。如2017 年的某島、2018 年的朝鮮半島、2019 年的玻利維亞、2020 年的肯尼亞等,這樣的命題趨勢體現了省考要求由知識立意轉變成能力立意,旨在考查學生區(qū)域綜合思維能力。

根據對初中區(qū)域地理教學現狀的調查、實踐和反思筆者發(fā)現,目前初中區(qū)域地理教學中存在以下問題:如重區(qū)域地理表面現象的介紹,輕要素間差異及聯系的分析;地理學科的綜合思維方式培養(yǎng)落實不到位等。為此,初中區(qū)域地理教學務必加強對學生區(qū)域地理綜合思維能力的培養(yǎng),以讓學生適應中考要求。經過近兩年的教學實踐筆者認為,在初中區(qū)域地理教學中運用主題探究教學法,是順應省考要求變化的一種有效教學方式。通過教學方法的改變,引導學生學習方式的變革,使學生地理綜合思維能力得到提高,為高中地理學習奠定牢固根基,這是初中區(qū)域地理教學刻不容緩的任務。

一、主題探究教學法的定義及優(yōu)勢

主題探究教學法,是指以初中地理新課程標準為依據,在對教材和學情全面分析的基礎上,圍繞確定的主題,精心設計探究問題串,將地理學科知識、學生生活實際和思維探究融為一體,運用音視頻、教具、圖文材料等營造探究情境,調動學生探究熱情,激發(fā)學生探究欲望,使學生在探究中發(fā)現問題、感悟規(guī)律和解決問題,從而有效構建地理知識體系,提高學生地理綜合思維能力的一種教學方法。與傳統(tǒng)“八股式”的區(qū)域地理教學方法相比,主題探究教學法有以下優(yōu)勢:一是目標取向上,前者側重于區(qū)域地理知識的展現,是從因到果的知識點線性串聯;而后者是基于創(chuàng)設的主題下,以解決問題為目標、探究問題為路徑,精心設計問題串,逐步釋惑解疑、據果探因的過程;二是教學方法上,前者是以教師為主體的講授式教學方法,而后者是基于某區(qū)域最具特色的地理特征確定探究主題,運用主題創(chuàng)設探究情境和圍繞主題精心設計問題串,激發(fā)學生主動深入探究、解決地理問題的教學方法。筆者以人教版八年級下冊第八章第二節(jié)“干旱的寶地——塔里木盆地”為例,呈現初中區(qū)域地理主題探究課堂教學的基本環(huán)節(jié),并深刻反思實施過程,以期為同仁們提供借鑒經驗。

二、初中區(qū)域地理主題探究教學的實踐

筆者對初中地理新課標及備課過程中所搜集到的資料進行整理后,以塔里木盆地的“不毛之地與風水寶地”兩大沖突地理特點為主題,進行本節(jié)教學內容的設計,以此來說明在主題探究式的初中區(qū)域地理課堂教學中對學生綜合思維能力培養(yǎng)的落實。

(一)播放《夢斷樓蘭》視頻片段

視頻講述了樓蘭王被殺后,樓蘭古國把含恨自殺的王后和珍寶埋在羅布泊邊并舉國遷移,從此樓蘭古國消失,成了不解之謎。通過視頻,學生初步了解樓蘭古國的自然環(huán)境特征,并激發(fā)了探究其消失原因的欲望。教師可以從《航拍中國——新疆》截取羅布泊、樓蘭古城位置示意圖,結合“樓蘭古國在哪里?”的問題來完成本節(jié)課的導入。

(二)“不毛之地”主題探究

1.利用課件展示塔里木盆地的景觀圖,讓學生直觀地感受這里是個“不毛之地”。然后設置以下問題串:

(1)塔里木盆地地表景觀以什么為主?

(2)我國面積最大的沙漠在哪里?分布在我國哪個地形區(qū)?

(3)從本區(qū)景觀推斷塔里木盆地自然環(huán)境特征并確定其氣候類型,描述氣候特征。

(4)干旱的氣候對河流會有什么影響?

2.探究塔里木盆地氣候干旱的成因

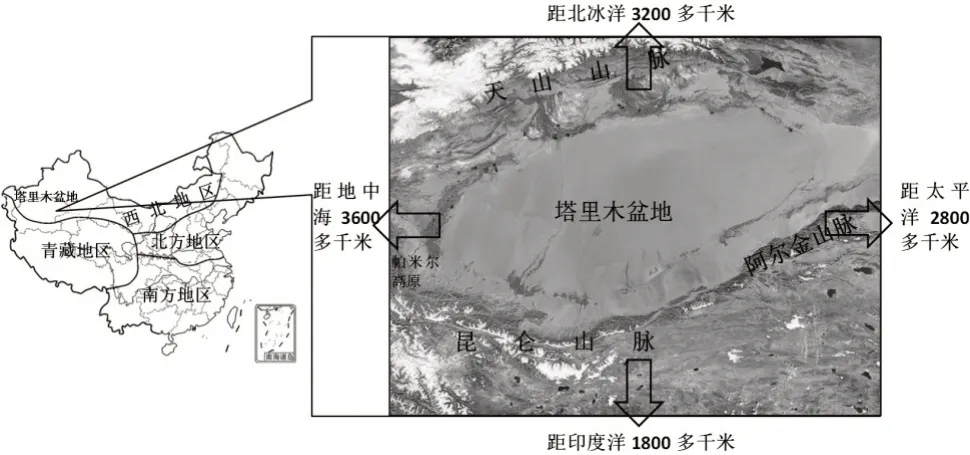

利用課件展示圖1,探究塔里木盆地氣候干旱的成因,完成學案中的思維導圖(如圖2)。思維導圖建構的邏輯思維如下:由于深居內陸,距海遙遠,及周圍高大山脈的阻擋,使來自海洋的暖濕氣流難以到達,降水稀少,氣候干旱。其氣候類型是溫帶大陸性氣候,使地表景觀以戈壁、荒漠為主,河流稀少且多為內流河,本區(qū)最大的河流是塔里木河。

圖1 塔里木盆地位置示意及地形圖

圖2 塔里木盆地氣候特征及成因分析

通過觀察景觀圖,學生能獲取塔里木盆地是不毛之地的感觀認知,然后通過文字及氣候圖表資料,感受其干旱程度,從而歸納區(qū)域突出自然特征。教師再讓學生仔細閱讀圖1 獲取信息,分析區(qū)域地理特征形成的原因。創(chuàng)設本探究主題的企圖,是引導學生掌握區(qū)域突出特征,學會從要素綜合視角分析區(qū)域地理要素間相互影響的方法。

3.探究樓蘭人如何快速找到新居住地

(1)播放羅布泊考察視頻。利用視頻創(chuàng)設樓蘭人再次被迫舉族遷移,尋找新居住地的探究情境。

(2)展示綠洲、人口、城鎮(zhèn)和交通線分布圖(如圖3),分小組探究如果你是樓蘭人首領,如何帶領族人快速找到新居住地,并說明原因。

圖3 綠洲、人口、城鎮(zhèn)和交通線分布圖

(3)為什么這些地方有水源?

(4)塔里木盆地人口、城鎮(zhèn)的分布有什么特點?為什么?

(5)交通線的分布有什么特征?

本探究主題運用角色扮演法探究如何快速找到新居住地。要解決這個問題,學生要先觀察地圖,獲取綠洲分布信息,歸納其空間分布特點,再運用區(qū)域地理要素間的相互作用方法,分析綠洲空間分布特點形成的原因。該探究的設計旨在引導學生察看地圖中某種地理事物的空間分布格局,進而分析區(qū)域內地理因素間的聯系如地形與水、水與綠洲等,以及自然因素與人文因素之間的聯系,如綠洲與人口城鎮(zhèn)、人口城鎮(zhèn)與交通線的關系等,從而達到培養(yǎng)學生綜合思維能力的目的。

(三)“風水寶地”主題探究

1.展示一組綠洲景觀圖,讓學生欣賞綠洲優(yōu)美風景和感受豐富的物產。如此能給學生制造認知上的沖突,激發(fā)學生繼續(xù)探究塔里木盆地的興趣——不毛之地變成了風水寶地。

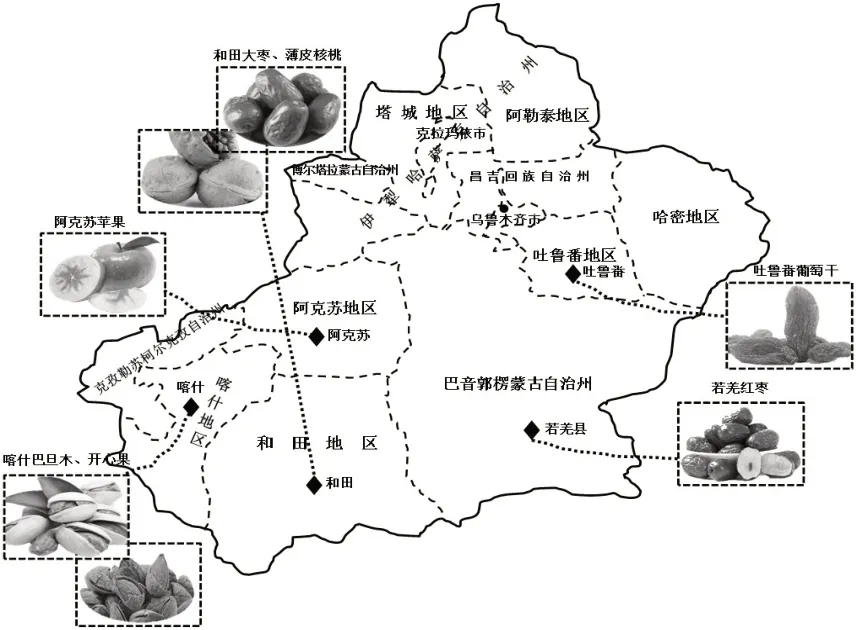

2.“綠洲淘寶”,學生上臺介紹塔里木盆地綠洲的特產。讓學生身臨其境地感受風水寶地中多樣的寶貝。這里有瓜果之鄉(xiāng)、優(yōu)質果品和商品棉生產基地之稱,利用圖文材料來說明這里還是我國重要的畜牧業(yè)基地、豐富的特色文化及油氣資源。塔里木盆地是名符其實的風水寶地。

3.開發(fā)風水寶地

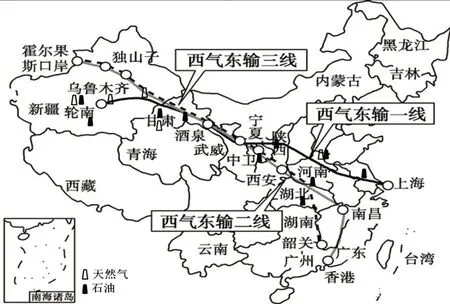

(1)展示圖4-8,假設你是投資商,選擇在塔里木盆地成立哪家公司?請選擇相應地圖及材料說明理由。思考方向提示:油氣投資公司,請從本區(qū)的資源、市場、運輸、利益等方面考慮;旅游公司,請從本區(qū)的旅游資源、特色線路及市場等方面來闡述。

(2)根據所選項目,思考保護當地生態(tài)環(huán)境的措施。學生通過對投資油氣公司或旅游項目的理由說明這兩個開放性問題的探究,學會分析如何利用當地的自然資源及人文條件,因地制宜地發(fā)展經濟,并且運用區(qū)域間的自然、人文條件、市場等差異,開展區(qū)域間的經濟合作。設置本主題探究的企圖,是引導學生仔細觀察地理圖表與資料,從中獲取信息來綜合分析區(qū)域人地關系問題,培養(yǎng)學生的空間綜合和要素綜合的地理思維能力。教師再通過“在開發(fā)過程中保護當地生態(tài)環(huán)境措施”問題的探討,讓學生體會人類開發(fā)利用自然和保護自然的兩難問題,感受發(fā)展經濟過程中生態(tài)環(huán)境保護的重要性,從而達成人地關系核心素養(yǎng)在課堂上的落實。

圖4 塔里木盆地油氣資源分布圖

圖5 西氣東輸

圖6 新疆主要畜種分布圖

圖7 新疆部分優(yōu)質果品生產基地分布圖

圖8 新疆部分景點分布圖

三、初中區(qū)域地理主題探究教學實踐的反思

這節(jié)課筆者以“不毛之地”和“風水寶地”兩大主題串聯起本節(jié)課程內容的教學,探究本區(qū)干旱的成因及其對地表景觀和人口、城鎮(zhèn)與交通分布的影響;探究如何利用本區(qū)優(yōu)勢條件,因地制宜且可持續(xù)地發(fā)展經濟。本教學設計的實施關鍵在于探究主題的遴選、探究情境的創(chuàng)設、探究問題串的設置,學生自主探究的引導等環(huán)節(jié)的把握。在課堂教學中,從區(qū)域自然環(huán)境突出特征的歸納到區(qū)域內各地理要素之間的相互影響的分析;再到區(qū)域間不同條件的差異,區(qū)域間發(fā)展與聯系的探討,呈現了學生綜合思維水平由低級到高級逐漸訓練的過程。

通過以上教學實踐筆者認為,在初中區(qū)域地理教學中運用主題探究教學法能有效突破目前初中區(qū)域地理教學中存在的困境,是符合筆者所在省份地理中考命題趨勢、專注于思索培養(yǎng)學生地理綜合思維和探究能力的一種教學方法。它可以較好地激起學生探究的興致,從而有效提高教學效率。當然其教學效果能否充分發(fā)揮,是筆者及所有地理人今后應不斷摸索和努力的方向。