陜西省經濟發展與生態環境耦合協調發展研究*

唐曉靈 馮艷蓉 杜 莉

(西安建筑科技大學管理學院,陜西 西安 710055)

近年來,生態惡化和環境污染等問題已成為制約區域經濟高效綠色發展的瓶頸。經濟發展與生態環境是否協調發展以及如何使之協調發展是區域能否實現可持續發展的關鍵,具有重要的現實意義。國外學者主要借助經濟增長理論模型來探討經濟與環境協調發展的問題,并側重于研究生態環境對經濟發展的約束,通過調節經濟增長模式來達到經濟與環境的動態平衡[1-2]。國內學者對經濟發展與生態環境之間的關系也開展了大量的研究,均揭示了經濟發展與生態環境間相互影響、互為共生的耦合關系。

陜西省作為“絲綢之路”的起點和“一帶一路”建設的核心區,其戰略地位和區位優勢不言而喻,但長期以來水土流失、土地荒漠化、環境污染等問題突出,經濟發展與生態環境保護的矛盾在較長時間內將持續存在。因此,本研究擬對2008—2018年陜西省經濟發展與生態環境的耦合協調關系進行研究,揭示該區域經濟發展與生態環境的耦合規律及其動態特征,進而明確影響經濟與環境兩者協調性的重要因素,探索區域經濟與生態環境協調可持續發展的全新道路。

1 研究設計

1.1 評價指標體系構建

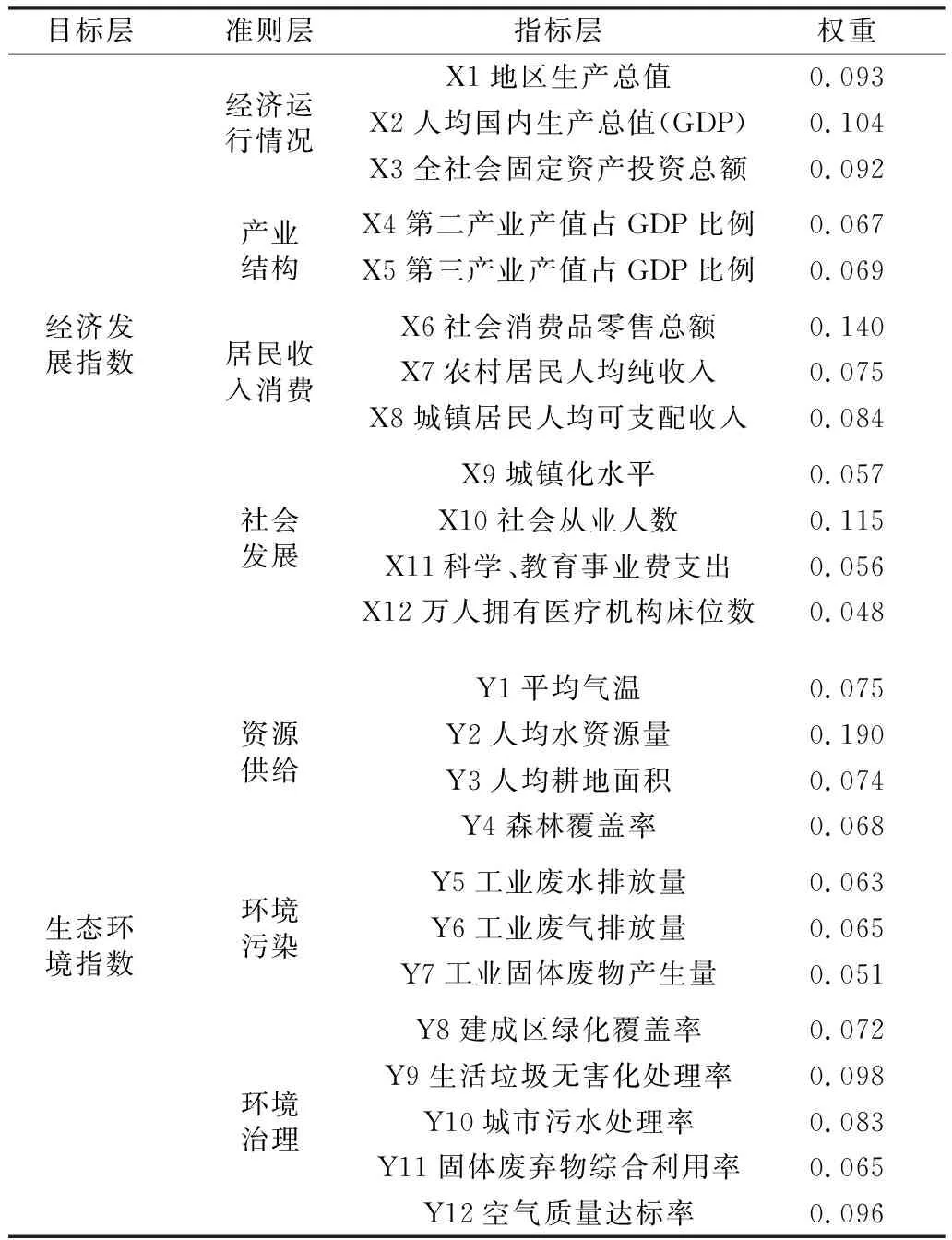

在遵循科學性、完整性和可操作性原則的基礎上,參考文獻[3]、[4]關于我國西北地區經濟環境可持續發展綜合指標體系成果,并結合陜西省實際狀況及咨詢相關行業專家,最終構建了陜西省經濟發展指數與生態環境指數指標體系,具體見表1。各指標權重采用適用性較廣泛的熵權法確定,并通過線性加權法得到陜西省各城市經濟發展指數和生態環境指數。

表1 陜西省經濟發展指數與生態環境指數指標體系及權重

1.2 研究方法

1.2.1 經濟發展與生態環境耦合協調水平測度

耦合協調度被用于度量系統間或系統內各要素彼此和諧一致的程度,能反映系統間耦合協調水平,因此本研究構建耦合協調度模型來反映經濟發展與生態環境的交互耦合協調水平。具體模型如下:

(1)

T=αU1+βU2

(2)

(3)

式中:C為耦合度;U1為經濟發展指數;U2為生態環境指數;k為調節系數,取經驗值2[5];T為經濟與生態環境系統的綜合評價指數;α、β為待定系數,考慮到經濟發展與生態環境保護同等重要,故取α=β=0.5;D為耦合協調度。

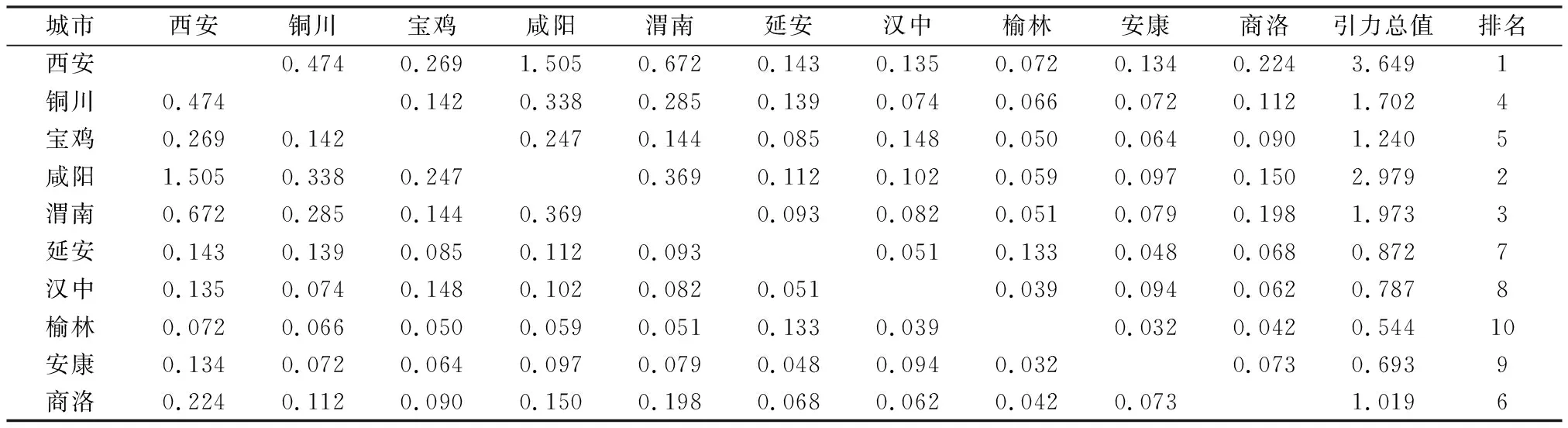

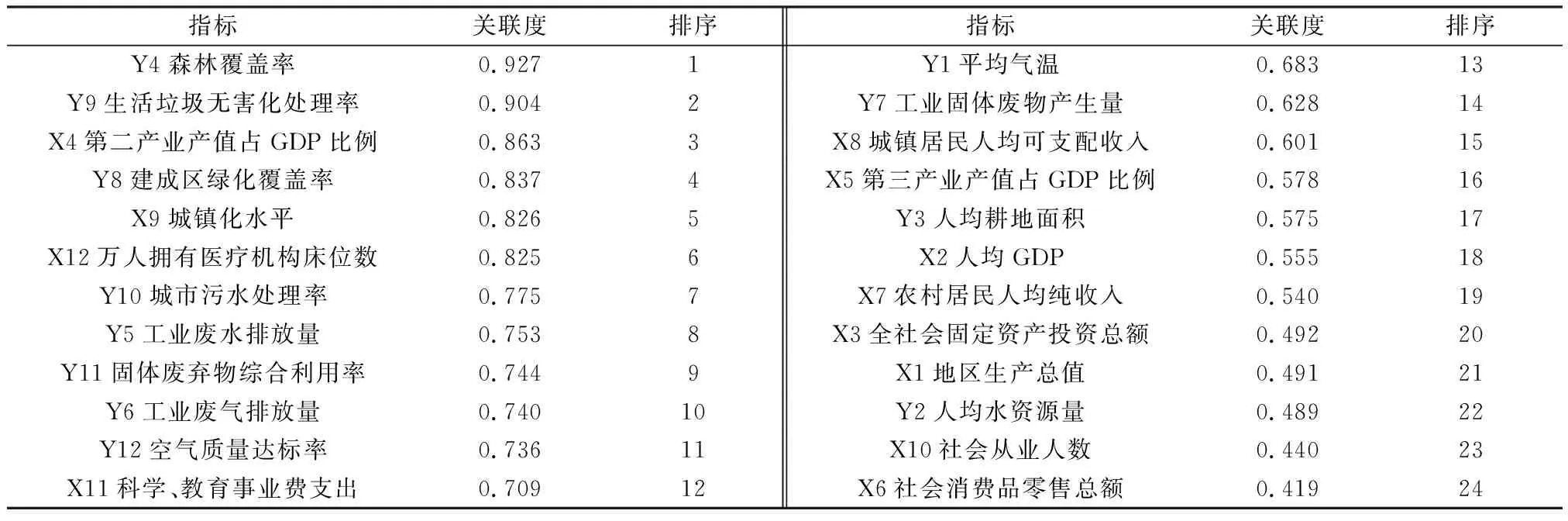

按照耦合協調度將耦合協調水平劃分為5個等級:優質協調發展(0.8 1.2.2 經濟發展與生態環境耦合協調的空間聯系強度測度 借鑒牛頓引力模型的一般形式構建耦合協調引力模型[6],以研究城市間的耦合協調空間聯系強度。計算公式如下: (4) 式中:fij為城市i對城市j的耦合協調引力水平;qi、qj分別為城市i、j的經濟發展與生態環境的耦合協調度;dij為城市i、j之間的時間距離。 本研究時間距離選用公路和鐵路兩種最具代表性的出勤時間距離進行加權表示,其權重=1/2×(鐵路(公路)客運量/總客運量+鐵路(公路)貨運量/總貨運量)[7]。經計算,陜西省公路、鐵路權重分別為0.9、0.1。若城市間僅有一種交通方式,則權重設為1.0[8]。其中,公路出勤時間用城市間最短公路距離除以80 km/h所得,城市間最短公路距離來自《西北地區公路里程地圖冊》,鐵路出勤時間來自中國鐵路客戶服務中心。 1.2.3 經濟發展與生態環境耦合協調度的影響因素分析模型 灰色關聯度分析法旨在度量兩個因素之間的關聯度,得出對系統產生影響的主次要因素,廣泛應用于對復合系統的量化研究[9]。本研究選用灰色關聯度分析法對經濟發展和生態環境各指標進行測算,以便明晰陜西省經濟發展與生態環境耦合協調發展的主要影響因素。計算過程如下: 第1步:構建經濟發展與生態環境耦合協調度的參考序列和經濟發展與生態環境評價指標體系中各個指標的比較序列。 第2步:計算參考序列和比較序列的兩級最大差(Smax)與最小差(Smin)。 第3步:按照式(5)求參考序列和比較序列的灰色關聯系數(ξr(t))。 (5) 式中:ρ為分辨系數,取值一般為[0,1],本研究取ρ=0.5;Sr(t)為第r個指標在第t年的比較序列。 第4步:按照式(6)計算灰色關聯度值(Vr(t))。 (6) 式中:n為年份總個數;t為年份序號。 數據主要來源于2009—2019年陜西省統計年鑒,2008—2018年陜西省水資源公報、陜西省環境質量狀況公報及各城市國民經濟和社會發展統計公報,對于個別缺失數據利用插值法進行補充完善。 2008—2018年陜西省經濟發展指數和生態環境指數見表2和表3。總體而言,陜西省經濟發展指數滯后于生態環境指數,其原因可能在于陜西省近些年來雖經濟增速令人矚目,但經濟基礎仍薄弱,且長期產業結構不合理、對外開放程度低等導致整體經濟發展水平不高,同時近些年陜西省開始重視環境保護工作,生態環境顯著改善,因此區域整體經濟發展滯后于生態環境建設。從時間上看,陜西省經濟發展指數和生態環境指數均呈現波動上升的趨勢,兩者在過去11年分別上升了3.9%和13.8%,表明近年來陜西省在經濟發展和生態建設方面均取得了一定的成果。分城市看,區域各城市間經濟發展不平衡,西安占據“一家獨大”的地位,歷年經濟發展指數均值在0.9以上,而其余城市的經濟發展指數均值都在0.5以下,未來有待進一步加強區域經濟建設,縮小城市間經濟發展差距。相對于經濟發展指數而言,各城市間的生態環境指數差異較小,大部分城市的生態環境指數均值都在0.4~0.6。 表2 2008—2018年陜西省經濟發展指數 表3 2008—2018年陜西省生態環境指數 由表4可知,2008—2018年,陜西省經濟發展與生態環境的耦合協調狀況總體呈逐漸改善的趨勢。按耦合協調類型來看,西安、寶雞、榆林、延安和咸陽5市均屬于良好協調發展類型,銅川、渭南和漢中3市屬于低水平協調發展類型,商洛和安康2市尚處于輕度失調發展階段。西安作為省會城市,其經濟發展水平較高,能為生態環境保護提供強有力的技術、資金支持,使得其經濟發展與生態環境趨于協調。寶雞和咸陽均屬于“工業強市”,擁有扎實的工業基礎、較完整的工業門類及優越的地理環境優勢,因此能實現良好協調發展。榆林和延安屬于陜北區域資源型城市,主要依靠石油、煤炭開采拉動經濟增長,因此也能較好實現經濟環境協調發展。商洛和安康地處陜南區域,生態環境狀態優良,但經濟發展水平相對落后,人才資源匱乏、創新能力不足、產業結構不合理等導致經濟與環境相對失調。 表4 2008—2018年陜西省經濟發展與生態環境的耦合協調度 2.4 陜西省經濟發展與生態環境耦合協調空間聯系強度分析 由表5可看出,西安對其他9個城市的耦合協調空間聯系強度最高,引力總值達到了3.649;安康和榆林的對外耦合協調空間聯系強度最低,引力總值僅為0.693和0.544。西安的經濟發展與生態環境建設都具有明顯的優勢,加之便利的交通條件和寬松的人才引進政策,使其成為區域耦合協調的主要引力作用源。榆林和安康分別位于陜西省最北方和最南方,與其余城市空間距離較遠,交通可達性較弱,因此導致與其他城市間的空間聯系最弱。單個城市間僅西安和咸陽的耦合協調空間聯系強度高,引力總值在1.5以上,西安和渭南引力總值為0.672,其余城市間都在0.5以下,這說明陜西省經濟發展與生態環境耦合協調的區域空間聯系較弱,亟待加強區域空間聯系。 表5 2008—2018年陜西省各城市間經濟發展與生態環境平均耦合協調引力矩陣 2.5 陜西省經濟發展與生態環境耦合協調發展影響因素分析 由表6可知,陜西省經濟發展與生態環境耦合關系評價指標體系中的24個指標均對兩者耦合協調度有不同程度的影響。選取關聯度大于0.7的指標,即排名前12個指標進行主要分析。從經濟發展系統來看,城鎮化水平、產業結構和科教文衛基礎建設均對陜西省經濟環境耦合協調度具有較大的影響。近年來,陜西省城鎮化進程明顯加快,人口和產業集聚效應逐漸增強,有助于推進經濟建設進程。借助資源優勢第二產業一直是陜西省經濟發展的核心動力,但第二產業在拉動經濟快速增長的同時容易帶來嚴重的“結構性污染”,應加快產業結構由“重型化”格局向“輕型化”格局的轉型升級。陜西省在科技、教育、文化、醫療建設等方面優勢明顯,為經濟建設提供了良好的社會基礎保障。因此,城鎮化水平、產業結構和科教文衛基礎建設均能通過提高經濟發展質量和水平進而提升經濟環境的耦合協調度。從生態環境系統來看,城市環境治理力度和工業“三廢”污染物排放量也是影響陜西省經濟環境耦合協調度的重要因素。其中,森林覆蓋率、生活垃圾無害化處理率、建成區綠化覆蓋率、空氣質量達標率、循環經濟下的廢棄物綜合利用率和污水處理率等都與耦合協調度關系密切。長期以來,陜西省在環境污染治理方面投入了大量資金和技術,持續增加環境治理力度和大力發展循環經濟有利于提升區域整體耦合協調水平。工業“三廢”中廢水排放量和廢氣排放量也對耦合協調度影響較明顯,說明減少工業污染物排放量、采用清潔生產模式有利于推進經濟環境系統整體耦合協調發展。 表6 陜西省經濟發展與生態環境耦合協調度的影響因素及排名 (1) 2008—2018年,陜西省經濟發展指數與生態環境指數均呈現波動上升的趨勢,整體經濟發展指數滯后于生態環境指數。區域各城市間經濟發展不平衡,西安占據“一家獨大”的地位,未來有待進一步加強區域經濟建設,縮小城市間經濟發展差距。 (2) 2008—2018年,陜西省經濟發展與生態環境的耦合協調狀況總體呈逐漸改善的趨勢。按耦合協調類型來看,西安、寶雞、榆林、延安和咸陽5市均屬于良好協調發展類型,銅川、渭南和漢中3市屬于低水平協調發展類型,商洛和安康2市尚處于輕度失調發展階段。 (3) 陜西省經濟發展與生態環境耦合協調的區域空間聯系較弱,亟需加強區域空間聯系,其中西安是區域耦合協調的主要引力作用源,安康和榆林對外耦合協調空間聯系最弱。各城市自身經濟發展、生態環境建設及交通可達性水平均是影響耦合協調空間聯系強度的重要因素。 (4) 城鎮化水平、產業結構、科教文衛基礎建設、環境治理力度及工業“三廢”污染物排放量是影響陜西省經濟環境耦合協調度的主要因素,今后應重點通過這些方面來助力區域經濟環境耦合協調水平的提升。 (5) 緩解陜西省經濟發展與生態環境之間的矛盾,其根本在于轉變傳統“先污染、后治理”的粗放型經濟增長方式,牢固樹立“生態文明,綠色發展”理念,積極探索經濟發展與生態環境建設協調可持續發展道路。基于本研究結論得到以下政策啟示:對于城市內部而言,應結合各城市自身發展情況大力發展經濟,著力增強城鎮化發展水平和城市基礎設施建設,合理推進產業結構轉型升級,提升生產工藝減少污染物排放,加大對環境的保護、投入和治理力度,同時以科技創新為動力積極開發清潔能源,促進經濟和生態效益同步提高。對于區域層面而言,應加強區域合作,增強各城市間彼此空間聯系,重點進行交通運輸網絡建設,充分發揮西安對周圍城市的輻射帶動作用,縮小城市間經濟發展和生態環境建設差距,進而推動陜西省真正實現區域內部良性互動、協調發展的局面。2 實證分析

2.1 數據來源

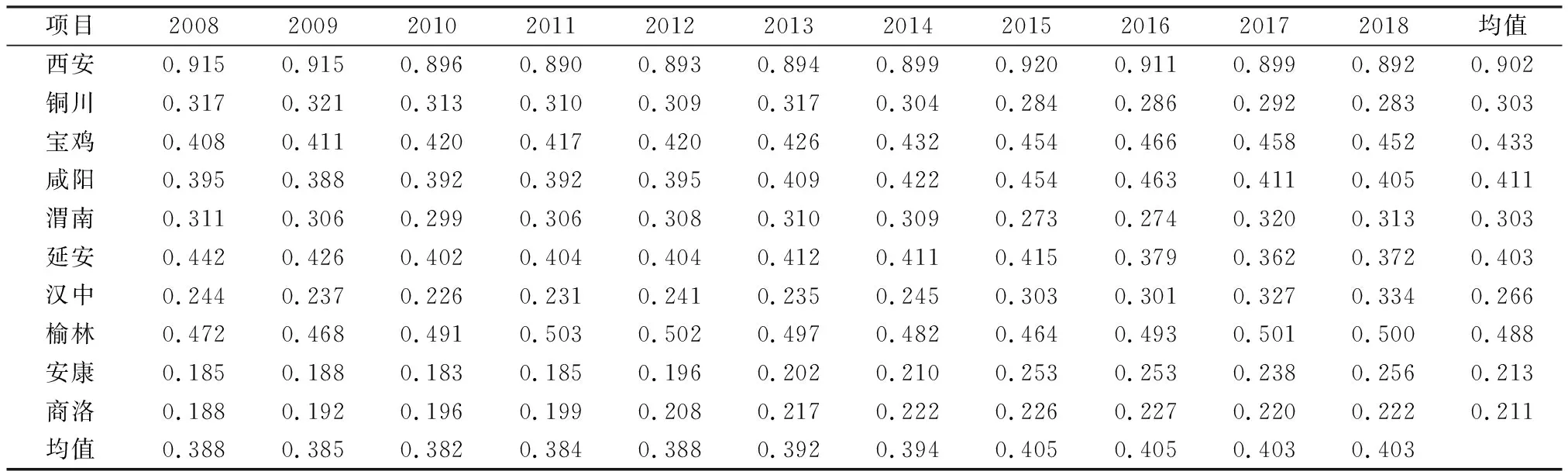

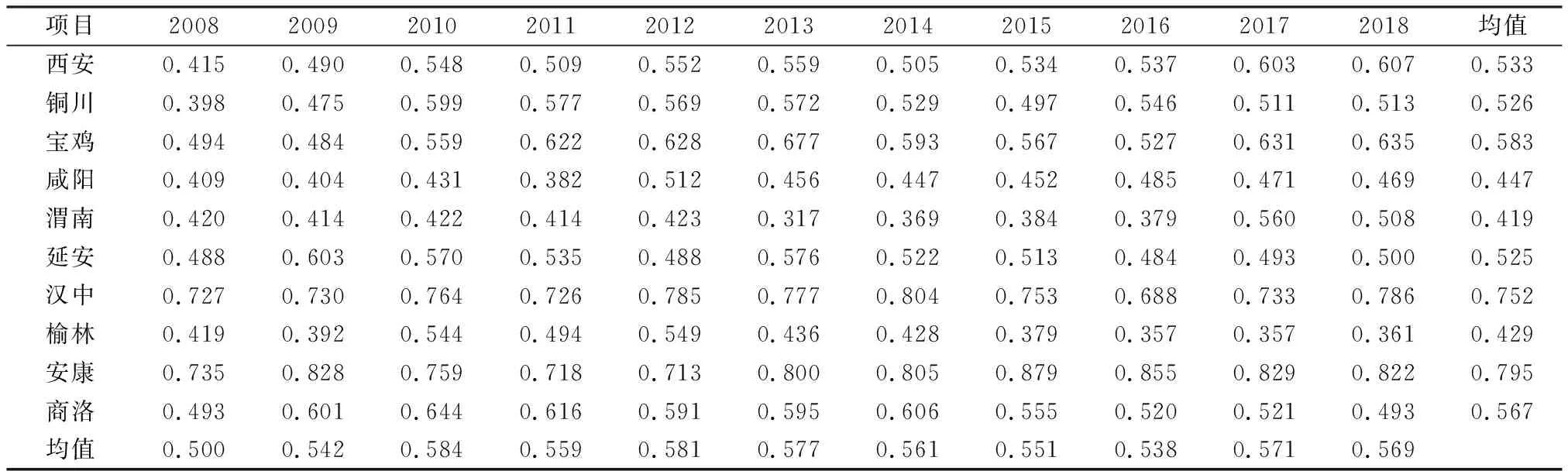

2.2 陜西省經濟發展與生態環境指數分析

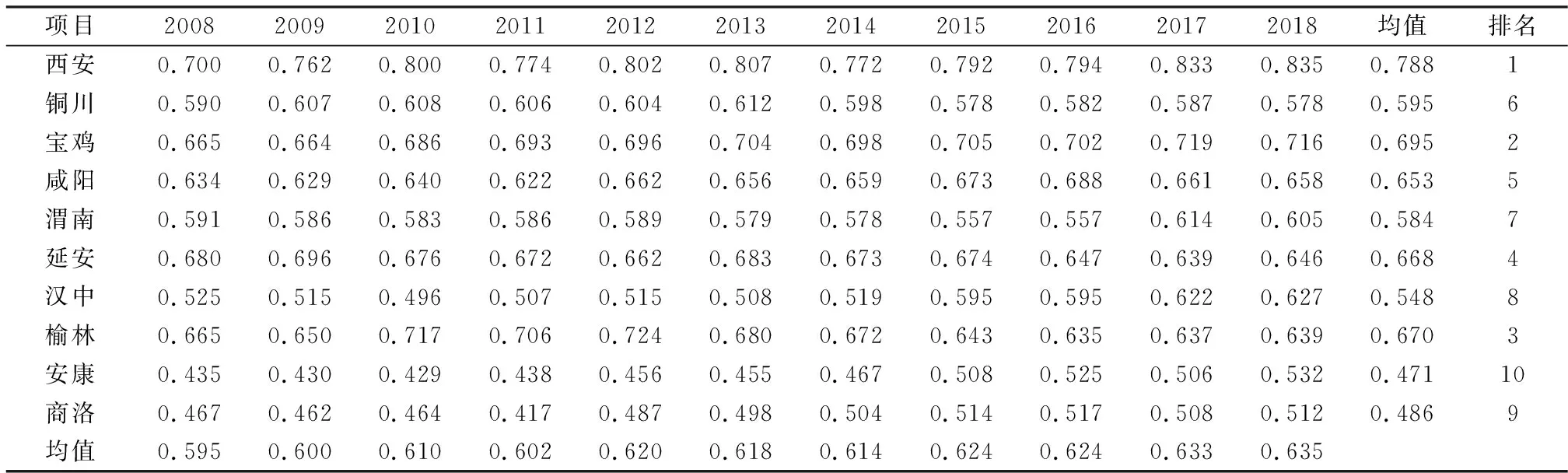

2.3 陜西省經濟發展與生態環境耦合協調水平分析

3 結論及建議