建制變革與治理轉(zhuǎn)型:邊疆治理現(xiàn)代化視野下的“撤地設(shè)市”研究

朱金春

2014年至今,新疆、西藏等邊疆地區(qū)掀起了“撤地設(shè)市”的熱潮。新疆哈密、吐魯番,西藏昌都、山南、林芝、日喀則、那曲等“地區(qū)”紛紛“撤地”,建立地級(jí)市,而新疆雙河、霍爾果斯、可克達(dá)拉,云南香格里拉也先后設(shè)市或撤縣設(shè)市。其他依然還是“地區(qū)”建制的地區(qū),諸如新疆喀什、和田、阿克蘇、塔城、阿勒泰,西藏阿里等地也都積極籌劃并推進(jìn)“撤地設(shè)市”,并得到了自治區(qū)政府和民政部的支持。邊疆地區(qū)行政建制在短時(shí)間內(nèi)的集中變化引起了人們的極大關(guān)注。人們普遍認(rèn)識(shí)到,“撤地設(shè)市”這一行政區(qū)劃建制的變革將推動(dòng)邊疆地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與城鎮(zhèn)化進(jìn)程,一些學(xué)者也指出“一帶一路”倡議是推動(dòng)邊疆行政建制變革的重要?jiǎng)右颉T趦?nèi)地已經(jīng)全部完成“撤地設(shè)市”甚至在某些地區(qū)開始先行探索省管縣體制的背景下,邊疆省份依然還存在著“地區(qū)”行署,可以說在建制變革上相對(duì)滯后。分析其原因,除了地廣人稀、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展落后外,邊疆在國防、安全等方面的戰(zhàn)略地位也使得國家在行政建制上有著相對(duì)特殊的安排。當(dāng)前邊疆地區(qū)的“撤地設(shè)市”,一方面是由于邊疆地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展催生了行政建制變革的需求,另一方面則是因?yàn)閲覍?duì)邊疆地位的認(rèn)識(shí)發(fā)生了重要變化。當(dāng)前學(xué)界對(duì)邊疆地區(qū)“撤地設(shè)市”等行政建制變革討論的重點(diǎn)集中于這一變革在促進(jìn)邊疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與推動(dòng)城市化建設(shè)等議題上,其中:吳建民等指出邊疆地區(qū)的行政區(qū)劃調(diào)整的目標(biāo),一是構(gòu)建以城市為載體的治理體系,改善政區(qū)結(jié)構(gòu),二是打造全面開放的陸界政區(qū)空間格局。①吳建民、丁疆輝:《2000年以來中國縣級(jí)行政區(qū)劃調(diào)整的類型、特征及趨勢(shì)分析》,《熱帶地理》2018年第6期。在“一帶一路”建設(shè)舉措的討論中,學(xué)者們也指出“撤地設(shè)市”是擴(kuò)大對(duì)外開放的必要舉措。②林拓、申立:《在新格局入口處:國家戰(zhàn)略與政區(qū)改革——2014年度中國行政區(qū)劃變動(dòng)的分析》,《經(jīng)濟(jì)社會(huì)體制比較》2015年第4期。并且還就西藏林芝的“撤地設(shè)市”成效進(jìn)行了分析。①吳金群、廖超超:《尺度重組與地域重構(gòu)——中國城市行政區(qū)劃調(diào)整40年》,上海:上海交通大學(xué)出版社,2018年,第121—124頁。但是,有關(guān)“撤地設(shè)市”對(duì)邊疆治理所產(chǎn)生的影響卻少有深入的討論。事實(shí)上,“撤地設(shè)市”是邊疆治理在制度與組織上的重要變革,意味著邊疆治理在新的歷史條件下的轉(zhuǎn)型、重構(gòu)與優(yōu)化。那么,應(yīng)該如何認(rèn)識(shí)和理解邊疆行政建制變革進(jìn)程中的“撤地設(shè)市”?“撤地設(shè)市”如何體現(xiàn)并推動(dòng)邊疆治理的轉(zhuǎn)型、重構(gòu)與優(yōu)化?“撤地設(shè)市”后將面臨哪些問題又該如何應(yīng)對(duì)?為此,本文擬在邊疆治理現(xiàn)代化的視野下對(duì)邊疆地區(qū)新一輪的“撤地設(shè)市”進(jìn)行考察,并就這一建制變革所推動(dòng)的邊疆治理轉(zhuǎn)型及相關(guān)問題作一討論。

一、邊疆行政建制變革視野下的“撤地設(shè)市”

(一)新一輪“撤地設(shè)市”的基本情況

在20世紀(jì)80年代之前,無論內(nèi)地還是邊疆,“地區(qū)”都是地級(jí)行政建制的主要形式。從1983年開始,國家推動(dòng)地級(jí)行政區(qū)改革,全國大部分地區(qū)紛紛“撤地設(shè)市”,建立起地級(jí)市。而邊疆地區(qū)的行政建制調(diào)整則顯得較為滯后,到2014年6月全國范圍內(nèi)的“地區(qū)”建制僅剩14個(gè),都分布在邊疆地區(qū),其中新疆7個(gè)、西藏6個(gè)、黑龍江1個(gè)。②據(jù)行政區(qū)劃網(wǎng)查詢整理,http://www.xzqh.org/html/,2021年4月21日。事實(shí)上,內(nèi)蒙古自治區(qū)的“盟”在一定意義上也是類似于“地區(qū)”的地區(qū)級(jí)建制。盟行政公署作為自治區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu),履行自治區(qū)賦予的各項(xiàng)職責(zé),在機(jī)構(gòu)性質(zhì)、職能職責(zé)、運(yùn)行方式上與地區(qū)行政公署基本類似。內(nèi)蒙古自治區(qū)的興安、阿拉善、錫林郭勒3個(gè)盟尚未撤盟設(shè)市。③《內(nèi)蒙古自治區(qū)政府網(wǎng)——行政區(qū)劃》,http://www.nmg.gov.cn/asnmg/yxnmg/xzqh/nmgzzqgk,2021年4月21日。這樣,到2014年6月,邊疆省份派出性質(zhì)的地區(qū)級(jí)建制實(shí)際上有17個(gè)。

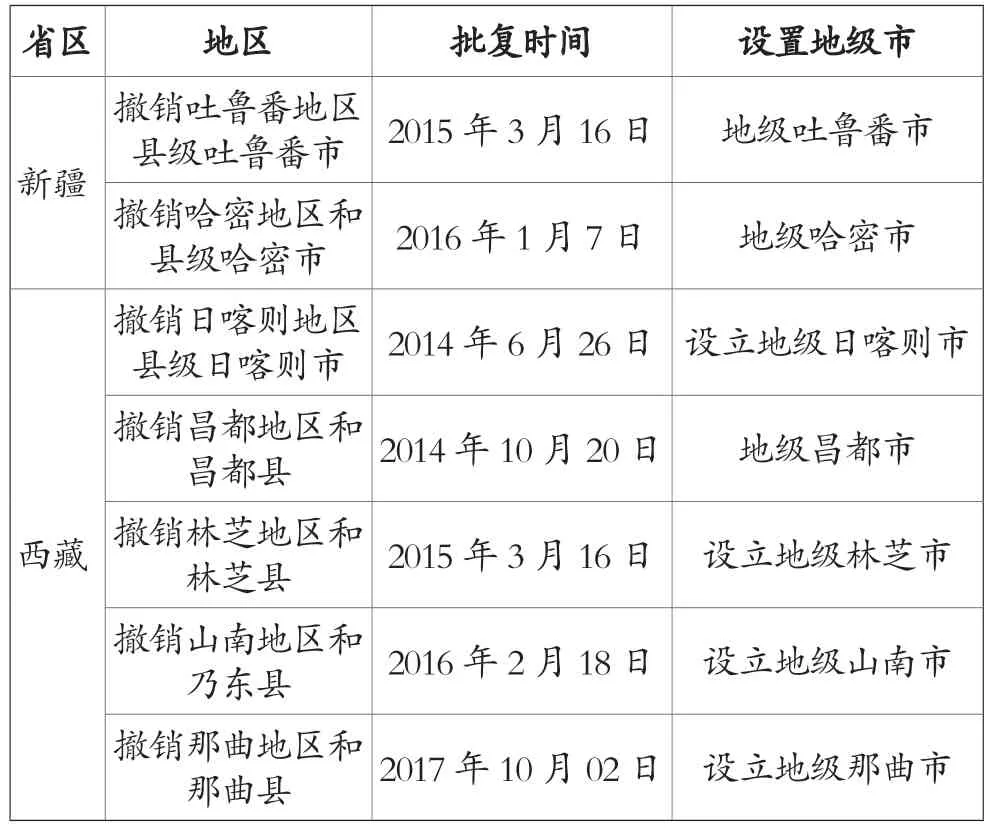

西藏自治區(qū)政府在“十四五”規(guī)劃中指出“優(yōu)化行政區(qū)劃設(shè)置,推進(jìn)撤地設(shè)市、撤縣設(shè)市(區(qū))、撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn)(街道)”④《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》,《西藏日?qǐng)?bào)(漢)》2021年1月14日,第1版。,新疆維吾爾自治區(qū)在《2020年度政府工作報(bào)告》中指出要“有序推進(jìn)撤地設(shè)市、撤縣設(shè)市”⑤雪克來提·扎克爾:《政府工作報(bào)告:2021年2月1日在新疆維吾爾自治區(qū)第十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上》,《新疆日?qǐng)?bào)(漢)》2021年2月7日,第1版。,民政部也指出“要支持西藏、新疆進(jìn)一步優(yōu)化行政區(qū)劃設(shè)置”⑥《努力開創(chuàng)民政系統(tǒng)援藏援疆工作新局面——民政部召開第三次全國民政系統(tǒng)援藏援疆工作視頻會(huì)議》,http://www.mca.gov.cn/article/xw/mzyw/202101/20210100031591.shtml,2021年1月6日。。新一輪“撤地設(shè)市”從西藏日喀則地區(qū)開始,2014 年6 月26 日國務(wù)院正式批復(fù)同意撤銷日喀則地區(qū)和縣級(jí)日喀則市,設(shè)立地級(jí)日喀則市。⑦據(jù)行政區(qū)劃網(wǎng)查詢整理,http://www.xzqh.org/html/show/xz/36933.html,2021年4月21日。從2014 年的日喀則開始到2017 年的那曲,3 年多的時(shí)間內(nèi)邊疆省份共有9 個(gè)地區(qū)“撤地設(shè)市”(見表1),在時(shí)間與地域上都相對(duì)集中,引起了人們的廣泛關(guān)注。

表1 新一輪“撤地設(shè)市”簡(jiǎn)況表(2014 年以來)

經(jīng)過這一輪“撤地設(shè)市”,邊疆地區(qū)的“地區(qū)”建制減少到10 個(gè)。實(shí)際上,這一輪邊疆地區(qū)的“撤地設(shè)市”還未結(jié)束,因?yàn)槟切┻€未完成“撤地設(shè)市”的地區(qū),也紛紛籌劃推進(jìn),旨在能夠獲批建立地級(jí)市。諸如新疆,在自治區(qū)層面推動(dòng)“撤地設(shè)市”工作。內(nèi)蒙古自治區(qū)12 個(gè)地級(jí)盟市中市的建制已達(dá)9 個(gè),剩余3 個(gè)盟中錫林郭勒也有“撤盟設(shè)市”的呼聲。

無論是已經(jīng)獲批、還是正在籌劃“撤地設(shè)市”的地區(qū),都表現(xiàn)出積極的熱情,并采取多方舉措籌備推進(jìn)。之所以如此,主要是因?yàn)椤俺返卦O(shè)市”這一行政建制變革,對(duì)邊疆地方來說意味著重要的發(fā)展機(jī)遇,將推進(jìn)邊疆地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與城市化進(jìn)程。而“撤地設(shè)市”之所以能夠產(chǎn)生如此積極的影響,原因就在于這一建制變革所引發(fā)的行政建制、機(jī)構(gòu)性質(zhì)、職權(quán)職能上的變化,使得地方政府更有動(dòng)力、權(quán)限與資源發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。而理解這一變化,則是需要從“地區(qū)”與地級(jí)市建制的區(qū)別入手。

(二)“地區(qū)”與地級(jí)市的區(qū)別與差異

“地區(qū)”這一行政建制可以追溯到民國時(shí)期,是省一級(jí)政府的派出機(jī)構(gòu),旨在對(duì)縣級(jí)地方事務(wù)進(jìn)行行政督查。中華人民共和國成立后沿用這一行政建制,并在1970 年將“專區(qū)”改為“地區(qū)”。在中國歷史上行政建制幾經(jīng)變遷,但行政層級(jí)中的省—縣—鄉(xiāng)基本格局沒有太大變化,“地區(qū)”是一個(gè)比較特殊的存在。這是因?yàn)椤暗貐^(qū)”這一建制在很大程度上是一個(gè)“異類”:一方面在層級(jí)關(guān)系上,“地區(qū)”是省—縣—鄉(xiāng)穩(wěn)定三級(jí)建制中的另設(shè)層級(jí),其地位并不穩(wěn)定;另一方面“地區(qū)”行署屬于一種派出機(jī)構(gòu),是虛一級(jí)的準(zhǔn)行政層次行政建制,在性質(zhì)與職能上與一級(jí)政權(quán)有著明顯的區(qū)別。1983 年2月15 日,中共中央、國務(wù)院發(fā)出《關(guān)于地市州黨政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革若干問題的通知》,并決定推廣市管縣體制,也就是“撤地設(shè)市”。到1985 年,全國多數(shù)地區(qū)實(shí)行了市管縣體制。“撤地設(shè)市”以及市管縣體制的推行,改變了地區(qū)行政公署作為省政府派出機(jī)關(guān)的設(shè)置。

“撤地設(shè)市”后設(shè)立的地級(jí)市與“地區(qū)”相比,在行政層級(jí)上是等同的,但是在性質(zhì)與職能上則存在著明顯的區(qū)別,突出表現(xiàn)在機(jī)構(gòu)設(shè)置、行政權(quán)、立法權(quán)、財(cái)政權(quán)以及城鄉(xiāng)發(fā)展指向等方面,如表2所示:

表2 “地區(qū)”與地級(jí)市建制與職能對(duì)比表

由表2 可以看出,“地區(qū)”與地市級(jí)雖然在層級(jí)上是一樣的,但是性質(zhì)、職能上有十分明顯的區(qū)別,突出表現(xiàn)為地級(jí)市已是一級(jí)政權(quán),建立了健全的組織機(jī)構(gòu)。諸如,地級(jí)市可以選舉產(chǎn)生人大代表、政協(xié)委員,按法律程序選舉產(chǎn)生人大、政府和政協(xié)機(jī)構(gòu)及領(lǐng)導(dǎo)班子,這就加強(qiáng)了體系政權(quán)建設(shè),并在社會(huì)治理上有了機(jī)構(gòu)依托。在職能上的關(guān)鍵變化是,地級(jí)市可以根據(jù)憲法與法律制定地方性法規(guī),在決策等方面有更多的自主權(quán),可以行使行政、人事、財(cái)政等方面的權(quán)力,決定本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要事務(wù)。這些對(duì)致力于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地方政府來說無疑具有極大的吸引力。其中,在財(cái)政上,地級(jí)市可以根據(jù)區(qū)域自身發(fā)展的需要,分配使用財(cái)政資金,這將增強(qiáng)和完善政府宏觀決策、管理、調(diào)控功能,促進(jìn)各項(xiàng)要素的合理流動(dòng)和優(yōu)化配置,優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟(jì)布局。在城市發(fā)展與城鎮(zhèn)化上,地級(jí)市能享受國家在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)等方面更多的政策支持,這將推進(jìn)市政建設(shè)、優(yōu)化城市資源配置、提升城鎮(zhèn)化水平。這些都是原來作為派出機(jī)構(gòu)的“地區(qū)”行政公署所不具備的,因此無論是20 世紀(jì)90 年代內(nèi)地還是近期邊疆地區(qū)的“撤地設(shè)市”,地方都表現(xiàn)出積極性與主動(dòng)性。

事實(shí)上,在國家探索“撤地設(shè)市”行政建制變革之前,由于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要,地區(qū)行署就逐漸突破了法律對(duì)其地位與職能的規(guī)定,開始行使其部分地級(jí)市才具有的職能。有學(xué)者就指出:“地區(qū)行署設(shè)有部門齊全的委、辦、局、處,通過這些機(jī)構(gòu),掌握著全區(qū)的人權(quán)、財(cái)權(quán)和物權(quán)。行署不僅對(duì)所屬局、委享有人事調(diào)配、任免權(quán),而且有權(quán)決定所轄縣(市)負(fù)責(zé)人的人選”,“行政公署掌握著全區(qū)的人、財(cái)、物三大權(quán),在全區(qū)行使著最高行政管理權(quán),行政公署是一級(jí)不稱作政府的‘政府’”。①熊文釗:《行政公署的性質(zhì)及其法律地位》,《法學(xué)雜志》1985年第6期。這一事實(shí),也說明了“地區(qū)”建制已經(jīng)難以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要,“撤地設(shè)市”的行政建制變革勢(shì)在必行。

(三)“地區(qū)”建制在邊疆地區(qū)的適應(yīng)性以及變革的必要性

雖然“撤地設(shè)市”能對(duì)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到促進(jìn)作用,但是這一變革需要一些現(xiàn)實(shí)條件,其中最為基礎(chǔ)的是人口數(shù)量與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平,包含了人口、GDP、財(cái)政收入等眾多指標(biāo)。邊疆省份由于地廣人稀、經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)滯后,一些地區(qū)雖然發(fā)展迅速,仍然難以達(dá)到這些指標(biāo),因此就保留了“地區(qū)”建制。事實(shí)上,“地區(qū)”這一建制在一定時(shí)期內(nèi)適應(yīng)了邊疆的特殊地位與發(fā)展現(xiàn)狀,體現(xiàn)了國家對(duì)邊疆地區(qū)的特殊考量。其中主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面:其一,在空間取向上,“地區(qū)”所面向的是縣城與農(nóng)村,而地級(jí)市則更多著眼于城市自身的建設(shè)與發(fā)展,所以“撤地設(shè)市”意味著區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重心從農(nóng)村轉(zhuǎn)向城市。但是在邊疆地廣人稀、經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)滯后的情況下,如果集中促進(jìn)城市發(fā)展的話,人口數(shù)量與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平難以支撐起城市的運(yùn)行與發(fā)展,甚至還會(huì)出現(xiàn)城市占用農(nóng)村資源而造成區(qū)域整體發(fā)展不均衡的情況。此外,在財(cái)政上,這些地區(qū)自身的財(cái)政收入難以支撐一級(jí)獨(dú)立政權(quán)的運(yùn)作,還需要依靠國家、自治區(qū)(省)政府的財(cái)政補(bǔ)貼。所以,在內(nèi)地已經(jīng)普遍完成“撤地設(shè)市”的情況下,邊疆一些地方依然保留“地區(qū)”建制,實(shí)際上是充分考量了邊疆地區(qū)的發(fā)展現(xiàn)實(shí)。其二,在政治與安全上,邊疆具有拱衛(wèi)核心地區(qū)的功能,因此國家在行政建制與區(qū)劃上也會(huì)做出特殊安排,以服從國家的安全與國防戰(zhàn)略。邊疆要拱衛(wèi)核心地區(qū),首先要保障自身的安全與穩(wěn)定,而這往往意味著國家應(yīng)對(duì)邊疆進(jìn)行更為有力的治理。而“地區(qū)”這一行政建制以及地區(qū)行署的派出性質(zhì),則體現(xiàn)了相對(duì)的集權(quán),使國家可以在省、自治區(qū)層面進(jìn)行監(jiān)督與治理。這一看似保守的安排,實(shí)際上有利于保持邊疆地區(qū)的安全、穩(wěn)定與發(fā)展。此外,邊疆治理觀念中對(duì)安全、穩(wěn)定與發(fā)展的傳統(tǒng)認(rèn)識(shí),也在一定程度上制約了邊疆地區(qū)行政建制變革。

“地區(qū)”建制具有歷史延續(xù)性,并在一定歷史時(shí)期內(nèi)有其合理性,但是在邊疆地區(qū)人口聚集且經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的情況下,“地區(qū)”這一建制對(duì)邊疆地區(qū)的穩(wěn)定與發(fā)展逐漸形成了束縛。這樣,“撤地設(shè)市”就逐漸被提上日程,地方政府對(duì)此表現(xiàn)出極高的熱情,積極動(dòng)員、籌謀推進(jìn)。而事實(shí)也證明了,“撤地設(shè)市”可以解除體制機(jī)制的束縛,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展,推進(jìn)城市發(fā)展以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程。例如,廣西賀州在2002年“撤地設(shè)市”后的10年間,城區(qū)人口由2002年的11萬人增長到2012年的28.3萬人,國內(nèi)生產(chǎn)總值增長了兩倍多,②劉發(fā)良:《熱烈慶祝賀州市撤地設(shè)市十周年》,《城市發(fā)展研究》2012年第9期。城鎮(zhèn)化率由2003年的25.69%提升到2012年的38%,③劉發(fā)良:《設(shè)市,賀州發(fā)展更加美好──賀州撤地建市十周年采訪見聞》,《城市發(fā)展研究》2012年第9期。城市建設(shè)發(fā)展迅速,城市面積擴(kuò)大近一倍,形成了“一江兩岸三新區(qū)”的發(fā)展新格局,并定位為“桂東北中心城市、珠三角新明珠”,打造“森林之城、田園都市”的城市形象。

總體上看,“撤地設(shè)市”是隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展程度而逐漸實(shí)施的,在地域上有先有后,在進(jìn)展上有緩有急。邊疆地區(qū)的撤地設(shè)市相對(duì)滯后,也較為謹(jǐn)慎,但是一旦條件成熟,則會(huì)大規(guī)模推進(jìn)。隨著邊疆地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,特別是“一帶一路”倡議的推進(jìn),邊疆由原來經(jīng)濟(jì)格局中的邊緣地帶成為聯(lián)通內(nèi)外的中心,“成為中國當(dāng)下最活躍的政治空間與經(jīng)濟(jì)地帶”①馮建勇:《“一帶一路”的中國邊疆研究新視角》,《新疆師范大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》2016年第1期。,經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要更大的自主空間,這就需要在行政建制上有相應(yīng)的提升,邊疆地區(qū)的“撤地設(shè)市”也就勢(shì)在必行。

二、“撤地設(shè)市”對(duì)邊疆治理現(xiàn)代化的重要意義

作為邊疆地區(qū)行政建制的重要變革,“撤地設(shè)市”解除了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展上的體制機(jī)制束縛,理順了行政關(guān)系,地方政府有了更多的自主性,這不僅將推進(jìn)邊疆地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與城市化建設(shè),適應(yīng)“一帶一路”倡議的總體布局,而且還具有重要的治理意義,將進(jìn)一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、提升治理能力,促進(jìn)邊疆治理的轉(zhuǎn)型與重構(gòu)。

(一)推進(jìn)城市化進(jìn)程并推動(dòng)邊疆治理重心的空間轉(zhuǎn)移

“撤地設(shè)市”行政建制變革的一個(gè)重要指向就是以城市帶動(dòng)農(nóng)村發(fā)展并實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化,這意味著將更加注重城市發(fā)展與建設(shè),發(fā)展重心也將轉(zhuǎn)向城市,并推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。“撤地設(shè)市”對(duì)邊疆地區(qū)城市化建設(shè)的推動(dòng)作用主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面:其一,“撤地設(shè)市”后所設(shè)立的地級(jí)市可以享受在工業(yè)發(fā)展、城市基礎(chǔ)建設(shè)等方面的優(yōu)惠政策,這將大幅度提升城市建設(shè)水平;其二,地級(jí)市有更多的自主權(quán),尤其是立法與財(cái)政方面,這使其可以將更多的政策與資金向城鎮(zhèn)化建設(shè)傾斜。有學(xué)者指出,“在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)程下,地區(qū)缺少立法權(quán)、自主決策權(quán)等弊端日益凸顯,而撤地設(shè)市明確地級(jí)市的主體責(zé)任地位,加快培育區(qū)域中心城市,增強(qiáng)城市的社會(huì)管理和公共服務(wù)職能”②林拓、王世晨:《國家治理現(xiàn)代化下的行政區(qū)劃重構(gòu)邏輯》,《社會(huì)科學(xué)》2017年第7期。,這將推動(dòng)城市的規(guī)模化發(fā)展;其三,地級(jí)市有著更大的發(fā)展空間與潛力,能夠吸納更多農(nóng)村人口向城市轉(zhuǎn)移,這使城市化發(fā)展具有更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這將進(jìn)一步吸引邊疆地區(qū)的人口向城市聚集,邊疆地區(qū)將通過建設(shè)“一帶一路”戰(zhàn)略支點(diǎn)城市與區(qū)域中心城市而“自生中心”③周真剛:《從“支援邊緣”到“自生中心”——“一帶一路”視域下西部大開發(fā)的經(jīng)濟(jì)地理空間》,《廣西民族研究》2017年第4期。。

“撤地設(shè)市”推動(dòng)的新型城鎮(zhèn)化建設(shè),不僅將進(jìn)一步推動(dòng)邊疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,而且還具有十分重要的治理意涵,這意味著邊疆治理重心的空間轉(zhuǎn)移,城市開始成為邊疆治理實(shí)踐的主要場(chǎng)域。邊疆地區(qū)地廣人稀,邊疆城市主要是作為政治、軍事與貿(mào)易中心而存在,邊疆治理主要是在農(nóng)村和牧區(qū)展開,突出表現(xiàn)為鄉(xiāng)村基層治理。所以“地區(qū)”這一面向縣城與鄉(xiāng)村的行政建制在相當(dāng)長的歷史時(shí)期適應(yīng)了傳統(tǒng)邊疆治理的要求。但是隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,邊疆地區(qū)的城市建設(shè)與城鎮(zhèn)化發(fā)展有了顯著的提升,特別是“撤地設(shè)市”后較成規(guī)模的地級(jí)市的建立,能吸引大量人口進(jìn)入城市,促進(jìn)城市的快速發(fā)展。這樣,邊疆治理重心就需要進(jìn)行調(diào)整,在空間上從鄉(xiāng)村轉(zhuǎn)移到城市。但邊疆治理重心的轉(zhuǎn)移不僅僅是空間上的轉(zhuǎn)換,而更多意味著邊疆治理在機(jī)制、方式與途徑上的適應(yīng)與轉(zhuǎn)變。事實(shí)上,“撤地設(shè)市”為邊疆治理的轉(zhuǎn)型與重構(gòu)提供了契機(jī)與指向,也就是如何構(gòu)架出適應(yīng)城市化特征與發(fā)展的邊疆治理新模式。

(二)適應(yīng)“一帶一路”建設(shè)并塑造橫向治理體系

新一輪“撤地設(shè)市”集中在新疆與西藏,這兩個(gè)地方都是“一帶一路”的重要節(jié)點(diǎn)區(qū)域,其中新疆被定位為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū),西藏則致力于建設(shè)面向南亞的陸路大通道,推進(jìn)與尼泊爾等國的邊境貿(mào)易和旅游文化合作。“一帶一路”給邊疆地區(qū)帶來了重要的發(fā)展機(jī)遇,同時(shí)也對(duì)邊疆自身提出了新要求,即邊疆地區(qū)要能夠成為“一帶一路”內(nèi)外聯(lián)結(jié)的高地與平臺(tái),而這需要邊疆自身具有堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、物質(zhì)承載和靈活的機(jī)制體制。

在“一帶一路”下,邊疆成為溝通內(nèi)外的中心,但是“地區(qū)”建制下所被賦予的職能與其中心地位不相適應(yīng)。這是因?yàn)椋熬蛧鴥?nèi)而言,邊疆地區(qū)某些重要的節(jié)點(diǎn)城市與口岸處在垂直行政體系的低端,其潛在意義與現(xiàn)實(shí)地位并不匹配,在經(jīng)濟(jì)整合、行政協(xié)調(diào)等方面受到制約;在外部整合與合作上,邊疆地區(qū)的開放事實(shí)上涉及周邊國家的外交關(guān)系,而受制于地方行政權(quán)限的制約,在很多問題上需要通過層層的行政關(guān)系才能解決,這樣也使得邊疆地區(qū)難以靈活把握機(jī)遇”①朱金春:《邊疆治理的轉(zhuǎn)型與重構(gòu)》,《新疆師范大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》2016年第3期。。因此,就需要對(duì)邊疆地區(qū)的行政層級(jí)體系進(jìn)行調(diào)整,以形成適應(yīng)“一帶一路”與邊疆地區(qū)開放與發(fā)展的行政區(qū)劃,并促進(jìn)形成橫向貫通的邊疆治理體系。

邊疆地區(qū)“撤地設(shè)市”的行政建制變革在一定程度上順應(yīng)了“一帶一路”的要求。地級(jí)市建制的建立,在行政、財(cái)政、立法等方面有了更大的自主權(quán),可以根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要,實(shí)施宏觀調(diào)控、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)布局、發(fā)展對(duì)外關(guān)系,建立適應(yīng)區(qū)域特點(diǎn)的靈活發(fā)展路徑與模式。諸如西藏山南在“撤地設(shè)市”后,加快推進(jìn)“拉薩—山南一體化”建設(shè),“通過打造區(qū)域增長極,向北向西對(duì)接‘一帶一路’和新疆,往南通過邊貿(mào)口岸的打通對(duì)接南亞,向東對(duì)接川渝經(jīng)濟(jì)區(qū),促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展”②安江:《西藏山南撤地設(shè)市加快對(duì)接“一帶一路”》,《新西部》2016年第5期。。總體上,“一帶一路”在更為宏觀的層面上重塑了邊疆的地位,也呼喚著邊疆治理的轉(zhuǎn)型與重塑,“撤地設(shè)市”則是順應(yīng)了這一趨勢(shì),并將以橫向治理體系的塑造進(jìn)一步推動(dòng)邊疆治理的轉(zhuǎn)型與重塑。

(三)增進(jìn)地方自主性并優(yōu)化邊疆治理主體結(jié)構(gòu)

邊疆治理是一個(gè)整體性的系統(tǒng)工程,行政建制在其中具有重要地位。行政建制體制機(jī)制理順,邊疆治理才能順利開展并取得積極成效;若行政建制存在問題,則會(huì)影響邊疆治理的正常實(shí)踐。邊疆地區(qū)地域廣闊,區(qū)域內(nèi)部差異性較大,如果采取一刀切的治理政策,則難以適應(yīng)各地的特殊情形,會(huì)造成治理成效低下甚至引發(fā)新的問題。在“地區(qū)”建制下,行政公署作為派出機(jī)關(guān),難以根據(jù)當(dāng)?shù)氐奶厥馇闆r實(shí)行差別化的政策。特別是在邊疆各地紛紛參與“一帶一路”建設(shè)以致力于發(fā)展本地經(jīng)濟(jì)的情形下,“如果還是依賴于現(xiàn)有行政層級(jí)體系,那么則是面臨著效率與發(fā)展空間受限的問題”③朱金春:《邊疆治理的轉(zhuǎn)型與重構(gòu)》。,這在治理上則意味著治理結(jié)構(gòu)不合理,治理能力也就相應(yīng)地被弱化。

因此,提升特定邊疆省份原有“地區(qū)”建制的行政地位便成為一項(xiàng)必要之舉,“撤地設(shè)市”也就勢(shì)在必行。“撤地設(shè)市”后地級(jí)市地位的提升與職能的增加,實(shí)際上強(qiáng)化了地方的自主性,告別了“地區(qū)”建制下上傳下達(dá)“二傳手”的尷尬局面,“一把手”的在地職能更明確,可以根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r進(jìn)行因地制宜的治理。其中一個(gè)主要的方面是,“撤地設(shè)市”之后,地級(jí)市獲得了相對(duì)獨(dú)立的立法權(quán),其權(quán)力機(jī)關(guān)可以依照法律結(jié)合本區(qū)域的實(shí)際情況制定地方性法規(guī),進(jìn)行有針對(duì)性的、因地制宜的治理。例如,哈密是新疆唯一橫跨天山的城市,山北是巴里坤和伊吾,山南是伊州,在保護(hù)天山植被上需要實(shí)行不同的舉措,但是在撤地設(shè)市之前,哈密地區(qū)行署沒有權(quán)力根據(jù)當(dāng)?shù)氐那闆r出臺(tái)差異化的天山植被保護(hù)地方性法規(guī)。④《撤地設(shè)市為吐魯番帶來4項(xiàng)利好》,http://www.tlf.gov.cn/info/6921/115079.htm,2016年7月12日。另外,邊疆地區(qū)治理還面臨著民族、宗教等特殊的復(fù)雜問題,反恐、反分裂形勢(shì)十分嚴(yán)峻,但是由于地區(qū)之間差異較大,因此在應(yīng)對(duì)這些問題時(shí)需要避免實(shí)施一刀切的政策。“撤地設(shè)市”后,地方立法的自主性和創(chuàng)新性得到加強(qiáng),地方立法權(quán)的強(qiáng)化有助于完善基層治理,地級(jí)市人大根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況出臺(tái)法律法規(guī),推進(jìn)反恐、反分裂工作,促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)并維護(hù)邊疆穩(wěn)定。“撤地設(shè)市”后地方自主性的增強(qiáng),實(shí)際上意味著邊疆地區(qū)主體性的增強(qiáng),以及在邊疆治理主體結(jié)構(gòu)中主體地位的體現(xiàn),因此也就能夠出臺(tái)因地制宜的政策,推進(jìn)治理體系優(yōu)化與治理能力提升。

總體來看,邊疆地區(qū)的“撤地設(shè)市”變革有其自身經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展邏輯,順應(yīng)了國家行政建制改革的趨勢(shì),同時(shí)在邊疆治理上具有重要意義。邊疆地區(qū)的“撤地設(shè)市”不僅可以看作自20世紀(jì)80年代以來行政建制變革在邊疆的延續(xù),而且還意味著邊疆治理轉(zhuǎn)型與重構(gòu)歷程的又一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。“撤地設(shè)市”順應(yīng)并推動(dòng)的城市化進(jìn)程、區(qū)域行政與領(lǐng)導(dǎo)方式的變化以及行政層級(jí)結(jié)構(gòu)變革,將推動(dòng)邊疆治理體系與治理能力的現(xiàn)代化。城市化進(jìn)程使得邊疆治理的重點(diǎn)從農(nóng)村轉(zhuǎn)向城市,這意味著治理重心的空間轉(zhuǎn)移,也將推動(dòng)治理方式發(fā)生變化。“撤地設(shè)市”后,地級(jí)市獲得了行政、立法、財(cái)政上的自主權(quán),這就提升了地級(jí)市在邊疆治理中的主體地位,使其作為邊疆治理多元主體結(jié)構(gòu)中重要的一員參與到邊疆治理的實(shí)踐之中。“撤地設(shè)市”變革使行政建制層級(jí)關(guān)系更加明晰,解決了地區(qū)行署時(shí)期管理層次多、管理成本高、管理效率低等問題,最終使邊疆治理的行政體系更加合理。這樣,在主體結(jié)構(gòu)、治理體系、空間重心等方面,“撤地設(shè)市”對(duì)邊疆治理的轉(zhuǎn)型與重構(gòu)都起到了積極的作用,并推動(dòng)著邊疆治理體系與治理能力的現(xiàn)代化。

三、“撤地設(shè)市”后邊疆治理所面臨的相關(guān)問題及對(duì)策

“撤地設(shè)市”作為邊疆地區(qū)行政建制的重要變革,一方面將促進(jìn)邊疆地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與城市化進(jìn)程,另一方面也體現(xiàn)了邊疆治理理念與實(shí)踐的轉(zhuǎn)變,并將進(jìn)一步推動(dòng)邊疆治理的轉(zhuǎn)型與重塑。從近代以來邊疆治理的歷史進(jìn)程來看,“撤地設(shè)市”具有重要的節(jié)點(diǎn)意義,因?yàn)檫@一變革在諸多方面都體現(xiàn)出邊疆治理的轉(zhuǎn)型與重構(gòu)。但是,“撤地設(shè)市”在促進(jìn)邊疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與邊疆治理轉(zhuǎn)型的同時(shí),也可能會(huì)帶來新的挑戰(zhàn)或者強(qiáng)化原已存在的問題,需要在政策舉措上有所應(yīng)對(duì)。其中問題與挑戰(zhàn)主要表現(xiàn)在三個(gè)方面:

(一)地級(jí)市之間的區(qū)域合作與協(xié)同治理問題

“撤地設(shè)市”后,地級(jí)市成為一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的行政主體,在行政區(qū)劃上也有了明晰的界線區(qū)分,經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)治理上可能會(huì)出現(xiàn)地級(jí)市之間有利益則相互競(jìng)爭(zhēng)、有風(fēng)險(xiǎn)則以鄰為壑、有責(zé)任則相互推卸的情形。這一現(xiàn)象在國內(nèi)很多省市屢見不鮮。在“一帶一路”倡議實(shí)施的機(jī)遇下,邊疆各省市都希望借此良機(jī)發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。特別是剛剛完成“撤地設(shè)市”的地區(qū),決策自主性與發(fā)展經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力大大增強(qiáng),紛紛爭(zhēng)取國家、自治區(qū)在資金、稅收、政策等方面的支持,在區(qū)域規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)布局、產(chǎn)業(yè)調(diào)整、城市化發(fā)展等方面積極推進(jìn),但這樣就可能出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)、同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的情形。此前在“地區(qū)”建制下,省或自治區(qū)人民政府可以總體協(xié)調(diào)、合理布局,但是“撤地設(shè)市”之后,地級(jí)市對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的宏觀調(diào)控等各項(xiàng)職能大大增強(qiáng),更加著眼于本地事務(wù),因此會(huì)在壓力型體制①楊雪冬:《壓力型體制:一個(gè)概念的簡(jiǎn)明史》,《社會(huì)科學(xué)》2012年第11期。或錦標(biāo)賽體制②周黎安:《中國地方官員的晉升錦標(biāo)賽模式研究》,《經(jīng)濟(jì)研究》2007年第7期。的驅(qū)動(dòng)下推動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,這樣就可能會(huì)形成在經(jīng)濟(jì)發(fā)展上的行政分割。以行政區(qū)劃為單位的重復(fù)建設(shè)、同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)影響了資源的合理配置,違背了“一帶一路”建設(shè)所倡導(dǎo)的互聯(lián)互通精神,是邊疆地區(qū)“撤地設(shè)市”后需要重視并預(yù)防的,應(yīng)該合理布局、差異發(fā)展,推進(jìn)區(qū)域之間的協(xié)同與合作。

除了在經(jīng)濟(jì)發(fā)展上可能會(huì)存在同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)外,在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、危機(jī)治理等方面也可能出現(xiàn)以鄰為壑的情形。在全球化與區(qū)域一體化時(shí)代,邊疆地區(qū)面臨的威脅已從“結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”③林堅(jiān)、柳亦博:《“一帶一路”:風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策》,《中國經(jīng)濟(jì)報(bào)告》2017年第4期。,并以非傳統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)為主。恐怖主義、武器擴(kuò)散、跨國犯罪、走私販毒、非法移民等非傳統(tǒng)安全威脅具有流動(dòng)性、隱蔽性,影響范圍極為廣泛,單靠一個(gè)區(qū)域的獨(dú)自防范是難以充分應(yīng)對(duì)的。“撤地設(shè)市”后,地級(jí)市成為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的主體,保障行政區(qū)劃范圍內(nèi)的穩(wěn)定與安全成為其重要職責(zé),這樣就可能在風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、危機(jī)治理上以鄰為壑,“特別是在涉及民族、宗教等安全與穩(wěn)定問題上,更是強(qiáng)調(diào)以行政區(qū)域?yàn)楸趬尽雹軓埩骸秴^(qū)域協(xié)同與跨域治理:“一帶一路”中的邊疆非傳統(tǒng)安全治理》,《廣西民族研究》2016年第4期。,相鄰省市的協(xié)同合作難以實(shí)現(xiàn)。因此,要“通過跨國合作、政府間協(xié)同、多元主體協(xié)作網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建等途徑,推動(dòng)形成跨國家、跨區(qū)域、跨組織的邊疆非傳統(tǒng)安全協(xié)同治理格局”⑤張立國:《區(qū)域協(xié)同與跨域治理:“一帶一路”中的邊疆非傳統(tǒng)安全治理》。,著力形成橫向治理的貫通結(jié)構(gòu)。這也是“撤地設(shè)市”后,在邊疆治理上應(yīng)該予以關(guān)注并積極應(yīng)對(duì)的重要問題。

(二)“撤地設(shè)市”后邊疆地區(qū)城市民族關(guān)系治理問題

“撤地設(shè)市”后建立的地級(jí)市,在城市規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)體系建設(shè)方面可享受國家相應(yīng)的支持政策,城市化進(jìn)程將得到大幅度推進(jìn),城市人口也會(huì)不斷增加。在邊疆地區(qū),這一變化意味著多民族群體在城市內(nèi)的聚居與交往,這就凸顯出城市民族關(guān)系治理的重要性。長期以來,在邊疆地區(qū)的多族群城鄉(xiāng)分布格局中,少數(shù)民族更多居住在鄉(xiāng)村與牧區(qū),民族關(guān)系治理主要以鄉(xiāng)村治理或者基層治理的形式出現(xiàn),人們對(duì)城市民族關(guān)系關(guān)注的議題主要集中在少數(shù)民族在內(nèi)地城市中的社會(huì)融合與文化適應(yīng)上。邊疆地區(qū)的城市化發(fā)展將城市民族關(guān)系的治理問題提上日程,這在一定程度上關(guān)系到民族區(qū)域自治實(shí)施與貫徹的問題。有學(xué)者就指出,“邊疆的市體制如何在民族區(qū)域自治與市制統(tǒng)籌之間實(shí)現(xiàn)平衡,仍需做出進(jìn)一步的積極探索”①周真剛:《從“支援邊緣”到“自生中心”——“一帶一路”視域下西部大開發(fā)的經(jīng)濟(jì)地理空間》。。事實(shí)上,“民族互嵌”的民族工作方針已經(jīng)指出了城市民族關(guān)系發(fā)展與治理的方向,習(xí)近平總書記在中央民族工作會(huì)議上指出,城市民族工作要把著力點(diǎn)放在社區(qū),推動(dòng)建立相互嵌入式的社會(huì)結(jié)構(gòu)和社區(qū)環(huán)境。隨著邊疆地區(qū)的城市化進(jìn)程,多民族在城市中聚居并進(jìn)行交往的同時(shí),也可能會(huì)由于經(jīng)濟(jì)利益、文化習(xí)俗、生活習(xí)慣等原因出現(xiàn)矛盾與沖突。這就需要在城市民族關(guān)系治理中,以“民族互嵌”為導(dǎo)向,依托新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的超結(jié)構(gòu)動(dòng)力機(jī)制,加快推進(jìn)民族地區(qū)的社會(huì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,重構(gòu)“民族互嵌”社會(huì)共同體的生活區(qū)域,為各民族的居住、生產(chǎn)、生活、文化融合層面提供一個(gè)具有強(qiáng)大人口與文化涵容能力的“熔爐”②胡小武:《民族互嵌型社會(huì)的動(dòng)力結(jié)構(gòu)及優(yōu)化模式》,《新疆師范大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》2015年第9期。,為多民族交往交流交融提供良好的政策支持與社會(huì)環(huán)境,“從不斷增強(qiáng)彼此的交流和了解,逐漸培養(yǎng)對(duì)社區(qū)的認(rèn)同感和歸屬感,最終實(shí)現(xiàn)各民族交往交流交融的目標(biāo)”③馬曉玲:《關(guān)于城市“民族互嵌式”社區(qū)的內(nèi)涵思考》,《中南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版)》2016年第1期。,使得城市成為鑄牢中華民族共同體意識(shí)的重要場(chǎng)域與載體。總體上,就是要以“撤地設(shè)市”所推進(jìn)的城市化為契機(jī),探索邊疆城市民族關(guān)系治理的機(jī)制與方式,以推動(dòng)邊疆治理的轉(zhuǎn)型與重構(gòu)。

(三)邊境口岸的建制與地位問題

邊境口岸作為國家對(duì)外交往活動(dòng)的窗口,在一定范圍內(nèi)成為邊境地區(qū)的核心,對(duì)內(nèi)對(duì)外都有著廣泛的輻射作用。但是總體上邊境口岸的行政建制都不高,這就限制了其對(duì)內(nèi)對(duì)外作用的發(fā)揮。其中突出表現(xiàn)在“陸疆口岸駐地的行政建制設(shè)置遭遇到地方經(jīng)濟(jì)沖動(dòng)與國家安全戰(zhàn)略的沖突、地方權(quán)限與多頭管理的體制制約、經(jīng)驗(yàn)借鑒與地方實(shí)際的水土不服及‘事實(shí)合理’與‘法理違背’的矛盾等難題”④彭慶軍:《論邊疆治理現(xiàn)代化視角下陸疆口岸駐地的行政建制設(shè)置》,《中國行政管理》2016年第3期。,這也說明了邊境口岸也面臨著在行政建制等方面變革的客觀需要。而如何變革,需要不斷的探索,諸如采取經(jīng)濟(jì)特區(qū)、計(jì)劃單列等方式,以進(jìn)一步形成適應(yīng)邊境地區(qū)靈活的治理路徑。

四、余 論

與內(nèi)地相比,邊疆地區(qū)的行政建制具有自身的特殊性,在變革上表現(xiàn)出一定滯后性,這實(shí)際上是根植于邊疆在國家政治中的特殊地位。但是隨著邊疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與國內(nèi)外形勢(shì)的變化,邊疆地區(qū)的行政建制變革也勢(shì)在必行。“撤地設(shè)市”是邊疆地區(qū)行政建制變革歷程中的重要節(jié)點(diǎn),理解這一行政建制的變革,不僅要將之置于邊疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與行政建制變革的歷程之中去考察,而且還要認(rèn)識(shí)到其在邊疆治理轉(zhuǎn)型與重構(gòu)進(jìn)程中的重要意涵。

邊疆地區(qū)“撤地設(shè)市”是在邊疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)得到快速發(fā)展、在對(duì)內(nèi)對(duì)外開放格局中地位得以凸顯、現(xiàn)有行政建制形成制約的情況下進(jìn)行的建制變革,可以說是適應(yīng)了邊疆地區(qū)的現(xiàn)實(shí)變化和“一帶一路”倡議實(shí)施的需要。這一變革在邊疆治理上也有著重要意義,在空間指向、治理體系、治理結(jié)構(gòu)上都將促進(jìn)邊疆治理的轉(zhuǎn)型與重構(gòu)。但與此同時(shí),“撤地設(shè)市”后的行政建制也可能會(huì)帶來區(qū)域協(xié)同合作的困擾以及城市民族關(guān)系治理的新問題,這需要未雨綢繆積極應(yīng)對(duì)。總體上,邊疆地區(qū)應(yīng)該進(jìn)一步以“撤地設(shè)市”為契機(jī),不斷推進(jìn)邊疆治理的治理體系與治理能力的現(xiàn)代化,這樣才能適應(yīng)變化了的現(xiàn)實(shí),促進(jìn)邊疆地區(qū)的長治久安與繁榮發(fā)展。

- 云南社會(huì)科學(xué)的其它文章

- 何意百煉剛 化為繞指柔

——西晉末年“大喪亂”與名士劉琨的應(yīng)變策略 - PPP 模式下社區(qū)康養(yǎng)結(jié)合服務(wù)鏈的風(fēng)險(xiǎn)及其治理

- 人口老齡化與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新效率

——基于調(diào)節(jié)中介效應(yīng)的實(shí)證分析 - 金融結(jié)構(gòu)、研發(fā)投入與區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

- 中國現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展的路徑分析

——基于政產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新的視角 - 海洋經(jīng)濟(jì)的“質(zhì)”影響了沿海經(jīng)濟(jì)增長的“量”嗎?