云岡石窟:故人·故事

趙昆雨

云岡研究院

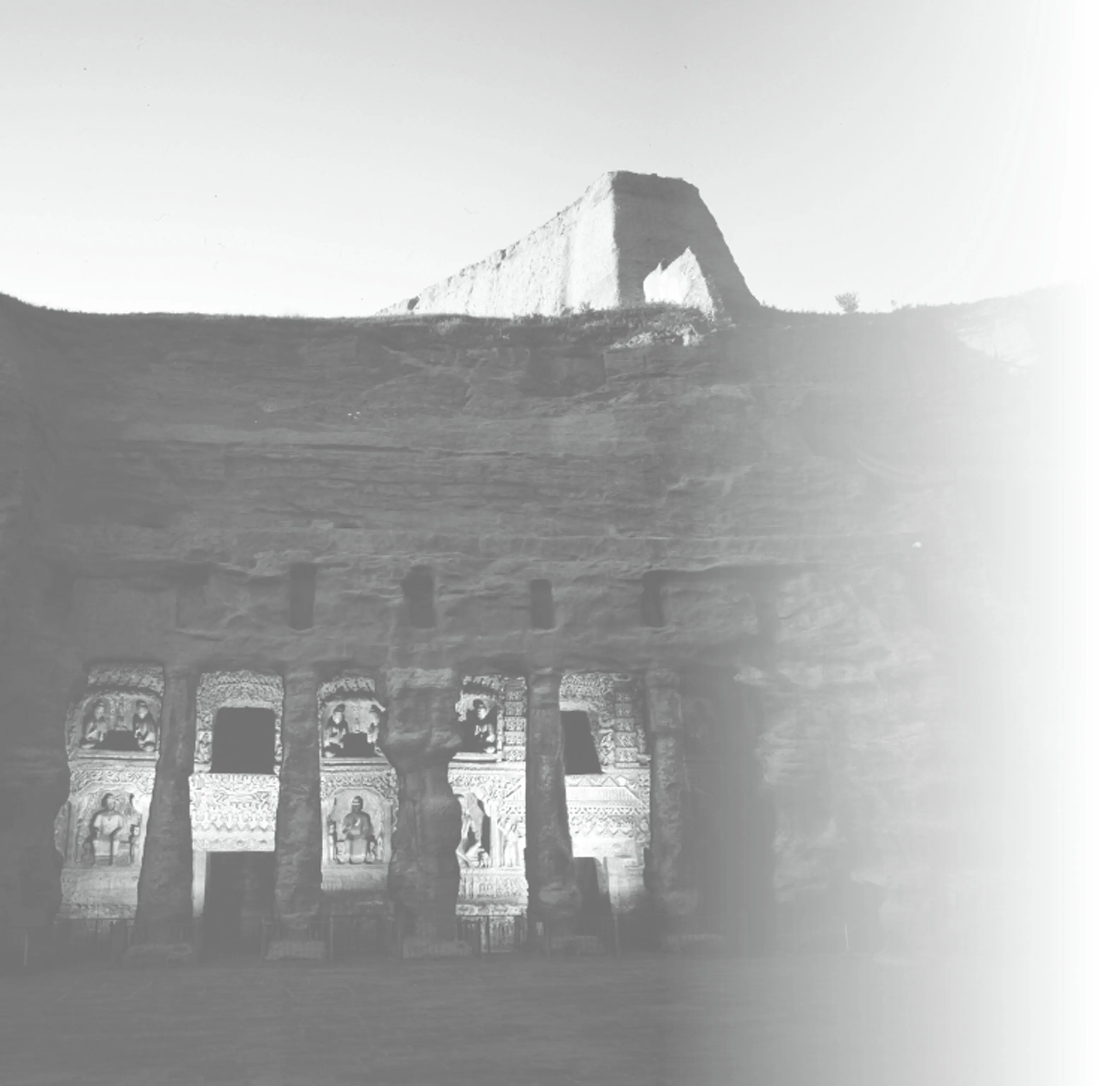

武州山中段第9、10 窟

鑒往知來,汲取中西方文化之精華的云岡石窟,體現了中華文化的特色和中外文化交流的歷史。

1619年,湖廣武陵進士吳伯與觀游云岡靈境后,慨嘆:“是誰發幻想?一鑿石光遍。百仞入雕鏤,虛空足可踐。”又過了40年,山西代州進士馮云驤走進云岡,先是驚異石窟“竅鑿天開石髓香,千佛寶相生奇光”,繼而悵惋“興亡太息人間事,多少繁華一瞬過”。清人梁錫珩游歷石窟后,留下充滿玄意的詩句:“滿山石子都成佛,佛原不在此山中。”前人雕鑿信仰與夢想,后人又依雕鑿而夢想;前人思佛鑿像,后人端像而思佛,更思鑿像之人。世事多如此。

“石龕不惹風幡動,蘭若惟看夜月來。”塞外武州山的晚夜,天總是明澈空寂的。大地也一片沉靜,靜得可以聽見自己的幻想在石窟中徘徊。云岡石窟的鐫建不是偶然的,選擇在武州山開窟也同樣絕非偶然。正如沒有北魏在平城建都的歷史就沒有云岡一樣,如果沒有那些為那個時代而生的靈魂人物,還會造就今天的云岡嗎?茲舉一帝、一僧、一官、一匠、一族、一父,試看云岡“真容巨壯”之下蕓蕓眾生的人情冷暖。

明元帝拓跋嗣

拓跋嗣是北魏開國皇帝道武帝拓跋珪的長子。天興六年(403),他被冊封為齊王,擬立為皇儲。為防母后干政,按“子貴母死”的舊制,他的生母劉貴人被依規賜死了。拓跋嗣無法接受母親被賜死的殘酷事實,“日夜號泣”,令道武帝甚怒。因長期服用“寒食散”,此時的道武帝已徘徊于人性和獸性之間,猜忌濫殺,決之俄頃。為防不測,拓跋嗣選擇出逃了。

“晝居山嶺,夜還洛兒家”,史書中沒有點明拓跋嗣居身于平城周邊的哪座山,如無意外,當不出武州、車輪二山。為什么呢?首先從本質上,拓跋鮮卑有“迎神于西”的傳統,武州山在地理位置上正扼平城之西。另外,拓跋嗣鐘情于武州山還因為早前的一件事。拓跋嗣有個同父異母弟叫拓跋紹,紹生性兇狠險悖,拓跋嗣憂懼紹可能會謀逆,所以常去山上祈福,那山就是武州山。眼下,他“潛于山中”,既可近觀宮城政治動向,若有難又便于迅速退身塞外。所以紹弒父篡位的消息,侍衛王洛兒馬上就能刺探到,然后迅速傳回山中,拓跋嗣可以從這里策動反制計劃。并且,史書中說他由平城西門入城,種種征象都將拓跋嗣身居之地指向武州山。

再說拓跋紹,他是道武帝次子。帝對紹寵溺過度,10 歲時就封其為清河王,任征南大將軍。天賜六年(409),紹時年16 歲,紹母賀夫人因故行將賜死,動刑時天色近晚,依慣例延至次日。真應了那句話——夜長夢多。當晚,紹為救母,率禁衛軍入宮將父親殺了。拓跋嗣“聞變乃還”,里應外合,不日降服紹母子二人,將他們一并誅殺。同年十月,拓跋嗣即皇帝位,居西宮。

山,是眾神的載體,拓跋鮮卑有崇山的傳統文化觀。拓跋嗣即位后,每年都要去武州山祈福、祭祀,武州山遂成為拓跋氏統治集團為國祈福的神山。

武州山,因武州川水而得名,嵯峨壁立,最高處達三十多米,山頂平整展闊,巍巍云岡石窟即鑿于山之南麓,舊稱“武州山石窟寺”。此山何時開鑿,至今未解。《魏書》記載:“和平初,師賢卒。曇曜代之,更名沙門統。……曇曜白帝,于京城西武州塞,鑿山石壁,開窟五所,鐫建佛像各一。”據此,一般認為云岡石窟的始鑿年代是在北魏和平年間(460-465)。但這的確不應該成為一個定論。曇曜選擇在武州山鐫窟不是孤立的,武州山并非一夜間石破天驚成為一座佛教藝術殿堂的,它由一座普通的山成為國家祈福的神山,再升華為大型皇家石窟寺所在之地,自有其發展演變的歷史淵源。

所以,曇曜當初建議或主持營建的五所洞窟,不能概括整座武州山的佛教造像活動的起始。

1947年,宿白先生發現金皇統七年(1147)曹衍撰《大金西京武州山重修大石窟寺碑》(以下簡稱《金碑》),碑文中這樣說云岡石窟:“至于鑿山為寺……明元實經其始……文成實繼其后矣……明元始興通樂,文成繼起靈巖……然則此寺之建,肇于神瑞,終乎正光……”

《金碑》是云岡石窟研究史上的重大發現,宿白先生已認識到此碑文不是率爾之作,“撰者既通釋書,又嫻經史;既注意圖志寺記,更重視寺中遺刻。洋洋灑灑,都二千一百余言,從開窟伊始迄皇統重修,云岡石窟的古往今來,可以說略備于斯。《析津志》和《大典》之所以全文抄錄,正說明元末明初著錄古跡的學人對它的重視”,對此碑及其撰者曹衍本人治史的嚴謹性給予肯定。也就是說,碑文所記武州山鑿山為寺的史事當是可靠的。

目前所見的史籍中,關于開鑿云岡石窟的相關文獻資料稀如鳳毛麟角,石窟中殘存的造像題記也不足以解決諸多問題。《金碑》無疑為云岡研究的暗夜投注了一炬光亮,使那些蒙蔽在霧瘴中的千年之謎隱現真相。畢竟,曹衍距離北魏時代近于我們,他所掌握的信息和材料也遠比我們豐富。比如《云中圖》,這是隋唐時人依據北魏記錄整理的一本專講平城地理史事的著作,此書今已亡佚,但曹衍《金碑》中數引此書,信息量很大,說明該書在遼金時仍存世。很顯然,《金碑》是目前唯一所見的對曇曜之前武州山活動情況有記錄的文獻資料,其補歷史之闕,彌足珍貴,應予重視。

《金碑》中在重新訂正道宣《大唐內典錄》的錯誤后,再次確認云岡“肇于神瑞,終乎正光”。既如此,云岡開鑿年代之“神瑞說”就不應被視為空穴來風。接著,曹衍進一步強調云岡“明元實經其始”,實際上道出武州山佛教活動開創于明元帝時代(392-423)的史實。這樣條理清晰的邏輯關系一直貫穿于碑文中,又云:“明元始興通樂。”此“通樂”今已無跡可尋。明元帝時期武州山的主要活動是行祈福、祭祀之禮,“通樂”或與山巔行祀時建造的配套建筑有一定關聯。大概隨著北魏西郊祭天制度的確立與規范,山頂建筑(或謂“通樂”)后漸荒廢,待曇曜入場時,重新利用原址譯經,便有了道宣《續高僧傳》所記曇曜“以元魏和平年,任北臺昭元統,住恒安石窟通樂寺”的說法了,此處的“恒安石窟”是云岡石窟的別稱。《開元釋教錄》與《歷代三寶記》中也提及和平三年(462)曇曜集結諸高僧大德在武州山譯《凈度三昧經》《付法藏傳》等,譯場亦應不出通樂寺。

2010年云岡石窟窟頂西區發現了北魏佛教寺院建筑遺址,這是一處較為完整的塔院式結構的佛教寺院,包括房址20 間(套)、塔基1座。據《云岡石窟窟頂西區北魏佛教寺院遺址》這篇發掘簡報,房址均為前廊后室結構,又分單間和套間,有的房間內還鋪設火炕。房址中少見佛像,多為日用陶器,說明這里不是禮佛區,而是僧侶生活或譯經、藏經的場所。有的墻面下部涂有朱紅顏色,這種情況另見于大同操場城北魏皇宮遺址和方山永固陵前的陵寢遺址,說明寺院房間裝飾規格較高。塔基遺址坐北朝南位于中軸線上,平面近方形,主體為夯土,由三部分組成:一是包砌在塔基四周的石片;二是塔基外圍的夯土;三是由細沙土夯筑緊密堅硬的塔基中部。塔基上殘存柱洞7排40 個,排列有序,有長方形、圓形、方形及橢圓形,另有一些不規則形的塔立柱穴。

明元帝故去四十余年后,酈道元游歷云岡,看到的是“山堂水殿,煙寺相望”(《水經注·漯水》)的景象,“水殿”可以理解是窟前建筑倒映在川水中的景致;“山堂”,過去一直誤以為是指洞窟本體,而武州山頂北魏佛教寺院建筑遺址的考古發掘結果告訴我們,山巔上另有一座佛教世界。

無論明元帝時代之“通樂”與曇曜時的“通樂寺”是否為同一寺院,也無論武州山頂以塔為中心的佛教寺院是否為因明元帝“通樂”舊址經由曇曜逐步擴建形成“通樂寺”,有一個不爭的事實是——曇曜開窟之前,作為國家定義下祈福的神山,武州山已有寺院存在。明元帝登基后,也尊崇佛法,推崇造像。已見存世的一些符合武州山砂巖條件的早期單體雕像是否從這一時段流出就可以想象了。陳垣先生《記大同武州山石窟寺》一文中指出,武州山石窟寺始建于太宗神瑞之世也不是絕無可能,只不過還沒找到確鑿證據罷了。

太和元年(477),平城大旱,孝文帝車駕武州山祈雨。俄頃,大雨瓢潑。時人驚愕,嘆未曾有。武州山,不僅具有石窟雕刻藝術的佛性,更被賦予了為國為民祈福的神性。

沙門統曇曜

曇曜,歷史上謎一樣地出現,謎一樣地消隱。一代高僧,位列北魏佛教最高領袖,然其何方人士,生卒何年?史書語焉不詳。

太延五年(439)八月,北魏滅北涼,徙涼州宗室、士民三萬余家于平城。這是一支超級豪華的徙民隊伍,其中聚集了眾多聲名卓著的士人與家族,有敦煌劉氏、索氏、張氏、闞氏、宋氏;武威陰氏、段氏、王氏;金城趙氏、宗氏;還有隴西李氏、晉昌唐氏以及流寓河西的廣平程氏、河內常氏、清河崔氏。他們中的許多人后來在平城得到了提拔和重用:金城人趙柔,少以德行才學知名河右,拜著作郎,編修國史;敦煌人索敞,專心經籍,以儒學見拔為中書博士;姑臧人陰仲達,少以文學知名,委修國史;陳留濟陽人江式,善蟲篆詁訓,拜中書博士……

在由涼州走向平城的徙民隊伍中,還有一位日后顯赫榮耀的高僧,他就是曇曜。

曇曜,一般認為他是罽賓人,他一生的光芒幾乎全部綻放于平城。他的經歷可謂充滿傳奇色彩。少出家,以禪業見稱;北魏伐涼時,面臨生死抉擇,他沒有像其他僧侶那樣認為大禍臨頭,鳥散逃命,而斷定這是一次機遇,坐待魏軍入室,最終贏得鮮卑人對他的善待;入魏后,他以高超的政治智慧,規避了玄高案;太武滅法時,他雖“誓欲守死”,最終在中山躲過滅法之劫;文成復法后,他自導自演了一幕“馬識善人”的情景劇,得蒙文成帝的信任,官至沙門統職,主持開鑿了冠于一世的云岡石窟;獻文時,他完美避染帝宮闈之爭,在異常復雜的政治交鋒中獨善其身;孝文時,游刃于馮氏、孝文“二圣”之間,將沙門統的職權牢握至終。

那時,太武滅法的夢魘還未徹底消弭,曇曜向文成帝進言在武州山開鑿石窟,他痛徹地領悟到“不依國主,則法事難立”的箴言,接受平城五級大寺內為太祖以下五帝用赤金鑄釋迦立像各一的啟示,在武州山“開窟五所”,意寓為太祖以下五帝造像,給云岡這座佛教石窟蒙上了強烈的國家政治色彩。

和平六年(465)五月,曇曜五窟主體營鑿工事大致結束,應該是籌備文成皇帝來幸武州山開光的時候了。然而,五月十一日這天,年僅26 歲的文成帝在太華殿溘然病逝。次日,他的兒子拓跋弘即位,是為獻文帝。皇興元年(467)秋八月,14 歲的獻文帝行幸武州山石窟寺,此行預示曇曜五窟完全竣工。那天黃昏時分,寺門紅透夕陽斜,喧囂了一天的武州山一片沉寂,曇曜愿意享受這樣的沉寂并選擇孤獨。他佇立在冷瑟的洞窟前,凝望著為文成所造雕像,黯然神傷。先帝已然化蝶,縱是遍觀萬象,此情猶難解……

曇曜不僅是偉大的工巧僧,還是出色的學問僧。他在武州山通樂寺一共組織過兩次大型譯經活動:一次是和平三年(462),譯出《凈度三昧經》一卷、《付法藏傳》四卷等;另一次是相隔十年后的延興二年(472),譯出《雜寶藏經》《付法藏因緣經》《方便心論》三部共二十一卷。實質上,武州山的通樂寺已成為中國石窟寺中最早的官署譯經場。

《雜寶藏經》是吉迦夜與曇曜共譯的一部重點經目,由劉孝標筆受。該經譯成后,其中的故事題材首先被用于云岡第9、第10 窟中,反映了沙門統曇曜作為佛教領袖在太和年間,仍具有重要的地位與影響力。

除了主持營建石窟、翻譯佛經,曇曜還創造性地提出設立僧祗戶、佛圖戶制度,這兩項措施解決了災民賑濟、救危急難的問題,那些被稱為“佛圖戶”的重刑犯人重獲新生,效力于寺院,植種善根,起到了穩定社會、安隱民心的作用,取得了良好的社會效果。

太和十年后,史籍中再沒有看到有關曇曜的活動記錄,那么,認為曇曜卒于487-489年間是可以接受的。

無名工匠

北魏,一個在動蕩中充滿生機的時代。

鮮卑在討伐拓疆、統一北方的征戰中,很注意廣羅各地百工伎巧,將他們徙至平城,充實京師。除此之外,內附或歸降的英才、居近塞下的胡漢商人、馳命走驛的外國商賈、手持經卷粉本的僧侶以及奉禮朝魏的各國使節都匯集至京畿之地,其中有匈奴、羯、氐、羌、高車、柔然、敕勒、雜胡、吐谷渾、丁零、高麗等北方各少數民族,涉及遼東、西域、河西、關中、河南、河北、山東、淮南等地域的人口,他們中有文人,有高僧,有良工巧匠,也有其他手工藝者。平城形成胡漢雜糅、多元薈萃的空前繁華景象。

倘論云岡工匠的譜系,可知它們主要來自古代涼州、中山、青齊、長安、徐州以及西域、中亞,具有多民族、多地域的特點。所以,武州山從其落下第一鑿起,就注定是多血質、多元素、多脈系的。宿白先生說,京師平城“既具備充足的人力、物力和包括工巧在內的各種人才;又具有雄厚的佛事基礎,包括建寺造像的豐富經驗;還和早已流行佛教的西域諸國往還密切,包括佛像畫跡的傳來。在這種情況下,北魏皇室以其新興民族的魄力,融合東西各方面的技藝,創造出新的石窟模式,應是理所當然的事”。這就是云岡佛教造像藝術不斷閃爍出創造性光芒的動力與源泉。

近來有一部反映云岡題材的歌舞劇,其中有一個章節表現開窟工匠。只見十幾位演員面朝觀眾揮鑿而舞,煞有介事。顯然,編舞者沒有從歷史中讀懂工匠。可以說,即便讓歷史重現,那些仰面朝天的工匠留給我們的,永遠是暗色背影,你怎么會看到他們的臉?他們的臉只屬于大山,屬于崖壁,他們只與石壁相面、對話、傾訴。他們也不會留下任何與姓名有關的文字,他們只被歷史記錄為“工巧”,這權作是給他們的最好稱謂。

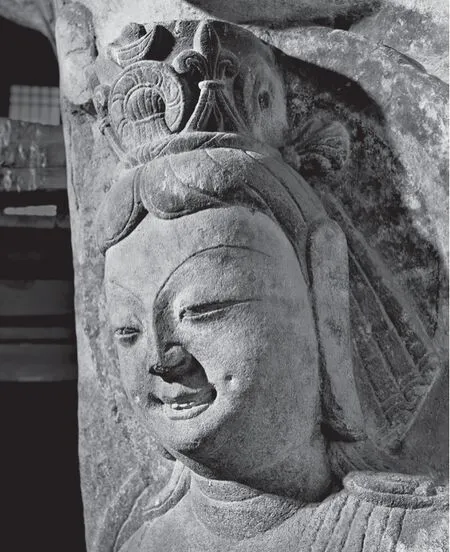

北魏時期的工匠,作為雜戶、伎作戶之一,身份地位極其卑微。國家法令對這一群體設有嚴格的限定,凡工匠,必須子承父業,不允許讀書就學,以防“濫入清流”,即便與最普通的庶民通婚也不可以,因為他們連“民”都算不上。有時想想,這些雕刻工匠遠徙異鄉,舉目無親,一生面對冰冷的山崖石壁雕作,他們該是懷著怎樣的超越自身的信仰與執念才能完成那么精美絕倫的造像呢?看看第8 窟明窗西壁內側束帛座上的菩薩吧,距地面將近11 米高,造像面相豐潤,額發分梳兩側,率真明麗。長眉細目,嘴角上翹含笑,八粒玉齒皓然而列。最令人不可思議的是,佛像臉頰上居然嵌有一對深深的酒窩,流露出女性特有的溫婉與嬌嬈,蘊含著內在生命的活力與聞法后不可言狀的愉悅。她驚艷的一笑,像花一樣爛漫,溫潤了冷肅的窟壁、沉寂的山。她以無法言喻的優雅姿態靜靜地站在那里,不彰也不顯;她以前所未有的笑綻放了一千五百年的芳華,不凋也不謝。云岡是偉大的,無論你怎樣去贊美它都不過分,都不夸張,都不奢豪,都不盡興,甚至都難達意,而其原本是由一群平凡到連名字都沒有留下的工匠所創造。試問,偉大與平凡之間,距離有多遠?

云岡第8 窟后室南壁露齒菩薩

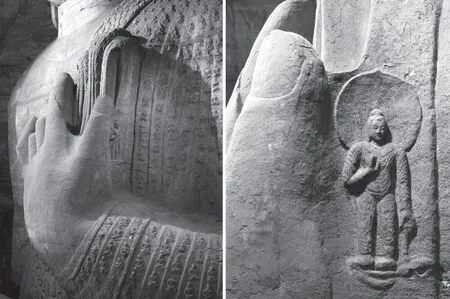

云岡第18 窟北壁主佛左手內側的“儒童本生”故事圖

作為皇家工程,石窟在開鑿的過程中是有嚴格監管的,工匠要忠實地依照粉本,按計劃去雕刻,他們有自我發揮的空間,但決不允許借題發揮,否則將面臨殺身之禍。

然而,有一位工匠卻敢冒大不韙。

第18 窟北壁主佛左手握持法衣內側的隱蔽處,雕有一幅“儒童本生”故事圖,此處高度至少10 米以上,即使憑空升至對等高度,也很難注意到它的存在。其實,工匠也許根本就沒打算讓誰去看見,這是他自己的一個秘密。這無疑是很危險的舉動,他沒有權力和資格借用皇家工程之地去表達自己的心愿。

“儒童本生”故事里潛藏著“誓愿授記”的思想。有一天,儒童來到那揭國(今阿富汗賈拉拉巴德),見路人載欣載舞,或灑掃、平整道路,或在沿途裝點花卉,便好奇地問:“你們這么高興是準備過什么節日嗎?”一人驚訝地反問:“你不知道?定光如來佛馬上就要來這里,我們都在準備迎接佛陀的到來呢!”這不正是自己期待已久的時刻嗎?儒童心喜,遂買了五枝蓮花;佛走過來時,將蓮花散在佛身上,見地上有淤泥,他又將自己的長發披散在地,讓佛足蹈而過。因此功德,他得到了佛的授記——預言儒童未來可以成佛。

這幅故事畫面中,佛像頭光碩大,身披通肩袈裟而立;足旁,有一人匍匐在地,一縷長發鋪布于佛足下。與佛陀高大、偉岸的身軀相比,匍匐者顯得無比卑微,工匠甚至沒有對他的身體做任何細節上的刻畫。此處,工匠便是將故事圖中的臥渥儒童暗示為自己,希冀通過開鑿石窟的功德,能夠獲得佛的授記。

那懷揣著夢想的北魏故人啊,你可否到達彼岸?

閹官王遇

如果沒有發生蓋吳起義,如果沒有太武滅法事件,那個小孩會被施閹刑嗎?他的名字還會被載入史冊嗎?

王遇,一位在扭曲的人生中最大程度釋放個人建筑與設計才華的閹官。

十六國時期,苻氏前秦和姚氏后秦相繼統治關中地區,二秦君主都推崇佛教,長安成為佛法較早興隆的地區。公元401年,姚興迎請鳩摩羅什到長安譯經,中國譯經事業由此進入一個新時代。鳩摩羅什在長安重譯《法華》《維摩》,四方義學沙門慕名而至研討學習,鳩摩羅什門下涌現出僧叡、僧肇、道安等對后世影響深遠的一代高僧。長安城里還有一位師從鳩摩羅什的沙門芳名流傳,他叫惠始,他后來隨太武帝到平城后,廣布佛法。惠始有跣足的習慣,神奇的是,他即便光腳走在泥澤中也不受污染,世人送他“白腳大師”雅號。

然而,就是在這樣一方佛教盛興的土地上,太武帝向全國頒布了滅佛的詔令,此即中國歷史上首次滅佛事件“太武法難”。導致太武帝做出滅佛決定的原因有諸多,但發生在陜西杏城(今陜西黃陵)的蓋吳起義無疑是最直接的導火索。

太平真君六年(445)秋天,盧水胡蓋吳率領羌漢等各族起義軍在陜西杏城揭竿反魏。次年春天,太武帝親征蓋吳,在抄檢長安的一所寺院時,無意間發現寺內藏有弓箭與釀酒工具。更令人意外的是,佛門清修之地竟然設有行淫亂的密室。太武帝料定寺僧與蓋吳有通謀,便下令誅沙門、焚佛像。曾經佛光普照的長安城中土木宮塔莫不傾毀,一境之內,沙門絕跡。

早在始光年間 (424-427),北魏征服關中后,在氐族聚居的地方設仇池鎮;在羌族聚居的地方設李潤鎮;在盧水胡聚居的地方設杏城鎮。王遇便出自關中李潤羌。蓋吳起義時,李潤羌不僅參與了反叛,并且還是其中的一支重要力量,蓋吳與魏軍有一場對戰就發生在李潤鎮,結果起義軍三萬余人溺亡兵敗,遭受重創。真君七年(447) 三月,拓跋燾北渡渭河誅討李潤叛羌,實際上就是對該地曾勾結蓋吳造反施行的一次報復性清洗。年僅4歲的王遇作為謀反、逆亂者的子孫,在此次行動中受牽連,被執行宮刑。之后,太武帝徙長安工巧二千家于京師,被施閹刑的王遇亦列其中。

王遇,羌族,本名鉗耳慶時,歷奉獻文、孝文、宣武三帝。根據《王遇墓志》可知,他生于太平真君四年(443),卒葬時間約正始元年(504)十月,享年62 歲。王遇的確是個有心機的人,來到平城后,討得文明太后馮氏的恩寵逐漸顯貴,從一位普通的宦官,升遷至散騎常侍、安西將軍,進爵宕昌公,拜尚書。他曾任職“皇構都將”,主掌國家營建工程事務。《魏書》中說他“性巧,強于部分”,窮妙極思。《金碑》中記載,云岡崇福寺即是“寵閹鉗耳慶時于‘太和八年(484)建,十三年(489)畢’工”,美名曰為國祈福,實則是為孝文帝與臨朝聽政的馮氏文明太后“二圣”鐫建。學界普遍認為,今云岡第9、10 窟就是王遇主持營建的崇福寺。這組前后室結構、具有漢式殿堂布局形式的雙窟,在繼承漢魏以來中國建筑“金楹齊列,玉舄承跋”(何晏《景福殿賦》)的基礎上,吸收古希臘、印度外來建筑形式,最后創造出新的建筑體例。窟內人物造像鐫琢極巧,裝飾紋樣雕飾奇麗。王遇不但直接參與了云岡皇家工程,而且位于平城方山的靈泉道俗居宇及文明太后的陵廟也由他主持監作,“慶時信僧教,太和中(477-499),修建很多僧寺,可考知者,除碑文所記崇教外,《水經注》卷一三漯水記他在平城東郊建祗洹舍:‘(平城)東郭外,太和中,閹人宕昌公鉗耳慶時立祇洹舍于東皋,椽瓦梁棟、臺壁欞陛、尊容面像及床坐軒帳,悉青石也,圖制可觀,所恨惟列壁合石疏而不密。庭中有《祇洹碑》,碑題大篆非佳耳。然京邑帝里佛法豐盛,神圖妙塔,桀跱相望,法輪東轉,茲為上矣’”。太和十二年(488),王遇另在陜西家鄉李潤鎮暉福寺“為二圣造三級”報恩佛塔各一座,碑文中描寫暉福寺的建筑結構“崇基重構,層欄疊起。法堂禪室,通閣連暉”,精致無比。

北魏遷都洛陽后,王遇監作洛京東郊馬射壇殿、孝文帝文昭皇后高氏墓園、太極殿及東西兩堂等,在洛陽繼續大展才華。然而,曾經歷過大風大浪、此時在洛城正春風得意的王遇,著實有點忘乎所以了,他因非議幽后、馮氏之過,被治以“謗議之罪”,免官奪爵,樂極生悲。世宗初,王遇恢復官爵,然天不假年,患疾病亡。

從平城到洛陽,王遇就是北魏佛教造像藝術史上的重要人物之一。

鮮卑功德主

武州塞的長風,刮了1600年,歷經了歲月,侵蝕了巖壁。鮮卑語早被禁斷了,鮮卑族也早已不見了,但云岡窟壁上的那些鮮卑故人,還靜靜地站在那里。

鮮卑族是“五胡”中最遲進入中原的北方少數民族,他們畜牧遷徙,逐草而生,射獵為業,禮俗純樸,有語言而無文字。在接受外來先進文明的態度上,鮮卑人既不排斥也不盲從,更不照搬,始終保持著從吸收到再創造的至高追求,顯現出海納百川的包容性。我們今天看到的石窟中,既有伊朗風情的葡萄、尖頂帽,又有波斯薩珊的仰月、古希臘婀娜的女性柱;既有犍陀羅厚重的毛質袈裟,又有印度馬圖拉曹衣出水般的輕紗;更見中國傳統建筑中的平棊、瓦頂、斗拱構件以及龍雀飛舞的漢風氣象……所有這些雕刻造像,胡風漢韻,交相雜糅,形式多變,莊嚴煥斕,反映了當時社會各民族文化大融合的時代特點,具有世界性意義。鑒往知來,汲取中西方文化之精華的云岡石窟,體現了中華文化的特色和中外文化交流的歷史。習近平總書記在考察云岡石窟時即強調:“要深入挖掘云岡石窟蘊含的各民族交往交流交融的歷史內涵,增強中華民族共同體意識。”

當我們談及云岡雕刻藝術體系時,不僅要著眼于中國樣式和西方樣式,還要關注鮮卑文化的存在與影響,畢竟,北魏是鮮卑人主導的時代。事實上,云岡石窟正是拓跋鮮卑為實現自己的政治愿望、寄托宗教信仰而建造的。因此,鮮卑文化自覺或不自覺地滲入云岡石窟造像藝術中是很自然的事。

云岡第6 窟東壁有一幅“太子出游西門遇死人”故事圖:宮殿前,太子騎馬行進,畫面左上角有兩個鮮卑人,頭戴鮮卑獨有的大頭垂裙帽,身著夾領窄袖衣,足蹬高靴,一人肩扛長幡回望,靈幡飄動;另一人回首揮臂,似在招喚后面的人群,表現的是出殯場景。本是講述發生在兩千多年前古印度王子出家的傳奇故事,其中怎么會有鮮卑人呢?這便是時代的烙印。對于北魏匠師而言,古印度的葬俗是陌生的,他們無法想象這場“移師”平城的葬禮該如何表現,他們日常生活中所見到的出殯場景即如畫面所示那樣,這是他們對死亡場景的基本認識。再如云岡第9 窟“睒子本生”故事,畫面中入山射獵的古印度迦夷國國王以及他的騎從,全部穿著鮮卑人的裝束,因為出行、狩獵是工匠最熟悉的鮮卑人日常活動。鮮卑文化因素對佛教藝術的影響與滲入,有時是無意識的,有時則是刻意的。云岡第6 窟東壁“初轉法輪”故事圖中的聞法弟子中,有5 身鮮卑人形象,同樣情形亦見于云岡第12 窟前室北壁“初轉法輪”故事圖中,反映了鮮卑上層貴族對佛教藝術強烈的參與意識。

云岡第6 窟東壁“太子出游西門遇死人”故事圖

云岡第8 窟天宮伎樂列龕中有一吹角的樂伎。角,鮮卑語稱“簸羅迴”,本是北方游牧民族放牧、狩獵的擬聲工具,此類樂器出現在這里,便反映了鮮卑音樂文化的特質。云岡第9 窟前室北壁明窗兩側的五層直檐方塔上,每一層各有一對舞者,他們頭梳髡發,體格健碩,或托掌吸腿、或回首反擊,姿態勁健古拙,皆為殺縛之勢,彎曲的肢體略含僵意,透示出強烈的生命意蘊。拓跋鮮卑崇尚武力,其歌舞內容中多言武事,這組對攻搏擊的雕刻,可以說是鮮卑人尚武情衷的縱情抒放。

石窟中,我們看到的鮮卑人雕刻形象更多是供養人,這些出資修建窟像、敬事宣揚佛法的鮮卑功德主來自不同階層,有官吏,有邑社信士,有庶民。男性一律是內著圓領衣,外罩夾領對襟大襦或夾領窄袖袍,腰束革帶,腳踏高靴;頭戴帽,帽兩側有垂裙至肩,史書稱此障蔽風沙雪寒的帽飾為“垂裙覆帶”。女性供養人亦戴帽,上著夾領小袖衣,下搭配刻有條紋的間色裙,應是時人的常服。有的還在裙下擺鑲寬邊,裙長及地。應該說,這就是北魏平城時代社會生活的真實寫照。

冠軍將軍之父吳忠偉

云岡西端距地平面高約2 米的崖壁上有一座小型洞窟,即今編號的第38 窟。窟內空間并不大,高1.95 米,寬2 米,深1.4 米,平面呈長方形,四壁三龕。窟外崖上方有造像銘記,可知該窟是一位叫吳忠偉的父親為其亡子吳天恩薦福所造的。妥死者之魂,慰生者之望,這是生者為逝者精心設計建造的神靈歸趨之境。

吳天恩,從二品散后爵位、三品冠軍將軍,是云岡目前已見造像題記中官職最高的人,死因不明。

一場生離死別的鋪敘首先從北壁展開。北壁主龕龕外一側雕刻羅睺羅因緣故事,羅睺羅是佛陀在俗時唯一的兒子,先佛圓寂。畫面構圖簡明,佛陀以左手撫摩胡跪旁側的小比丘頭頂,突出父子初次相見的主題。另一側則雕刻表現佛陀入滅的涅槃圖,釋尊頭東腳西側臥于寢臺上,周圍舉哀弟子呈現出悲慟欲絕的樣子。壁面最下層是幢倒伎樂圖,幾個小孩正在表演爬桿節目,橦竿旁邊雕刻疊羅漢式助興的樂隊。橦巔上做表演的小孩,或旋轉或鳥飛,或從橦頂端速降,“突倒投而跟絓,譬隕絕而復聯”(張衡《西京賦》),場面動感強烈,驚險刺激,極富人間現實生活的情趣。幢倒伎屢見于平城地區的北魏墓葬中,是古人基于對童子的崇拜與信仰,將禳鬼驅疫的功能賦予表演此伎的侲僮身上,以祈亡者進入冥界后無災無殃,這與中國傳統文化中“以樂卻災”的理念是一致的。第38 窟中的幢倒伎樂圖像,自然含有驅魔鎮邪、往生西方兜率的愿景。

第38 窟南壁窟口兩側對稱布局降魔成道與降服迦葉題材,它們就像兩道息災滅禍、禱祠祈福的符高懸在那里,附會了中國傳統文化驅魔鎮邪的功能。最觸動人心的是南壁那幅“雕鷲怖阿難入定”因緣故事圖,故事本是講古印度王舍城西北處的一座山中,佛弟子阿難正在石室內坐禪,魔王波旬化作雕鷲奮翼驚鳴,恐嚇阿難,阿難驚懼失措。佛陀察覺這一切,以神奇的力量穿透石壁伸右手撫摸阿難頭頂,阿難蒙慰,立刻安靜下來。該故事圖出現于此,一方面是為解決當時社會形勢下禪僧的不安心理,另一方面則表達了父親對兒子猝死的寄慰之情。

云岡第38 窟南壁“雕鷲怖阿難入定”因緣故事圖

云岡第38 窟東壁供養人與音樂樹

佛經中提到一種音樂樹,只要微風吹動,就會發出和雅音聲,微妙宮商自然相和。它本是佛經中的意象之樹,但在第38 窟東、西兩壁最下層,分別圖像化地表現出西方凈土世界與彌勒兜率凈土世界的音樂樹。匠師巧妙地在樹的每一層柯枝上雕刻手持樂器的演奏者,層層疊疊,賦樹以人格,以人聲代替天籟,創造出比佛經中音樂樹更為真實的形象和涵詠不盡的意境,這是云岡獨有的音樂表現形式。佛經中說,有誰如果供養此樹,“心解得道”,至于能聽聞此樹音聲的人,更是可以徹底解脫生死之苦,獲得常住佛國凈土之樂,最終“至成佛道”。

事實上,第38 窟就是一座在佛教定義下具有更高層次墓葬文化色彩與理念的往生之地與精神歸所,每一處細節,都無不傾注著父親對兒子亡靈寄予的撫慰之情。

終歸,宗教是生活的模式,所以要還原生活。

武州山的夜,如常寧靜。我時常抬頭凝視山頂上的星空,我相信,明元帝拓跋嗣、高僧曇曜、閹官王遇也曾這樣注目過這片星空。在每個人的心中,都裝著不滅的故人,于蒼穹之下共永……

注釋:

[1][明]吳伯與撰:《游石佛寺》,轉引自韓府《歷代詠云岡石窟詩萃》,中國文史出版社2002年版,第20頁。

[2][3][清]馮云驤撰:《題云岡寺》,轉引自韓府《歷代詠云岡石窟詩萃》,中國文史出版社2002年版,第53頁、53頁。

[4][清]梁錫珩撰:《絕句(2 首)》,轉引自韓府《歷代詠云岡石窟詩萃》,中國文史出版社2002年版,第76頁。

[5][明]任澄清撰:《云岡洞觀石佛》,轉引自韓府《歷代詠云岡石窟詩萃》,中國文史出版社2002年版,第17頁。

[6][7][13][北齊]魏收撰:《魏書》,中華書局1974年版,第799頁,3035-3037頁、2024頁。

[8][9][12][14][15]宿白著:《中國石窟寺研究》,文物出版社1996年版,第52-75頁、91頁、125頁、79頁、60頁。

[10]蔣維喬著,鄧子美導讀:《中國佛教史》,上海古籍出版社2004年版,第114頁。

[11]云岡石窟研究院、山西省考古研究所等著:《云岡石窟窟頂西區北魏佛教寺院遺址》,《考古學報》2016年第4 期。