態(tài)度視域下中國公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)及其發(fā)展方向探究

黃樂樂 張 超

(中國科普研究所,北京 100081)

科學(xué)技術(shù)的發(fā)展給人類社會(huì)帶來了空前巨大的變化,這不僅包括經(jīng)濟(jì)物質(zhì)方面,還深刻體現(xiàn)在思想變革上。科技帶來的眾多福祉使得人們對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度越來越肯定和支持,但同時(shí)科技也帶來了一系列安全、生態(tài)及倫理問題,影響了人們對科學(xué)技術(shù)的認(rèn)知。公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度會(huì)影響科學(xué)環(huán)境的塑造、科學(xué)知識(shí)和科學(xué)思想的傳播,公民對科學(xué)的理解和支持又是國家科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。因此,了解公民的科學(xué)技術(shù)態(tài)度、認(rèn)識(shí)和看待科學(xué)研究和科學(xué)技術(shù)的作用對于提升公民科學(xué)素質(zhì)水平和促進(jìn)科學(xué)素質(zhì)建設(shè)具有重要意義。

1 公民對科學(xué)的態(tài)度是公民科學(xué)素質(zhì)研究的重要組成部分

西方國家對科學(xué)的態(tài)度的研究始于20 世紀(jì)50 年代后期,主要是通過培養(yǎng)對科學(xué)的積極態(tài)度以及對科學(xué)的興趣使得學(xué)習(xí)自然科學(xué)的人數(shù)增加,進(jìn)而壯大科學(xué)工作者隊(duì)伍以及培養(yǎng)高科學(xué)素質(zhì)水平的公民,以期為國家發(fā)展提供更多的智力支持[1]。此后,西方國家一方面將對科學(xué)的態(tài)度納入到公眾科學(xué)素質(zhì)(scientific literacy,SL) 或者對科學(xué)的理解(public understanding of science,PUS) 體 系中;另一方面將對科學(xué)的態(tài)度歸屬于科學(xué)教育領(lǐng)域,隨著科學(xué)教育的發(fā)展而不斷深入[2]。由此劃分為了成人(公眾)對科學(xué)的態(tài)度研究和青少年對科學(xué)的態(tài)度研究,鑒于本文的研究目的,這里主要介紹成人(公眾)的研究情況。

1957 年,美國開展了第一次全國性的公眾對科學(xué)的理解和態(tài)度調(diào)查,此后自1972 年起每兩年進(jìn)行一次全國性調(diào)查,并將之后的調(diào)查以“科學(xué)與技術(shù):公眾對科學(xué)的態(tài)度和理解”的章節(jié)形式列入《美國科學(xué)和工程指標(biāo)》中。歐洲晴雨表(Eurobarometer)是歐盟委員會(huì)了解民意的一個(gè)有效渠道,是制定歐盟相關(guān)政策的重要參考依據(jù)。從1977 年開始陸續(xù)開展包含態(tài)度模塊的公眾對科學(xué)技術(shù)意見的調(diào)查,其中包括:1977 年的“科學(xué)與歐洲公眾意見”(Science and Europeans Public Opinion);1978 年的“歐洲公眾對科學(xué)與技術(shù)發(fā)展的態(tài)度”(The European Public’s Attitude to Scientific and Technical Development);1989年、1992 年、2001 年和2005 年的四次“歐洲人、科學(xué)與技術(shù)”(Europeans, Science and Technology)調(diào)查。此后,歐盟又圍繞公民相關(guān)科技議題(轉(zhuǎn)基因、氣候變化、核能應(yīng)用等)的態(tài)度開展了一系列調(diào)查。日本自1960年就實(shí)施了持續(xù)了四十余年的以“確認(rèn)國民的科技知識(shí)及其對科學(xué)技術(shù)之態(tài)度”為目的、關(guān)于科學(xué)技術(shù)的輿論調(diào)查[3],之后為了便于國際比較,由日本文部科學(xué)省下屬的科技政策研究所(NISTEP)于1991 年、2001 年和2011 年開展了三次公眾對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度和理解調(diào)查。另外,加拿大、韓國、印度、巴西和馬來西亞等國家也開展過公眾對科學(xué)技術(shù)態(tài)度的調(diào)查,并結(jié)合自身的社會(huì)背景和調(diào)查目標(biāo)進(jìn)行了適應(yīng)性調(diào)整。

公民對科學(xué)的理解和對科技的態(tài)度是公民科學(xué)素質(zhì)研究的兩個(gè)主要方向。英國皇家學(xué)會(huì)的《公眾理解科學(xué)報(bào)告》和杜蘭特的“缺失模型”等就表達(dá)了公眾理解科學(xué)的水平與支持科學(xué)程度之間的正向相關(guān)性,然而隨著研究的深入,這種相關(guān)性陸續(xù)受到質(zhì)疑,如美國從19世紀(jì)70 年代開始的調(diào)查表明,科學(xué)知識(shí)水平高并不等于對科學(xué)支持程度高[4],英國學(xué)者馬丁·鮑爾(Martin Bauer)等也指出當(dāng)科學(xué)知識(shí)水平達(dá)到一定程度后,隨著科學(xué)知識(shí)水平的提升,公眾對科技的支持度會(huì)逐漸降低。總的來說,各國學(xué)者的研究指出,公眾對科學(xué)的理解(科學(xué)知識(shí)水平)和對科學(xué)的態(tài)度之間既非單向的正向相關(guān)性,也非簡單的線性關(guān)系,其受到多種因素的影響。國際上各個(gè)國家對科學(xué)素質(zhì)的測算大都以米勒模型為基礎(chǔ),主要是公民對科學(xué)的理解部分,更多地偏向于對知識(shí)的理解,缺乏公眾對科技態(tài)度的定量測算。因此,具備科學(xué)素質(zhì)(科學(xué)知識(shí))的公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度在不同國家、不同的社會(huì)發(fā)展階段表現(xiàn)出不同的特征,兩者的關(guān)系還有待于進(jìn)一步深入研究。

雖然公民對科技的態(tài)度和科學(xué)素質(zhì)水平的關(guān)系研究至今沒有明確的定論,但態(tài)度一直以來都是公民科學(xué)素質(zhì)調(diào)查和公民科學(xué)素質(zhì)研究的重要組成部分。自1992 年至今,中國科協(xié)已連續(xù)開展11 次公民科學(xué)素質(zhì)調(diào)查,態(tài)度作為調(diào)查的一項(xiàng)重要內(nèi)容,包括公民對科學(xué)技術(shù)及其發(fā)展的態(tài)度、對科技創(chuàng)新的看法和科學(xué)技術(shù)職業(yè)聲望等維度,歷次調(diào)查的結(jié)果被收錄于《中國科學(xué)技術(shù)指標(biāo)》(黃皮書)。2006 年國務(wù)院頒布實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要(2006—2010—2020 年)》(以下簡稱《科學(xué)素質(zhì)綱要》),提出在全社會(huì)形成崇尚科學(xué)、鼓勵(lì)創(chuàng)新、尊重知識(shí)、尊重人才的良好風(fēng)尚的指導(dǎo)方針。公民的科技態(tài)度作為公眾對科技的認(rèn)知和理解的重要反饋,包含了其所處時(shí)代的科技發(fā)展背景、社會(huì)文化背景和科學(xué)知識(shí)背景,與整個(gè)社會(huì)的發(fā)展階段及科學(xué)文化氛圍關(guān)系密切[5]。對態(tài)度的研究離不開特定的社會(huì)文化環(huán)境。同樣,積極理性的態(tài)度也為公民科學(xué)素質(zhì)的全面提升、公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)和國家科技創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好的社會(huì)氛圍。本文主要以2001—2020 年中國公民科學(xué)素質(zhì)調(diào)查數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),在了解公民對科學(xué)技術(shù)總體態(tài)度的基礎(chǔ)上,進(jìn)行橫向的國際比較和縱向的歷史比較,了解我國公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度特征、所處階段及發(fā)展變化趨勢,并結(jié)合我國公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)的歷程與特征,從態(tài)度視角為未來開展中國公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作提供對策建議。

2 中國公民對科學(xué)技術(shù)的總體態(tài)度

2020 年的調(diào)查中,公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度指標(biāo)主要包括公民對科學(xué)技術(shù)、科技創(chuàng)新和科學(xué)家的態(tài)度。其中,對科學(xué)家的態(tài)度替換了歷次調(diào)查中對科學(xué)技術(shù)職業(yè)的態(tài)度,對科學(xué)技術(shù)和科技創(chuàng)新的態(tài)度是對以往調(diào)查的延續(xù)。

2.1 公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度積極且不乏理性

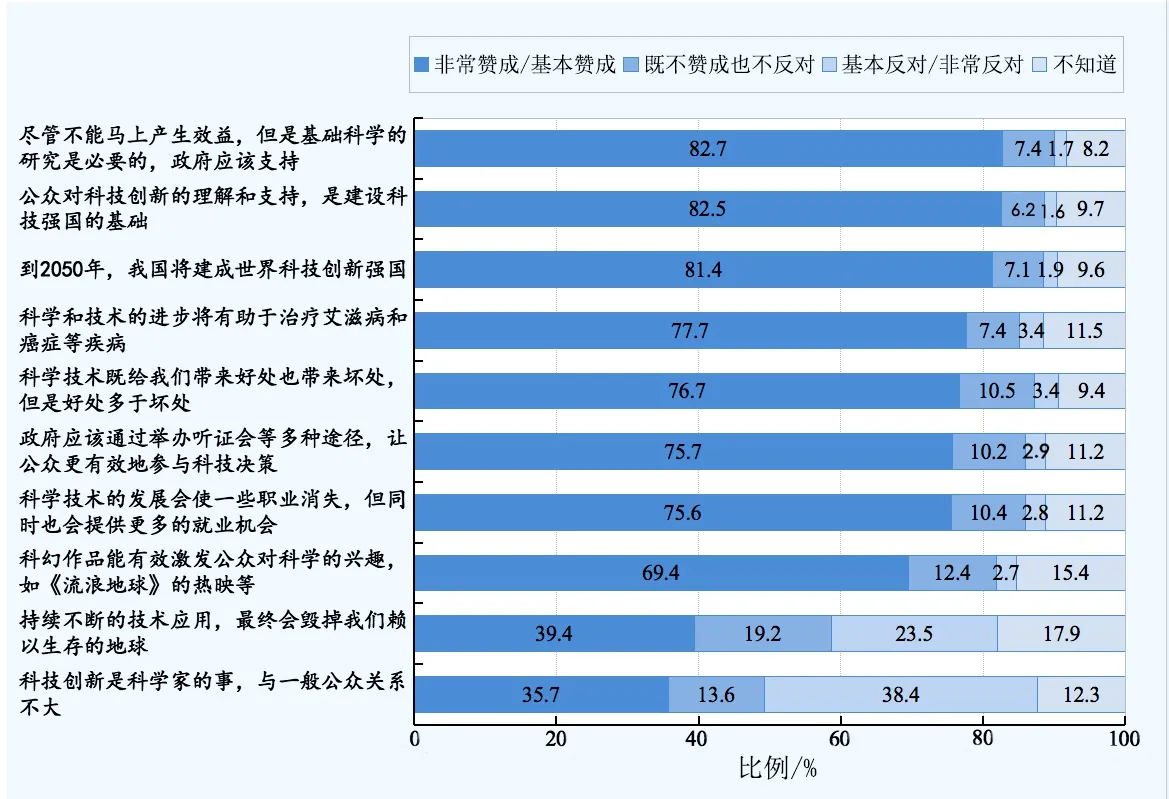

總體來說,中國公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度是積極肯定且不乏理性的,對科技創(chuàng)新充滿期望和自信,支持科技事業(yè)的發(fā)展,了解科學(xué)和參與科學(xué)的意識(shí)較強(qiáng)(見圖1)。

圖1 公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度(2020 年)

中國公民對科學(xué)技術(shù)的發(fā)展有所期望,對科學(xué)的未來抱有信心。77.7%的公民贊成“科學(xué)和技術(shù)的進(jìn)步將有助于治療艾滋病和癌癥等疾病”;76.7%的公民贊成“科學(xué)技術(shù)既給我們帶來好處也帶來壞處,但是好處多于壞處”;75.6%的公民贊成“科學(xué)技術(shù)的發(fā)展會(huì)使一些職業(yè)消失,但同時(shí)也會(huì)提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)”;69.4%的公民贊成“科幻作品能有效激發(fā)公眾對科學(xué)的興趣,如《流浪地球》的熱映等”。

中國公民也對科學(xué)技術(shù)持有保留態(tài)度。對于科技發(fā)展和自然資源的關(guān)系,公民的態(tài)度更加分散,有39.4%的公民贊成 “持續(xù)不斷的技術(shù)應(yīng)用,最終會(huì)毀掉我們賴以生存的地球”,反對比例為23.5%,表明公民對科學(xué)技術(shù)持樂觀態(tài)度時(shí)又更加理性。

隨著我國科技創(chuàng)新在各方面取得的一系列重大成果,中國公民積極支持科技創(chuàng)新事業(yè)的發(fā)展并對國家科技發(fā)展前景充滿自信。82.7%的公民贊成“盡管不能馬上產(chǎn)生效益,但是基礎(chǔ)科學(xué)的研究是必要的,政府應(yīng)該支持”;81.4%的公民相信“到2050 年,中國將建成世界科技創(chuàng)新強(qiáng)國”,僅有1.9%的公民反對這一觀點(diǎn)。可見中國的科技發(fā)展具有良好的群眾基礎(chǔ),公民支持政府對科學(xué)研究的投入。

同時(shí),贊成 “公眾對科技創(chuàng)新的理解和支持,是建設(shè)科技強(qiáng)國的基礎(chǔ)”和“政府應(yīng)該通過舉辦聽證會(huì)等多種途徑,讓公眾更有效地參與科技決策”的公民比例均在80%左右,贊成“科技創(chuàng)新是科學(xué)家的事,與一般公眾關(guān)系不大”的比例為35.7%。公民參與科學(xué)的意識(shí)較強(qiáng),認(rèn)識(shí)到科學(xué)對個(gè)人的重要性,愿意支持對科技事業(yè)的投入,并期望參與其中,這也是公民意識(shí)的增強(qiáng)。

2.2 公民崇尚科學(xué)技術(shù)職業(yè)

2018 年調(diào)查顯示,科學(xué)技術(shù)職業(yè)聲望較高(見圖2)。其中,教師、醫(yī)生、科學(xué)家和工程師等科學(xué)技術(shù)類職業(yè)均排在職業(yè)聲望和職業(yè)期望的前五位。科學(xué)家的職業(yè)聲望明顯高于其職業(yè)期望,雖然科學(xué)家這一職業(yè)在社會(huì)范圍內(nèi)得到廣泛認(rèn)可,但認(rèn)知和意愿之間出現(xiàn)差異。因此,夯實(shí)國家科技發(fā)展和科學(xué)文化的人力基礎(chǔ)不僅在于涵養(yǎng)公眾理解和支持科學(xué)的態(tài)度氛圍,也包括對科技人才的培養(yǎng)和引導(dǎo),例如加強(qiáng)相關(guān)人才制度的建設(shè)。

圖2 公民對科學(xué)技術(shù)職業(yè)的聲望和期望的態(tài)度(2018 年)

3 公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度與公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)

3.1 中國公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度變化趨勢特征

通過對2001—2020 年的中國公民科學(xué)素質(zhì)調(diào)查的態(tài)度部分進(jìn)行整理,選取部分題項(xiàng),分別從三個(gè)特征來探究中國公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度的變化趨勢。

3.1.1 對科學(xué)技術(shù)的支持態(tài)度一直保持較高水平

中國公民對科學(xué)技術(shù)的支持態(tài)度近二十年來一直處于較高水平,在某些年份有所波動(dòng)(見圖3)。

對于“現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)將給我們的后代提供更多的發(fā)展機(jī)會(huì)”的贊成比例在2003 年達(dá)到最高點(diǎn)(88.3%),并在波動(dòng)后維持在83% 左右。對于“科學(xué)和技術(shù)的進(jìn)步將有助于治療艾滋病和癌癥等疾病”的贊成比例,從2007 年的78.7% 逐漸下降到2018 年的73.9%,之后上升到2020 年的77.7%。對于“科學(xué)技術(shù)既給我們帶來好處也帶來壞處,但是好處多于壞處”的贊成比例,在2007 年出現(xiàn)了極大幅度的波動(dòng),之后趨向穩(wěn)定。對于“科學(xué)技術(shù)的發(fā)展會(huì)使一些職業(yè)消失,但同時(shí)也會(huì)提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)”的贊成比例,在2010 年達(dá)到高點(diǎn)后,呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢。總的來說,2005—2010 年,中國公民對科學(xué)技術(shù)的肯定態(tài)度有所波動(dòng),2010年以后趨向穩(wěn)定。

圖3 中國公民對科學(xué)技術(shù)的支持態(tài)度的變化趨勢

圖4 中國公民對科學(xué)與信仰的態(tài)度的變化趨勢

對于科學(xué)與信仰題項(xiàng)的問答一直保持較好連續(xù)性(見圖4),贊成比例從2003 年的23.8% 逐漸下降到2007 年的15.5%,而后大幅上升到2015 年的38.5%,之后保持穩(wěn)定;中立比例從2003 年的19%上升到2007 年的32.7%,之后下降到2010 年的24.9%,之后保持穩(wěn)定;反對比例從2003 年的34.4%下降到2018 年的20%左右,其間在2010 年出現(xiàn)較大幅度波動(dòng),達(dá)到33.8%。中國公民對于科學(xué)并不是盲目崇拜,總體來看,持“贊成”的比例較高,隨著時(shí)間推移,態(tài)度逐漸分化,對科學(xué)發(fā)展有了更多的批判和理性。

對于科學(xué)與自然題項(xiàng),贊成比 例 從2003 年 的13.4% 穩(wěn)步上升到2020 年的39.4%;中立比例總體穩(wěn)定在10%到20%之間;反對比例逐年下降,從2003 年 的45.2% 下 降 到2020年的23.5%。可見中國公民對待自然的態(tài)度趨向理性,并逐漸認(rèn)識(shí)到技術(shù)對環(huán)境的影響,整體來說,中國公民對科學(xué)與自然的態(tài)度在20 年間一直保持比較穩(wěn)定的變化趨勢,并在2010—2015 年之間贊成比例開始超過反對和不知道比例,之后分化逐漸變大(見圖5)。

3.1.2 對政府支持和公眾參與科學(xué)的態(tài)度意識(shí)逐漸增強(qiáng)

“盡管不能馬上產(chǎn)生效益,但是基礎(chǔ)科學(xué)的研究是必要的,政府應(yīng)該支持”的贊成比例從2001 年 的89.7% 下 降 到2007年的74.2%,其中2005—2007年出現(xiàn)了大幅下降,之后穩(wěn)步上升到2020 年的82.7%,而公眾理解科學(xué)和參與科技決策題項(xiàng)的贊成比例也均在波動(dòng)中上升。總的來說,公民理解科學(xué)和參與科技決策的意識(shí)增強(qiáng),對政府支持科學(xué)的贊同態(tài)度總體呈現(xiàn)上升趨勢(見圖6)。

3.1.3 科學(xué)家的職業(yè)聲望高于其職業(yè)期望

公民對科學(xué)技術(shù)職業(yè)的看法某種程度上反映了公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度,從歷年調(diào)查中可看出,科學(xué)家的職業(yè)聲望和期望的變化趨勢總體穩(wěn)定,但職業(yè)聲望一直高于其職業(yè)期望(見圖7)。近年來國家出臺(tái)一系列政策措施,旨在提高科學(xué)家等科學(xué)技術(shù)職業(yè)的地位和待遇,為科技創(chuàng)新奠定堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ),科學(xué)家的職業(yè)聲望和期望都有不同程度的上升。

圖5 中國公民對科技與自然的態(tài)度的變化趨勢

圖6 中國公民對政府支持和公眾參與科學(xué)的態(tài)度的變化趨勢

圖7 中國公民對科學(xué)家職業(yè)聲望和期望的態(tài)度的變化趨勢

3.1.4 中國公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度的變化趨勢特征

基于調(diào)查數(shù)據(jù)來看,中國公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度總體保持穩(wěn)定,各維度在穩(wěn)定中有所波動(dòng),其中2005 年至2015 年之間波動(dòng)相對較大,2015 年后趨向穩(wěn)定,另外,理性態(tài)度大幅提升,對政府支持和參與科學(xué)的態(tài)度穩(wěn)步提升。可以說,中國公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度變化趨勢自2006 年起呈現(xiàn)兩個(gè)階段性的變化特征,即“普遍支持”和“理性提升”階段。2006—2015 年中國公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度特征是普遍維持相對較高的支持率,存在相關(guān)態(tài)度選項(xiàng)波動(dòng)的情況,2015 年之后,中國公民態(tài)度趨向穩(wěn)定發(fā)展,基本保持了積極且不乏理性的總態(tài)勢。

3.2 中國公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度的變化階段基本與公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)各時(shí)期相對應(yīng)

2006 年,國務(wù)院出臺(tái)了《科學(xué)素質(zhì)綱要》,明確定義了 “了解科學(xué)技術(shù)知識(shí),掌握科學(xué)方法,樹立科學(xué)思想,崇尚科學(xué)精神,以及利用以上四方面處理實(shí)際問題和參與公共事務(wù)的能力”的科學(xué)素質(zhì)概念,對公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作進(jìn)行了全面部署,標(biāo)志著我國科普事業(yè)從傳統(tǒng)科學(xué)普及轉(zhuǎn)向了以提升人的科學(xué)素質(zhì)為中心的公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)。

雖然學(xué)者們對公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)歷程的劃分不盡相同,但2006 年和2015 年均是重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。如趙立新等認(rèn)為1999—2006年是頂層發(fā)動(dòng)期,2006—2014 年是政府推動(dòng)期,2014 年后進(jìn)入社會(huì)啟動(dòng)期[6]。王娜等同樣認(rèn)同1999—2006 年是科學(xué)素質(zhì)建設(shè)的頂層設(shè)計(jì)時(shí)期,2007 年后科學(xué)素質(zhì)建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展階段[7]。任福君則認(rèn)為2016 年后科普事業(yè)全民戰(zhàn)略升級[8]。從公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)各時(shí)期給公民態(tài)度變化帶來的影響及態(tài)度特征,本文傾向于將其分為三個(gè)時(shí)期(見表1)。

表1 公民對科技的態(tài)度的變化階段與公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)各時(shí)期的對應(yīng)關(guān)系

3.2.1 公民對科技的態(tài)度雖有波動(dòng)但普遍積極支持階段

基于調(diào)查數(shù)據(jù),2006—2015 年公民對科學(xué)技術(shù)呈持續(xù)積極支持的態(tài)度。這一階段處于公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)的“政府全面推動(dòng)”時(shí)期,大力的政策導(dǎo)向、各地各部門的大協(xié)作大聯(lián)合、快速的社會(huì)發(fā)展,公民接觸的有關(guān)科技的信息渠道多樣化、信息量爆炸式增長,從各方面影響改變公民行為,導(dǎo)致態(tài)度選項(xiàng)發(fā)生了較大幅度的波動(dòng)。

一方面,政府全面推動(dòng)。2006 年,《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020年)》頒布后,中國的科技投入增加,科學(xué)技術(shù)體制深化改革,涌現(xiàn)出了一大批矚目的科技成果和培養(yǎng)了一批科技人才,并迅速應(yīng)用到生產(chǎn)生活中,中國公民深受科技普惠。同年,《科學(xué)素質(zhì)綱要》頒布,旨在全面推動(dòng)中國公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè),提高公民科學(xué)素質(zhì),樹立科學(xué)思想,弘揚(yáng)科學(xué)精神。在政策引領(lǐng)下,各地方各部門層層落實(shí),扎實(shí)推進(jìn),形成了公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)的新局面。這些重大舉措在全社會(huì)營造了講科學(xué)、愛科學(xué)、學(xué)科學(xué)、用科學(xué)、崇尚科學(xué)的積極氛圍,公眾對科學(xué)技術(shù)的支持態(tài)度有了肥沃土壤。另外,隨著中國公民人均受教育年限的提升,公民科學(xué)素質(zhì)的提高,公民普遍對科學(xué)具有更積極的態(tài)度。公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作實(shí)現(xiàn)了公民態(tài)度保持在高度積極的狀態(tài)。

另一方面,這一時(shí)期公民獲取科技信息的渠道發(fā)生了較大變化。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)發(fā)布的第37 次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》[9],截至2015 年12月,中國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.88 億,互聯(lián)網(wǎng)普及率為50.3%。歷次公民科學(xué)素質(zhì)調(diào)查也顯示,通過互聯(lián)網(wǎng)獲取科技信息的公民比例從2005 年的6.4%(第七位),大幅提升到了2010 年的26.6%(第四位)和2015年的53.4%(第二位),互聯(lián)網(wǎng)的自由化、多元化和碎片化等特征,決定了公民對科學(xué)的態(tài)度不再是單一的,在面對全球變暖、核能危機(jī)、科學(xué)倫理等問題時(shí),公民對科學(xué)的態(tài)度增添了批判意識(shí)、思考的多元化,對科學(xué)的態(tài)度選項(xiàng)也開始出現(xiàn)波動(dòng)。

3.2.2 公民對科技的態(tài)度進(jìn)入理性提升階段

2015 年以后,中國公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度趨向穩(wěn)定發(fā)展,基本保持了積極肯定且不乏理性的態(tài)度特征。這一時(shí)期,進(jìn)入了公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)的“社會(huì)自發(fā)推動(dòng)”時(shí)期,社會(huì)性力量開始大規(guī)模進(jìn)入公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)領(lǐng)域,公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)的供給端和需求端發(fā)生變化,內(nèi)容更豐富,傳播更多樣,針對性更明確。尤其是2016 年,習(xí)近平總書記在“科技三會(huì)”的講話中指出“科技創(chuàng)新、科學(xué)普及是實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展的兩翼,要把科學(xué)普及放在與科技創(chuàng)新同等重要的位置”,科學(xué)普及被提到了前所未有的高度,提升公民科學(xué)素質(zhì)進(jìn)一步在全社會(huì)范圍內(nèi)被認(rèn)可。在經(jīng)歷了近十年的公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)后,公民對科技的態(tài)度從總體積極支持變化為理性支持,從被動(dòng)接受轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)吸收,參與科學(xué)意愿上升,奠定了公民了解科學(xué)、參與科學(xué)的態(tài)度基礎(chǔ)。穩(wěn)定積極的科技態(tài)度的形成是公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)長期實(shí)施的成果,同時(shí)也是進(jìn)一步開展公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)的有力支撐,為全民科學(xué)素質(zhì)的提升和國家創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略營造了良好的氛圍。

4 公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)的未來發(fā)展方向

公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作影響了中國公民的科技態(tài)度的變化趨勢,我們可以透過我國公民對科技的態(tài)度的發(fā)展趨勢,來探討未來我國公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作的發(fā)展方向。

4.1 中國公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度的未來變化趨勢

公民的科技態(tài)度的未來變化趨勢可以從國際比較中得到一些借鑒,國際上大多數(shù)國家都對科學(xué)技術(shù)持肯定積極的態(tài)度(見圖8)。對比中國(2018 年),美國人在對科學(xué)技術(shù)的未來期望上持有更高的比例,92%的美國人贊成“現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)將給我們的后代提供更多的發(fā)展機(jī)會(huì)”(NSB 2020)[10],韓國2008年該項(xiàng)的比例為84%,也略高于中國(NSB 2012)[11]。根據(jù)2013 年歐洲晴雨表和2014 年加拿大關(guān)于科學(xué)文化的調(diào)查,分別有75%[12]和74%[13]的受訪者贊成。

圖8 對科學(xué)技術(shù)持積極態(tài)度的國際比較

據(jù)美國科工指標(biāo),美國2018 年關(guān)于“現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)將給我們的后代提供更多的發(fā)展機(jī)會(huì)”的贊成比例相對于2012 年、2014 年和2016 年略微有所增長,與2006—2010 年的比例保持一致,從1985 年的76%穩(wěn)步提升到了2018 年的92%(見圖9)。可見,中國公民對科學(xué)技術(shù)的支持態(tài)度變化呈現(xiàn)出了和美國等大多數(shù)國家相同的穩(wěn)步提升的發(fā)展趨勢,且目前在國際中處于較高水平。

對于政府支持科學(xué)研究的態(tài)度,美國人的贊成比例在最近幾年變化不大,且一直呈現(xiàn)上升趨勢。中國公民對此題項(xiàng)的贊成比例僅次于美國,高于加拿大(2013 年)[13]和瑞士( 2019 年)[14]以及歐洲(2010 年)[15]的水平(見圖10)。中國公民對政府支持科學(xué)研究的支持度在國際上處于前列,為我國的科學(xué)研究提供了堅(jiān)實(shí)的公民基礎(chǔ)。

由上可知,中國公民當(dāng)前對科學(xué)技術(shù)的積極態(tài)度呈現(xiàn)出了和美國等大多數(shù)國家相同的發(fā)展特征,且目前在國際上處于較高支持的水平。對比其他國家,中國公民對科學(xué)技術(shù)的肯定和支持態(tài)度在未來20 年內(nèi)會(huì)繼續(xù)保持穩(wěn)定趨勢,對科技的認(rèn)知和態(tài)度也會(huì)更加理性。這就需要我們在保持穩(wěn)定變化的同時(shí),將公民的積極情緒有效地轉(zhuǎn)化為參與科學(xué)行動(dòng)、培養(yǎng)科學(xué)行為,促進(jìn)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)、提高公民科學(xué)素質(zhì)水平和助力創(chuàng)新型國家建設(shè)。

圖9 美國公眾對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度及對政府支持科學(xué)研究的態(tài)度的變化趨勢

圖10 對政府支持科學(xué)研究態(tài)度的國際比較

4.2 面向2035 年的公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)

黨的十九大提出了2020 年到21 世紀(jì)中葉分兩步走全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的新目標(biāo),明確指出在2035 年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化,這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)離不開高素質(zhì)創(chuàng)新大軍,離不開全民科學(xué)素質(zhì)的提高。《科學(xué)素質(zhì)綱要》在2020 年已經(jīng)圓滿完成使命,下一個(gè)十五年的公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)迎來了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇,公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)要緊密融入新時(shí)代的發(fā)展趨勢,更好地服務(wù)于人的全面發(fā)展,服務(wù)于黨和國家科教事業(yè)的大局。公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)要結(jié)合我國公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度特征和發(fā)展趨勢,為未來的公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)提供對策建議。

一是優(yōu)化調(diào)整公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)的目標(biāo)、內(nèi)容和方式。公民對科技的態(tài)度總體保持穩(wěn)定支持,到逐漸呈現(xiàn)理性化和多元化,對科技信息的關(guān)注和興趣更豐富化和個(gè)性化,科學(xué)知識(shí)的普及已滿足不了公民多樣化的科普需求,公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)目標(biāo)內(nèi)容方式需要優(yōu)化調(diào)整。

從目標(biāo)來說,2016 年習(xí)近平總書記提出了科學(xué)普及與科技創(chuàng)新同等重要的重要論斷,但實(shí)際發(fā)展中二者存在較大差距,科學(xué)普及和科學(xué)素質(zhì)建設(shè)缺乏話語權(quán),在實(shí)際工作中存在重科研、輕科普的現(xiàn)象,公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)的理論架構(gòu)、實(shí)踐探索欠缺,未能有力支撐整個(gè)戰(zhàn)略框架。因此,以服務(wù)于人的全面發(fā)展,服務(wù)于國家的創(chuàng)新發(fā)展,服務(wù)于社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè),服務(wù)于構(gòu)建人類命運(yùn)共同體,實(shí)現(xiàn)科學(xué)普及與科技創(chuàng)新同步發(fā)展,是面向2035 年的公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)的發(fā)展愿景。

從內(nèi)容來看,豐富“四科兩能力”的內(nèi)涵,側(cè)重點(diǎn)由普及科學(xué)知識(shí)逐漸轉(zhuǎn)移到促進(jìn)公民參與科學(xué),培養(yǎng)科學(xué)方法、科學(xué)思維和科學(xué)精神,從器物層面逐漸上升到價(jià)值觀層面,真正地在全社會(huì)營造崇尚科學(xué)精神的環(huán)境氛圍,也只能通過科學(xué)精神的塑造,才能使知識(shí)的普及轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新氛圍的營造。

從方法來看,中國公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)已經(jīng)形成了“政府推動(dòng)、全民參與”的格局,這里的全民包括政府機(jī)構(gòu)、高校和科研院所,以及產(chǎn)業(yè)界。未來公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)設(shè)計(jì)應(yīng)該將社會(huì)公眾納入,公眾已經(jīng)不是單純的受眾,日益增長的對新知識(shí)的需求、對科技事件和國家科技事業(yè)的關(guān)注,致使自上而下的傳統(tǒng)科普形式已轉(zhuǎn)化為群眾性的自發(fā)參與,公眾既是接受者,亦是傳播者,因此公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)的渠道流向應(yīng)是多方向的。

二是充分運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)等新媒體,大力推進(jìn)科普信息化建設(shè),引導(dǎo)社會(huì)力量的自發(fā)推動(dòng)。互聯(lián)網(wǎng)已成為公民獲取科技信息的主要渠道,目前的公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)主要從科學(xué)教育、科學(xué)普及和科學(xué)傳播三條路徑開展,相互比較獨(dú)立,而互聯(lián)網(wǎng)能夠?qū)⑷哂袡C(jī)融合,因此重視“互聯(lián)網(wǎng)+科普”工程,是時(shí)代的需要,也是科學(xué)素質(zhì)發(fā)展的必由之路。以“科普中國”為例,政府通過打造科學(xué)普及和科學(xué)傳播的權(quán)威平臺(tái),建立資源庫,豐富科學(xué)內(nèi)容,創(chuàng)新科普方式,集眾家之長,滿足公眾的個(gè)性化需求,而公眾根據(jù)自身的需求主動(dòng)搜索和獲取信息,并將獲得的信息進(jìn)行符合自身價(jià)值體系的再加工加以理解運(yùn)用,這種方式既充分利用了公眾的主動(dòng)性,也極大地?cái)U(kuò)大了科普范圍,由此以信息化的方式創(chuàng)新了公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)的服務(wù)模式。另外,大眾媒體等社會(huì)力量的進(jìn)入,在市場化的驅(qū)動(dòng)下,科學(xué)普及和科學(xué)傳播會(huì)更加效率化、個(gè)性化和精準(zhǔn)化,更加注重用戶導(dǎo)向,實(shí)現(xiàn)資源的合理使用和精準(zhǔn)配置,構(gòu)建公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)的良性生態(tài)循環(huán)。最后,科普信息化建設(shè)也需要科學(xué)家等權(quán)威人士及社會(huì)各界的進(jìn)入,打造權(quán)威和信任品牌,并從單純的知識(shí)普及向科學(xué)思維和科學(xué)精神引導(dǎo),提升對科學(xué)與社會(huì)等方面的理解,才能充分發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢,對科學(xué)精神的弘揚(yáng)起到潛移默化的作用。

三是推進(jìn)精準(zhǔn)化開展公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)。公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)需要細(xì)分對象,挖掘不同人群的多層次需求點(diǎn),開展精準(zhǔn)化服務(wù)。我國公民對科技的態(tài)度積極度普遍偏高,并不具備典型的消極態(tài)度群體,但細(xì)分到人群,還是會(huì)有所差異。歷年的公民科學(xué)素質(zhì)調(diào)查顯示,男性、受教育程度較高群體和具備科學(xué)素質(zhì)公民對科學(xué)技術(shù)持更加積極的態(tài)度,對科技的發(fā)展、科技與自然的關(guān)系的態(tài)度更趨理性。任磊等也指出態(tài)度的人群特征較強(qiáng),我國年齡較大、學(xué)歷較低、農(nóng)村群體呈現(xiàn)出類似的態(tài)度特征,受教育程度較高、具備科學(xué)素質(zhì)的群體呈現(xiàn)出另一種態(tài)度特征[16]。雖然沒有對這種群體態(tài)度特征進(jìn)行明確描述,但可以在此基礎(chǔ)上深入研究,進(jìn)行人群的態(tài)度畫像,并據(jù)此采取合適的科學(xué)素質(zhì)建設(shè)措施,分類施策、精準(zhǔn)對接。比如,對于態(tài)度積極且科學(xué)素質(zhì)水平高的群體,應(yīng)該為其創(chuàng)造開放包容的政策與環(huán)境,增加其參與科學(xué)和參與科學(xué)決策的機(jī)會(huì),充分調(diào)動(dòng)其主動(dòng)性和主人翁責(zé)任感,促進(jìn)態(tài)度和能力向行動(dòng)轉(zhuǎn)變,服務(wù)于人和社會(huì)的全面發(fā)展;對于態(tài)度積極但是科學(xué)素質(zhì)水平較低的群體,應(yīng)該充分利用其對科學(xué)的興趣與熱愛,通過科學(xué)素質(zhì)建設(shè)的精準(zhǔn)施策,為其提供獲取科學(xué)知識(shí)、培養(yǎng)科學(xué)思維和提高科學(xué)能力的渠道和途徑;對于態(tài)度稍顯不足的群體,可先培養(yǎng)其對科學(xué)技術(shù)的興趣和認(rèn)可,充分感受科技普惠,為科學(xué)素質(zhì)的提升創(chuàng)造良好的認(rèn)知基礎(chǔ)。

5 結(jié)語

公民對科技的態(tài)度既有普遍的發(fā)展規(guī)律,也受區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)的影響,不同時(shí)代、不同國家和地域、不同群體的公民對科技的態(tài)度有明顯的差異。穩(wěn)定的態(tài)度是認(rèn)知和行為的主要導(dǎo)向,是形成精神和文化的重要基礎(chǔ),穩(wěn)定的科技態(tài)度是建設(shè)公民科學(xué)素質(zhì)、建設(shè)中國社會(huì)特有科學(xué)精神和文化的前提。找準(zhǔn)公民對科學(xué)技術(shù)的態(tài)度特征和關(guān)鍵點(diǎn),采取適當(dāng)舉措,從普及科學(xué)知識(shí)、營造科學(xué)氛圍開始,提高公民科學(xué)素質(zhì),完善面向2035 年的公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè),培養(yǎng)中國公民的科學(xué)思想和科學(xué)精神,進(jìn)而塑造中華民族所需的科學(xué)文化。