公眾參與社區科普活動意愿的影響因素研究

——以深圳市為例

陳婉姬 李 瑩 宿湘林 劉雨飛 劉懿璇

(深圳大學傳播學院,深圳518060)

新冠肺炎疫情發生后,在習近平總書記的指導下,社區成為我國疫情聯防聯控的第一線[1],基層社區內的健康科學知識普及對疫情防控和社區治理工作起到了關鍵作用。這次危機事件再次警醒我們,公眾的科學素養及其“科學能力之知”亟待提升[2],而城市社區空間有著天然的“親民”優勢,社區的科學普及功能值得被進一步探索。

社區科普是我國科普體系中的重要板塊,“實施社區科普益民工程”是“十三五”時期重點任務之一[3]。目前,我國社區科普工作正處于新舊結合的發展階段,信息化時代的到來使得社區科普工作的理念、形式、內容和服務對象都處在變化之中,社區科普工作在不同地域之間存在明顯的不平衡性[4]。新形勢下,如何借鑒社區科普發展領先地區的經驗,在實踐工作中有效地吸引公眾參與社區科普,成為科學傳播領域重要的研究議題。

科學傳播的觀念從基于缺失模型視角的“公眾理解科學”范式開始,轉向基于對話模型的“有反思的科學傳播”[5],這意味著公眾在接受科學教育時并非只是單向地接收知識,而是可以就科學技術事務參與協商,強調公眾的“知曉”和“質疑”。城市社區作為公眾學習科學知識,尤其是健康知識的重要“繼續教育”基地,是開展科學傳播研究的重要空間。如何有效促進科學傳播進社區、激發大眾真正接受和自主參與社區科普活動,是提高國民素養實現全民科普的關鍵,也是科學傳播領域研究的重點。目前國內外傳播學、社會學領域的學者對社區參與的議題有許多探討[6],但細化到社區科普活動參與的研究則相對缺少。本研究選擇在深圳這座擁有良好科教資源和模式[7]的“科技創新之城”,針對社區居民參與社區科普活動的意愿進行調查研究,期望從學理角度梳理和呈現社區居民參與科普活動的影響要素,并以深圳市的實踐經驗為基礎,嘗試提出可推廣的社區科普工作建議。

在傳統科學普及(science popularization)視角下,大多數社區科普研究往往僅從社區科普內容及形式出發,通過描述性統計數據解釋不同科普內容或形式對于居民的單向影響。在科學傳播(science communication)的視角下,如何有效地促進包含科學精神在內的、以促進公眾理解科學和公眾參與為核心內容的雙向交流顯得尤為關鍵[8]。本研究試圖從這一視野出發,聚焦于居民與社區科普之間的雙向關系,探索激勵公眾參與社區科普活動的影響要素,進而提出相應的建議。

1 文獻回顧及研究假設的提出

社區參與是指人們在社區范圍內對公共事務的參與[9-10]。在城市社區中組織科普活動離不開公眾的參與,且科普活動本身在中國語境中帶有一定的公共服務性質,所以“社區參與”所表達的“公共事務參與”與本文研究的“社區科普活動”在意指上有相當的契合性。當我們試圖解釋居民的社區科普活動參與意愿時,其實是在挖掘其參與行為背后的動機,及其在參與過程中期望被滿足的真實需求,本研究從受眾個體的利益層面和社區的認同層面來進行探討。

1.1 利益驅動下居民的社區科普活動參與

理性行為理論(Theory of Reasoned Action,TRA)為探索個體行為與行為意向提供了具有開放性和前瞻性的理論基礎[11]。居民參與社區科普活動作為一種行為實踐,個體在參與社區活動時的主要動力來源于獲得價值和利益,即利益驅動。當居民在參與中獲得的感知價值越多時,其參與的意愿就越高。

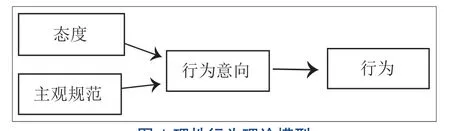

根據TRA 理論,受眾的行為意愿主要受到其態度和主觀規范的影響(見圖1)。本研究所關注的行為意向指的是居民參與社區科普活動的意愿,我們假設居民對科學知識及社區科普活動感知價值的評價(態度),以及居民對參與社區科普活動這一行為所感受到的主觀規范,會影響到其參與社區科普活動的意愿。

圖1 理性行為理論模型

“感知科學知識的價值”與“感知社區科普活動的價值”兩個變量來源于科學傳播理論中兩個不同的概念。“感知科學知識價值”對應二階科學傳播①劉華杰(2008)基于“缺失模型”提出科學傳播的第二階段,以“認知”為導向的科學宣傳雖然有價值滲透, 但基本上只涉及知識、認知。強調的“公眾的科學意識”(public awareness of science,PAS),在不同的語境中亦被稱為公眾的科學態度(scientific attitudes),其意義囊括了公眾對于科學知識的價值感知[12-13],表達了科學知識作為價值客體被價值主體所感知到的屬性水平[14]。而“感知社區科普活動的價值”則源于三階科學傳播②劉華杰(2008)基于“對話模型”提出科學傳播的第三階段,強調公眾的參與和公眾的發言權。的理論范式“公眾參與科學”,強調科學傳播過程中社會機構與個體行動者之間應有更多水平的互動[15]。

居民在感知層面上對社區科普活動的評價包含多重劃分,譬如在活動參與過程中能否學到新知識、結交新朋友、獲得新體驗等。參考謝思(Sheth)等將服務的感知價值劃分為功能價值、社交價值、情感價值、認知價值和情景價值[16],結合本研究前期在深圳社區中開展的田野調查,我們將居民對社區科普活動感知價值細分為感知功能性、娛樂性和社交性價值。其中,功能性價值指公眾對社區科普活動功能實用性的評價;娛樂性價值指公眾對社區科普活動參與過程中趣味、休閑、娛樂水平的評價;社交性價值指公眾在社區科普活動中獲得社交體驗的評價。基于以上討論,本研究提出研究假設。

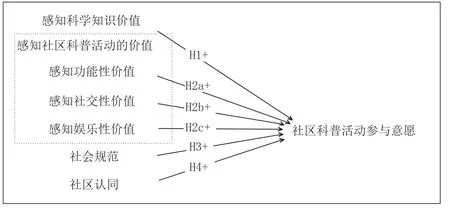

H1:個體對科學知識的感知價值越高,其參與社區科普活動的意愿程度越高;

H2:個體對社區科普活動的感知功能性價值(H2a)、感知社交性價值(H2b)和感知娛樂性價值(H2c)越高,其參與社區科普活動的意愿程度越高。

主觀社會規范是指個人在行動過程中所感知到的社會壓力,這種壓力一般來自身邊的重要人物或制度約束。對一些公眾參與社會活動的研究發現,鄰里的環保舉措會顯著影響個人參與保護環境活動[17]。理性行為理論認為態度和主觀規范共同決定了人們的行為意圖,從而決定了實際的行為[18]。基于此,本研究提出假設。

H3:個體的主觀社會規范水平越高,其參與社區科普活動的意愿程度越高。

1.2 認同驅動下居民的社區科普活動參與

社會認同理論在社區的群體層面認為,群體認同在很大程度上影響個體參與社區活動的行為。群體認同度的高低會影響居民的社區集體歸屬感,從而影響到他們對社區活動的參與意愿。由此,“認同驅動”也是居民參與社區活動的重要驅動力[9]。

費孝通認為,要使社區真正成為一個守望相助的共同體、使居民接受并愿意參與社區事務,主要還靠居民文化認同在價值觀、思想方法和生活方式上找到同一的感覺[19]。這種“同一的感覺”描述的即是居民對社區的認同感。社區認同反映了居民對社區功能狀況的認同程度,以及居民與社區的情感連接強度[20],是居民參與上海市徐匯區社區公共事務的重要驅動力[9]。在認同驅動的前提下,居民會自主參與社區事務;反之,缺乏社區認同的參與則只能是一種強制性的動員[21]。唐有財等對上海市徐匯區湖南街道弄管會進行案例研究發現,居民參與社區事務的原動力主要來源于對社區的利益和情感認同[22]。陳振華的研究亦證明了社區認同與社區參與之間存在著正向相關關系[23]。本研究關注的公眾參與社區科普活動意愿亦可能受到個體對社區認同水平的影響,因而提出研究假設。

H4:個體對其所居住社區的認同越高,其參與社區科普活動的意愿程度越高(見圖2)。

圖2 假設模型

2 研究設計

本研究在文獻回顧所奠定的理論基礎之上,采取問卷調查法收集數據,對居民參與社區科普活動意愿的研究模型進行統計檢驗,并結合田野調查所得的質性材料補充說明研究結果。

2.1 變量測量

為了驗證圖2 中的假設關系,本研究以參與社區科普活動意愿為因變量,科學知識的價值感知、社區科普活動的價值感知、感知社會規范、社區認同為自變量,建立社區科普活動參與意愿影響因素模型。

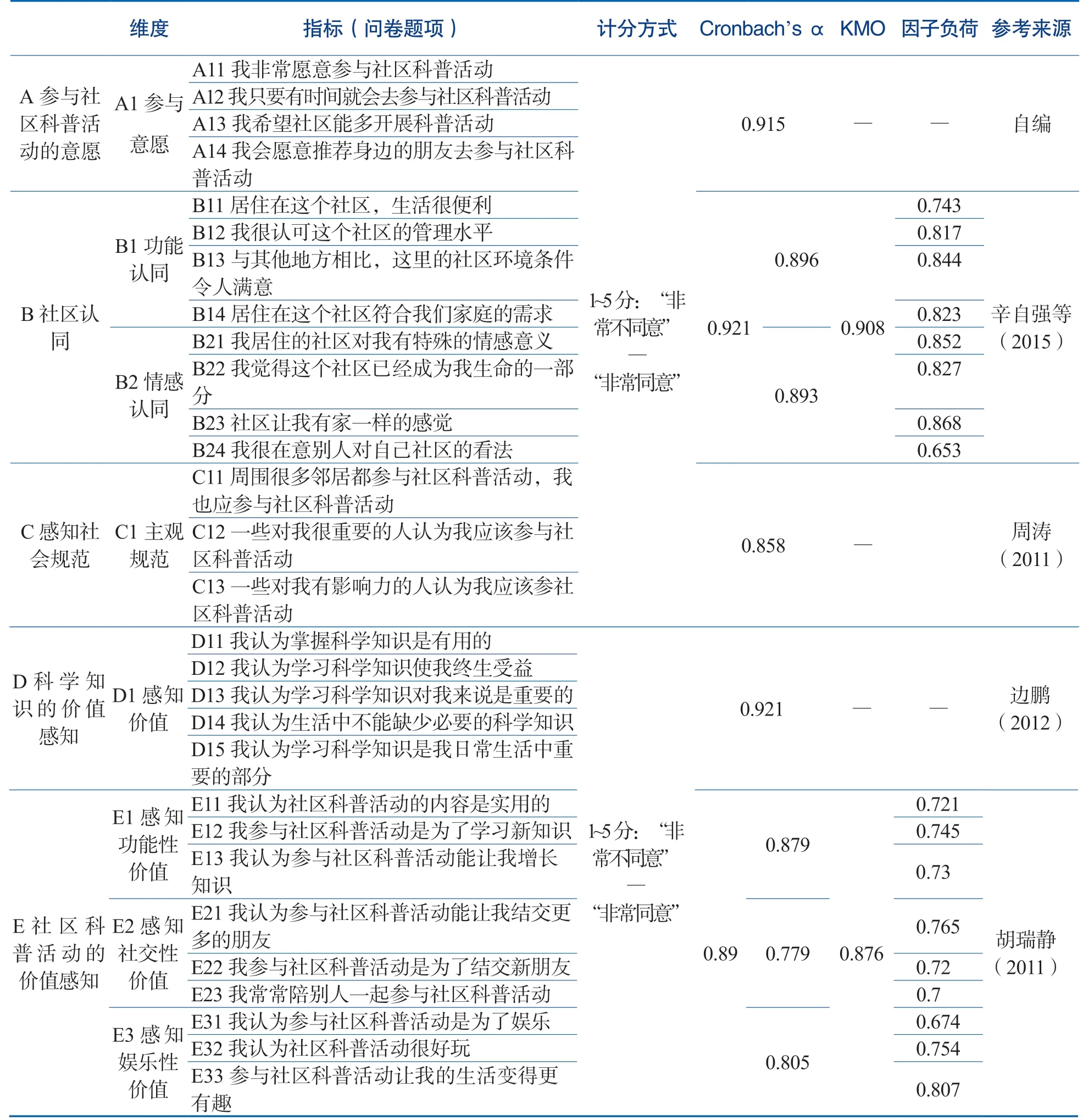

表1 研究變量

其中,參與社區科普活動的意愿由自編的4 個題項進行測量;社區認同的測量借鑒辛自強等編制的社區認同量表,將社區認同劃分為功能認同和情感認同兩大維度[24],共8 個題項;社會規范的測量參考周濤編制的量表中的主觀規范維度[25],包含3 個題項;參考前人的研究,感知科學知識價值主要針對“感知有用性”[26]和“感知重要性”[27-28]兩個維度進行測量,共6 道題目,在采用PCA 的方法對數據進行降維操作,結果只提取出一個主成分,故將其中一道因子負荷過低的題目刪去,將其余5 道題合并用于測量“居民對科學知識的價值感知”;感知社區科普活動價值的測量結合感知價值理論及本研究前期田野調查發現,劃分為感知功能性價值、感知社交性價值和感知娛樂性價值3 個維度,共9 道題。以上所有量表均采用李克特五點計分法記分,各量表均表現出良好的信度和效度(Cronbach’s α 和KMO 值見表1),具有良好的內部一致性。

2.2 樣本

研究者在2019 年11—12 月通過線上和線下問卷調查的方式獲取深圳市民樣本,共收回568 份問卷,刪除無效問卷后最終獲得500 份有效樣本;樣本年齡范圍為11 ~97 歲(M=30.75,SD=12.372);男性202人(40.4%),女性298 人(59.6%);學歷在本科及以上的占比60.4%。

2.3 統計檢驗方法

在統計檢驗方法方面,本研究首先對各個量表進行了信度檢驗及驗證性因子分析,確保量表所測數據具有高信度效度后,對各變量題項進行加總平均處理;而后以控制變量:性別、年齡、受教育程度為第一層變量,以“利益驅動”變量:感知社區科普活動的價值及社會規范為第二層變量,以“認同驅動”變量:社區認同為第三層變量,進行多層回歸分析。

3 模型檢驗

3.1 描述性統計

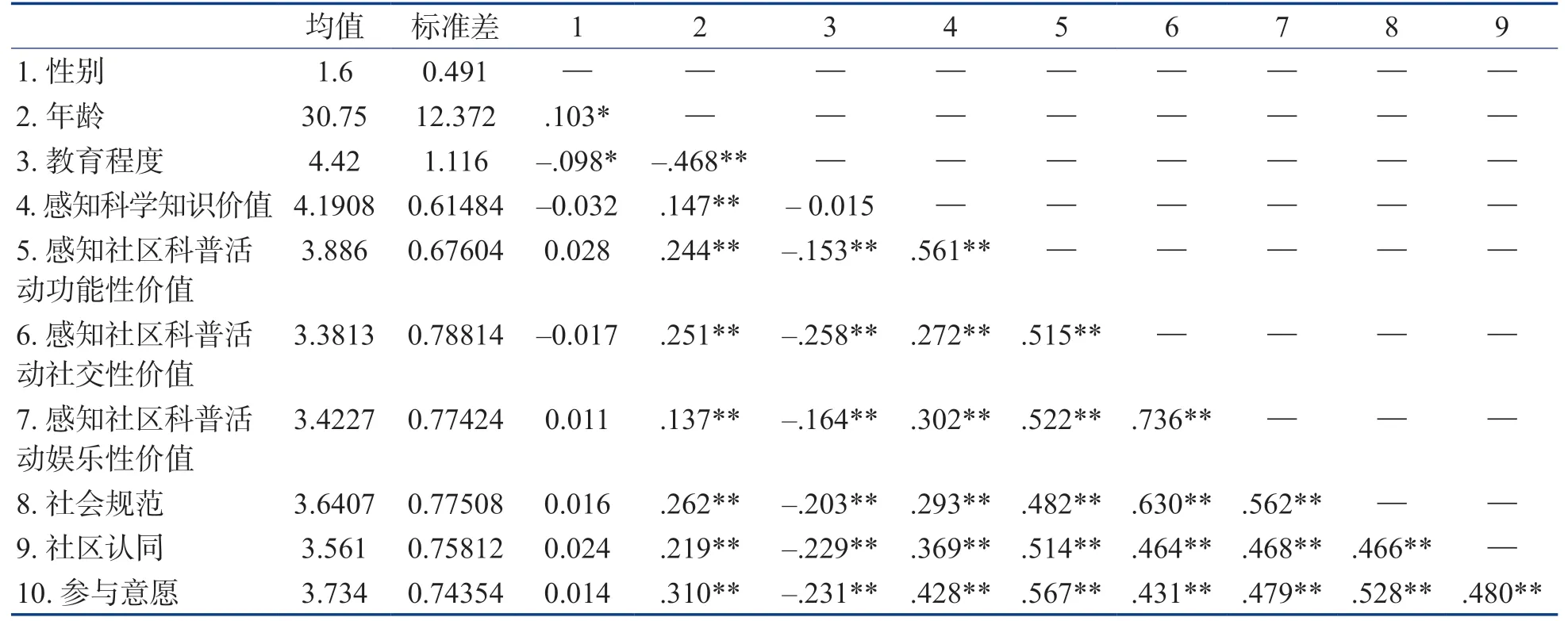

如表2 結果所示,筆者通過對所有控制變量、自變量和因變量進行相關分析,其結果初步驗證居民社區認同、感知社會規范、感知科學知識價值、感知社區科普活動價值的三個維度與居民參與社區科普活動的意愿均存在顯著相關關系(p值均小于.01),初步證實本研究提出的關于居民參與社區科普意愿的影響因素具有良好的解釋力,并且不同變量之間的Pearson 相關系數沒有嚴重的多重共線性,可以進行進一步的多元回歸分析探討變量之間的因果關系及作用機制。

表2 相關分析

3.2 回歸分析

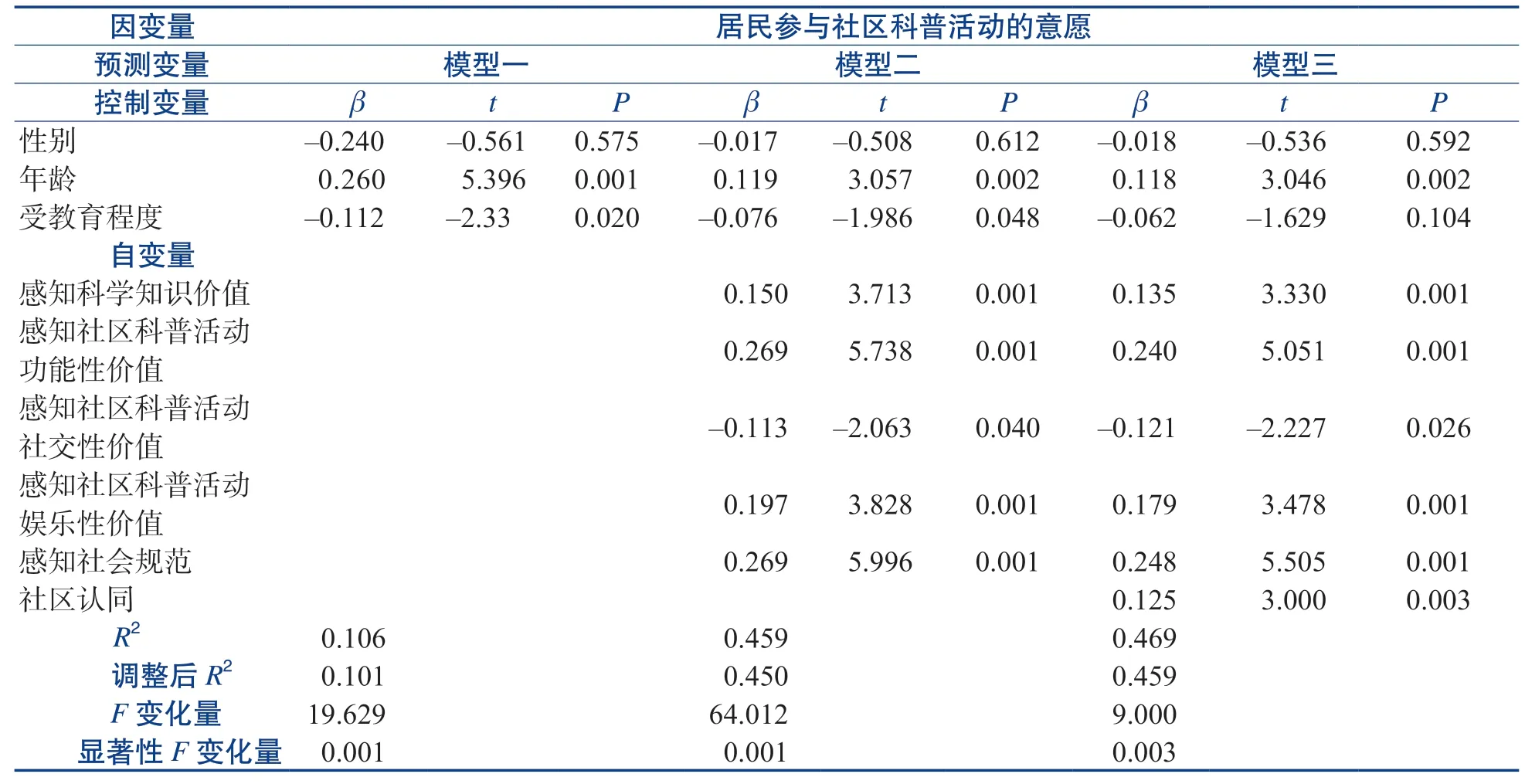

如表3 所示,我們選擇解釋力最高的模型三(調整后R2=.459,F=48.015,p<.001)作為檢驗假設的主要依據。在人口統計變量中,年齡越大的的居民參與社區科普活動的意愿越高(β=.118,p<.01)。在田野調查過程中筆者也發現,熱衷參與社區活動的大多是擁有更多可支配時間的中老年群體,而青年人群體大多忙于職業發展而無暇顧及社區活動。結合相關分析結果(見表2)來看,受教育程度與年齡顯著負相關(r=-.468,p<.01),說明樣本中青年人群體的受教育程度更高,受教育程度越高的人接受的教育資源更多、獲取科學知識的渠道也更多,所以社區科普活動對他們而言重要程度并不高。高松生的研究中也提到,社區參與對象主要是退休人員、未就業人員和未成年人等“賦閑”群體[29]。相比于在職群體,這類“賦閑”群體更有時間也更需要通過社區這一途徑獲得科學知識的“繼續教育”。通過訪談我們發現,社區科普大學和青少年活動室對于他們來說具有重要的意義。調查中有居民表示:

“我們小區的幾個退休干部經常相約去上社區科普大學,我們學到很多實用的東西,感覺增進了大家的關系,也提升了知識能力,我們的生活更加快樂了。”(益田社區居民)

我們在走訪調研中發現,社區科普大學的參與率較高,活動的參與者主要是退休的老年人及少年兒童。但從居民覆蓋面上看,這些活動少有年輕人的參與,城市社區科普應努力動員更多人參與其中。

在“利益驅動”變量中,感知科學知識價值(β=.135,p<.001)與感知社區科普活動的功能性價值(β=.240,p<.001)、娛樂性價值(β=.179,p<.001)以及社會規范(β=.248,p<.001)能夠正向預測居民參與社區科普活動意愿,說明個體感知到社區科普活動中功能性價值、娛樂價值越高,社會規范壓力越大,其參與社區科普活動意愿越強。假設H1、H2a 、H2c、H3 均得到支持,而感知社區科普活動的社交性價值與參與意愿負相關(β=-.121,p<.05),這與原假設H2b 相反,其中的原因還需結合田野材料在結論部分進一步探討。

在“認同驅動”變量中,社區認同(β=.125,p<.01)能顯著正向預測參與意愿,說明對社區認同程度越高的個體,參與社區科普活動的意愿越強,H4 成立。

表3 回歸分析結果

4 結論與建議

4.1 結論

本研究在理性選擇理論和社會認同理論的指導下,從“利益驅動”“認同驅動”出發,探尋居民參與社區科普活動意愿的影響因素。經過分析我們發現,感知科學知識價值、感知社區科普活動的功能性及娛樂性價值、社會規范和社區認同可以正向顯著預測居民參與社區科普活動的行為意愿,感知社區科普活動的社交價值反向顯著預測居民參與社區科普活動的行為意愿。

4.1.1 感知科學知識價值對公眾參與社區科普活動的顯著正向作用

社區科普活動的最終目的是傳播科學知識,大多受訪者也都表示學習知識是他們參與社區科普活動的核心動力。可見公眾對于科學知識的重要性有明確的認知,同時對其需求強烈,這也解釋了感知科學知識價值對公眾參與社區科普活動的顯著正向作用。感知科普活動價值中的功能性因素與以往研究是一脈相承的,技術接受模型中認為科普活動的有用性是影響公眾科普需求的主要因素。而娛樂性價值的顯著在于舉辦的科普活動豐富多彩,形式多樣,從而吸引居民的參與。如益田社區在公眾號發起線上“抗疫有我,一起闖關”新冠病毒知識問答活動吸引眾多居民參與,并有100 名居民獲得獎勵。可見通過游戲化方式“寓教于樂”地開展科普活動,可以達到更好的效果,調查中有居民表示:

“在開展活動之前都會進行居民的需求調研,熱門的活動需要‘拼手速’,居民的參與興致高。”(益田社區工作人員)

4.1.2 居民的主觀規范也會影響其參與社區科普活動的意愿

很多受訪者表示,常常因受到家人、重要朋友的影響而選擇參與活動。田野調查中我們觀察到,參與社區科普活動的居民時常結伴而行或是由家長攜同孩子參與活動。調查中有居民表示:

“本來沒打算去參加的,看到鄰居王阿姨帶小孩去了,就約著家人這周末也一起去社區活動中心學習學習,還挺有收獲的。”(海珠社區居民)

這說明主觀的社會規范對個體的行為意向具有一定影響。當居民在權衡是否參與社區科普活動時,他們實質上在評估參與活動的知識增長性,以及知識對他們生活的幫助,同時也會受到群體規范的影響。

4.1.3 社區認同的顯著性與以往研究一致

史梁等對互聯網自組織科普的研究中也發現個體對社區的認同可以促進其參與社區科普的積極性[30]。田野調查中有居民表示:

“在這個社區居住近十年了,對這里很有感情,居委會舉辦的這些科普活動我基本會抽空帶孩子一起參加,這些活動能讓我感受到社區文化氛圍特別好,也促進了鄰里之間的交流”。(益田社區居民)

這說明居住在這類功能設施完善、鄰里關系和諧社區中的居民,他們的社區認同水平更高,對社區科普活動的活躍度也更高。

4.1.4 感知社區科普活動社交性價值與參與意愿負相關

由于問卷調查方法受限于受訪者的自報告,結論還需結合田野觀察進一步解釋:其一,本研究對“感知社區科普活動社交性價值”變量的概念化和操作化側重于測量個體對參與社區科普活動過程中建立社交關系的價值感知,問卷題項包括“我認為參與社區科普活動能讓我結交更多的朋友”“我參與社區科普活動是為了結交新朋友”等(見表1)。在線下問卷調查過程中,不少受訪者表示并不會為了交新朋友而去參與社區科普活動,構成其參與活動的主要動力還是科普活動本身。我們在對益田社區舉辦的健康科普講座進行實地田野觀察中亦發現,活動現場學習氛圍濃厚,大多居民都投入學習健康知識當中,而少有見到參與者之間進行社交的場景。其二,社區作為城市的縮影,本研究取樣的深圳社區處于“深圳速度”式快節奏發展的城市文化背景中,對于深圳居民而言,在社區科普活動中高效快捷地獲取知識往往比社交更為重要。尤其在新冠肺炎疫情防控常態化的形勢下,保持社交距離成了人們之間的共識。由此,我們認為社區科普活動中的社交性價值并非影響深圳居民參與社區科普活動的關鍵因素,但該結論的推廣性還需在不同城市地區進一步對比驗證。

通過問卷調查和田野訪談的方法,本文得到的研究結論為社區科普工作乃至科學傳播的研究提供了一定的理論補充。本文立足于社區科普,重點關注的社區因素(社會規范、社區認同)為研究科學傳播注入新的理論視角。參加社區科普活動不僅是傳統意義上提升個人科學素養的重要途徑,也是增進睦鄰友好關系的方式,甚至是加強基層社區治理的重要渠道,所以本文的研究意義在于引起公眾對社區科普活動的重視,為更好地開展社區科普活動,進一步提升全民科學素養出謀劃策。

4.2 建議

基于以上結果所揭示的理論意義,本研究可為未來的社區科普發展提出以下建議。

4.2.1 轉變社區科普模式,強化公眾的核心地位

將公眾置于中心位置,圍繞公眾科普需求,做好社區科普活動建設。例如王朝根指出:科普活動的滿足性、有用性是影響公眾科普需求的主要因素[31]。首先,居民關注的內容呈現多樣化趨勢,對食品安全、營養膳食以及醫療衛生等方面較為關注[32]。我們的問卷調研結果與以往研究也一致,我們在走訪調研中發現深圳居民對醫療保健、心理健康、科學健身方面的信息需求強烈。因此,開展社區科普活動需要進一步緊密結合健康類主題,特別是為公眾提供有用、實用的健康醫療信息。其次,在整個社區科普活動流程中都應該將居民置于主體位置,做好活動前、中、后的居民調查,通過建立一種具有反饋和循環回路的非線性“居民主體化”模型,使得居民既是科普活動的起點又是科普活動的終點[33]。

4.2.2 提升社區科普技術,精準區分科普人群

基于個體感知社會規范中的同齡人影響(peer influence),我們建議運用新媒體技術、大數據技術,深度挖掘分析公眾需求、行為特征等,精準區分科普人群。面向同齡群體開展與之興趣相匹配的主題活動,有助于快速形成規范。例如,面向老年人群體開展健康科普,面向兒童群體開展科學知識、興趣類科普等。滿足居民各方的個性化需求,有效提升居民參與活動的體驗感,增強居民的滿意度。

4.2.3 扎實推動社區科普軟硬件建設,凝聚居民認同感

以社區科普活動為橋梁,建設專業的科普人才隊伍,優化基礎配套設置,促進城市居民文化認同。居民的社區認同已在本研究中被證明對其參與社區科普活動的意愿有積極的正向作用,居民應當被視為現代化意義上的市民去參與社區事務,在文化認同、價值觀和生活方式上建立起社區認同和自組織基礎[19]。這也再次強調了社區科普作為一種社區居民公共事務,需要建立在社區認同建設基礎之上。而如何建設社區、提高居民的社區認同?其一,參考萬德斯曼(Wandersman)的觀點,可以通過建立“預防型”社區科普機制來改善社區中的科普教育情況,例如結合實際民生問題(如離婚率、貧困家庭、癌癥治療等)開展社區科普活動,可以有效提高居民的社區認同[35]。其二,社區的工作人員應落實健全社區基礎功能設施,并完善居民參與社區事務的機制,從而提升居民生活質量與社區事務參與度,增進居民對社區的功能認同。其三,提升社區科普活動傳播過程中的話語親和力,由此借助科學傳播話語親和力發揮更大的功能和社會效應[36],增進居民對社區的情感認同。

4.2.4 重構社區科普服務路徑,推廣先進社區科普經驗

結合《全民科學素質行動計劃綱要(2016—2020 年)》中對大力發展社區科普的要求,本研究總結了深圳科普示范社區的社區科普建設經驗。建議將這些經驗推廣到不同地區,并結合地區特色加以研究驗證和升級重構,提升我國社區科普工作整體水平,進而促進公眾參與社區科普活動,提高全民科學素質。