一封書信珍藏60年,兩位文人摯友情

方繼孝

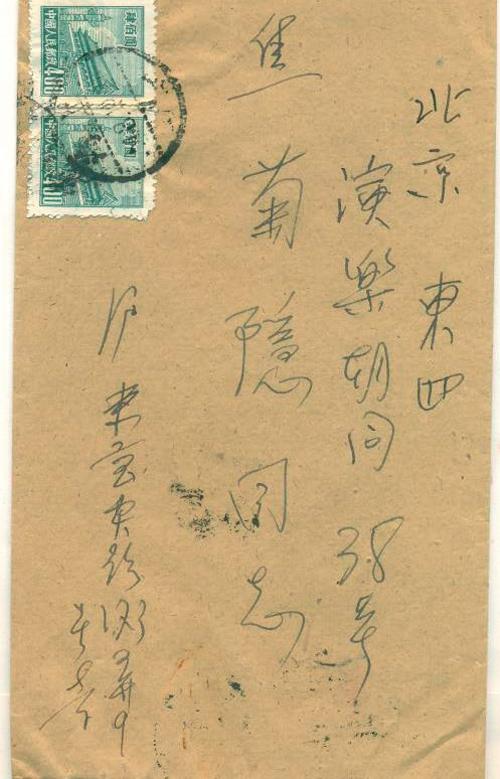

李健吾致焦菊隱的信,寫于1954年3月18日。從這一年算起,至2016年5月16日,這封信被焦菊隱的后人委托拍賣,李健吾的這封信,整整在焦家兩代人的手中,珍藏了62個年頭。

溯源

焦菊隱1905年出生于天津,比出生于山西運城的李健吾先生年長一歲。焦菊隱于1975年2月28日離開人世,這封信由他保存了近21 年。足見焦菊隱生前十分珍視與李健吾的來信和他們之間的友誼的。

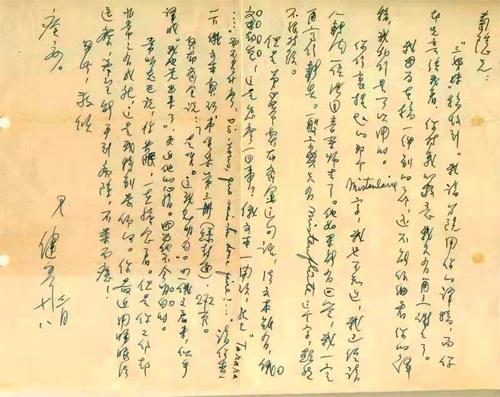

李健吾的這封信,是接到焦菊隱的信之后,就焦菊隱翻譯并寄給他的契訶夫的劇作《三姊妹》譯稿和譯稿中個別字的翻譯交換意見的回復。信的開頭,李健吾首先告訴焦菊隱,“分院用你的譯稿,而你卻先寄給我看,你對我以敬意,我只有再三謝謝了。”

李健吾信里提到的“分院”,全稱中央戲劇學院華東分院,李健吾曾長期在該校及該校的前身上海戲劇專科學校工作。1954年年初, 李健吾接到文化部下達的調其為北京大學文學研究所研究員的調令。但因課未講完, 直到7月李健吾一家才離滬北上。至于李健吾轉交“分院”的焦菊隱的《三姊妹》譯稿,華東分院是如何處理的,尚需考證。

珍貴的信封

傳情

李健吾和焦菊隱不僅是著名的劇作家,還是翻譯和研究契訶夫戲劇的專家。李健吾在1949年8月至1954年7月,即他在上海劇專任教期間,先后翻譯了高爾基、托爾斯泰、屠格涅夫的戲劇數種,另外他還在1948年翻譯過契訶夫《契訶夫獨幕劇集》。

焦菊隱非常崇拜契訶夫,早在上個世紀二三十年代,就開始閱讀并研究契訶夫的劇作,同時開始譯介契訶夫的戲劇作品。1943年,明天出版社曾出版焦菊隱先生翻譯的契訶夫的劇本《櫻桃園》。《櫻桃園》是契訶夫晚年的一部力作,講述一俄羅斯貴族女士與其家人在宅邸將要被拍賣抵押債款前,回到了家鄉,在劇終時售出宅邸,且在櫻桃園里的櫻桃樹被砍倒的聲音中離開家鄉,表現貴族無力維持社會地位,中產階級無法在新興的功利主義中找到意義。焦菊隱在《櫻桃園》譯后記中說:“《櫻桃園》是契訶夫的‘天鵝歌,是他最后的一首抒情詩。” 焦菊隱在翻譯契訶夫劇作《櫻桃園》之后,即有了翻譯《三姊妹》的想法,只是因為戰亂,斷斷續續地沒有完成。

新中國成立后,時任北京師范大學文學院院長兼西語系主任的焦菊隱接受北京人藝的邀請,擔任北京人藝第一副院長和總導演,執導由作家老舍創作的話劇《龍須溝》等劇作。他的翻譯契訶夫戲劇工作,只能靠有限的業余時間,直到1954年春,《三姊妹》的翻譯工作才完成。為了確保《三姊妹》譯稿的文法、句式與法文本和俄文本不出現太大的出入,在譯稿交付出版單位之前,焦菊隱特地把譯稿副本寄給了他最為信賴的契訶夫劇作翻譯家李健吾,就劇作中的個別字和劇作第四節中,“一個并不為人所重視的角色”——契布齊金的一句臺詞,向李健吾先生請教。李健吾很重視焦菊隱提出的問題。在復信中,他談了自己的見解,并建議焦先生去“查一下《契訶夫全集》第三冊(綠封面)272頁”。為此,李健吾還以法文和俄文的譯法對契布齊金的這句臺詞進行了對照,談了自己的看法:

契布齊金說:“是呀。這我都明白。”照俄文看來似乎譯成“我也覺出來了”,更近他的心情。因為他是不明白的。

書信傳墨心

在征求了李健吾的意見之后,焦菊隱將他所譯的《三姊妹》再次進行了修訂后,交付人民文學出版社,并于當年出版。

焦菊隱翻譯的《三姊妹》是俄羅斯作家安東尼·巴甫洛維奇·契訶夫創作于1901年的同名四幕話劇,講述了俄羅斯邊遠小城的一個帝俄軍官家庭中三個女兒和她們哥哥的故事。三姊妹一直渴望著回到他們少年時生長的莫斯科去生活。每個人心中都有一個精神家園、最向往的地方。在三姊妹心中,這個精神家園就是莫斯科。然而生活在悄悄地變化著,在她們的美好理想與現實庸俗的沖突中,理想似乎距離她們越來越遠,而對于精神家園的渴望、對于美好生活的希冀卻從來沒有消逝……

焦菊隱酷愛契訶夫的劇作,他一生翻譯了契訶夫劇作包括《海鷗》《伊凡諾夫》《萬尼亞舅舅》《三姊妹》《櫻桃園》等五部契訶夫最為著名的代表作。

也正是因為李健吾和焦菊隱都十分喜愛契訶夫的戲劇作品,他們在不斷的交流討論契訶夫劇作的過程中,友誼不斷加深,成為最好的朋友。

李健吾和焦菊隱與巴金先生同為好友。李健吾在這封信的結尾說:常聽說,你失眠,一直惦念著。

但是你工作卻非常之有成就,這是我特別敬仰的。

語簡意長,李健吾與焦菊隱之間的互相敬仰和深情厚誼,再次得到顯現……