美國科學(xué)家研究發(fā)現(xiàn)流產(chǎn)或?qū)е逻^早死亡風(fēng)險增加19%

聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)明確指出,“期望到2030年,能夠?qū)⑺烙诜莻魅拘约膊∪藬?shù)減少1/3。” 因此,我們迫切需要找到導(dǎo)致人類因非傳染性疾病死亡的風(fēng)險因素,并及早開展相關(guān)干預(yù)措施。

1966年,世界衛(wèi)生組織明確規(guī)定,所謂自然流產(chǎn)(流產(chǎn)的官方術(shù)語),指的是“當(dāng)胚胎或胎兒尚無自然生存能力,未使用任何人工方法,而因某種原因自動脫離母體排出”。自然流產(chǎn)是妊娠中極為常見的不良后果之一,在所有妊娠結(jié)局中占據(jù)的比例約為12%~24%。

孕婦側(cè)影

那么,這種對人體健康有著很大影響的妊娠結(jié)果是否會造成過早死亡呢?

那么,這種對人體健康有著很大影響的妊娠結(jié)果是否會造成過早死亡呢?

此前,已經(jīng)有大量研究數(shù)據(jù)表明,有流產(chǎn)史的女性更有可能在后期患上心血管疾病及2型糖尿病等,但是,很長一段時間以來,都沒有充足的證據(jù)能夠確切揭示出流產(chǎn)與過早死亡之間的聯(lián)系。并且先前的研究大多缺乏相關(guān)因素的詳細數(shù)據(jù),例如,懷孕前身體質(zhì)量指數(shù)、其他妊娠并發(fā)癥史,并未將飲食、吸煙、身體活動等生活方式因素考慮在內(nèi)。

為了克服這些局限,哈佛大學(xué)、密歇根州立大學(xué)等組成的科研團隊開始著手調(diào)查流產(chǎn)與各種風(fēng)險以及過早死亡之間的關(guān)系。

研究結(jié)果表明,相比于其他妊娠結(jié)局的婦女,曾經(jīng)有過流產(chǎn)經(jīng)歷的婦女早亡(70歲之前)的概率更高,且多死于心血管疾病。

該項研究發(fā)現(xiàn)于近日發(fā)表在《英國醫(yī)學(xué)雜志》上,標(biāo)題為《所有原因的自然流產(chǎn)和特定原因的過早死亡之間的關(guān)聯(lián):前瞻性隊列研究》。

他們將參加護士健康研究I I 的101681名女性護士的數(shù)據(jù)作為核心研究資料。護士健康研究II是一項針對育齡婦女(25歲~42歲,基線為25歲~42歲)的前瞻性群體研究,持續(xù)跟蹤了大約30年。在隨訪期間,這些婦女每兩年需要填寫一次問卷,如實填寫懷孕及其結(jié)果、生活方式因素和健康相關(guān)狀況等。

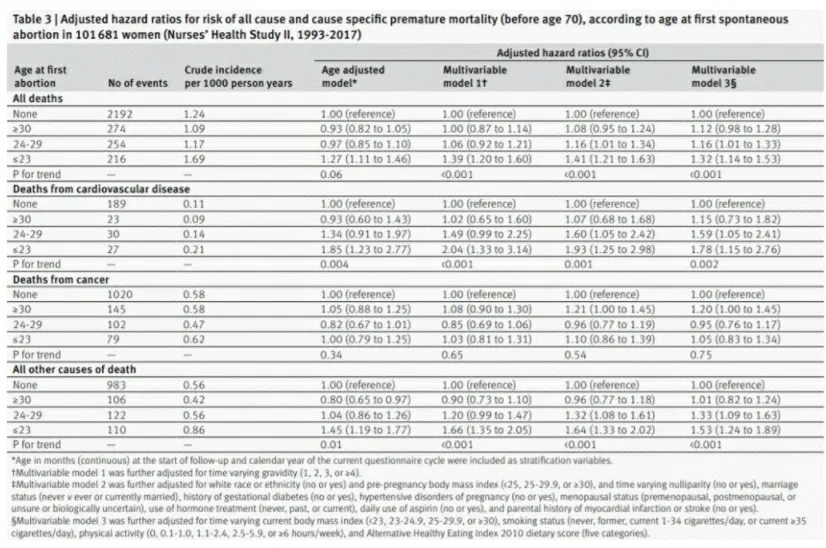

根據(jù)101681名婦女首次自然流產(chǎn)的年齡,對所有原因和引起特定過早死亡的風(fēng)險進行調(diào)整的危險比

分析數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在長期觀察的101681名女性中,有26102人(占比25.6%)妊娠是以流產(chǎn)告終。在24年的隨訪中,有2936名婦女過早死亡,其中1346人死于癌癥,269人死于心血管疾病。

并且,有流產(chǎn)史和無流產(chǎn)史的婦女因病死亡的概率相當(dāng), 兩組的死亡率均為1.24/1000人,但經(jīng)歷三次或更多流產(chǎn)以及在24歲前發(fā)生首次流產(chǎn)的婦女的死亡率更高,分別為1.47/1000人,1.69/1000人。

在考慮了其他潛在的影響因素和飲食、生活方式特征后,研究人員最終得出結(jié)論:流產(chǎn)的婦女比未流產(chǎn)的婦女早亡的可能性高出19%,尤其是進行過反復(fù)流產(chǎn)和生育早期流產(chǎn)的女性,后來早亡的趨勢更為明顯。

當(dāng)對特定原因死亡率進行評估時,流產(chǎn)與癌癥導(dǎo)致的過早死亡無關(guān),但是與心血管疾病導(dǎo)致的過早死亡有著極強的關(guān)聯(lián)性,死亡風(fēng)險高達48%。

該團隊指出該項研究屬于觀察性研究,因此只能找到并驗證事物之間的關(guān)聯(lián),而無法確定是否存在因果關(guān)系,所以無法確定自然流產(chǎn)究竟是加快了過早死亡的發(fā)生,還是僅僅暴露出了早已存在的健康風(fēng)險。并且,他們發(fā)現(xiàn)人工流產(chǎn)與心血管疾病死亡沒有關(guān)聯(lián),這表明自然流產(chǎn)更有可能成為一個標(biāo)志,而不是過早死亡的原因。

但是,由于隨機讓婦女經(jīng)歷自然流產(chǎn)是不可能的,因為這將違背道德倫理的要求,因此,通過高質(zhì)量的觀察研究和長期隨訪得到的數(shù)據(jù),很可能仍然是觀察自然流產(chǎn)和早死風(fēng)險之間聯(lián)系的最佳證據(jù)。

其次,他們此次的研究對象大多數(shù)是非西班牙裔白人婦女,而且所有參與者都有相同的職業(yè)和類似的學(xué)歷,因此該研究結(jié)果可能無法完全適用于其他種族或族裔群體以及受教育程度較低的人群。

最后,由于研究中的死亡案例相對有限,所以會在一定程度上限制他們對死亡原因的準(zhǔn)確估計。

這一研究的優(yōu)勢在于囊括的樣本規(guī)模足夠大,廣泛的隨訪期還覆蓋了大多數(shù)婦女的生殖壽命,這樣一來,研究人員就能夠全面了解并排除可能影響研究結(jié)果的諸多因素,包括各種生殖特征,生活方式和健康等。

他們表示,該項研究的結(jié)果表明,自然流產(chǎn)可能是女性未來健康風(fēng)險的早期標(biāo)志,包括過早死亡。并且需要更多的研究,來進一步確定自然流產(chǎn)與女性長期健康之間的關(guān)系以及這些關(guān)系背后的機制。(摘自美《深科技》)(編輯/克珂)