標準方絲弓矯治器矯治安氏Ⅱ類Ⅰ分類錯牙合的軟組織側貌變化分析

于 鵬 陳 明

1.遼寧省撫順市口腔醫院正畸科,遼寧撫順 113008;2.遼寧省撫順市口腔醫院兒童牙病科,遼寧撫順 113008

口腔科較為常見的疾病之一即為安氏Ⅱ類Ⅰ分類錯牙合,常發于替牙期、恒牙早期兒童群體,患兒多有下頜輕度后縮、上頜前牙唇傾前突等問題[1],治療不當會影響患兒的面部美觀與心理健康。以往常應用Twin-Block 矯治器輔治該類型錯牙合患兒,雖其正畸效果良好,但考慮到患兒年齡較小,單純應用下無法避免強烈不適所致的不良反應,會相應增加患兒的治療難度,延長其治療療程[2]。鑒于此,本研究納入74 例安氏Ⅱ類Ⅰ分類錯牙合患兒為研究對象,比較單純應用Twin-Block 矯治器與聯合應用標準方絲弓矯治器輔治該病的臨床效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2017年4月~2020年3月撫順市口腔醫院收治的74 例安氏Ⅱ類Ⅰ分類錯牙合患兒作為研究對象,根據抽簽法分為研究組(37 例)與對照組(37 例)。研究組中,男20 例,女17 例;年齡9~13 歲,平均(11.42±1.57)歲;病程4 個月~2年,平均(1.14±0.27)年。對照組中,男21 例,女16 例;年齡10~13 歲,平均(11.37±1.62)歲;病程5 個月~2年,平均(1.17±0.25)年。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:①符合《安氏錯牙合分類法》[4]中安氏Ⅱ類Ⅰ分類錯牙合的標準;②患兒及家長對本研究知情同意,并簽署知情同意書;③年齡<14 歲。排除標準:①臨床資料不全者;②既往有正畸治療史者;③上下齒槽座<5°;④依從性差或不能配合隨訪者。本研究經醫院醫學倫理委員會審核批準。

1.2 方法

對照組采用傳統Twin-Block 矯治器,具體方法如下。Twin-Block 矯治器制作完成后,囑咐患兒每日佩戴,應用14 d 后舌簧(上前牙)逐漸加力,直至其角度正常;后需依照患兒下頜后縮程度作自凝樹脂鋪墊處理,期間需維持上下咬合板間的角度,促使下頜前伸,有利于保證面型的協調性。

研究組在對照組基礎上行標準方絲弓矯治器,具體方法如下。①首先應將標準Twin-Block 矯治器的口外部分、上頜唇弓進行去除,再對固位裝置進行改良,將箭頭卡更換為鄰間鉤。②于患兒上下牙列處行方絲弓矯治器粘結處理,平整后再將弓絲逐漸過度至穩定弓絲。③Twin-Block 矯治器(改良版)戴用后,若發現其呈切對切,應適時停止使用,同時更換應用上頜斜面導板,以維持相對較好的頜間關系,保證雙尖牙建牙合。④若病例無需拔牙,雙尖牙建牙合需行有效調整,輔助應用Hawley 保持器(上頜斜面導板)。

兩組均矯治3 個月。

1.3 觀察指標及評價標準

比較兩組矯治前、矯治3 個月后的軟組織側貌變化及治療后的正畸(PAR)評分。

軟組織側貌變化: 主要通過X 線片頭顱定位側位片的方式對軟組織側貌情況進行相應測量,包括H角、軟組織頰面角、上唇凸距、下唇凸距。

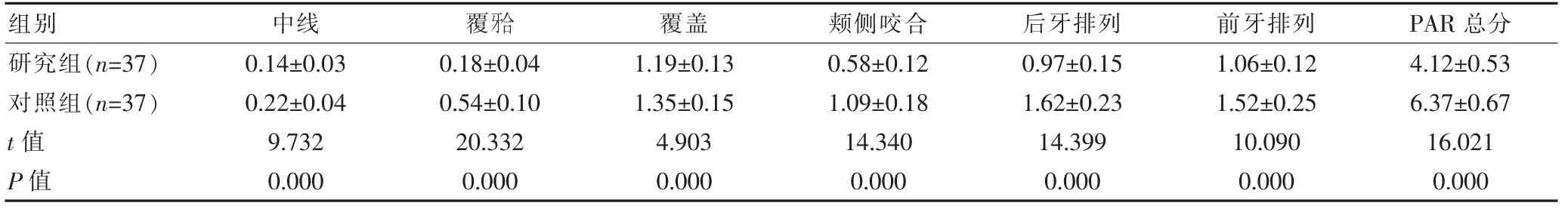

PAR 評分[3]:參照英國正畸標準工作會議制定的PAR 指數量表(60 分制),包括中線、覆牙合、覆蓋、頰側咬合、后牙排列、前牙排列六個維度,單個維度0~10分,總分越低提示其正畸狀況越佳。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料用均數±標準差(±s)表示,兩組間比較采用t檢驗;計數資料用率表示,組間比較采用χ2檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患兒治療前后軟組織側貌變化的比較

治療前,兩組H 角、軟組織頰面角、上唇凸距、下唇凸距比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組H 角、軟組織頰面角、上唇凸距、下唇凸距均小于治療前,且研究組診療后的H 角、軟組織頰面角、上唇凸距、下唇凸距小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

表1 兩組患兒治療前后軟組織側貌變化的比較(°,±s)

表1 兩組患兒治療前后軟組織側貌變化的比較(°,±s)

組別 H 角 軟組織頰面角 上唇凸距 下唇凸距研究組(n=37)治療前治療后t 值P 值對照組(n=37)前9.441 0.000 24.85±2.65治療治療后t 值P 值24.76±2.68 19.45±1.62 83.52±2.94 78.53±1.28 8.664 0.000 5.64±0.73 4.72±0.41 6.118 0.000 2.72±0.21 2.39±0.12 7.597 0.000 t 治療前組間比較值P 治療前組間比較值t 治療后組間比較值P 治療后組間比較值23.04±2.16 2.948 0.005 0.145 0.885 8.088 0.000 83.64±2.87 81.74±1.94 3.054 0.003 0.178 0.859 8.401 0.000 5.69±0.71 5.27±0.56 2.586 0.012 0.299 0.766 4.820 0.000 2.70±0.22 2.56±0.18 2.742 0.008 0.400 0.690 4.780 0.000

2.2 兩組PAR 評分的比較

研究組治療后的中線、覆牙合評分、覆蓋評分、頰側咬合評分、后牙排列評分、前牙排列評分、PAR 總分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

表2 兩組PAR 評分的比較(分,±s)

表2 兩組PAR 評分的比較(分,±s)

組別 中線 覆牙合 覆蓋 頰側咬合 后牙排列 前牙排列 PAR 總分研究組(n=37)對照組(n=37)t 值P 值0.14±0.03 0.22±0.04 9.732 0.000 0.18±0.04 0.54±0.10 20.332 0.000 1.19±0.13 1.35±0.15 4.903 0.000 0.58±0.12 1.09±0.18 14.340 0.000 0.97±0.15 1.62±0.23 14.399 0.000 1.06±0.12 1.52±0.25 10.090 0.000 4.12±0.53 6.37±0.67 16.021 0.000

3 討論

安氏Ⅱ類Ⅰ分類錯牙合是一種發病率較高的錯牙合畸形疾病[5],多發于兒童與青少年群體,病因多與后天環境、遺傳等因素有關,一般會表現為開唇露齒、深覆牙合、前牙深覆蓋、下頜后縮等。以往主張保守療法[6],主要通過拔牙方式進行治療,但拔牙后會有極大概率導致側觀面部軟組織發生變化[7-8],引發面部凹陷情況,進而對其面部美觀性產生影響。故現階段隨著牙科技術進步,應用功能矯治器輔助治療安氏Ⅱ類Ⅰ分類錯牙合患兒較多[9-11],一般包括傳統Twin-Block 矯治器、標準方絲弓矯治器兩種,前者是一種主要通過引導下頜向前的方式實施矯治的方法[12-13],雖能夠明顯改善患兒的牙槽與骨骼,矯正患兒的錯牙合牙齒,但常會因患兒年齡較小,可能由于切牙對刃因素而產生強烈不適,而出現多次復診情況[14],單純應用效果不佳;后者則是一種能夠通過螺旋擴大器旋轉、調節的方式輔助傳統Twin-Block 矯治器進行矯治的手段[15],能夠緩慢增加下頜前移量,緩解患兒的顳頜關節壓力[16],促進患兒的下頜生長,逐步恢復其后縮頰部,從而改善患兒的面部狀態與軟組織側貌[17]。

本研究結果顯示,研究組安氏Ⅱ類Ⅰ分類錯牙合患兒診療后的H 角、軟組織頰面角、上唇凸距、下唇凸距、PAR 總分,均較對照組低(P<0.05)。提示安氏Ⅱ類Ⅰ分類錯牙合患兒聯合應用標準方絲弓矯治器、傳統Twin-Block 矯治器的效果更佳,這與崔紹儉[17]的研究結果基本一致,文中聯合前方牽引矯治法、方絲弓矯治技術輔治20 例安氏Ⅱ類Ⅰ分類錯牙合患者,均能夠在對患者牙齒產生正畸療效的同時對其下頜骨、上頜骨進行矯正,且其美觀性較佳。此外,臨床目前在功能矯治器具體適用時機方面仍有明顯爭議,主要包括青春發育期前、中、后三個階段,時機不同其治療效果亦不相同[18],還需做好進一步研究工作,以盡可能改善患兒的軟組織側貌。

綜上所得,安氏Ⅱ類Ⅰ分類錯牙合患兒以標準方絲弓矯治器進行輔助矯治,能夠改善患兒的錯牙合關系,提高其面部美觀性,其應用價值較高。