胃癌內鏡下黏膜切除術后患者自我感受負擔與應對方式的相關性

劉 雙 肖 詩 劉小梅

湖南省腦科醫院消化內科,湖南長沙 410007

內鏡下黏膜切除術是目前臨床治療早期胃癌的常用手段,可有效將病灶完整切除,但患者在術后康復療養過程中多存在擔心是否拖累他人、成為照顧者負擔的認知感受,這種認知感受即自我感受負擔[1-2]。相關研究指出,自我感受負擔會影響患者情緒,使患者產生壓抑、抑郁、焦慮、自責的情緒,甚至不配合治療,對患者的康復造成不利影響,同時還會影響患者與照顧者之間的感情[3]。應對方式是患者在面對疾病引起的生理、心理等變化時采取的有目的的認知及行為,包括消極的和積極的應對方式[4]。相關研究指出,積極地應對可減輕患者心理壓力,提高其康復信心;而消極地應對方式可增加患者的身心負擔,部分患者甚至有放棄治療的認知,對治療的順利進展及良性預后有一定影響[5]。自我感受負擔與應對方式均是患者在面對疾病時的主要感受,推測二者間可能存在聯系。目前,許多研究從不同角度觀察癌癥患者自我感受負擔的影響因素,已經證實患者的應對方式與自我感受負擔之間存在密切聯系[6-7]。但以胃癌患者為主要觀察對象的研究并不多,尤其是觀察胃癌內鏡下黏膜切除術后患者自我感受負擔與應對方式之間關系的研究更少。鑒于此,本研究觀察胃癌內鏡下黏膜切除術后患者自我感受負擔與應對方式的相關性,旨在指導胃癌患者術后的合理干預。

1 資料與方法

1.1 一般資料

醫院醫學倫理委員會已審核本研究方案并同意實施,患者及家屬知情同意并簽署知情同意書。選取2014 年6 月—2017 年6 月在湖南省腦科醫院擇期接受內鏡下黏膜切除術治療的100 例胃癌患者。納入標準:①符合《胃癌規范化診療指南(試行)》[8]中關于胃癌的相關診斷標準,并經手術病理結果確診;②具有完整的認知、表達及行為能力;③住院期間接受他人照顧;④預計生存時間>12 個月。排除標準:①合并嚴重精神疾病或其他嚴重慢性疾病;②發生浸潤及淋巴轉移;③嚴重凝血功能障礙;④合并中樞系統疾病。100 例患者中男62 例,女38 例;年齡42~73 歲,平均(58.53±5.12)歲;TNM 分期:Ⅰ期36 例,Ⅱ型35 期,Ⅲ型29 期;臨床分型:隆起型42 例,淺表型33 例,凹陷型25 例;病變部位:胃體上部15 例,胃角部12 例,賁門部17 例,胃竇部56 例。

胃癌內鏡下黏膜切除術操作方法:術前禁食12 h,常規麻醉、消毒、鋪巾,作一切口在腹部正中,進入腹腔探查瘤體,確定腫瘤范圍及浸潤深度后,遠側切線位于幽門括約肌3 cm 處,近端切線位于腫瘤5 cm 處,切除病灶部位,清掃病灶部位淋巴結,重建消化道,關閉切口。

1.2 觀察指標

胃癌術后均接受3 年隨訪,分別于術前,術后3 個月、6 個月、1 年、3 年,評估并觀察患者的自我感受負擔與應對方式。

1.3 觀察指標的評估方法

1.3.1 自我感受負擔評估方法 采用自我感受負擔(selfperceived burden scale,SPBS)[9]量表評估胃癌患者的自我感受負擔,包括經濟負擔(2 項)、情感負擔(6 項)及身體負擔(2 項),共3 個維度,10 個條目,采用1~5 分,5 級評分法,分數越高患者的自我感受負擔越重。

1.3.2 應對方式評估方法 采用癌癥應對方式問卷(the cancer coping modes questionnaire,CCMQ)[10]評分,包括面對(7 個條目)、回避與壓力(6 個條目)、屈服(5 個條目)、幻想(4 個條目)、發泄(4 個條目)5 個維度,共26 個條目,采用1~4 級評分法,共計104 分,分數越高說明患者經常采用此應對方式。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0 軟件進行數據處理,全部計量資料均經Shapiro-Wilk 正態性檢驗,符合正態分布用均數±標準差()表示,單個指標多時點比較采用重復度量分析,組內兩兩比較行LSD-t 檢驗;胃癌患者自我感受負擔與應對方式的相關性,采用雙變量Pearson 直線相關性分析檢驗。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 胃癌患者不同時點自我感受負擔情況比較

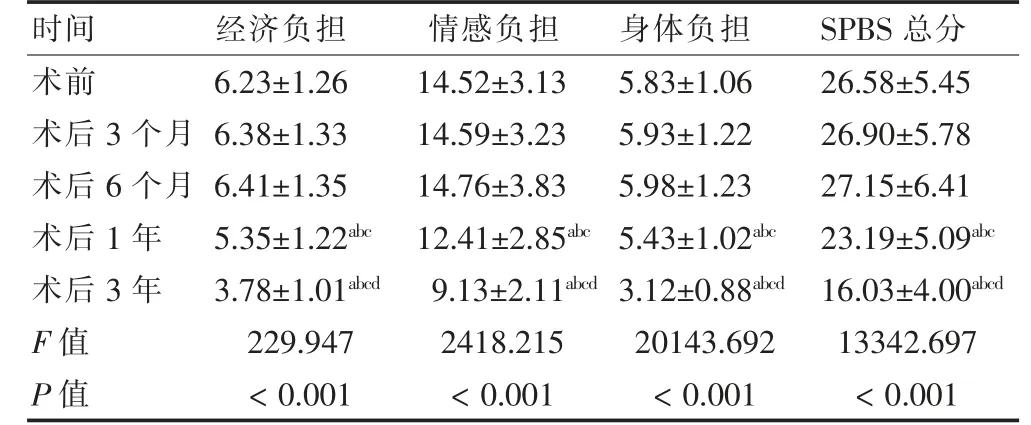

胃癌患者術后3、6 個月SPBS 各維度評分及總分與術前比較,但差異無統計學意義(P >0.05),術后1、3 年的SPBS 各維度評分低于術前、術后3 個月、6 個月,且術后3 年SPBS 各維度評分及總分低于術后1 年,差異均有統計學意義(均P <0.05)。見表1。

表1 胃癌患者不同時點自我感受負擔情況比較(分,)

表1 胃癌患者不同時點自我感受負擔情況比較(分,)

注:與術前比較,aP <0.05;與術后3 個月比較,bP <0.05;與術后6 個月比較,cP <0.05;與術后1 年比較,bP <0.05。SPBS:自我感受負擔量表

2.2 胃癌患者不同時點應對方式情況比較

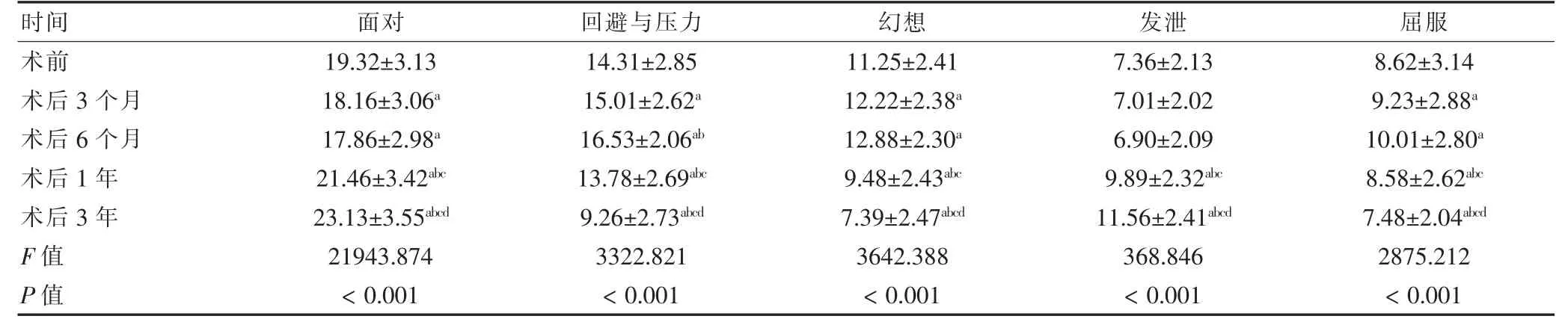

胃癌患者術后3、6 個月的CCMQ 量表中面對評分均較術前降低(P <0.05),發泄評分與術前比較,差異無統計學意義(P >0.05);術后1、3 年面對、發泄評分高于術前及術后3、6 個月,差異有統計學意義(P <0.05);胃癌患者術后3、6 個月的回避與壓力、幻想、屈服評分高于術前,術后1、3 年低于術前,術后3、6個月,差異有統計學意義(P <0.05)。見表2。

表2 胃癌患者不同時點應對方式情況比較(分,)

表2 胃癌患者不同時點應對方式情況比較(分,)

注:與術前比較,aP <0.05;與術后3 個月比較,bP <0.05;與術后6 個月比較,cP <0.05;與術后1 年比較,dP <0.05

2.3 胃癌患者自我感受負擔與應對方式的相關性

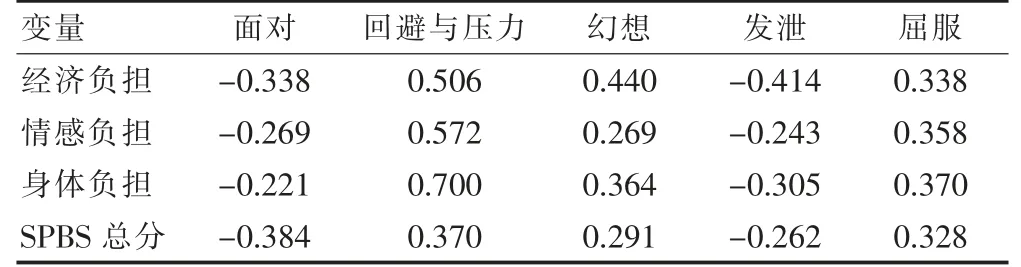

采用雙變量Pearson 直線相關性分析發現,胃癌患者SPBS 評分各維度評分(經濟負擔、情感負擔、身體負擔)及總分與CCMQ 量表中面對、發泄評分呈負相關(r <0,P <0.05),與CCMQ 量表回避與壓力、幻想、屈服評分呈正相關(r >0,P <0.05)。見表3。

表3 胃癌患者自我感受負擔與應對方式的相關性(r 值)

3 討論

隨著消化內鏡診療技術發展,內鏡下黏膜切除術因創傷小、并發癥少、療效可靠等優點,目前已被廣泛用于胃癌患者的治療。但胃癌患者作為特殊群體,在確診時心理會產生較大波動,且行內鏡下黏膜切除術后還需接受一系列系統治療,患者有一定心理及經濟方面的負擔,易產生成為他人負擔的感受,從而影響正確的治療決策,這種負擔被稱為自我感受負擔[11-12]。

胃癌患者普遍存在自我感受負擔,但感受負擔的程度不同帶來的影響也各異,隨著患者自我感受負擔程度加重,其自身與照顧者之間的關系將被復雜化,多數患者存在內疚、自責、焦慮等情感反應[13-14]。研究指出,自我感受負擔可通過影響患者的治療信心、治療決策,來影響治療效果與患者生活質量[15]。可見明確自我感受負擔現況與可能相關的因素尤為必要。

應對方式作為個體面對挫折與壓力時選擇的認知和行為方式,是調節心理應激過程的重要因素,對病情的緩解及生活質量的提升有積極意義[16-17]。作為一種面對疾病及困難時的心理感受,推測胃癌患者的自我感受負擔與其應對方式有一定聯系。本研究結果顯示,胃癌患者術后3、6 個月的SPBS 各維度評分及總分均與術前比較,差異無統計學意義(P >0.05),胃癌患者術后1、3 年的SPBS 各維度評分及總分低于術前,且術后3 年SPBS 各維度評分及總分低于術后1 年,提示胃癌患者術后3、6 個月的自我感受負擔較為嚴重,隨著術后一系列綜合治療的實施,術后1、3 年的自我情緒負擔逐漸減輕。分析其原因,在術前患者因胃癌帶來的生理及心理上的痛苦,自我情緒負擔較為嚴重,在經歷過手術初期,患者可能受手術效果的不確定性、對治療沒有信心、畏懼并發癥及復發等影響,自我感受負擔不斷加重[18-19]。同時,患者感覺自身病情給家庭及照顧者帶來經濟負擔及身心的煎熬,愧疚及負擔感不但加重,也會進一步加重自身感受負擔;而隨著術后一系列綜合治療實施后,患者的病情逐漸好轉,對治療的信心增強,故而自我感受負擔程度也逐漸減輕[20-21]。

而在應對方式方面,本研究結果顯示,胃癌患者術后3、6 個月的CCMQ 量表中面對評分均較術前降低,術后3、6 個月發泄評分與術前比較,差異無統計學意義(P >0.05);術后1、3 年面對、發泄評分升高,且高于術前及術后3、6 個月;胃癌患者術后3、6 個月的回避與壓力、幻想、屈服評分較術前升高,但在術后1、3 年降低,且低于術前及術后3、6 個月。分析其原因,其中面對、發泄是指在面臨疾病時懂得積極面對、積極發泄心中情緒,在發病初期因患者畏懼胃癌,出現恐懼心理,難以面對,并發泄情緒,在接受內鏡下黏膜切除術治療后,對于即將發生的并發癥及復發情況,面對疾病可采取的措施較少,使其更加難以面對疾病及發泄心中情緒,隨著時間的延長,患者的病情有所改善,加上對疾病了解的程度加深,使其用于面對疾病,發泄心中情緒[22-25]。回避與壓力、幻想、屈服是指患者在面對疾病時多采用回避與壓力,對疾病產生屈服,出現幻想等消極的應對方式,在發病初期,患者面對癌癥這種應激事件,多采用消極的應對方式,并屈服于疾病,出現幻想,在術后早期因對疾病本身及治療效果等患者無法控制的因素,進一步使上述應對方式加重,而隨著時間的延長,患者對自身的把控增加,消極的應對方式減少[26-28]。上述結果初步提示胃癌患者經內鏡下黏膜切除術后的自我感覺狀況與應對方式均存在明顯變化,提示胃癌患者自我感覺狀況可能與應對方式存在一定的相關性。后經雙變量Pearson 直線相關性分析發現,胃癌患者SPBS 評分各維度評分(經濟負擔、情感負擔、身體負擔)及總分與CCMQ 量表中面對、發泄評分呈負相關,與CCMQ 量表回避與壓力、幻想、屈服評分呈正相關,該結果證實二者之間的關系,提示臨床可從應對方式入手,制訂干預方案,可能對減輕胃癌患者內鏡下黏膜切除術后自我感受負擔有積極意義。

綜上所述,胃癌內鏡下黏膜切除術后患者的自我感受負擔與應對方式密切相關,臨床可根據患者的應對方式現狀,針對性進行干預,以改善患者的自我感受負擔狀況,進而提升臨床治療效果;或針對患者的自我感受負擔實施干預,以促進應對方式向積極方向轉變。