文化語境下《澧水船工號子》的原始發生與形態研究

李梅芳

(湖南文理學院 藝術學院,湖南 常德415000)

一、前言

所謂“文化”,在辭海中釋義為:人類在歷史發展和社會實踐過程中創造的物質財富與精神財富的總和。考古學上指統一歷史時期,不以分布地點為轉移的具有相同特點的各種遺跡和遺物的綜合體。此處的”文化”暨某一特定時期人類產生的精神財富,如文學、語言、風俗與音樂藝術等。“語境”則為語言的使用環境,包括即時環境與相關文化環境,是“一種通過語言來實現的意義潛勢系統”,是一個抽象化概念。

因此,本文所說的文化語境,特指將本研究主題“澧水船工號子”預設在相應的發生與流變的原始生態與歷史環境中,探求其藝術形式的相關文化基因與形態意蘊。

二、《澧水船工號子》的原始發生

澧縣的勞動號子有很多,最具代表性的是澧水船工號子。澧水船工號子以澧水流域船工的勞動生活與精神傳奇為基礎生發與流變。據澧縣方志記載,澧縣原屬楚地,隋唐以后,常被稱作澧州或澧陽郡,是整個湘西北物資進出口的集散中心。明清時代水運發達、澧水自桑植境內發源,流經湖南龍山、湖北宣恩,湖南永順、石門、澧縣、津市等、至澧縣小渡口流入洞庭湖。干流全長407 公里,澧縣境內32 公里。澧水、涔水、道河沿岸的勞動人民多以行船運貨為生,行船、裝載、拉纖楊帆是船工們的生活日常,船工號子也自然而然的在年復一年的勞動過程中繁衍生長,形成了當地特有的勞動藝術之花。

三、核心唱段幺妹子吙嗬源頭考證

澧水號子有扎排、裝卸、搖櫓、拉纖和蓬帆號子、起錨號子等。其音樂形態的差異取決于船工勞動形式與場域的不同。據澧水船工號子的省級傳承人黃蘇平老師說:1956 年,省群藝館原副館長王怡明老師去收集澧水號子,發現幺妹子吙嗨屬澧水船工號子的核心唱段之一,1979 年,由澧縣文化館組織民間音樂收集小分隊到澧南鄉興隆村再次收集到了《吆妹子嗬咳》,經歷二十年以后再次收集采錄到了幺妹子吙嗨這個唱段。充分證明了該主題在澧水船夫號子中的比重以及歷經歲月的沉淀,展現出獨有的藝術魅力和文化價值。該主題一般在平板部分出現,是船工在水流平緩的情況下演唱的相對緩慢舒展的旋律唱段。此處的幺妹子吙嗨,屬音樂中的特色襯句和襯詞,沒有實質的意義。如:領唱:大河嗬漲水喲嚯,齊:吙喲和吙嘿。領:哎喲吙吙喲吙,齊:幺妹子吙嘿,領:好放排呀呵呵。如1981 年湖南民間歌曲集常德地區民歌中關于《澧水船工號子》的譜例:

一般來說,船工纖夫都是出門在外為了個人生計和承擔家庭重擔的成年男子,船工號子也是反映底層勞動人民的心聲,為什么在這特定的男性角色藝術形式中,會出現幺妹子的女性意象呢?據文化的起源說看,民歌的產生與人的情感表達和思想有關,號子則是船工內心精神的外向呈現。幺妹子的意象可以是他們家鄉的妻子兒女,戀人和心中的夢想等。田青老師說:“民歌恰是窮鄉好”②,很多民歌的產生都與底層人民真摯的情感和生活密不可分,越是那種原始的、信息不暢的農耕社會,越能產生民歌的精品。思念是人最真摯的情感,就像河曲民歌歌詞唱的那樣:“山在水在石頭在,人家都在你不在”。“難活不過人想人”仔細品味其中滋味,船工號子中出現幺妹子吙嗬的主題就很自然了。

四、澧水船工號子的文化內涵與音樂形態

(一)行船之前拜水神

民間俗語有曰:“行船跑馬三分憂”。在交通不便的傳統社會,家里有人出門遠游,不知道什么時候再見。尤其是當船夫的辛苦與風險,未來有太多的不確定。據老船工陳述,傳統文化中有水神信仰。船工們為了祈求順利平安,每次下水行船,首要的都會有一個請神儀式。行船前,由船工放鞭炮驅邪、燃上三炷香,船員們一起敬拜水神與地方神圣。開船,船工們一生吆嗬、行船、楊帆、搖櫓拉纖,如行云流水,一氣呵成,行船開始則號子起。2015 年湖南衛視國際頻道,錄播非遺地方音樂板塊時,請了澧縣的老船工、船夫號子傳承人和號子音樂的表演團隊,在澧水河用船和動力形成拉纖行船的場景再現。因為節目限制5 分鐘時長,去掉了請神的儀式環節。

(二)歌詞結構與音樂特點

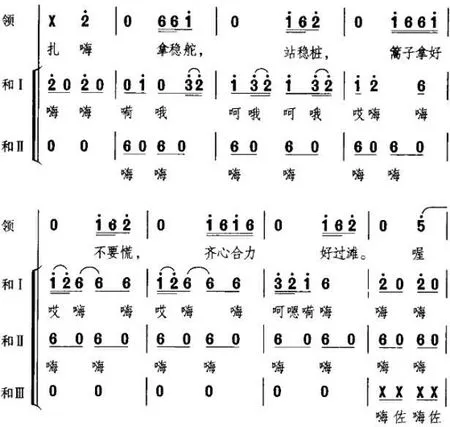

澧水船工號子主腔歌詞的結構一般為七字句,加上襯詞以后常常以三字或者五個字來表情達意,結構簡單但比較完整。比如:遠看情姐穿身藍,加上襯詞以后暨變成了“遠看啰——情姐啰——穿身羅--藍啰吙——吆也火吙嗨”等。號子的曲調腔式基本一致,但歌詞內容豐富,唱詞不固定。船工的步伐都有規定、要求步調一致,樁子穩。喊長音(稱作引號)、拉纖、嗨咗、嗨喲火,站穩樁,步調一致,不能停。號子一般約為5 分鐘,如果遇急流險灘,可能需要十分鐘、二十分鐘,船工們一邊喊號子一邊與險情搏斗,體現了一種力量,一種精神。號子反映船工們苦難生活和勞動場面為主題,常以大白話的形式出現。但是歌詞押韻,朗朗上口,雖然通俗,但豪氣沖天,充滿質樸的藝術魅力。比如“拿穩舵,站穩樁,篙子拿好不要慌”,附譜例:

“高山烏云即刻到,拉纖好比過天橋,泥爛路滑難行走,汗水雨水流成槽”,“山高水險不用怕,步步蹬穩往前爬”。②對澧水船工號子有深入研究的原澧縣音協主席黃蘇平說:船工號子的最大特點就是“野”。狂野、粗獷是號子的另一張名片。

(三)號子創作的即興性

澧水船工號子主要是反映勞動場景和勞動節奏,結構簡單緊湊,唱詞大多以襯詞為主,主要包括,嘿咗、吙嘿、喲嚯、嘿喲、嘿呀喔的嘿呀等。號子的音樂也受到不同地域的民歌、小調和戲曲音調的影響。號子的創作為即興,暨見人唱人、見物唱物,船工們隨著勞動地域的不同,演唱的語言略有不同。旋律的骨干音為la、sol、mi、sol、6535,do、lai、mi、sol,1235.黃蘇平老師談到他曾經采訪一位當過船長的八十多歲老船工的故事。1998 年,全國范圍內漲大水,澧縣城關快被淹沒時,放了澧水南苑的洪水,才保住了縣城,將損失降到最低。以后石門皂市水庫修建,有碟水6 個鄉的面積,近萬人遷移到澧縣。那位老船工就當時的事件和場景,用“吆火吆也火”的主題和號子的音調敘述了整件事情,充分體現了船工號子即興創作的特點。

(四)澧水號子的唱腔板式特點

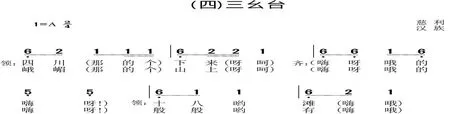

澧水船工號子的旋律由平板、數板、快板與三幺臺四個板塊聯結,形成典型的行船號子結構特征。平板暨幺妹子吙嗬在水流平緩的域段演唱,旋律舒緩悠揚,在澧縣境內流傳廣泛。數板音區較低,在深水行進時演唱,速度稍快,腔式屬急板低腔,快板部分也叫急板高腔部分,屬上灘號子,于地勢險要,急流險灘時演唱,一般在桑植石門段流行,高腔時真假聲轉換,大多用假聲演唱。三幺臺速度稍慢,旋律舒緩悠揚,是下灘后演唱的歌,一般流行在澧縣的水流域段。附錄:譜例。

五、結語

澧水船工號子作為湖湘文化音律記憶的一部分,雖為漢族民歌的范疇,同時也融合了土家族、苗族的音樂元素,體現了湖湘人民勤勞勇敢,團結協作的民族精神。是地方文化研究的寶貴遺產。無論是對其源頭的追溯還是窺其發展演變的形態意蘊,都是一個龐雜的系統。隨著科技高速發展,現代交通早已取代傳統的運輸模式。

自上世紀八十年代以來,古老的民間藝術《澧水船工號子》在逐漸消失,除了少數老船工將船漁號子的演唱當成娛樂以外,該傳統藝術形式已經很少在老百姓的生活中出現了。為了保護瀕危的非遺項目,2006 年,澧水船工號子成功申遺以后,政府部門針對當時的狀態,與澧縣非遺文化保護中心推出了系列措。在縣中學建立了多個非遺傳承基地,組建了以荊河劇團演員和澧縣中小學音樂教師為主力的非遺表演團隊,將民族文化的血脈融進了課堂,送入了社區,讓當地中小學生體驗了中華優秀傳統文化的神韻與風采。同時,澧水船夫號子表演團隊還多次參加國內外不同層次的藝術比賽與展演,取得了相應的成績,社會反響也很好。2006 年,由市藝術研究所作曲家李小平創作改編的《澧水船夫號子》參加了全國農運會開幕式的表演,演出效果很震撼。2011 年6 月,受上海市非物質文化遺產保護中心與上海楊浦區人民政府之邀參加了《長江流域民歌號子交流研討暨展演活動》,獲優秀展演獎。同年12 月1 至5 日,在中央電視臺星光大道演播廳參加《全國第十屆少數民族歌舞展演》,獲綜合組金獎以及作品編創獎等。為了更好的記錄澧州人堅毅不屈之精神展現傳統音樂文化的魅力,非遺傳承人黃蘇平老師希望能建立一個現代的藝術陳列館,創編一部以船工生活為主線的澧水號子歌舞劇在陳列館內長期演出,但愿這個項目能在各級政府與相關部門的支持下早日呈現。

注釋:

①王莉.文化語境差異對大學英語人文教育的啟示[J].長春師范大學學報,2018.9

②田青,民歌恰是窮鄉好[J].藝術世界,1992.6.

③世界文化遺產網http://www.w1688.org/lixintingone/vip_doc.