加溫加壓對輸血效果及血液質量的影響

馬印圖,陳 莉,陳曉飛,劉 宏,王 哲,谷建芳,李莉華

(1.中國人民解放軍聯勤保障部隊第九八〇醫院輸血醫學科,河北 石家莊 050082 2.河北省血液中心,河北 石家莊 050071)

及時止血和快速輸血補液是搶救創傷大失血傷員的重要手段,保障機體重要臟器的血液循環可有效降低死亡率。通常采用加壓的方式來達到快速補液的目的,然而,短時間大量冷藏的血液輸注體內會引起低溫損傷等不良反應,特別是在高寒環境下低體溫并發癥的問題更需要引起高度重視,因此,大量快速輸血時,最好先將血液復溫后再輸注[1,2]。如果溫度、壓力控制不當會影響血液質量,進而加重人體不良反應。目前,研究施壓和復溫溫度對紅細胞和血液質量影響方面的文獻較少[3]。本研究模擬同步加溫加壓輸血過程,觀察不同壓力和溫度對輸注效果和血液指標的影響,尋找安全的溫度和壓力參數,為研制輸血輸液加溫加壓裝置提供理論依據,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1血液來源:模擬輸注試驗所使用的血液由中國人民解放軍石家莊血站提供,采集的血液經檢測合格后常規制備去白細胞全血,4℃儲血冰箱內儲存備用。

1.2主要儀器和試劑:HL-A-3000型全自動輸血輸液加壓儀由河北華藍醫療器械有限公司提供,快速血液加溫儀由德國Barkey.Inc生產,一次性輸血器、轉移袋和靜脈留置針由山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司提供,Testo510i型壓差檢測儀由深圳沃賽特科技有限公司生產,實時測溫儀由德國testo.Inc生產,日本SYSMEX XE-5000全自動血細胞分析儀,滲透脆性試驗采用美國Beckman-Coulter FC-500型流式細胞儀,北京瑞爾達4040半自動生化分析儀,Olympus Cχ23生物顯微鏡。加溫加壓以及紅細胞滲透脆性試驗等操作嚴格按儀器操作規程和文獻說明進行[4]。

1.3方 法

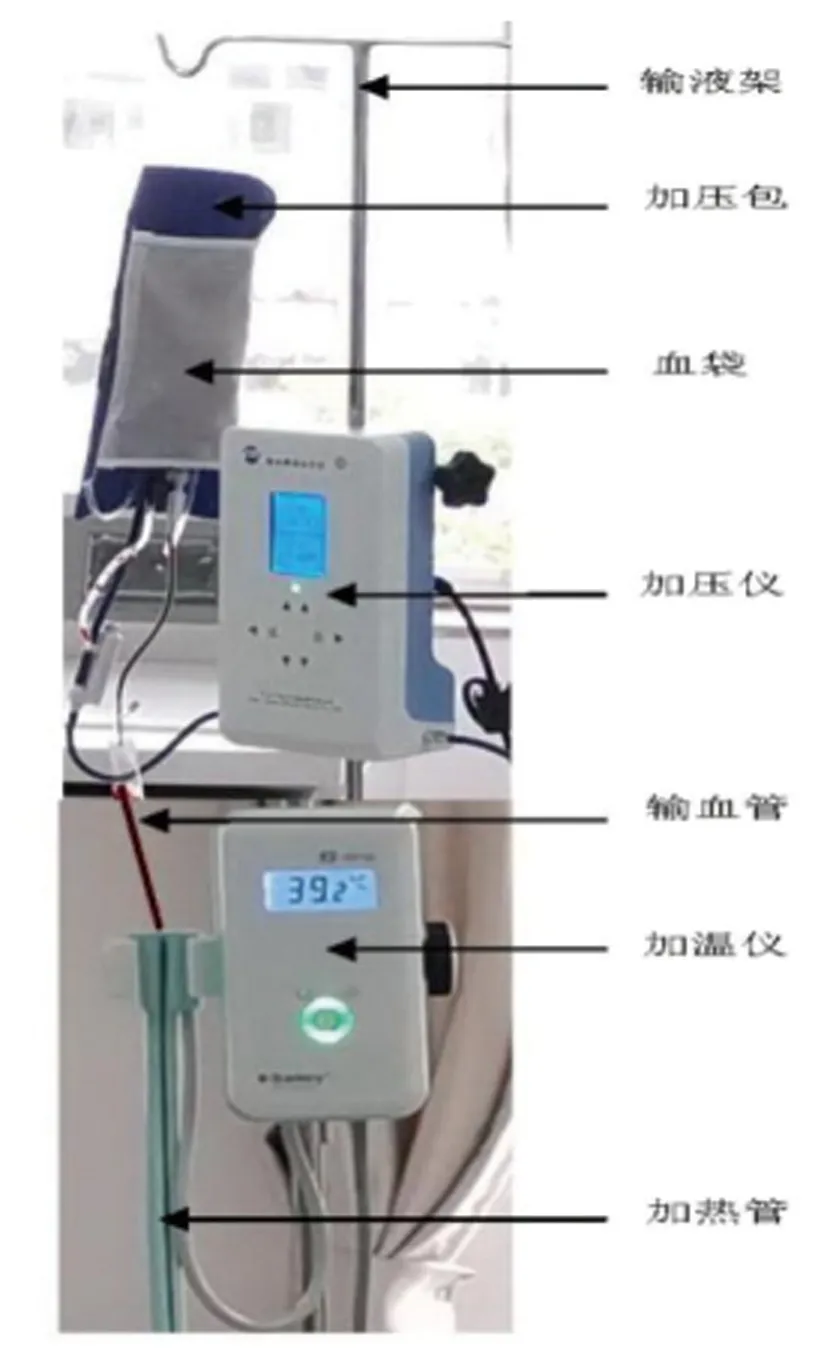

1.3.1模擬體外輸血:從冰箱內取出保存10d的去白細胞全血400mL,常溫下靜置10min,輸注前將血液輕輕混勻,按《臨床輸血技術規范》相關要求進行模擬輸血,首先將加壓儀、加溫儀自上而下依次安裝在輸液架上,如圖1所示,距離桌面高度80cm,接通電源,將血袋連接好輸血器,流量調節閥至關閉狀態,將血袋置于加壓包內,輸血管路嵌入加溫儀的加溫套管內,開始輸注血液時流量調節閥開至最大,設置加壓儀壓力參數為未加壓(0kPa)、5kPa、10kPa、15kPa和20kPa,同時調整加溫儀溫度為40℃、45℃、50℃、55℃進行組合模擬血液輸注,將血液輸注至一個無菌空轉移袋中,記錄輸注前后的血液溫度和流速變化,采集轉移袋內的血液檢測紅細胞形態、游離血紅蛋白濃度、血清鉀等指標,比較不同壓力與溫度條件下的輸注效果和血液質量的變化。見圖1。

圖1 模擬加溫加壓輸血效果圖

1.3.2輸注效果及血液質量的檢測:未加溫加壓情況下輸注前后留取血袋和轉移袋內各5mL血液作為對照,加溫加壓輸血過程中測量血液輸注前后溫度、流速,采集轉移袋內的血液5mL至試管內,用于血細胞計數、涂片染色,油鏡下觀察紅細胞形態,測定血鉀和血漿游離血紅蛋白濃度,依據公式P=(1-Hct)×CFHb/CHb×100%計算紅細胞溶血率[5],式中P-溶血率(%),Hct-紅細胞壓積,CFHb-血漿或上清游離血紅蛋白濃度(g/L),CHb-血紅蛋白濃度(g/L)。

2 結 果

2.1加溫加壓對血液流速和復溫效果的影響:比較血液正常輸注和加壓快速輸注情況下流經加溫管后的溫度變化,每項試驗重復10次,結果顯示:二者均達到了血液復溫的效果,在室溫環境中,血液從儲血冰箱內取出后10min即開始輸注,流量調節閥開至最大,未施壓情況下,血液流經加溫管后溫度升高15.7℃~19.2℃,平均17.2℃,加壓可明顯提高血液輸注速度,隨著施壓的增加,血液流速從25.82mL/min至呈直線流出,加溫后血液升溫在10.2℃~16.8℃之間,加溫溫度(T0)、壓力(P)、血液流速(S)、血液升高的溫度(T)之間的試驗結果經過統計學比較,S值與P值和T0比較,呈明顯正相關(rp=0.637,rT0=0.137),T值與S值呈負相關(r=-0.256),與呈T0正相關(r=0.449),見表1。

表1 加溫加壓對血液流速和復溫效果的影響

2.2輸注前后血常規指標的變化:比較輸注前后紅細胞(RBC)、血小板(PLA)、血比積(HCT)和血紅蛋白(HGB)的變化情況,以檢測結果的差值作為因變量進行方差分析,進一步分析殘差,含有19%的離群數,數據不符合正態分布規律,不適合采用方差分析方法,改用可以抵抗離群點的穩健M評估方法,統計結果顯示:血液在溫度55℃以內,壓力在20kPa以內快速輸注,血常規各項指標檢測結果之間的前后差異無統計學意義(P>0.05),說明血液在一定范圍內進行加溫加壓輸注,對血液各成分無明顯影響,見表2。

表2 壓力和溫度對血液輸注前后血常規結果的影響

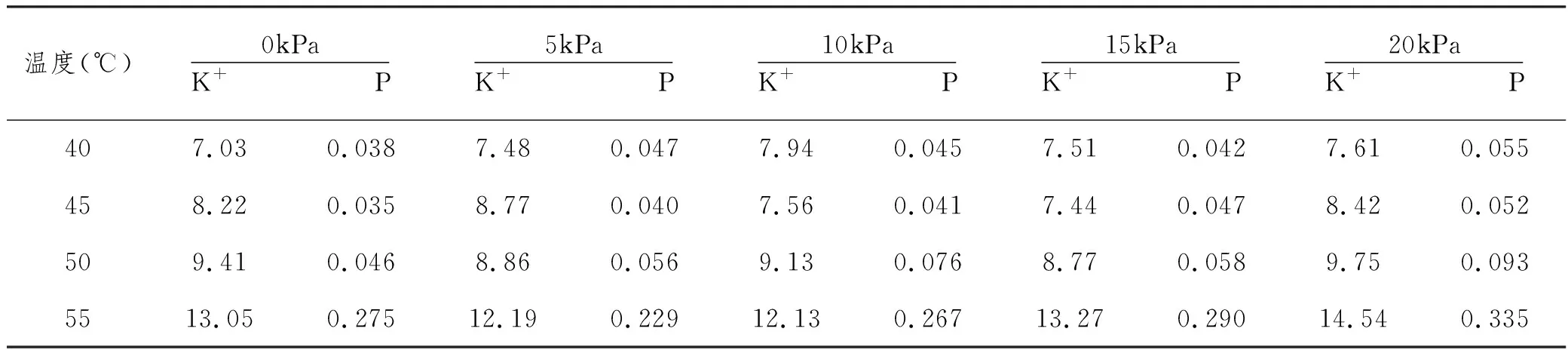

2.3加溫加壓對紅細胞溶血率及血鉀指標的影響:采集轉移袋內的血液進行血鉀(K+)和血漿游離血紅蛋白(CFHb)測定,依據公式P=(1-Hct)×CFHb/CHb×100%計算紅細胞溶血率,結果顯示:壓力小于20kPa、加溫小于50℃時,血鉀指標測定值在7.44~9.75mmoL/L之間,血漿游離血紅蛋白(CFHb)測定值為0.075~0.184g/L之間,計算所得的紅細胞溶血率(P)波動在0.035%~0.093%區間,加溫加壓前后CFHb和P值比較差異無統計學意義(P>0.05),而55℃加溫時血鉀和紅細胞溶血率明顯增高,與低于50℃的各組結果比較,差異具有統計學意義(P<0.05),說明低于20kPa加壓輸血對紅細胞基本沒有影響,而加溫超過55℃則對紅細胞損傷比較明顯,采用統計軟件穩健M評估方法,結合搶救大失血患者的輸血輸液救治原則,選擇壓力20kPa,溫度為50℃為加溫加壓輸血的最佳參數,數據結果見表3。

表3 加溫加壓對紅細胞溶血率及血鉀指標的影響(K+,mmoL/L,P,%)

2.4紅細胞滲透脆性和形態學變化:采集轉移袋內的血液檢測加溫加壓前后紅細胞滲透脆性和形態學的變化,應用流式細胞儀計數低滲溶液中剩余紅細胞數量,用剩余紅細胞的百分比表示溶血情況,檢測結果顯示:血液在低于50℃和(或)加壓20kPa以內,輸注后的紅細胞與正常對照組在0.55%、0.60%和0.70%的NaCL濃度下剩余紅細胞數量差別不大,加溫加壓后紅細胞滲透脆性稍有增加,但經過組間方差分析,有意義的紅細胞溶血情況不明顯(P>0.05)。同時取血液常規涂片,瑞氏染色后分別在顯微鏡高倍視野和油鏡下觀察加溫加壓輸注后紅細胞形態,顯示近90%的紅細胞形態完整,其中散在少量變形的紅細胞,當溫度升高至55℃和(或)壓力增加到30kPa以上時,鏡下可見棘形、菱形、皺縮狀等異形紅細胞明顯增多,同時出現紅細胞碎片,說明溫度和(或)施壓過高會加重紅細胞溶血現象,而一定范圍內短時間加溫加壓不會引起有意義的紅細胞破壞,對血液中有形成分的影響很小。

3 討 論

快速輸血補液是搶救大量失血傷員的重要手段,加壓輸注是主要途徑,而加溫是為了預防大量輸注冷藏庫存血液造成低體溫并發癥的發生,由于血液中的紅細胞成分很容易受外界擠壓、溫度、震蕩等多種因素的影響而破壞[6],如果加溫加壓不當會造成紅細胞溶血,進而產生大量的細胞碎片、鉀離子和游離血紅蛋白,這些物質輸入體內會引起心血管系統、凝血功能和電解質紊亂的風險[7,8]。加溫加壓造成紅細胞損傷的機理主要表現在以下幾方面:①外力擠壓血袋會產生渦流效應,加溫過程中會產生熱效應,二者疊加導致紅細胞的脆性增加,進而引起紅細胞膜蛋白變性、破裂溶血,特別是貼壁的紅細胞;②血液長時間在高溫環境中,熱量在細胞內不斷積累、擴散,由此引起細胞分子結構持續受到熱損傷,超出紅細胞的熱平衡和熱耐受限度而造成膜通透性增加;③與血液粘稠度有關,特別是一些衰老的紅細胞,胞內酶的活性逐漸降低,膜中的脂質成分發生變化[9],細胞變形性降低,粘稠度升高,容易發生聚集,受熱損傷、外力擠壓沖擊破壞的機會更大,這可能是造成溶血率和血鉀升高的主要原因;④血液在快速通過輸血管內部流場環境和細口徑輸血針頭時,紅細胞受到沖擊、摩擦作用以及被針頭鋒面劃破等因素也會造成溶血[10];⑤與血液加溫加壓的方式、壓力和溫度的高低、血液保存期的長短等因素有關。因此,加溫加壓輸注過程中所導致的紅細胞溶血及嚴重程度,將直接影響到血液質量和輸血的安全性。

本研究結果表明:加溫加壓可明顯提高血液溫度和輸注速度,5~20kPa壓力下血液溫度至少提高10℃,5kPa壓力下流速提高3倍以上,在溫度低于50℃、壓力小于20kPa的范圍內給血液加溫加壓輸注,紅細胞計數、滲透脆性、形態和溶血率等方面的變化不明顯,而高于55℃和(或)壓力大于30kPa對血液有形成分有一定損傷,說明一定范圍內加溫加壓對血液各項指標基本無影響。根據我國《臨床用血質量控制指標(2019版)》的有關規定[11],臨床輸血的質量標準“GB18469-2012《全血及成分血質量要求》”:全血保存期末血漿游離血紅蛋白≤0.72g/L,軍用標準“GJB9013-2017《戰時輸血游離血紅蛋白限值》”規定緊急情況下輸血要求24h內輸注血液中游離血紅蛋白的最高限值≤3g。因此,適當加溫加壓輸血,短時間內血液質量完全符合我們國家和軍隊的相關標準要求,血液輸注是安全的,但隨著溫度和壓力的增加,紅細胞溶血情況有所加重。