適宜油蔬兩用機械化栽培的油菜品種篩選試驗

董國云 謝春鳳 向瓊 畢金玲 張陳川 王茂林

油菜是湖南省主要的油料作物及冬季作物[1]。油菜除油用功能外,還兼有菜用、花用、蜜用、飼用和肥用等多種用途[2],充分挖掘油菜多功能潛力可以大大提升油菜產業價值[3]。甘藍型雙低油菜薹具有色澤翠綠、鮮嫩多汁、回味甘甜,富含維生素和微量元素等優點[4],通過油蔬兩用栽培技術,即在油菜蕾薹期采收主莖或分枝蕾薹作為蔬菜,成熟后仍然收獲油菜籽,可明顯提高油菜生產綜合經濟效益[5]。

武陵山地區,油菜栽培方式仍以傳統的育苗移栽和手工收割為主,勞動力成本占生產總成本的60%~70%[6],隨著人力成本的升高,油菜生產效益越來越低。目前,結合機播、機防和機收,可以實現油菜主要生產環節機械化,進而提高勞動生產率和經濟效率[7]。本研究分析了8個甘藍型雙低油菜品種油蔬兩用機械化栽培的產量與經濟效益,旨在為武陵山地區油蔬兩用油菜品種篩選及栽培推廣提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

參試品種8個,灃油306(高油品種,已登記),灃油320(早熟品種,已登記),灃油731、灃油868(豐產品種,申請登記中),灃油2019、灃油999(矮稈品種,試驗中),FY19-68(新組合),灃油792(豐產品種,已登記),種子均由湖南省作物研究所提供。

1.2 試驗設計

試驗于2019-2020年在張家界市農業科學技術研究所廣巖咀基地進行,試驗地前作水稻,土壤肥力中等。各品種隨機排列,不設重復,每個品種設油蔬兩用、單收籽粒2個處理。為便于機械播種,每品種播種面積667 m2,其中66.7 m2作油蔬兩用處理。

1.3 試驗管理

2019年9月25日,采用黃鶴牌2BYQ-6/8型精密播種機淺耕直播,播種量4.5 kg/hm2,每1 hm2施450 kg復 合 肥(15-15-15)+7.5 kg硼肥(豐樂硼)作基肥,2 m開廂,滅茬、淺耕、開溝、播種、施肥一次完成;10月3日出苗;10月28日利用大疆牌T16型植保無人機噴施烯草酮化學除草1次;10月29日人工補苗、追肥1次,補苗后密度約16.5萬株/hm2;12月23日,2020年1月13日、2月14日分別對主莖達30~40 cm的品種摘薹25~30 cm,摘薹后施尿素150 kg/hm2;2020年2月29日用大疆牌T16型植保無人機噴施多菌靈防治菌核病1次;5月11日用碧浪牌油菜收獲機分區收獲測產。

1.4 觀察記載方法

各處理田間性狀調查參照伍曉明等[8]的方法進行。倒伏記載標準:油菜主莖與地面夾角0°~30°為倒伏,30°~60°為傾斜,60°~90°為未倒伏;油菜菌核病記載標準:凡植株莖稈或分枝上有菌核病斑的計為發病株,菌核病發病株率(%)=菌核病發病株數/調查總株數×100。全程記錄各處理的農資、用工等投入和菜籽、菜薹產出,按市價進行經濟效益分析。

2 結果與分析

2.1 生育期

由表1可知,灃油320、灃油868群體抽薹不一致,分2次采摘。早熟品種灃油320于12月23日最先進入菜薹采摘期,而灃油868和灃油792采摘時間最晚,2月14日才完成摘薹。各品種單收籽粒處理的成熟期為5月5~7日,全生育期215~217 d;油蔬兩用處理成熟期5月9~11日,全生育期219~221 d。同一品種油蔬兩用處理較單收籽粒全生育期長4~5 d。灃油320、灃油999生育期較短,灃油731、灃油792、灃油868生育期較長。

2.2 經濟性狀及抗性表現

①主要經濟性狀表現 由表2可看出,各品種油蔬兩用株高較單收籽粒的矮10.2~46.2 cm,一次有效分枝數少3.0~5.6個,二次有效分枝數多3.6~12.6個;摘薹后的有效角果數除FY19-68和灃油999分別增加44.8、30.6個外,其他品種減少33.0~178.8個;每角果粒數和千粒質量的變化差異不明顯。

②抗性表現 各處理整個生育期間均未發生凍害和病毒病。3月26~27日,試驗地發生5~6級西北風,短時陣風達到7級,部分品種發生了倒伏現象,4月17日調查各小區倒伏情況及菌核病發病率。由表3可看出,灃油731、FY19-68、灃油2019抗倒伏性差于其他品種;各品種油蔬兩用的倒伏發生情況明顯減輕,這主要與摘薹后植株變矮有關。各處理菌核病發病率在6.55%以內,其中灃油2019、灃油792最低。

2.3 產量及經濟效益分析

籽粒單收每1 hm2生產成本投入包括:種子、肥料共計1 800元,機械播種1 500元,無人機化學除草及菌核病防治600元,人工補苗及追肥2 700元,機械收獲1 500元,合計8 100元;將摘薹人工成本在菜薹價格中抵除,摘薹處理后多追施1次尿素,按每450元/hm2計算,即油蔬兩用成本合計8 550元/hm2。

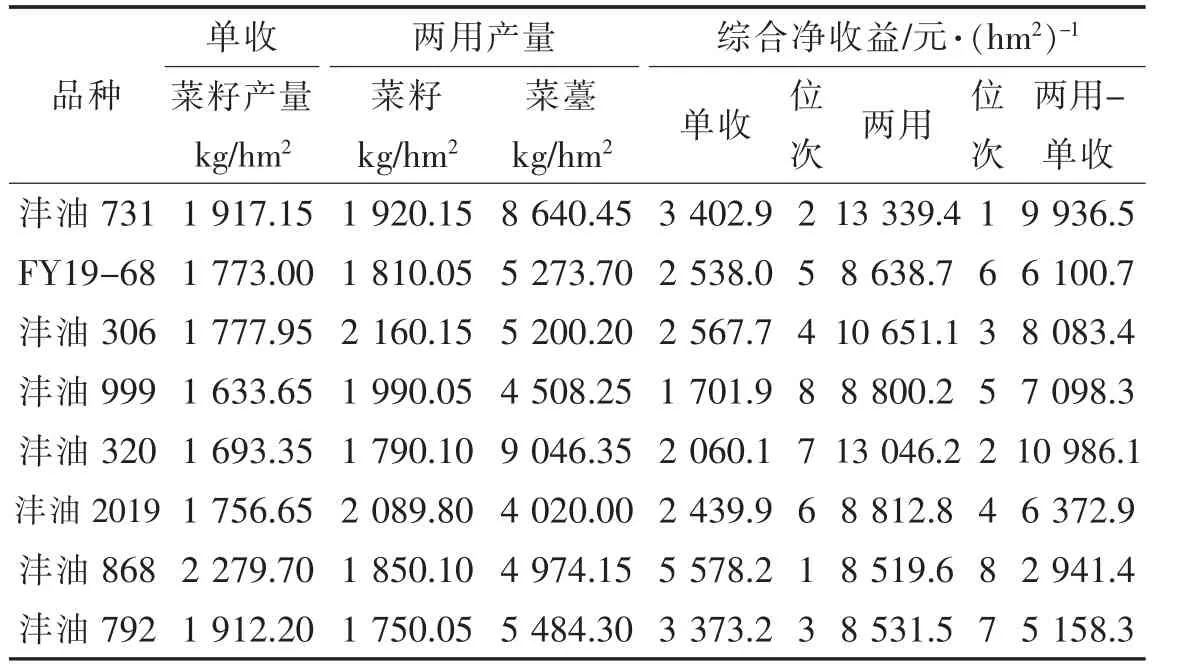

由表4可看出,8個油菜品種單收籽粒條件下,菜籽產量為1 633.65~2 279.70 kg/hm2,經濟效益為1 701.9~5 578.2元/hm2,灃油868、灃油731、灃油792位居前3,灃油999最低;油蔬兩用栽培,每1 hm2可分別收獲菜籽1 750.05~2 160.15 kg、菜薹4 020.00~9 046.35 kg,綜合經濟收益達8 519.6~13 339.4元/hm2,灃油731最高,灃油320次之,灃油868最低。通過油蔬兩用栽培,8個品種的經濟效益均明顯提升,增幅為2 941.4~10 986.1元/hm2。

表1 各品種油菜生育期比較

表2 各品種主要經濟性狀比較

表3 各品種倒伏及菌核病發生情況比較

3 小結與討論

試驗結果表明,8個油菜品種通過油蔬兩用栽培經濟效益均明顯增加,可達到單收籽粒效益的1.5~6.3倍。其中,灃油731籽粒產量1 920.15 kg/hm2、菜薹產量8 640.45 kg/hm2,均位于前列,綜合經濟效益最高,達13 339.4元/hm2;早熟品種灃油320雖籽粒產量僅1 790.10 kg/hm2,但菜薹產量最高,達9 046.35 kg/hm2,總經濟效益13 046.2元/hm2,位居第2。而灃油868、灃油792單收籽粒產量和經濟效益分別位于第1和第3,但通過油蔬兩用栽培后,籽粒產量分別減少18.84%、8.48%,菜薹產量也不突出,綜合經濟效益增加較低。綜合來看,灃油731、灃油320適宜在武陵山區作為油蔬兩用油菜品種推廣。

本試驗中灃油868、灃油792籽粒減產是因為2個品種抽薹較遲,2月14日摘薹后氣溫已經回升,中、下部分枝的生長發育時間有限,不能搭建新的高產結構,與石有明等[4]的觀點相同;而早發抽薹品種,摘薹后通過二次分枝的充分發育產量能保持不減或有所增加。因此,武陵山區種植油蔬兩用型油菜時,應選擇生育期偏早、苗期營養生長旺、分枝再生能力強、易早發、抗性好的品種。在油蔬兩用機械化栽培管理上,筆者認為應施足底肥,適時早播,如遇干旱天氣及時灌溉,確保一播全苗;苗期做好水肥管理,促早發,并通過植保無人機防治田間雜草;摘薹期分批采摘,早抽薹的早采摘,晚抽薹的晚采摘;摘薹后及時追施氮肥,初花期至盛花期利用植保無人機對菌核病進行化學防治[9];籽粒成熟后適時收獲,降低機械收獲損失率。

相關研究表明[10~12],油菜油蔬兩用的產量及經濟效益與播期、密度、摘薹時間、摘薹次數、摘薹高度及栽培水平有關。目前,油蔬兩用栽培技術在湖南、湖北、浙江、江蘇等省市普遍推廣[5],而每個品種的生育進程和生長習性均不相同,因此在今后油蔬兩用油菜品種的推廣中,應對各個油蔬兩用油菜品種的配套栽培技術開展相應的研究。

表4 各品種產量及經濟效益比較